手机信号丢失时你会慌吗?刷不到短视频、发不了消息,虽然麻烦,但还不至于崩溃。然而,试想一下,如果东海、南海的“海上信号”中断,几百条货船卡在海上,数亿吨外贸货物无法进出,甚至我们的手机零件、咖啡豆都可能断供,那时的慌乱可不是个体的问题,而是整个国家的生死攸关。

中国的航母,实际上是海上的“移动基站”,它漂浮到哪,战机和预警机的“安全信号”就能覆盖到哪里。或许你会觉得,这不过是军事大国的炫技,但事实是,我们的“海上”太重要,必须亲自把“保安”做到位,不能每次都指望岸边的小艇来“劝架”。

近代史的屈辱与海上入侵我们常说“近代史是一部屈辱史”,但很多人没有意识到,这份屈辱大多来自海上。从鸦片战争到1949年新中国成立的109年里,海上的入侵次数高达470次。曾经,帝国主义的军舰不请自来,炮火一响就让你开门,岸上的防御力根本赶不上敌人侵略的速度。

如今,面对长达1.8万公里的海岸线,这片海不仅保护着我们数十亿的产业和港口,也象征着无数个家庭的生活。像上海、深圳这样的重要港口,每天成千上万的货船进进出出,承载着中国制造的产品,向世界送去,也接收着世界的原材料。而这些发展成果,不容忽视,它们需要更为强大的守护。

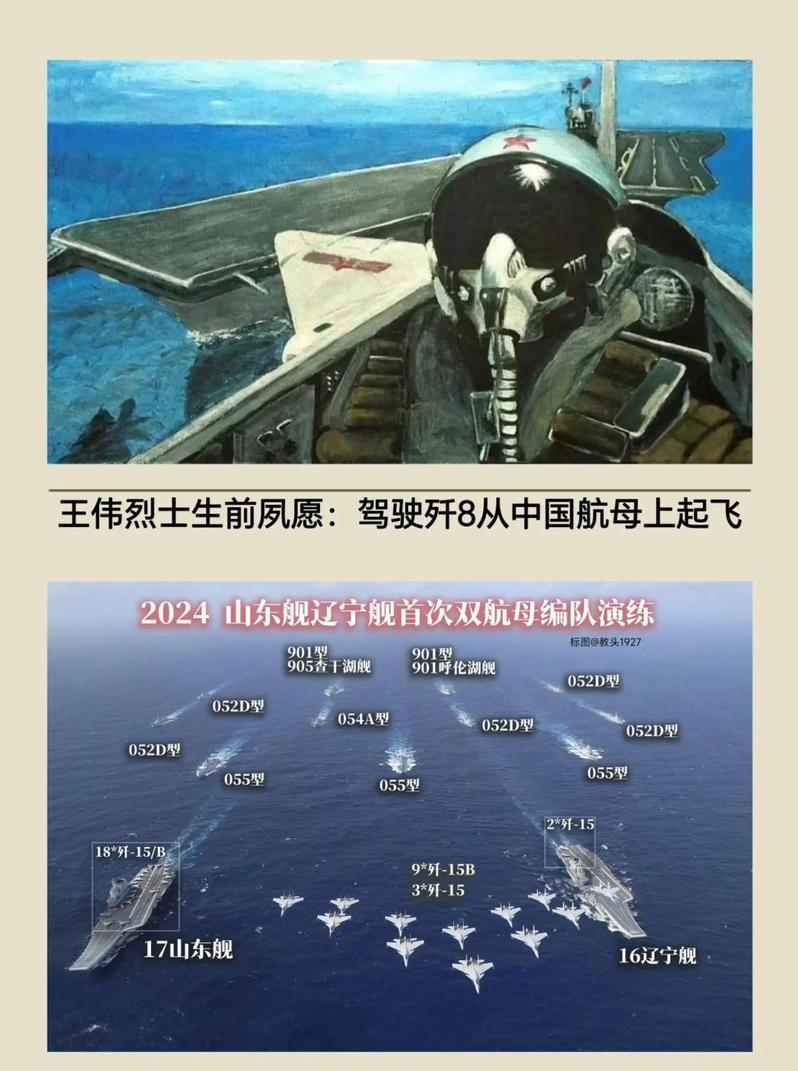

记得上世纪的那个日子,2001年4月1日,王伟驾驶的战斗机与美军EP-3电子侦察机相撞,壮烈牺牲。新闻里只是简单带过“脱离目视接触”,却没有提到我们缺乏足够远程防御的危险。要是当时有航母在南海,或许美军的侦察机就不会这么轻易进入我们的防空区域。

你也许会疑问:“有导弹了,航母还必要吗?”这就像说“吃螺蛳粉就不用晚饭了”。导弹能保住我们的家,但却守不住“家门口的路”。西太平洋的局势非常复杂,尤其是美国的军事存在密布周围,仅在西太平洋就有514个美国军事基地。而距离我们的海岸线,如横须贺和嘉手纳这两个基地,距离上海不到1800公里,广州也不过2000公里。

没有航母时,我们的防御圈局限于岸基防御,敌人在远处肆意行动,根本无力回应。而如今,航母带来的不仅仅是技术炫技,更是对外威慑力的体现。以福建舰为例,电磁弹射空警-600预警机的展示,意味着我们能在数百公里外就发现敌机、导弹或侦察机的动向,彻底告别“飞到脸上才后知后觉”的局面。

航母并不是进攻武器,而是防御支点。它就像把我们的防御圈向外推进了几百公里,敌人若想在近海挑衅,必须经过航母编队的重重防护。这样的威慑力,才是真正的和平保障。就像小区门口的安保亭,坏人不敢随便进来。

航母的“隐形保障”:为民众安稳生活护航

有些人常说:“一艘航母的造价,够建好几百所希望小学。”但这话错得离谱。首先,和平才是最大的“公益”。若海上航线遭受威胁,外贸航运停滞,工厂无法生产,原材料断供,人民生活将面临严重困境。中国60%的外贸货物通过西太平洋航线运输,一旦航运不畅,整个经济可能陷入瘫痪。

航母的作用,正是保证这条经济大动脉的通畅,保障我们每天的工作和生活不被突如其来的中断。你加班的时候,咖啡豆按时送到;工厂赶订单时,原材料不会延误。航母不仅仅是钢铁怪兽,更是一道隐形的“生命线”。

航母产业链带动的经济效益

航母不只是一台“烧钱的机器”,它带动了周围整个产业链的发展。当辽宁舰入役时,大连的船厂周边生活发生了巨大变化,餐馆、超市、工厂等产业蓬勃发展,甚至还有“航母主题套餐”来吸引游客。而山东舰的部署,也推动了海南邮轮码头和维修产业的快速发展。大量就业岗位的出现,使无数家庭从中受益。

目前,中国拥有辽宁舰、山东舰和福建舰,但仅三艘显然远远不够。航母并非“永远在线”,它们需要维护、保养,甚至大修。特别是辽宁舰,已经服役12年,每年都有几个月的保养期。而一旦发生突发情况,航母的调动可能受到限制,可能出现“无舰可用”的尴尬局面。

军事专家一直强调“双航母轮值”是底线,四到六艘航母才是“起步价”,八艘才能满足全域部署的需求。如果我们不继续发展航母,可能会错失维护海上话语权的机会,尤其是在西太平洋、南海和东海的争夺中。

结语从1840年“有海无防”,到如今的三航母时代,已经走过了180多年。这不仅仅是为了与谁争高低,更是为了确保历史不再重演。为了不再出现“王伟式”的悲剧,不再有“家门口被挑衅”的无奈,不再担心“贸易航线被卡脖子”的焦虑。

航母甲板上停放的不仅是战机,它们护的是14亿人平安的生活,保的是每个普通人的安稳日子。希望你理解:航母,就像我们家的防盗门和保安,保的是国家的和平,护的是每个人的安全和幸福。