张林文,字岩鹰,号润泽、西凉游子、西凉人、西凉狂人等。1955年12月生,甘肃武威人,现任中国书法家协会会员,中国现代书法家协会副主席,中儒文化产业联盟终身主席,中外书画名家交流中心副主席,中国企业报道艺术资本理事会副主席,瀚苑文化艺术研究会终身顾问,中国翰墨艺术网艺委会理事,中华文化研究院副院长,四川国防书画院副院长,四川省书法家协会会员。先生自幼酷爱书法。先后拜著名书法大师周昭怡(已故)、方振、何应辉为师,苦研书艺。楷、行、隶、草皆宜,尤擅行书,书风古朴自然、洒脱天趣。形式多样、风格独特,作品曾多次参加全国、全军及四川省的大型展览。

这位1955年生于甘肃武威的书法家,字岩鹰,号润泽、西凉游子、西凉人等,从西北大漠走出的他,将戈壁的苍茫与军人的刚毅深深烙进笔墨。若有人试图将他的创作简单归入“现代书法”的范畴,这种归类未免失之偏颇。细读其作品的肌理,从点画用笔的起承转合到结体章法的疏密开合,无不深植于传统书法的血脉之中。他的创新并非对传统的背离,而是对传统审美原则的极致渲染与创造性转化。正如参天古木必然扎根深厚土壤,张林文书法的先锋性恰恰建立在对传统精髓的深刻领悟之上。

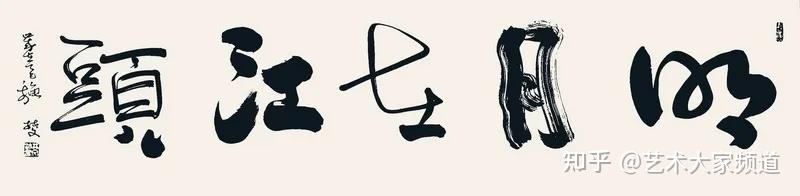

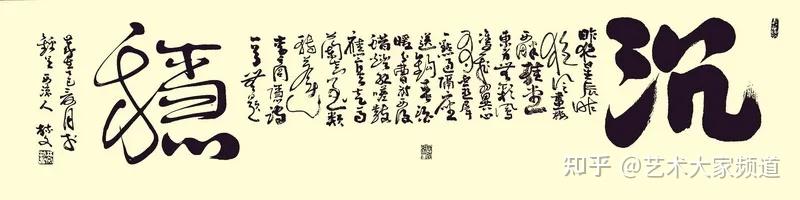

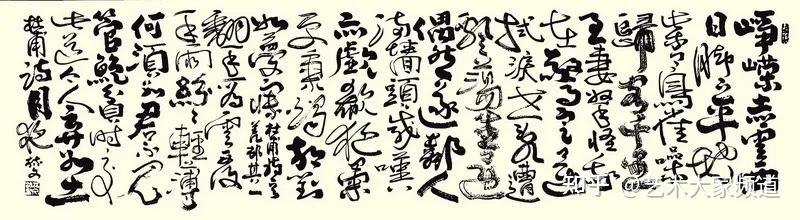

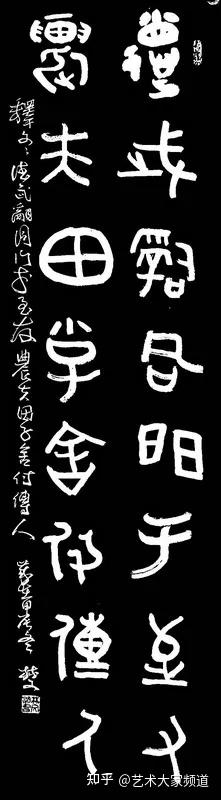

在他的艺术语言中,“夸张”成为最锐利的武器。这种夸张绝非轻浮的姿态,而是历经数十年笔墨修炼后的顿悟与释放。其中最令人叹为观止的,当属他对疏密关系的独到处理。密处如万仞壁立,墨气氤氲似崩云压顶,万夫莫开;疏处则骤然留白,空明旷荡若清风拂面,海阔天空。这种极致的对比非但不显突兀,反在虚实相生间拓展出无穷意境,恰似中国画论所谓“疏可走马,密不透风”的美学理想在书法领域的生动演绎。观其作书,常于一字之中、一行之间,极尽疏密变化之能事:或使笔画交覆粘连,浓重如层云叠嶂;或骤然留白,空明若秋水长天。这种强烈的视觉反差,在冲突中创造和谐,在对抗中达成统一,令作品风神独具。

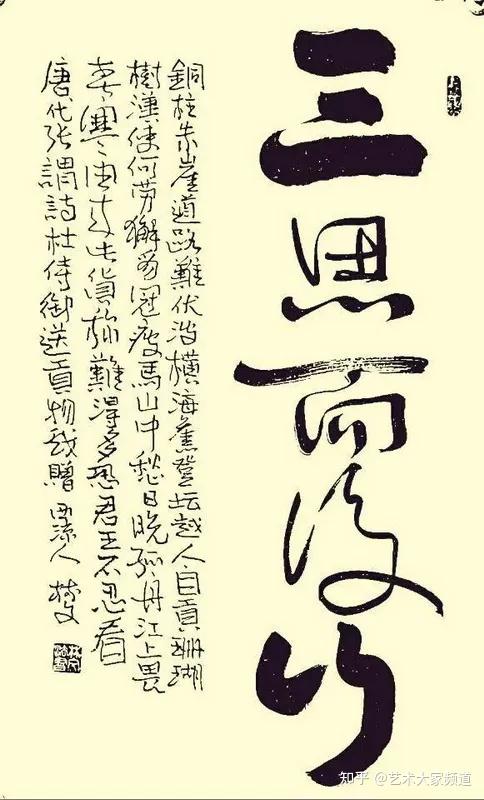

孙过庭在《书谱》中揭示的“平正—险绝—平正”的艺术规律,在张林文笔下得到了当代的深刻诠释。他的书法以隶法为根基,横竖之间可见汉隶的沉着端庄,波磔之处又见狂草的奇姿谲诡。初观其作,但见奇肆开张、发扬蹈厉之势扑面而来,如大鹏展翅,扶摇九万里;细品之下,却发现每处险笔背后都有笃实端严的支撑,似古松盘根,深植岩石中。这种动中寓静、奇中见正的辩证关系,使他的作品既具有奔放呼号的激情,又不失渊穆和雅的底蕴,恰似太极图中阴阳鱼的相生相克,在对抗中达成更高层次的和谐。他深谙“奇即连于正之内,正则列于奇之中”的古训,在看似最狂放的笔触中隐藏着最严谨的法度,在最不羁的构图中蕴含着最平衡的智慧。

章法的多元探索更是张林文书法的重要特征。他的“乱石铺街”式布局尤为引人注目——字形大小参差,如星汉列阵;墨色浓枯互见,似山色空蒙;风格朴华并臻,若春华秋实。这种章法并非刻意求奇的造作,而是情感与技艺高度融合后的自然流露,是长期艺术积淀后的瞬间爆发。观其小字长卷,疏朗畅达,千言一气,如清泉石上流;赏其大幅作品,绵密浑厚,气势磅礴,似飞瀑落九天。这种在章法上的极尽匠心,使他的每件作品都成为不可复制的独特存在。

若探究这种独特书风的形成,便不能不追溯张林文的人生轨迹。长期的军旅生涯赋予他的书法一种难得的阳刚之气,但这阳刚并非粗糙的蛮力,而是经过文化淬炼的雄浑力量。他曾为成都军区司令部直属政治部干部,将军人情结与书法情结紧密结合,认为军人的阳刚之气与书法的审美有着天然的联系。正是这种独特的认识,使他的书法作品在文人雅气之外,更多了一份雄浑刚健的品格。因其在书法艺术上取得的卓越成就,他被成都军区荣记二等功,这在中国书法史上是不多见的殊荣,也印证了他的艺术与生命的完美融合。

在艺术理念上,张林文先生有着独到而深刻的见解。他认为书法是“把汉字写得有灵魂、有情有义、有滋有味的富有生命感的艺术”。这一理解超越了单纯的技法层面,直指书法艺术的本质——即通过笔墨表现生命的韵律与情感的温度。他提出的“取法要古,格调要高雅,意境要出新”的创作原则,精准概括了他的艺术追求。在他的实践中,传统不是束缚创新的枷锁,而是孕育新意的沃土;创新也不是割裂传统的利刃,而是激活传统的活水。这种对传统与创新关系的辩证理解,使他的作品既深植于千年书法的文脉,又绽放出属于这个时代的独特光彩。

从书体来看,张林文先生诸体兼善,尤以行书成就最为突出。其行书创作深受清代郑板桥“乱石铺街体”的启发,但又不拘泥于古法,在继承的基础上实现了大胆创新。细观其行书作品,用笔峭拔雄浑,线条的粗细对比与字形的大小反差被刻意强化,形成强烈的视觉张力。在结字与章法上,他巧妙安排字态的欹正、大小、宽窄与疏密关系,看似随意布置,实则匠心独运。字与字之间相互呼应,行与行之间顾盼生姿,通篇气韵贯通,浑然天成。这种“乱中有序、错落有致”的布局,恰似“大珠小珠落玉盘”,给人以丰富的审美体验。

除了行书,他在其他书体上也展现出深厚的功力。他的隶书偏重篆意,工整严谨中见奇巧,于朴拙中出变化,如老僧入定,静中寓动;草书则狂野奔放,笔势连绵不绝,一气呵成,在纠葛缠绕中展现不羁的艺术个性,似天马行空,自由不羁。这种在不同书体间自如转换的能力,体现了他对书法艺术的全面理解和掌握,也展现了他艺术生命的丰富性与完整性。

从更广阔的文化视野审视,张林文的书法实践体现了中华美学“刚柔相济”、“中和之美”的理想境界。在他的作品中,我们既能感受到北方大漠的雄浑豪放,又能体味到江南水乡的细腻温婉;既能读出军人的坚毅果敢,又能品味文人的儒雅含蓄。这种多重审美特质的融合,使他的作品成为观察当代中国书法发展的一个精彩样本。他的艺术探索告诉我们,真正的创新从来不是无源之水,唯有深入传统,才能获得深厚的艺术根基;真正的个性也绝非刻意的标新立异,而是长期修养后的自然流露。

在速成与浮华成为时尚的今天,张林文以西北男儿特有的坚韧与坦荡,一营一垒、一沟一壕地构筑着自己的艺术疆域。他的探索启示我们:在这个浮躁的时代,那些默默守护文化火种的人,才是民族精神真正的脊梁。他的书法,是对抗之美,是冲突中的平衡,是夸张背后的真实。在他的笔下,夸张不是目的,而是唤醒传统活力的手段;对抗不是终结,而是通往更高平衡的途径。

观张林文的书法,如同聆听一场多声部的交响乐。各个声部相互竞逐,却又共同编织出和谐的乐章。这种对抗中的平衡,冲突中的和谐,或许正是我们这个时代的文化隐喻——在多元中寻求统一,在矛盾中达成共识,在传承中实现创新。他的作品不仅是笔墨的挥洒,更是精神的呐喊与性情的流露,是生命与艺术的完美融合。

岁月流转,笔墨常新。张林文以数十年的艺术坚守,在书法领域开辟出属于自己的天地。他的艺术成就不仅是个人的荣誉,更是这个时代书法艺术繁荣发展的生动写照。在当今文化大发展大繁荣的时代背景下,张林文先生的艺术道路给我们以深刻的启示:只有将个人修养与艺术创作完美结合,才能产生打动人心的艺术力量。相信随着时间的沉淀,这种建立在深刻传统修养基础上的创新,这种在对抗中寻求平衡的美学,将在中国书法史上留下独特的印记。

当浮华散尽,真金自现,那些用生命书写的墨迹,终将在历史的长河中熠熠生辉。我们期待,这位不懈的探索者将继续以笔墨为舟,以生命为帆,在艺术的海洋中驶向更广阔的彼岸,为中国书法的未来发展开辟新的航道。在这个意义上,张林文的书法艺术已经超越了个人创作的范畴,成为这个时代文化自信的生动注脚,也成为连接传统与未来的一座桥梁。

作者介绍

邓代昆,文博专家,书画篆刻家,文艺评论家。历任成都市博物馆研究部主任、学术委员会主任,成都博物院书画艺术院院长。成都市人民政府文史研究馆馆员,中国书法馆艺术创作研究中心主任。成都市“非遗”专家,国家一级美术师,享受政府特殊津贴。中国书法家协会会员,中国文物学会会员,中国博物馆学会会员,中国书法研究院艺委会员,清华大学美术学院客座教授,四川大学书法研究所金石印学委员会名誉主任。四川省书协篆刻委员会副主任,四川省草书研究会常务副会长,四川省美协会员,四川省作协会员,成都市文联艺术委员。