火灾,自古以来便是悬在人类头顶的“达摩克利斯之剑”。它既能带来温暖与文明,亦能在瞬息之间吞噬一切。在缺乏现代科技与设备的古代,先民们如何与这桀骜不驯的“火神”抗争,构筑起一道守护生命与财产的安全防线?回溯历史长河,我们看到的是一幅融合了制度、技术、建筑智慧与人文精神的宏大画卷,一部与烈焰持续千年的博弈史。

一、源起与奠基:从“防火于未燃”的朴素意识到制度雏形

中国古人很早就认识到“防”远胜于“救”。《周易》中有“水在火上,既济”的卦象,寓意以水克火,事成安稳。而真正的消防思想体系,在周朝已现端倪。

《周礼·天官》中记载了名为“司爟”和“宫正”的官职,他们的职责之一便是掌管宫中的用火安全,颁布“火禁”,即在容易失火的时节颁布防火命令。这可以说是中国最早的专职消防管理人员。到了春秋战国时期,思想家的论述中更是充满了防火的智慧。《荀子》直言:“修火宪,养山林薮泽草木鱼鳖百索,以时禁发,使国家足用而财物不屈。”这里的“修火宪”,即制定防火法令,并强调了对自然资源的保护性利用,从源头上减少火灾隐患。墨子则从建筑实践出发,在《墨子·备城门》等篇中详细阐述了在守城时如何防火、灭火,提出了设置蓄水池、储备泥沙等具体措施,体现了极高的战术防火智慧。

秦朝以法家立国,其法律体系中对纵火、失火的惩罚极为严厉。《秦律》规定,“弃灰于道者”要受重刑,虽主要目的是维护道路清洁与尊严,但客观上减少了因随意倾倒带火灰烬而引发的火灾风险。这种严刑峻法,奠定了后世消防立法“以惩促防”的基调。

二、体系初成:两汉至唐宋的消防组织与技术进步

汉代,消防管理进一步系统化。城市中执行“宵禁”制度,由“执金吾”率领缇骑巡行,其职责不仅在于治安,也包含了夜间火情的监察。在长安、洛阳这样的大都市,已经出现了“街亭”一类的治安岗亭,兼负瞭望火情之责。同时,“井水灭火”成为城市消防的主要水源保障,城市规划中水井的分布与密度,也成为衡量其防灾能力的重要指标。

唐代国力鼎盛,城市建设达到空前规模,消防体系也随之完善。长安城实行了严格的“坊市制”,各坊市围墙高筑,夜间封闭,这种封闭式管理在客观上起到了防火分隔的作用,能将火灾控制在一定区域内,避免“火烧连营”。当时,政府要求居民家中常备储水,称为“太平缸”,这可以视作民间消防的初步普及。在宫廷和重要仓库,则开始大量使用一种名为“水囊”的工具,它由猪、牛膀胱制成,储水后掷向火点,利用惯性使水泼洒而出,虽简陋,却是移动灭火装备的一大进步。

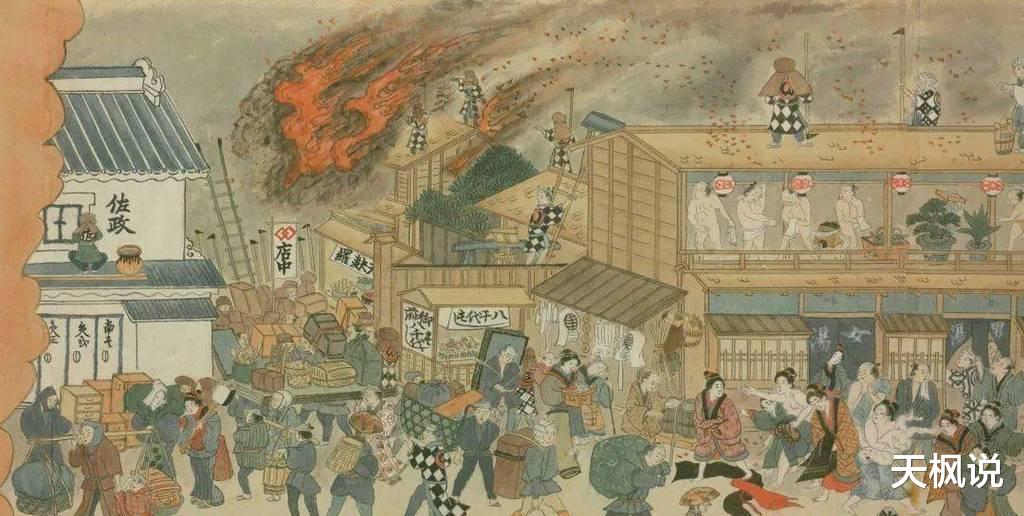

宋代,是中国古代消防史上的一座高峰。随着商品经济发展,坊市制被打破,城市结构变得开放而复杂,火灾风险陡增。尤其是南宋临安(今杭州),建筑密集,人口稠密,史载“杭州城郭广阔,户口繁伙,民居屋宇高森,接栋连檐,寸尺无空,巷陌壅塞”,大火频发。严峻的形势催生了革命性的消防机构——“潜火队”。

“潜火队”是世界上最早的专业公共消防部队,完全脱离了此前由军队或衙役兼管的模式。北宋汴梁已设,南宋临安则更为完善。他们驻扎在城内的“防隅官屋”或“火隅”,日夜值守,配备有诸如水囊、水袋、唧筒(一种原始活塞式喷水器械)、麻搭(长杆上绑缚散麻,用于蘸水灭火)、斧、锯、火钩等专业工具。其中,唧筒的出现尤为重要,它利用气压原理将水射向火焰,实现了从“泼水”到“喷水”的技术飞跃,是现代消防泵的远古雏形。

更为精妙的是与之配套的火灾报警与指挥系统。城中高处设立“望火楼”,有专人日夜眺望,一旦发现火情,白天举旗、夜间挂灯,指明大致方位。同时,驻军中有“走报警信的铺兵”,他们飞马驰报,将精确火场位置传至司令部及各支潜火队,以便统一调度,协同扑救。这套体系之先进,即便以今日眼光观之,亦令人赞叹。

三、集大成与民间力量:明清时期的消防巅峰

明清两代,承袭宋制并将其发展到极致。明代北京的“五城兵马指挥司”兼管消防,而皇宫的防火更是重中之重。紫禁城内金水河的开凿,不仅为了风水与景观,更提供了充足的消防水源。遍布宫中的“太平缸”(又称“门海”),由铁、铜甚至鎏金铸造,硕大无比,冬季还需在其下生火以防冻结,成为紫禁城一道独特的风景线。

清代,专业的消防部队被称为“火班”或“机桶处”。“机桶”,即对宋代唧筒的改进和普及,又称“水龙”。它由压水箱、活塞、连杆和喷枪组成,需要多人协同操作,压动杠杆便能将水射至数丈之高,灭火效率大增。康熙、雍正、乾隆三朝,皇宫、仓库、官府乃至民间富户,都纷纷购置机桶。

民间消防力量的崛起,是明清消防史最亮丽的篇章之一。在商业繁荣的江南地区,由商贾、士绅出资,百姓出力,组建了名为“水龙会”、“救火会”的志愿消防组织。他们制定了详细的章程,购置了统一的号衣、旗帜和先进的“水龙”,一遇火警,锣声为号,成员无论身在何处,必放下手头工作,奔赴现场。这种组织不仅是救火的力量,更是一种社区凝聚力和公共精神的体现。在救火现场,分工明确:有负责指挥的“首事”,有操纵水龙的“龙夫”,有负责水源供给的“挑夫”,有破拆建筑的“斧手”,秩序井然。他们的动力,并非官饷,而是对乡土的热爱和邻里守望相助的道义。

四、建筑智慧与文化浸润:无形的防火墙

除了有形的组织与工具,古人的消防智慧更深刻地融入建筑与文化血脉之中。

在建筑上,“马头墙”(又称封火墙)的发明与普及是点睛之笔。这种高出屋面的阶梯式山墙,能在建筑密集的街区有效阻隔火势蔓延,形成了徽派建筑、赣派建筑等独特的视觉标识。皇家建筑中的琉璃瓦、夯土墙,以及广泛使用的砖石结构,其本身都具有良好的防火性能。大型建筑内设置的“防火墙”和“火巷”,同样是基于防火分隔思想的杰出实践。

在文化层面,对火的敬畏催生了许多民俗。北方有“祀灶神”的传统,祈求灶火安分;南方很多地方有“打火醮”的宗教仪式,旨在禳解火灾。而“小心火烛”的更夫吆喝,则穿越了无数个夜晚,成为回荡在历史长廊中最直接的防火警示。

结语

回望古代消防史,它并非一部简单的工具进化史,而是一部综合性的社会治理史和智慧生存史。从周礼的“火禁”到宋代的“潜火队”,再到明清的“救火会”,体现了从国家主导到官民结合的治理路径;从储水瓮到唧筒再到水龙,展现了技术应用的不断革新;从马头墙到金水河,则凝聚了规划与建筑的深邃智慧。

古人虽无现代的化学灭火剂和云梯车,但他们以惊人的智慧、严密的组织和强大的社区凝聚力,构筑起一道坚实的防火长城。这场与烈焰的千年博弈,所彰显的“防患于未然”的预警意识、“守望相助”的公共精神以及“道法自然”的生态智慧,至今仍是我们应对灾难、守护家园的宝贵财富。当现代消防警笛长鸣之时,那声音中,也回响着来自历史深处的、深沉而悠远的共鸣