上海一桩婚恋诈骗案的戏剧性落幕,揭开了两名女性在爱情与婚姻憧憬中遭遇的致命陷阱。这名自称“年薪百万的麻省理工高材生”吴某,两个月内利用相亲群锁定两名渴望婚姻的女性,以筹备婚礼为名骗取19余万元,最终在结婚登记前夜于婚房讨论现场被警方拷走。这场看似美满的婚姻童话,在按下手铐的瞬间暴露出赤裸的骗局本质。

吴某精心设计的婚恋骗局展现了高度可复制的危险特征:

人设包装:冒充“美国麻省理工大学研究生”,虚构名车豪宅背景,年薪百万却不重物质,专攻大龄女性情感焦虑;

情感速推:确立关系后立刻推进“见父母、选婚房、挑婚纱”,一个月内制造结婚紧迫感,压制受害者理性思考;

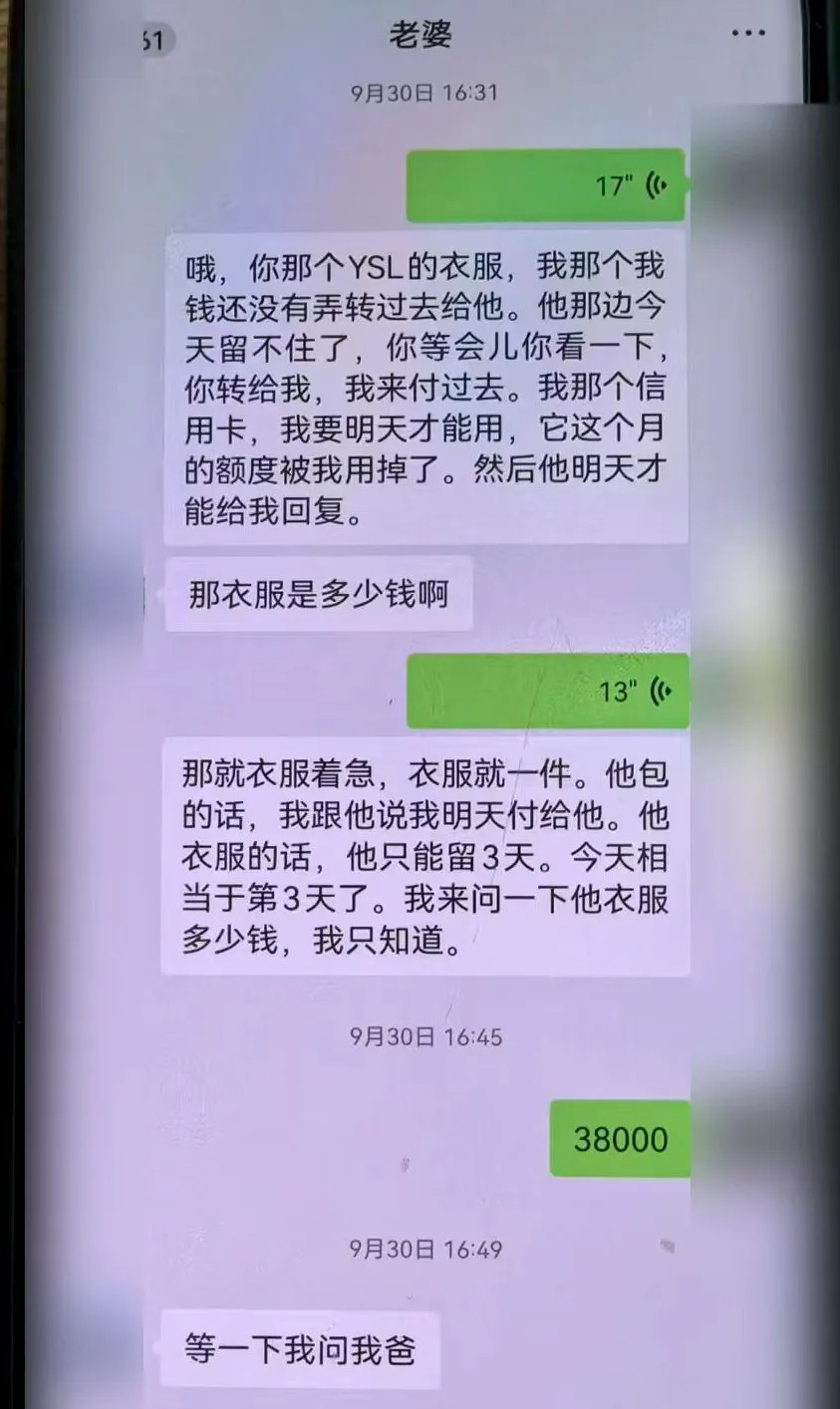

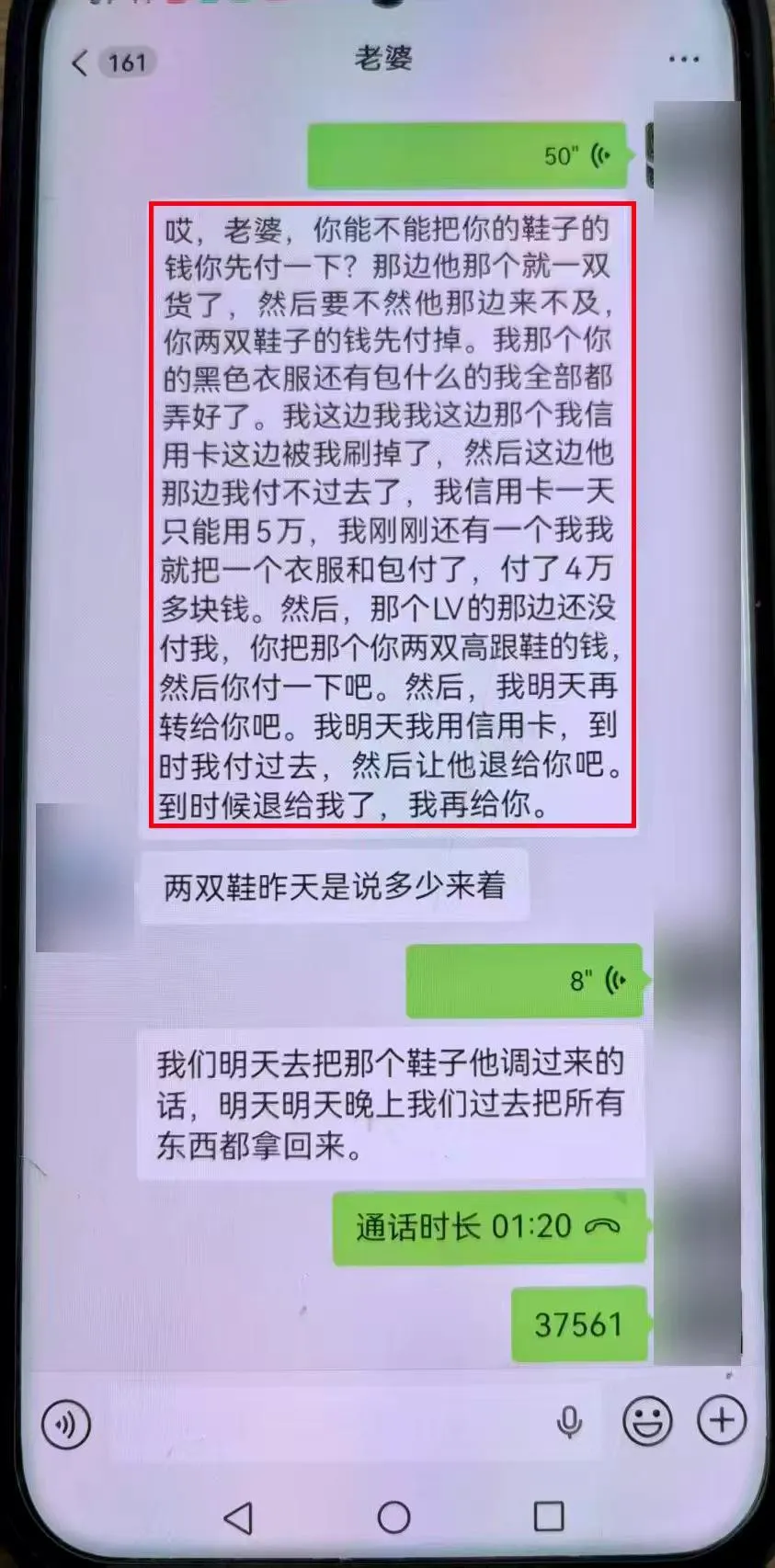

经济榨取:以银行账户受限、信用卡超额为由,要求女方垫付名贵礼品、婚庆开支等款项,甚至为虚构的“母亲”代购服饰;

身份造假:一人分饰两角,自导自演“母亲”角色,用伪造账号为骗局背书施压,强化可信度陷阱。

当警察冲入李女士家中拷走正与“岳父母”商议婚房装修的准新郎时,骗局在巅峰时刻崩塌。经济代价:19万元婚庆款被吴某用于挥霍一空,受害者多年积蓄付之东流;心理凌迟:“他昨晚还在我家吃饭!”李女士的哭喊揭示了更深创伤——那些关于未来的承诺、为婚礼挑选的婚纱珠宝、与“公婆”商议的细节,原来全是虚假表演。情感信任的全面塌方远非金钱可衡量。

本案背后暗合三大社会痛点:

平台漏洞:相亲群无需实名认证,学历职业等关键信息处于零审核状态

恨嫁心理:30+女性被家庭催婚压力裹挟,易被“完美人设+快速结婚”承诺俘获

专业骗局升级:诈骗者精准研习婚恋心理,时间管理(同时周旋两人)、话术设计(母子双簧)、剧本写作(婚房装修戏码)形成工业化操作