导读:确诊糖尿病后,是人生新的旅程。作为新手糖友,可能充满了疑问与焦虑,迫切地希望将血糖控制在理想范围内。然而,控糖之路并非一帆风顺,许多新手朋友容易在初期陷入一些常见的误区,不仅效果不佳,还可能损害健康。今天,就来盘点几个最容易“踩坑”的误区,助您科学、轻松地开启控糖生活。

这是新手糖友最危险、也最常见的误区。许多朋友在确诊后,抱着“除恶务尽”的心态,恨不得立刻将血糖降到最低,于是过度节食、过量运动、擅自增加药量。

错误表现:主食一口不吃,运动到虚脱,血糖一偏高就紧张不已。这种情况在我们身边特别多,特别是年纪稍年轻的。

潜在危害:低血糖的危害,可能比高血糖更迅疾、更危险! 严重的低血糖会导致头晕、心慌、出冷汗,甚至意识模糊、昏迷,对大脑和心血管造成不可逆的损伤。一次严重的医源性低血糖,可能会抵消长期控糖带来的益处。

正确做法:控糖的目标是“平稳”,而非“越低越好”。请遵循医生为您制定的个性化血糖目标范围。学会识别低血糖的征兆,身边常备饼干、糖果等应急食品。任何生活方式的调整(尤其是饮食和运动)和用药改变,都应在医生指导下进行。

误区二:因噎废食——“谈糖色变”,过度节食导致营养不良

确诊后,很多糖友将一切含“糖”的食物视为洪水猛兽,尤其是主食(碳水化合物)。于是,采取极端严格的饮食控制,几乎断绝所有主食和水果。

错误表现:每天只吃蔬菜和少量肉类,导致身体虚弱、乏力、精神不振。

潜在危害:碳水化合物是人体最直接、最经济的能量来源。长期缺乏会导致身体分解脂肪和蛋白质功能,可能引发酮症酸中毒(尤其对于1型糖友),同时会导致肌肉流失、代谢下降,反而不利于长期血糖稳定。

正确做法:科学饮食的关键是“质”和“量”,而非“有”或“无”。

选择优质碳水:用全麦面包、糙米、燕麦、荞麦等粗粮替代部分精米白面。它们升糖速度慢,饱腹感强。

控制总量,合理分配:根据自身情况,计算每餐应摄入的主食量,并均匀分配到三餐,避免一餐中碳水化合物过于集中。

巧吃水果:在两餐之间,选择低GI(血糖生成指数)的水果,如苹果、梨、草莓、柚子等,并控制分量(如一个拳头大小)。

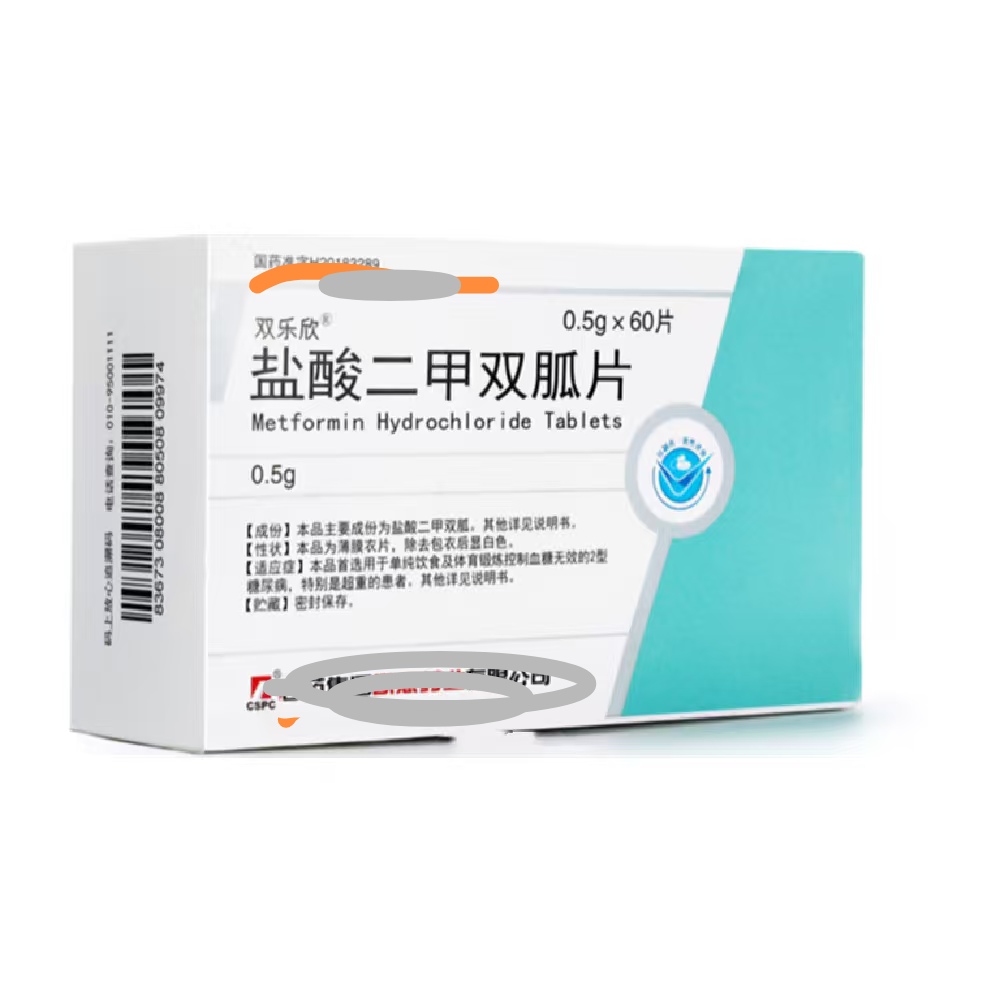

误区三:只管吃饭,不管吃药——忽视药物的科学依从性

部分糖友对药物有抵触心理,认为“是药三分毒”,要么擅自停药,要么不规律服药,以为单靠饮食运动就能搞定一切。

错误表现:感觉血糖好了就停药,忘了吃药就不补,听信偏方替代正规药物。

潜在危害:糖尿病是一种慢性疾病,药物治疗是控制血糖的基石。不规律用药会导致血糖像“过山车”一样剧烈波动,这种波动对血管的损害甚至比持续性高血糖更严重,会极大加速并发症的到来。

正确做法:遵医嘱!遵医嘱!遵医嘱! 严格按时、按量服药或使用胰岛素。将服药融入日常生活习惯,利用药盒、手机闹钟等工具提醒自己。定期复诊,让医生根据您的血糖监测结果调整方案,切勿自行其是。

误区四:只测空腹,不测餐后——血糖监测不全面

很多糖友只关心早晨的空腹血糖,认为它正常就万事大吉,而忽略了餐后血糖的监测。

错误表现:只查空腹血糖,从不关心吃完饭后2小时的血糖值。

潜在危害:餐后高血糖是糖尿病早期的重要标志,它与心脑血管并发症的风险密切相关。很多糖友空腹血糖正常,但餐后血糖却严重超标,如果只关注空腹,就会遗漏这一重要信息,导致病情控制不佳。

正确做法:建立全面的血糖监测观念。除了空腹血糖,餐后2小时血糖(从吃第一口饭开始计时)也是必查项。通过对比空腹和餐后血糖,可以更准确地评估饮食、药物是否合理,从而进行精准调整。

误区五:静态管理,忽视动态——生活方式一成不变控糖方案不是一成不变的。有些糖友制定了一个计划后就机械执行,忽略了身体状态、季节、活

动量等变化对血糖的影响。

错误表现:无论生病、出差、情绪波动还是运动量增加,都沿用同一套饮食和用药方案。

潜在危害:感染、发烧、应激、情绪大幅波动等都会导致血糖升高;而运动量突然大增则可能引发低血糖。如果不能及时调整,就会发生危险。

正确做法:将自我管理视为一个动态调整的过程。

勤测血糖:在生活状态发生变化时,应增加血糖监测频率。

记录“血糖日记”:除了血糖值,记录下当天的饮食、运动、用药、情绪和特殊事件,帮助您和医生找到血糖波动的规律和原因。

学会微调:比如,如果今天有额外的剧烈运动,可以适当多吃一点主食或减少降糖药量(需在医生指导下学习此技能)。

结语

控糖,是一场关于学习和自律的马拉松,而非百米冲刺。作为新手,走入误区并不可怕,重要的是及时认识到问题,并科学地走出来。请记住,您不是一个人在战斗,与您的医生、营养师和教育护士建立良好的沟通,是成功控糖的最强保障。放平心态,科学管理,您完全可以拥有与常人无异的精彩生活!

感谢您耐心读到这里。如果这些文字能给您带来一丝帮助或启发,那便是我最大的荣幸。您的点赞、关注和转发,是支持我继续创作的最好方式。”