当前,高校对青年教师的考核普遍设置了明确的 “期限门槛”,大多为 3-6 年的聘期制。不同系列的教师,考核标准更是存在显著差异。以普通系列教师为例,要想顺利通过考核、获得长期教职,“硬指标” 几乎缺一不可:至少主持一项国家自然科学基金或社会科学基金项目,这是衡量其科研项目申报能力与研究价值的核心依据;同时,还需在本领域的高水平期刊上发表 3 篇及以上论文,而 “高水平” 的定义往往由学校或院系根据学科特点划定,部分高校甚至对期刊分区(如 JCR 一区、二区)或影响因子提出明确要求。

然而,即便青年教师具备扎实的学术功底 —— 毕竟能通过 “上岸” 筛选的人,博士阶段的成果与能力大多处于同龄人上游 —— 也可能在考核期内陷入困境。其中,团队与学科方向的选择往往起到了决定性作用。若进入的团队带头人学术影响力下滑、资源整合能力减弱,或是团队研究方向与当前科研热点脱节、难以获得项目资助,青年教师即便个人能力再强,也可能陷入 “巧妇难为无米之炊” 的窘境。比如,某高校一位青年教师,博士期间专注于传统材料研究,入职后加入的团队仍在延续该方向,却恰逢新能源材料成为科研热点,国家基金项目申报向新能源领域倾斜,导致其连续两年申报项目失利,论文发表也因方向 “冷门” 难以被高水平期刊收录,最终未能通过考核。当然,也不排除少数教师存在科研态度松懈、时间管理不当等问题,但从整体来看,“跟错人、选错题” 往往是导致普通系列教师考核失利的更重要原因。

相较于普通系列,tenure(终身教职)系列的考核标准更是 “加码升级”。这一制度效仿美国高校,旨在选拔出学术潜力顶尖的青年人才,相应地,其待遇也远高于普通系列 —— 不仅基本工资更高,还能获得额外的科研启动经费、优先使用实验平台等资源。但高待遇背后,是近乎 “残酷” 的考核要求:在 3-6 年的考核期内,仅主持普通国家基金项目已无法满足要求,青年教师必须冲击更高层次的人才计划,如国家优秀青年科学基金(优青)、海外优秀青年科学基金(海外优青)或 “青年拔尖人才支持计划” 等。这些人才计划的竞争异常激烈,以优青为例,每年全国入选人数仅数百人,申报成功率往往不足 10%。此外,论文要求也同步提升,不仅数量上有保障,还需在本学科的顶级期刊(如《自然》子刊、《科学》子刊或领域内权威期刊)上发表成果,甚至对论文的引用率、成果转化潜力提出要求。有高校 tenure 系列教师坦言,入职后几乎每天都在 “连轴转”—— 白天要承担教学任务、指导学生,晚上和周末则泡在实验室或办公室撰写项目申请书、修改论文,“不敢有一天松懈,生怕一步跟不上,满盘皆输”。

在这样的考核体系下,“教书育人” 虽仍是高校教师的基本职责,但科研成果已成为决定青年教师生存与发展的核心指标。这并非高校刻意 “重科研轻教学”,而是在当前教育资源竞争激烈的大环境下,科研成果直接与学校的学科排名、资源获取能力挂钩 —— 一所高校若科研实力薄弱,不仅难以吸引优质生源与顶尖人才,还可能在教育部学科评估、双一流建设考核中处于劣势,甚至面临资源削减的风险。因此,高校只能将科研考核的压力层层传导至青年教师群体,形成 “不进则退” 的竞争氛围。

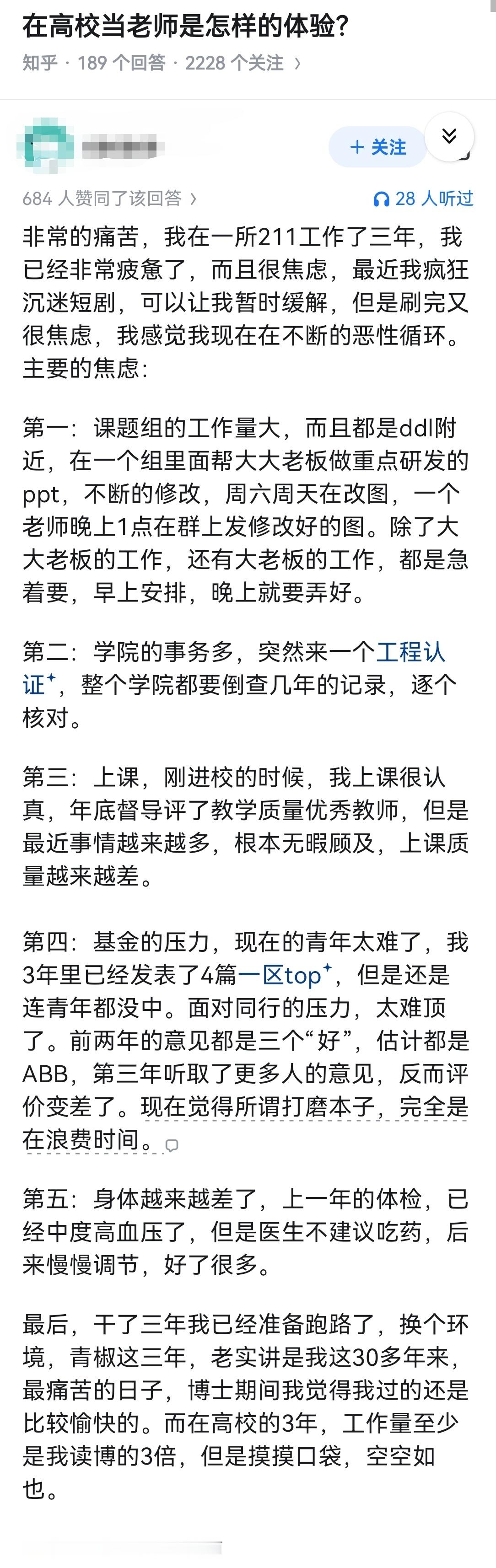

残酷的真相在于,许多青年教师在 “上岸” 前,都对高校教职存在一定的 “滤镜”—— 认为熬过博士阶段的艰辛,拿到稳定的教职就能 “躺平”,享受学术研究的自由。但现实是,高校教职并非 “终点”,而是另一场更激烈竞争的 “起点”。从项目申报的反复修改,到论文投稿的多次拒稿;从平衡教学与科研的时间冲突,到应对团队内部的资源分配矛盾,青年教师面临的挑战远超想象。

更值得关注的是,这种考核压力还在不断传导。随着高校扩招与博士毕业生数量的增加,教职岗位的竞争愈发激烈,部分高校甚至在招聘阶段就提高了 “准入门槛”—— 要求应聘者博士期间发表多篇顶刊论文、有海外留学经历,而入职后的考核标准也随之水涨船高。这种 “内卷” 式的竞争,让不少青年教师陷入焦虑与自我怀疑,部分人因长期无法达到考核要求,不得不选择离开高校,转向企业研发、政府智库等其他领域。

其实,“祛魅” 并非否定高校教职的价值,而是让更多青年学者看清其背后的竞争本质。无论是高校、企业还是其他行业,“躺平” 早已成为不切实际的幻想。对于青年教师而言,提前认清考核规则、慎重选择研究方向与团队、提升自身的科研与抗压能力,才是在学术道路上走得更远的关键;而对于高校来说,如何在严格考核与人文关怀之间找到平衡,避免过度 “唯成果论” 导致人才流失,或许也是未来需要思考的重要课题。毕竟,高等教育的发展,不仅需要 “发动机” 的强劲动力,更需要让每一位青年人才都能在合适的环境中发光发热。

评论列表