看到这则新闻,胸口堵得慌。

一个儿童手表丢失,竟让两名环卫工人顶着37度高温,在8吨腐臭垃圾中翻找整整4小时!

而始作俑者卢女士轻飘飘一句“共同的善举”,说得云淡风轻。

她可曾想过,那两个在毒日头下为她一时疏忽买单的人?难怪全网愤怒声讨让她“社会性死亡”,人民日报都下场报道——这事,太扎心!

事件本身并不复杂。卢女士一家高铁出行,孩子不慎将手表混入垃圾袋带走。次日发现时定位显示仍在车站附近,心存侥幸的她一个12345热线,层层指令下达,最终环卫工人成了烈日下的“寻宝人”。

8吨垃圾,4小时炙烤,只为一块儿童手表。更讽刺的是,这起初竟被当成高效为民的典范宣传!直到网友的怒火戳破了这荒诞的“正能量”泡沫。

为何全网暴怒?根子不仅在卢女士,更在事件的深层病灶。

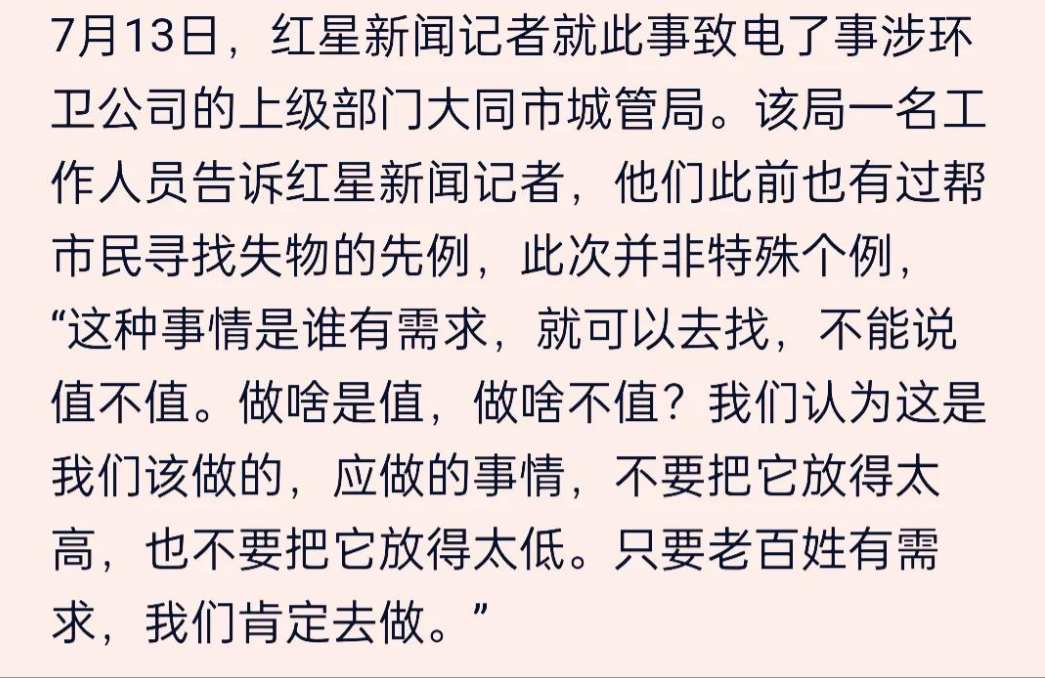

病灶一:“群众满意”能否凌驾于常识之上?

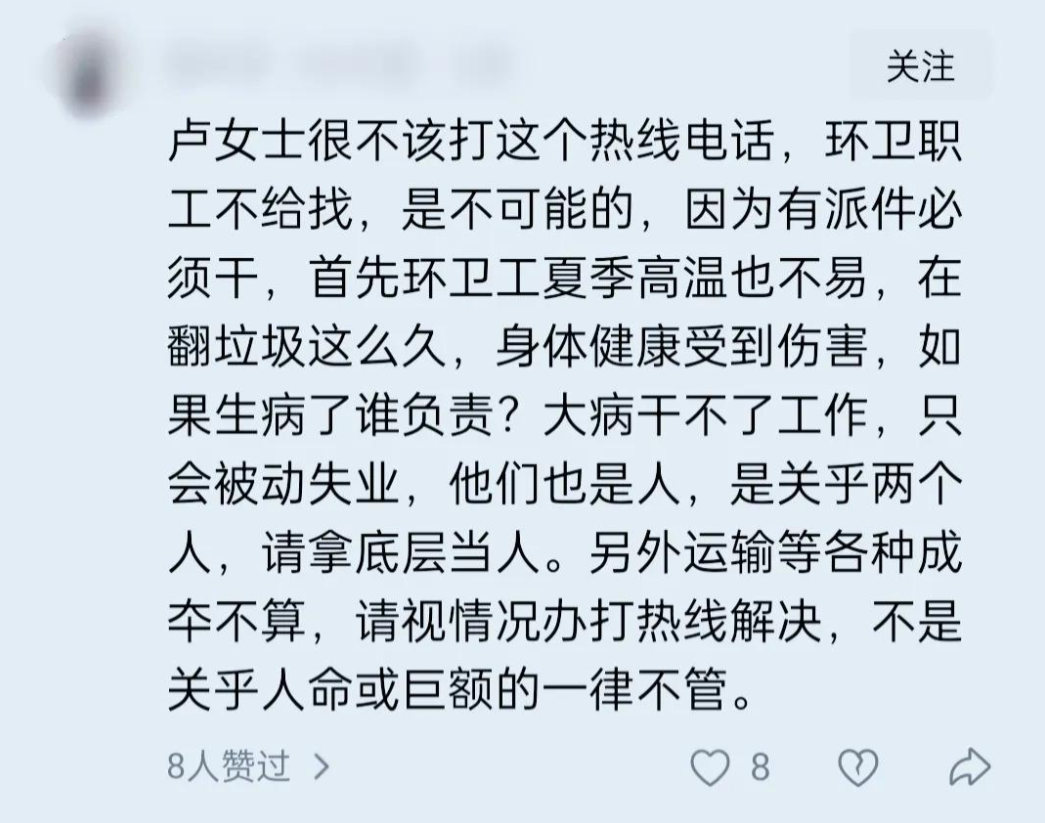

任务一来,不分轻重缓急,不问代价几何,只求解决和群众满意,这是怎样的运行逻辑?

它让基层执行者沦为无条件服从的机器,让公共资源成了某些人予取予求的私库。

一个电话就能调动8吨垃圾转运和数小时高危人力,这种“高效”令人不寒而栗。当“有求必应”异化成“有求乱应”,本身已成病灶。

病灶二:人心失度,对他人劳动毫无敬畏!

一块普通儿童手表,市场价几何?值得如此兴师动众?若真有特殊纪念意义,卢女士事后可曾真心感谢,主动酬谢两位浑身污秽、几近虚脱的工人?

没有!她一句轻飘的“善举”,尽显对他人劳动价值的漠视。

高温高危作业本非环卫工职责,这份额外的苦痛付出,竟被用作自我感动的注脚。若她心底存一丝对他人的体恤,怎会按下那个求助电话?这不是无心之失,是骨子里对他人付出的廉价认知。

病灶三:公共资源岂是私人任性挥霍的筹码?

转移8吨垃圾的成本、高温下高危作业的人力成本、潜在的工伤风险……这些公共资源的巨大耗费,远超一块新手表的价格。

卢女士一个电话,全社会默默为她一家人的疏忽买了单! 公共资源的红线,在肆意挥霍下荡然无存。

卢女士的“社会性死亡”绝非网民暴戾。当一个电话就能让普通人深陷垃圾炼狱,当公共善意被个别人的自私轻易绑架,这份集体愤怒,恰恰是良知对失序的最后防线。

当机制沦为冰冷的任务传达链,当人心失去对苦难的同理心,下一个在烈日下翻开他人“垃圾”的,又会是谁?

卢女士的微笑“善举”,让整个社会的尊严在恶臭中窒息——这份“社会性死亡”,一点儿也不冤枉。

评论列表