宝宝头几年,大脑正飞速搭建自己的“互联网”。但有些孩子的神经连接会慢几拍,导致坐、走、说话这些能力跟不上。这背后是大脑网络协调和身体基础韵律出了状况。别简单当成“长大就好”,这些早期信号很关键。我带你从神经科学读懂孩子,学会识别信号、避开误区,用科学抓住大脑可塑的黄金期,为孩子点亮成长新希望。

一、发育迟缓的定义:一个神经科学的视角从神经科学的角度看,发育迟缓本质上是一种由于大脑神经连接与神经网络构建异常或延迟所导致的功能性障碍。

1.神经连接层面:1)突触的过量产生与修剪异常:婴幼儿期是大脑突触爆发性增长的时期。随后,一个称为“突触修剪”的过程,会根据环境刺激和自身活动,保留高效、有用的连接,消除无效的连接,这一过程发生在孩子2岁前后。发育迟缓儿童可能在此过程中出现异常,导致神经连接过于杂乱或不足,信息传递效率低下。

2)髓鞘化进程延迟:髓鞘是包裹在神经纤维外的脂肪物质,类似于电线的绝缘层,能显著加快神经信号的传递速度。髓鞘化进程的延迟,会导致大脑内部及各脑区间的信息传导“短路”或缓慢,影响认知、运动和语言功能的整合。

2.神经网络层面:1)功能性网络整合不足:大脑的高级功能依赖于不同脑区形成的神经网络协同工作。例如,语言网络涉及听觉、理解和运动皮层的协作;注意力网络需要前额叶皮层与其他区域的有效连接。发育迟缓儿童的关键神经网络(如默认网络、执行控制网络、突显网络)可能连接强度不足或同步化活动异常,导致复杂任务执行困难。

2)“皮层-小脑-基底节”环路功能障碍:这个环路对于运动的计划、发起、执行和协调至关重要,也与认知、情绪有关。该环路的任何环节功能失调,都可能表现为运动协调障碍、姿势维持困难、学习新动作慢等。

3.大脑结构与功能角度:1)结构差异:某些发育障碍可能与特定脑区(如前额叶皮层、颞叶、小脑、胼胝体)的体积、皮层厚度或沟回形态的细微差异有关。

2)功能偏侧化异常:大脑左右半球的功能分工(如语言功能多在左半球)在发育过程中逐步确立。此过程的异常可能与语言发育迟缓等问题相关。

4.结合国际及中国权威机构的定义:1)综合上述神经科学基础,我们可以给出一个综合性的定义:

发育迟缓是指婴幼儿或儿童在一個或多个功能区的发展速度或顺序上,显著落后于同年龄、同文化背景儿童的典型水平。这一定位基于与标准化发育里程碑的比较,通常由专业医务人员通过评估工具进行判断。

2)另一个核心的定义:

发育迟缓就是神经系统广泛性的发育障碍。这个定义是从“障碍”角度来解读的,英文叫Disorder。确实,这些孩子在成长过程中,神经系统出现了各种各样的问题,不但涉及大脑、小脑和脑干等结构与功能的问题,还涉及神经递质、神经连接、微量元素(营养素)、身体问题等各个方面。

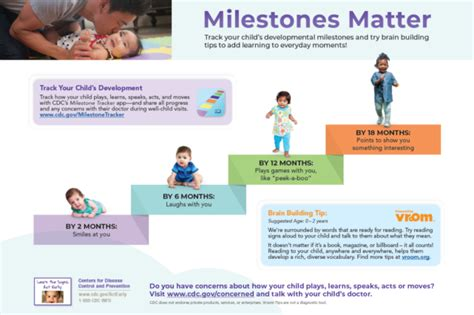

世界卫生组织(WHO)和美国疾病控制与预防中心(CDC)强调通过监测“发育里程碑”(如独坐、行走、第一个词、社交性微笑等)来早期识别迟缓。CDC的“LearntheSigns”项目就是基于此理念。

中国国家卫生健康委员会在《0~6岁儿童发育行为评估量表》等指导文件中,同样将儿童发育划分为大运动、精细动作、语言、认知、社会适应等多个能区,并设定了相应的年龄常模,落后于这些标准即提示发育迟缓的可能。

发育迟缓的表现多种多样,可能涉及单一能区,也可能是多个能区同时受累。主要功能区与表现:

1.大运动发育迟缓抬头、翻身、独坐、爬行、行走等动作明显晚于同龄儿。姿势异常,如身体僵硬或过于松软,行走笨拙、易摔倒。

2.精细动作发育迟缓抓握玩具困难、不会用拇指食指对捏小物品、涂鸦障碍、穿衣服系扣子笨拙。

3.语言与沟通发育迟缓对声音反应差、咿呀学语期短、词汇量增长缓慢、不会使用短语、回答问题困难。可能伴有非言语沟通(如手势、表情)的缺失。

4.认知发育迟缓解决问题能力弱(如不会玩形状配对玩具)、注意力不集中、记忆力差、缺乏想象力游戏。

5.社会情感与适应行为发育迟缓缺乏眼神交流、对人脸兴趣低、难以参与合作性游戏、情绪调节困难(易怒或过度安静)、自理能力(如自己吃饭、如厕)学习困难。

5.相关的身体表现与病理特征1)可能存在肌张力过高或过低。

2)原始反射(如抓握反射、莫罗反射)该消失时未消失,或终身存在,干扰了自主运动的发育。

3)出现异常的感觉处理模式:可能对声音、触觉等刺激过度敏感(逃避、哭闹)或反应不足(寻求强烈刺激)。

4)可能伴随其他病理状况,如某些遗传综合征、宫内感染、出生窒息、早产、先天性甲状腺功能减低症等,这些是发育迟缓的高危因素。

三、快速自查清单如果你家孩子在对应月龄有以下≥2项表现,建议到具备发育行为专科或儿童神经科的机构进一步评估:

l3月龄:不追视、对逗引无微笑、头控<45°。

l6月龄:不会笑出声、单手无法抓物、拉坐头后垂。

l9月龄:不会独坐>5分钟、不会主动抓饼干、无咿呀对话。

l12月龄:无意义"爸妈"、拇食指不能对捏、独站<3秒。

l18月龄:不会独走、不会指物、不会搭两块积木。

l24月龄:词汇量<30个、不会双词句、不会跑。

由于婴幼儿大脑具有高度的神经可塑性,即大脑根据经验改变和重组其神经连接的能力。在3岁以前,尤其是1岁以内,是干预的“黄金窗口期”。此时进行科学干预,效果最为显著。

2.可能的发展路径追赶性发展:部分轻度迟缓儿童,在得到早期干预和丰富环境刺激后,可以实现追赶,最终达到正常发育水平。

3.持续存在,发展为特定诊断部分儿童的迟缓会持续存在,并可能在未来被明确诊断为特定性发育障碍(如语言障碍)、学习障碍、注意缺陷多动障碍(ADHD)或孤独症谱系障碍(ASD)等。

4.伴随终生对于一些由严重脑损伤或特定遗传综合征引起的重度迟缓,其影响可能会伴随终生,但干预依然能极大改善其生活质量和功能独立性。

五、流行的误解与澄清1.误解:“贵人语迟”,孩子长大自然就好了。澄清:虽然个体发育存在差异,但显著落后于里程碑是需要警惕的信号。等待观望可能会错过最佳的干预期。语言迟缓可能是更广泛发育问题的早期表现。

2.误解:发育迟缓等于智力低下。澄清:发育迟缓是一个功能性概念,指发展速度落后。它不一定意味着最终智力水平低下。很多发育迟缓儿童在特定领域(如音乐、艺术、记忆)可能拥有正常甚至超常的能力。智力障碍只是发育迟缓可能的一种结局。

3.误解:发育迟缓全是遗传的,无法改变。澄清:遗传是重要因素,但并非唯一因素。环境刺激、营养、亲子互动、早期经历等对大脑发育同样至关重要。大脑的神经可塑性意味着通过后天科学、密集的干预,可以重塑神经通路,改善功能。

4.误解:多听音乐就能解决所有问题。澄清:发育是整体性的。单一领域的强化训练(如只听音乐)无法替代全面的、针对个体薄弱环节的干预。有效的干预必须是基于全面评估的、个体化的、整合了感知觉、运动、认知、沟通和社交等多个维度的系统方案。

5.误解:父母教养方式是导致发育迟缓的主要原因。澄清:虽然不良的养育环境可能加剧问题,但绝大多数发育迟缓有明确的生物学基础(如遗传、围产期因素、脑结构异常等)。将责任归咎于父母会增加其不必要的愧疚感,不利于形成医患合作的干预联盟。

6.误解:男孩说话晚正常,再等等看。澄清:性别差异在平均词汇量上约2-3个月,但语法结构与社交指向落后≥6个月即需评估,与性别无关。

六、给家长的3条行动锦囊1.记录而非焦虑用30秒短视频按月捕捉俯卧、坐站、语言互动,时间轴式成长档案比碎片化回忆更可靠。

2.主动而非等待若自查清单异常,立即联系当地妇幼保健院或康复科,而非"再观望三个月"。

3.游戏而非训练把任何干预包装成亲子游戏——成功体验会激活孩子大脑奖赏回路,可塑性才会最大化。

总结:理解发育迟缓,核心在于理解其神经生物学基础——大脑连接与网络的构建异常。识别它需要依靠与权威机构发布的发育里程碑进行比对。其发展趋势高度依赖于早期、科学、个体化的干预,而破除流行误解,则是为这些儿童和家庭提供科学支持、减少社会歧视的第一步。发育迟缓不是终点,而是一次重新搭建大脑"高速公路"的机会。抓住0-3岁黄金窗口,让科学成为家庭最安心的靠山。