从戴旭所提出的C型包围理论,再到后来的“岛链囚龙”战略,都已经证明了中国所面临的新的现实。那就是在传统陆地威胁近乎消除的情况下,来自海洋方向的主要战略对手,在对华遏制上,早已安排好了一层又一层的“防线”,妄图阻止中国海军“走出去”。

但事实证明,在进入新世纪之后,中国海军的增长速度超出了所有人的预期,真正做到的质量与数量上的双重健康发展。若是单论增量,已经将美国海军远远落在后面。

而在近期,解放军同时派出了两支航母战斗群,直接在物理层面上突破了传统的“岛链”概念,一度让台湾媒体大惊失色,甚至还发出了“守不住”的感慨。

01.第一岛链已经守不住了吗?

台湾《中时新闻网》在6月10日刊登了一则报道,光是在标题上就明确发出了“第一岛链守不住了吗?”这样的灵魂拷问,并且强调,解放军海军近期的一系列动向,堪称是对现行的西太平洋战略投下一颗“震撼弹”。

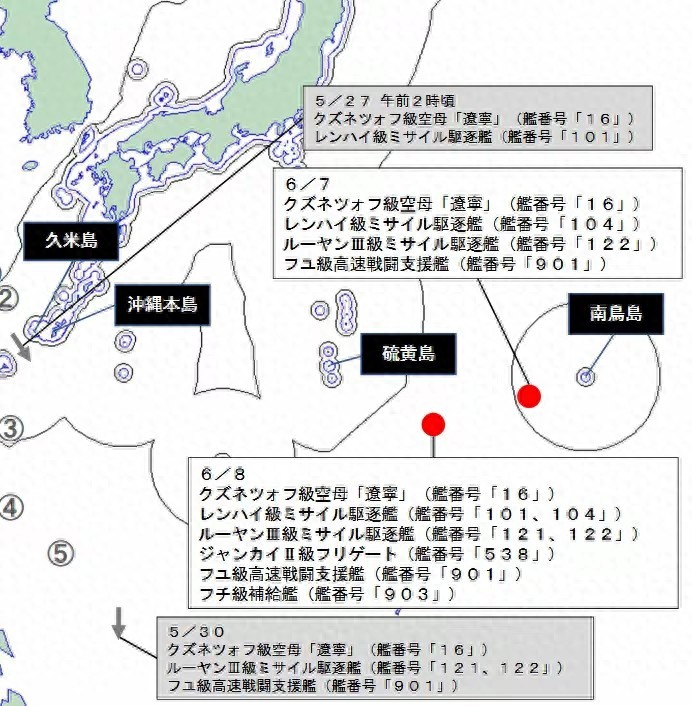

据悉,解放军“辽宁”号航母战斗群,已经现身日本南鸟岛西南方向300海里处,这是外界首次确认,中国海军在第二岛链的东侧方位进行活动。且在本次行动当中,“辽宁”舰距离美国亚太的第二岛链支点关岛,一度进入其600英里的范围之内。若是采取伙伴加油的模式放飞歼15舰载机,可以直接对该基地实施打击。

同期,中国海军“山东”号航母战斗群,也突然从巴士海峡前出,进入了硫磺岛周边水域,形成了多点突破第一岛链,日本周边会师的战略态势。

对此,台湾旅美学者翁履中在社交媒体平台上发文,认为解放军的这一举措,昭示着解放军海军的行动正在超越第一岛链,这不仅是军事层面上的部署,更意味着改写了地缘政治格局。

翁履中还警告称,不要再认为中国依旧被困在了第一岛链之内,“辽宁”舰的行动已经证明,解放军的远洋战略投送能力,已经能够实质突破这一“心理防线”。

02.背后释放出了什么信号?

按从军事点角度上来说,所谓的岛链实际上早已不复存在。过去美国通过所谓的对台军售,以及在日本建设军事基地,于第一、第二岛链之内,巩固所谓的防御,如今已不存在任何的实际作用。

尽管第一岛链的出海口,诸如宫古海峡上,就有日本自卫队的岸舰导弹扼守要道。但无论是从装备的性能上来讲,还是从地缘政治影响上来说,要求日本自卫队主动偷袭前出西太平洋的中国海军舰队,实在是过于为难了。

而美国自身以及盟友们的这种焦虑,正在随着时间的推移而不断的放大。因为解放军的实力,以及远出西太平洋的频次,呈现出双向成长,单单就论造舰速度和军舰质量而言,美国军事同盟已经难以跟上中国的“节奏”。

例如055万吨驱逐舰上,所装备的双波段DBR相控阵雷达与一体化桅杆,美国就尚未攻克相关技术,更遑论对研发水平要求更高的舰载高超音速反舰弹道导弹了,只能是在20世纪90年代出品的“伯克”级驱逐舰上缝缝补补。

更要命的是,在过去的数次推演当中,由于第一岛链之内的节点,普遍缺乏工业生产能力;第二岛链内的目标,则又在中国弹道导弹的打击范围之内,直接影响到了美国盟军所谓的“持续作战能力”。以至于在美军内部,也有不少专家发出了“若开战七日,弹药全部打光”的悲观感慨。

这就使得局势开始变得更加微妙了起来。在面对中国之时,美军第七舰队与日本自卫队,乃至加上所谓的韩国军队,都变成了“打不过,耗不起”的状态。因此,正如台专家所言,中国海军的这一次双航母出动,进一步坐实了美国的“岛链战略”,已经是名存实亡。

03.局势未来会如何发展?

实际上,若是从地缘战略的角度上来说,如今的大国博弈更像是一战时期所谓的“总体战”的变种,不再拘泥于一个国家究竟有多少人口,而是更加注重工业能力,以及动员水平、科研水平的强弱。

而放眼全世界,恐怕没有一个国家在工业体量上,能够与中国相媲美,这点从俄乌冲突当中,中国所产的大疆无人机如此抢手,就能可见一斑。在中国宣布出口管制之前,这些土法制造的巡飞弹,能在很大程度上决定一场战术行动的胜负。

同样的理论放在海军战略上也是一样,海军至于陆军的最大区别,在于交战烈度。历史已经无数次证明,海军建设周期固然极其漫长,但在一日之内就有可能全部“打光”,这在现代战争条件下进一步被放大,在反舰手段进一步多样化的当下,双方在数千里之外,就极有可能一招决定胜负。

当然,中国海军前出西太平洋,并不意味着未来的主要战略方向在这一片,区域拒止本质上是一种威慑战略的延伸。

理由也很简单,尽管完成了新能源的转型,但中国是一个极度缺乏石油的出口导向型国家。如果按照所谓的世界岛理论,在获得东南亚这块原材料市场之后,中国需要一个稳固的能源基地,这就使得中国海军所应前进的方向,不应是西太平洋,而是印度洋与马六甲海峡。

如今解放军海军之所以将重心放在亚太,无外乎还是由于台湾问题亟待解决,但这并不意味着这在未来会成为“常态”。某些人的时间,已经不多了。