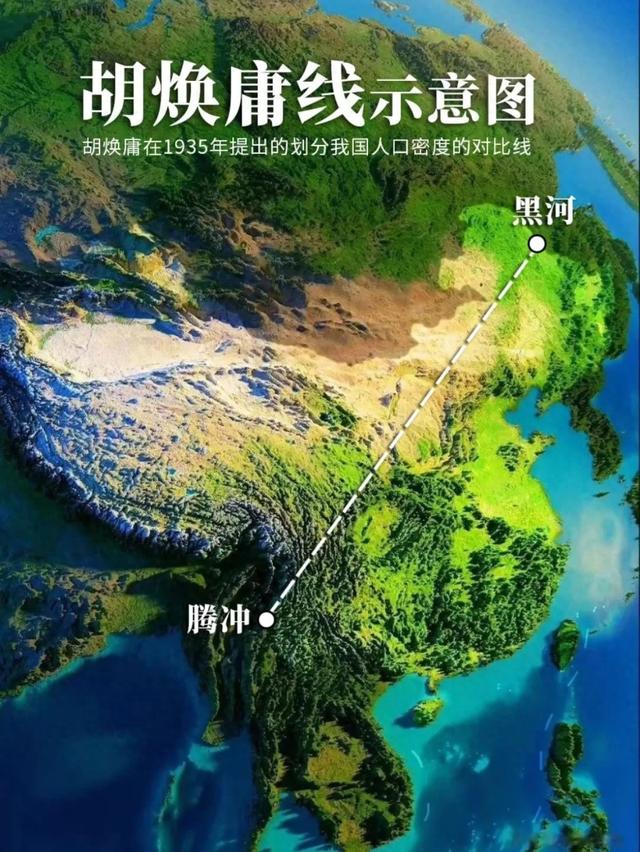

如果在中学地理课上没走神溜号或干脆就在忙活“主科”学业的朋友,一定对胡焕庸线不陌生。胡焕庸线,开始叫瑷珲—腾冲线,后来改名叫黑河—腾冲线,最初是条人口密度分界线。后来人们发现,这条线不但与人口密度密切相关,也是中国的自然生态、历史文化与区域发展的显著分界线。再后来有人更是发现这条线与400毫米等降水量线大致平行,干脆将其当成了农耕文明和游牧文明的分界线。

这下很多历史迷雾就瞬间豁然开朗了。比如在这条线以东,基本就是所谓的“汉地十八省”的大致范畴,只有东北例外。为啥?还是地理因素——辽西走廊是进出关的交通大动脉,可这条长约185公里,宽却只有8~15公里的狭窄谷地,在元朝之前一直半泡甚至完全淹没在海水里,根本无法通行大队人马以及辎重。那时候中原王朝想要出入东北,只能选择翻越燕山,成本极高且效率极低。根本无法满足统治东北的需要。

秦汉时东北有土著汉人,还能镇住场子。可等到司马懿屠了辽阳城并尽迁辽民入内地后,中原王朝就算偶尔能打进来,也无法长期立足,只能任由东北逐渐衍化成一个无法无天的“胡窝子”。

隋朝时杨坚不信邪,遣汉王杨谅率大军30万出临渝关(即今山海关)攻高勾骊,结果直接陷进了水泡子。最终因“馈运不继,军中乏食,复遇疾疫”,“死者什七八”(《资治通鉴·卷一百七十八·隋纪第二》),从而不战自溃。

所以以隋唐武力之强,仍无法长期在东北立足。而一旦通衢大道自然形成,元明清三朝不但能轻松控制辽东,还能继续向东北腹地持续扩张。

因为别看东北冷,但土地肥沃,雨水丰沛,而且雨热同期,是天然的大粮仓。而一旦能稳定的耕种粮食,汉人就是无敌的,这一点已经一次次的被历史所证明了。

可在胡焕庸线以西,在没有“科技与狠活”加持的前提下,基本就种不出粮食,或者就算种了也得不偿失。无法农耕,就只能任由土地荒芜,野草疯长,唯一的用处就只有饲养牲畜,这就是游牧民族在这里繁衍生息数千年的根本原因。

而农耕的投入产出比,较之游牧高出十倍不止。所以在宜居度、贫富度以及发展性差距大到无法凭人力弥补的前提下,游牧民族持之以恒的南下劫掠并试图抢占中原王朝的土地,就成了一件自然而然的事情。

对此,后者实在没有什么太好的办法。即便是汉唐等少数政权有能力杀进大漠草原犁庭扫穴,也是治标不治本。在大多数情况下,汉人只能被动防御·,又多亏了一种叫“长城”的军事设施的存在,才让这种防御变得不再那么防不胜防。

经常看到有人大言不惭的否定长城存在的价值,认为那么一道单薄的土墙从来没能阻挡住过游牧民族的马蹄,就是个劳民伤财的面子工程。

我多希望能发明出穿越技术啊,然后就把这种人送到几百或上千年前的长城边上去。无论是作为一个农夫还是牧民、戍卒或强盗,反正都让他亲眼见证一下为什么长城会被视为我们民族的智慧和力量的象征。

看他还会不会再站着说话不腰疼。

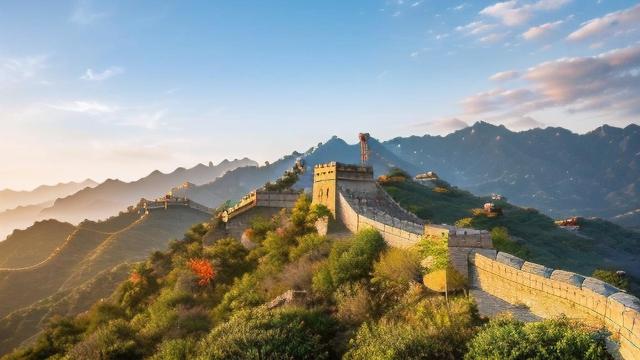

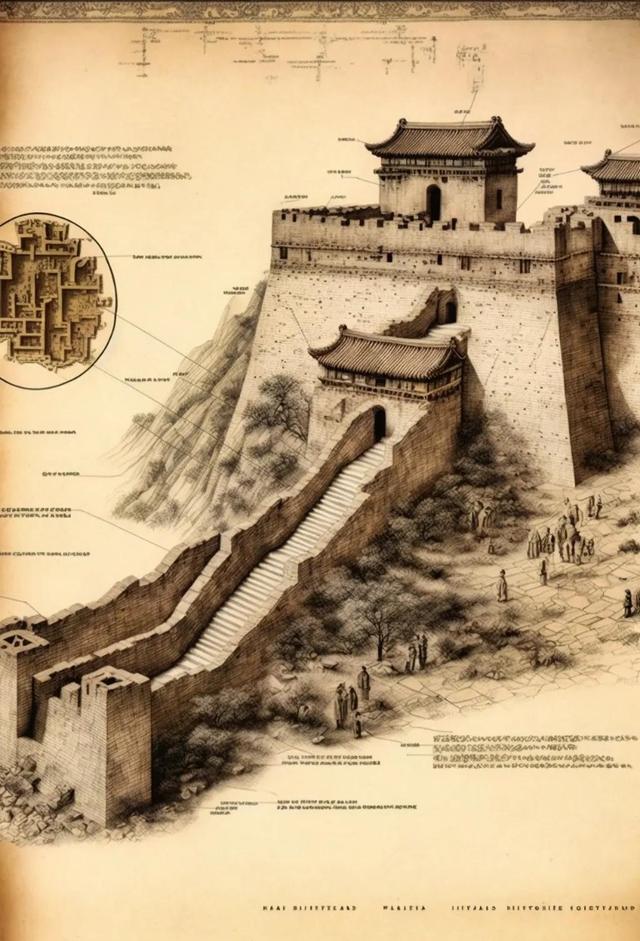

01长城,是一种以城墙为主体,结合大量的关城、墩堡、障隧、谯楼等防御工事于一体的军事防御体系,而非就是一道墙那么简单——在如今的英、德、印、朝等国都宣称自家的祖宗也修过长城,但被世所公认的“The Great Wall”却独此一家,别无分号,原因即在于此。

我国最早修建的长城,要一口气追溯到遥远的西周时期。为啥夏商以及更早的华夏先民就不修?因为人家身处中原腹地,犯不上嘛。可周人就不同了,老家杵在一个到底在哪儿现在也说不清楚的姬水流域,身边的邻居不是戎就是狄。其中最凶猛的一个叫薰育戎,也有叫荤粥的,是匈奴的老祖宗。匈奴人啥德性咱都懂,所以周人就被欺负得很惨,成天被揍得满地乱窜。后来越窜越远,一口气跑到了周原(今陕西宝鸡)才安顿下来,这也是他们后来以“周”为国号的由来。

可是好景不长,没多久各种戎狄也跟着追了过来。但此时的周人已经不是当年的小卡拉米了,已经贵为天下共主。且不说再像当年那样撒丫子跑路脸往哪儿搁,如今的实力也不允许啊!于是周天子就拉开架势……修起了长城。

其实这种最早的长城,跟后来我们常见的那种有所不同。周天子或是财大气粗或是压根没想到,所以他修的是真的“长城”——就是在与戎狄经常发生接触的紧要地区,每隔一段就修筑一座城堡,并连成一排,称之为“列城”。后来因为总有小股的敌军从列城的间隙溜过去祸害大后方,所以干脆又在列城之间修了道土墙,这才形成了后来普遍意义上长城的雏形。

总跟周天子七个不服八个不忿的楚国听说了这码事,立马本着“你有,我也得有”的精神也修起了长城,这就是今天仍能在濒临汉水的崇山峻岭上找到遗址的楚方城。有了这老两位在前边打样儿,其他诸侯也纷纷在自家边境,尤其是跟冤家对头接壤的重要地区修起了各式各样的长城。当然这种长城跟周长城以及后来的长城最大的不同之处,是在于其“诸侯互卫”的性质,后来天下大一统了自然废弃不用,如今大多已经寻觅不到踪迹了。

唯一的例外是秦、赵、燕三国。因为他们都跟匈奴做邻居嘛,所以他们修的长城就是“拒胡长城”。等到秦国一统之后,再把三国长城连成一体,就成了秦长城,也是后来历代长城的基础。

我们所熟悉的长城,就是这个位于北方汉胡分界线上的拒胡长城。

自秦以后,历朝历代大多数都修长城。据现代统计,秦长城“西起临洮(今甘肃岷县),东至辽东”,总长度达5000公里。汉朝在秦长城的基础上,西扩展至河西走廊,还新建了内外长城体系,长度超过3000公里。至明朝又在前代基础上进行了修缮、扩建和改建,形成了东起辽宁虎山,西至甘肃嘉峪关的总长达8851.80公里完整国防体系。

明长城也是现存规模最大、保存最完整的长城。我们可以去“到此一游”的,基本也都是明长城。

当然由于我们的历史书太厚,所以无论什么事想找个例外都太容易了。比如在修长城这码事上,就有三个半朝代表现得格外白里透红,与众不同。

第一个是唐朝。唐朝不修长城太正常了——别说长城,就连正经的城市,他们修墙都修得心不甘情不愿。

景龙二年(708年)唐将张仁愿大破突厥,杀到了黄河北岸。按惯例,要想在这块绝地上站住脚,最好的办法就是筑城。而且老张也确实筑了,就是大名鼎鼎的受降三城。

可这三座地处临敌一线的军事重镇,却被张仁愿修成了 “裸城”。何解?就是既不修瓮城,也不设置任何防御设施,连最基本的滚木礌石都欠奉。更奇葩的是,他不仅自己不修,还不许别人修,而且定下死规矩,谁敢私设就剁了谁的脑袋。

至于理由,老张是这么说的:

“兵贵在攻取,不宜退守。寇若至此,即当并力出战,回顾望城,犹须斩之,何用守备生其退恧之心也?”(《旧唐书·卷九十三·列传第四十三》)

史上能被称之为“盛”的王朝,唯有唐。为啥?其中一个非常重要的原因就在于这种生机勃勃的气质以及旺盛的攻击欲望。连据城而守这种费效比极高的战争方式都深以为耻的王朝,还修什么长城?谁敢来撩闲,直接杀过去拆他的家、灭他的九族,既省钱又省事。更重要的是,这么干,多爽啊!

至于蒙古人就更爽了——长城南北都是人家的地盘,还修个毛线修!

第三个不修长城的朝代就是清朝。为啥?因为人家不光跟蒙古人结上了亲家,还通过政治、军事、经济以及文化等手段把“娘家人”拾掇得服服帖帖的。到了晚清满洲人都怂成那个熊样了,蒙古人还是不敢越雷池一步,直到清廷颁布退位诏书了,这才敢闹独立。

所以乾隆皇帝才敢得意洋洋的自吹“一座喇嘛庙,胜抵十万兵”,那还修什么长城?

至于三个半中的那半个,就是北宋。北宋的赵家皇帝们倒是从脑瓜顶到脚后跟的每个汗毛孔都充斥着大修特修长城的渴望,可惜就是没资格。因为燕云十六州攥在人家契丹人的手里,你上哪儿修去?

但北宋还是不死心,一度在其控制的瀛州、莫州等地修筑边墙,算是长城的缩水版。可长城发挥作用的前提,必须是修筑在险峻难攻的地势上。可因为收不回燕云十六州,宋辽边境的地理条件基本都是一马平川,所以修了也是白修——澶渊之盟那回,辽军就是直接在边墙上挖了个大口子,然后20万大军倾巢南下,北宋一点办法也没有。

既修了,又是白修,所以只好算半个。

02我们形容长城之宏伟,最爱用的形容词就是“万L长城”。但前文已经说过了,长城的长度可远不止万L,这就带来了一个严重的问题——如此庞大的一条防线,怎么守?

就算一里地放一个守军,那也需要上万人。而且放一个人跟没有人有多大区别?很可能连吼一嗓子报信都来不及就被敌人抹了脖子。那放五个、十个差不多够了吧?够是够了,可守军总数没准就奔着破十万去了。尤其是建长城的地方不是崇山峻岭就是人迹罕至,光是保证这十万人不至于饿死、冻死,打仗时不至于没有箭矢用,少说也得有几十万人成年累月的辗转于途提供保障。另外守军是不是得定期轮换?后方是不是要囤积重兵以便随时增援?各种设施是不是得随时修缮和维护?这也需要人,那也需要钱,加一块就是个无底洞,以古代王朝那拉胯的生产力,实际上根本无法维系。

典型如明朝沿长城设置的九边防线,光是守军就常年保持数十万的规模。在万历四十八年(1620年)时更是达到了近90万人,让朝廷财政几乎不堪重负,可有用吗?吴三桂一献了山海关,满洲人就长驱直入了,耗资巨万打造的防线和苦心维持的大军全成了摆设,这也是“长城无用论”拥趸们最津津乐道的一个例子。

对此我只想说——长城,可不是这么用的。

在吴三桂献城、多尔衮入关之前,满洲人也不是一直被堵在关外干瞪眼的。事实上仅是皇太极就曾六次窜进了内地,分别是崇祯二年(1629年)的己巳之变、崇祯七年(1634年)的入口之战、崇祯八年(1635年)劫掠太原、崇祯九年(1636年)的丙子之变、崇祯十一年(1638年)的戊寅之变以及崇祯十五年(1642年)的大掠山东。每一次满洲人杀进来,都能攻破大量的城池,劫掠无数的人口、牲畜以及钱粮,让本就已经因为连续的天灾人祸而焦头烂额的大明王朝加速失血,愈发的奄奄一息。

因为财政危机导致官兵普遍的处于半饥饿状态,此时哪怕是最精锐的明朝边军也不具备与清兵作战的能力。可皇太极那么多次轻松入关,为啥除了己巳之变那回突袭了一次北京、还是浅尝辄止外,每次都更乐于当抢劫犯?难道他就不想一口气攻下北京、抓住朱由检从而改个朝、换个代,也尝尝天下之主的滋味?

怎么不想,他做梦都想!可想归想,做不做得到就是另一回事了。而满洲人暂时只能做梦,可以说大部分功劳都可以归结到长城上去。

皇太极每次都是怎么进的关?在明军统统饿死之前,直接攻下山海关、走通衢大道想都不用想。所以他只能找到一段无人把守的长城,派人把城墙挖开,然后大军才能过去。

话说因为燕山山脉的遮蔽作用,内地与东北间的交通往来非常困难。自古以来其实只有两条道——一个是出喜峰口沿滦河北行翻越燕山,再经老龙河向东转大凌河抵达辽东的卢龙道;另一个则是穿过古北口经滦河、平泉与卢龙道汇合的古北道。大体上在隋唐以前大家都走卢龙道,之后主要走古北道,

如前文所言,想通过山海关走辽西走廊进出东北还得等到元朝以后。在此之前大家都得老老实实的爬燕山。可燕山实在太险峻,以当时的生产力和技术水平根本修不出像样的道路,这就意味着大型车辆无法通行,物资转运只能依靠人挑马驭。所以甭管对两汉还是隋唐来说,东北最重要的军事重镇都是营州(汉时称辽西郡,治柳城,即今辽宁朝阳),为啥?因为营州就杵在卢龙道和古北道的交汇处,翻过山就是这儿了。所以在那时想经营东北,就必守营州,然后每次出兵前起码得提前一年往这里囤积粮草辎重。打起仗来还得快打快收,否则一旦营州的存货消耗殆尽,一切就都完犊子了。

元朝以后,辽西走廊陆续浮出海平面,才取代卢龙道和古北道成为进出东北的主干道。而最早筑于隋朝的山海关(当时称渝关),也随之升级为首屈一指的军事重镇。

而皇太极面临的难题,就是因为山海关过不去,所以走不了辽西走廊。要想入关,只能学一千多年前的杨广、李世民那样翻燕山。可一旦翻燕山,后勤辎重这个老大难问题还是没法解决,燕山以南还没有个能让其立足的“营州”,所以更是难上加难。因此皇太极带领的军队只能携带少量的物资,越境进行短促作战,还是快打快收,赶在吃喝耗尽前赶紧往家跑。

在这样的近似于无后勤作战的前提下,想要攻打北京是要冒很大风险的。为啥?因为当时的清朝虽然动辄能发动十几万甚至更多的军队与明军作战,但其中真正可信任的本族兵最多不超过三万人(十几年后举族入关时青壮也不到五万)。这就决定了皇太极要冒险进关,就必须带本族兵;可本族兵太少,承受不起损失,所以又不能冒险——这不就是一根筋变两头堵了吗?

他哪还有胆子打北京!

即便是风险相对较小的入关打劫,皇太极也几乎是掐着秒表在作战,差不多三个月的时间一到立马开溜。为啥?因为这大致就是明军遭受攻击后再上报下达,然后调兵遣将进行大规模集结的最快时间。虽然二十多年来明军与清军野战几乎无一胜绩,但人家为啥要跟你野战?只要找到你挖开长城的准确位置,再一堵,然后把军队都堆到长城上,你还能咋办?

燕山本就崎岖难行,长城又多建于崇山峻岭之上,满洲人引以为傲的骑兵和战斗力优势在此荡然无存。哪怕明军再拉胯,光靠人堆,也能把他们活活堆死。

而抵消优势敌军的攻击,从来都不是长城的优势,甚至还是屡遭诟病的重大缺陷。可就这,也足够皇太极喝一壶的了。

可以说要是没有长城,明朝提前二十多年亡掉,很可能是大概率事件。

03说起长城,我们首先想到的肯定是如巨龙般蜿蜒矗立在北方大地上的那个古代工程奇迹。但实际上,在我国的南方还有一座更加宏伟壮观的长城。而且这个“南长城”既不用花钱去修,也用不着费力维护,纯天然形成,不含任何“科技与狠活”。

这,就是青藏高原。尤其是那条长达2450公里、平均海拔超过6000米的喜马拉雅山脉,直接把东亚大陆跟南亚次大陆给物理隔绝了。

而且这座天然长城可比北方那个人造的靠谱多了。后者连皇太极都能挖个洞然后钻来钻去,可前者呢?“给喜马拉雅山炸开个口子”只存在于电影里葛大爷的嘴炮,而在现实中毫无技术可行性。所以最伟大的盛唐面对这个神迹般的存在也只能老老实实的送公主去和亲,所以从来只拿刀子说话的蒙古人也只好老老实实的坐下来跟人家用嘴巴讲道理(凉州会盟),所以中原王朝首次长期且稳定的统治那座高原,还得等到清雍正年间。

更夸张的是,作为比邻而居的两大古老文明,中印两国在漫长的历史进程中近乎零接触——除了玄奘和王玄策,你还能想到谁?

北方的长城显然无法做到这么极端,但所起到的作用却是非常近似的。

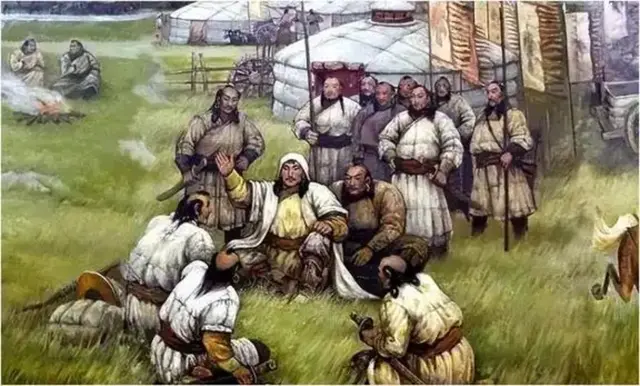

还是以匈奴为例。匈奴是个极为古老的民族,据说甚至跟黄帝打过交道。太史公就记载过“(黄帝)北逐荤粥,合符釜山,而邑于涿鹿之阿”(《史记·卷一·五帝本纪第一》),意思就是人家原本也生活在内地,只不过被打跑了,所以只好去草原上放羊。

这一放就是几千年。期间匈奴跟周、燕、赵、秦、汉等政权都是欢喜冤家,成天不是你来杀杀我,就是我去抢抢你。可以说交流非常密切,彼此间没什么秘密,那为啥匈奴人还是一口气放了几千年的羊,就是不肯种地?

农耕是比游牧更高级、更经济的文明。同样的一块地,用来种粮食可能让一个五口之家衣食无忧,改成放羊却可能饿死一条单身狗。别以为这是啥匈奴人不知道的秘密,人家没那么傻。哪怕是普通的牧人,隔三差五的跟着头人跑到内地去抢劫,就不会对比两边的贫富差距,然后在心里边问一句为什么吗?

厌弱慕强,是人的天性。就像现在我国的人口都是由西向东、从北到南流动一样,那为啥在长达数千年的漫长岁月里,匈奴人一直安分的呆在塞外,却从没想过到中原打工?

而这,才是长城最大的作用——长城的存在,从来就不是用来抵御大规模的外敌入侵的。只要“万L”这个前缀还在,守住长城的花费就是个能让任何王朝财政崩溃的黑洞,根本不存在任何可能性,那为啥还要修这玩意?

因为最重要的就是那道墙。甭管我们看到的是土墙、石墙还是砖墙,长城最本质上的意义,就是道文明的隔离墙。

这道墙杵在那,其实从未阻止过游牧民族南下的马蹄。所以老上单于曾经踏在这座墙上,看着麾下儿郎火烧回中宫、劫掠甘泉宫,让未央宫的警钟之声不绝于耳;所以颉利可汗曾经跃马于这堵墙上,俯视着还未成为天可汗的李世民甘愿忍受奇耻大辱为他奉上一纸渭水之盟……总之,长城越长,弱点就越多,只要人家耐下心去,总能找到个没人看守的地方,然后像皇太极那样挖个窟窿钻过去,你怎么防?

对此,宋明的办法是拼命的堆人、拼命的堵窟窿,能防到啥时候算啥时候。汉唐的办法则是“寇可往,我亦可往”,就是互相拆家、互相伤害。区别就在于中原家大业大,被抢过几次虽不至于就是癣疥之疾,但也谈不上伤筋动骨。可胡人就不一样了,他们虽然凶悍,但家底薄、血条短,所以被这么搞过几次就完蛋了。

但汉唐也有不一样的地方,那就是前者修长城,而且坚持不懈的修。可后者为啥就不修?

这就涉及到那个隔离墙的问题了。

04因为隋唐两朝的皇帝身上有部分鲜卑血统,所以总有人无脑跟风说这是胡人王朝。那么清朝皇帝大多是满蒙汉混血,明孝宗朱佑樘是汉瑶混血,更夸张的是晋孝武帝司马曜的亲妈李陵容还是个昆仑奴——搞不清是从南亚、中东还是非洲来的。反正司马曜应该皮肤黝黑,这要是在某些人的逻辑中,东晋还不得比元清更胡?

扯远了。而隋唐之所以显得很胡,不得不说与其不修长城有很大的关系。

相较而言,秦汉的血统就很纯正,换句话说就是压根不搞什么民族融合。胡就是胡,汉就是汉,谁也别瞎掺和,尤其是特别重视夏夷之防。所以在那个年代,孔老夫子主张的那一套比较极端的“民族主义思想”非常有市场,像什么“裔不谋夏,夷不乱华”、“夷狄之有君,不如诸夏之亡也”、“诸侯用夷礼则夷之,夷而进于中国则中国之”之类的言论非常有市场。甭管是皇帝、大臣还是乡绅、平民,大家对此都很认同,而且自觉维护这种夏夷之防的积极性非常高。

一个典型的例子就是丝绸之路——隋唐对沿着这条贸易路线而来的异域来客几乎毫不设防,长安城里遍地都是模样千奇百怪、口音乱七八糟的胡商、胡姬,所有人都见惯不怪。可在汉朝呢?哪怕人家千里迢迢的跑来给你送钱、称臣,给足了面子,大汉朝还是非常嫌弃的把他们中的绝大多数关在了玉门关之外。想要交易,就只能在关外,想入关、甚至去长安、洛阳捞把大的,门儿都没有。

对那些不得不放进长安城的胡人,比如使臣、质子、俘虏什么的,西汉还专门修了个叫“蛮夷邸”的地方。位置就在未央宫之北的藁街(也称槁街),上述人等一概关在这个充满歧视味道的地方集中居住,不经请示禁止乱跑,否则后果很严重。像陈汤在他那句最著名的“明犯强汉者,虽远必诛”的宣言之前,就要求汉元帝刘奭将郅支单于的脑袋“县(悬)头槁街蛮夷邸间,以示万li”(《汉书·卷七十·傅常郑甘陈段传第四十》),进行赤裸裸的威胁恐吓。

其实对这些来路清楚或有固定往来路线的胡人,秦汉官方还是比较好管理的。要么堵在玉门关外,要么关进藁街,根本不费什么劲。但大汉朝的北方边境延绵上万L,人家匈奴、东胡、月氏之类的牧民可能一边放着羊,一边就溜达过来了,你怎么拦?

这时候长城最重要的作用,就体现出来了。

长城拦不住的,从来都是匈奴的单于、突厥的可汗以及满洲的皇帝之类的大人物。而之所以拦不住的前提,是人家一来就带着一眼望不到边的大军——只要招招手,就有几千甚至几万人蜂拥而上“duangduang”的挖长城,这谁受得了?

但即便如此,长城也不是那么好挖的。根据史料记载,皇太极曾动员了近万人昼夜不停的拼命挖,也足足用了四天的时间才挖出个勉强供大军出入的缺口。这样的工程量放在今天的,也就是一台挖掘机再加点炸药干几个小时的事。可在数百上千年前,却足以难倒无数英雄汉,甚至可以说不比再修座长城的困难少,只能靠人海战术硬干莽干。

你扔仨瓜俩枣在那慢悠悠的一点点挖、一块块搬,猴年马月才能干完?难道当守军是死人、是傻子?长城当然不可能每个点都驻军,但人家会划片包干、分区巡逻啊·!就算巡逻的频率不高,边军又怠工,个把月总能过来瞅一眼吧?就算你能在此之前完工已经先钻为敬了,但后路被堵,人家就可以从容调度兵马去围剿你。就算你打算润在内地不回去了,人生地不熟的语言又不通,再被发现了“偷渡”的线索,根本就没得逃。

所以长城最大的作用,从来不是用来防御大军的。今天川普心心念念一直要搞的边境隔离墙,其实就是效仿长城的故智——就是用来阻隔两国(族)间的非法往来的。让零散的、小股的,大约数千人以下规模的胡人,压根过不去,只能望墙兴叹。

当然人家可以不挖,直接爬,这就挡不住了。但是年轻力壮的能爬过去,老弱妇孺怎么办?牛羊马匹怎么爬?坛坛罐罐之类的家当也不好带。如此一来,绝大多数人的心思也就没了。

相比放几十乃至上百万人在边境线上年复一年去堵,修道长城的性价比就太高、太省钱了。

05当然长城的功能肯定不止于此。比如运兵——满洲人攻击蓟镇了,宣府的兵要去增援,怎么走?当然是从长城上走。不但距离最近,而且沿途基本不怕遇袭、不愁没吃喝补给,路况在当时也是一等一的,傻子才从别的地方走。

再比如监视敌情和迅速传递情报。在近代电报电话出现之前,烽火台传讯的效率堪称黑科技,这个别人讲过很多,在此不再赘述。

其他还有诸如屯兵、物资储备等作用,但最重要的还是那道墙。长城的城墙平均高度七至十米,再配合上陡峭的地形,足以让绝大多数试图闯入者望而却步。翻开我们的史书,确实到处都是长城被突破、胡马肆意践踏中原的记载。但只要把时间放大到两千多年的维度,我们就会发现其实成功的例子寥寥无几,但架不住史官们跟唐僧似的絮叨,结果给人留下了弱不禁风、完全没用的印象。

其实这就是我们民族文化中的一大“恶习”——打赢了一笔带过,打输了大书特书。制造一种我成天被欺负,所以怎么打你都是“自卫反击”、都师出有名的舆论氛围,然后就算车轮放平都理直气壮……

又扯远了,说回到长城。以前有首老歌唱“万L长城永不倒”,这肯定不对。世界上就没有攻不破的防线,而且作为人工造物就算没人来挖墙脚,风吹雨淋下也会自然风化坍塌。更不用说人家要是不惜死伤的拿命来填,长城简直就处处都是漏洞,根本防不胜防。

而历史上对长城最大的诟病,莫过于劳民伤财,其实也是“长城无用论”带动下的产物。可我们换位思考下,要是没有长城,北方边境上万L的防线上,人家成天爬山钻林子往你这边跑,你得派多少人去堵?就算一里地防一百个兵,总数就得破百万,请问哪个王朝供得起?分分钟都得破产!

更何况就算你供得起百万边军,人家千军万马攻你一点,还是屁用不顶,所以你把自己折腾个半死到底图个啥?

相较而言,修长城虽然劳民伤财,却弊在当代利在千秋,是一劳永逸的大智慧。古人并不傻,能成为人上人的更是人精,长城要是真像某些人口中那样的百无一用,他们会去修,而且是持之以恒的修了两千年?

北边的胡人聚集几万甚至是几十万大军南犯中原,对于大多数王朝来说虽是挑战但并不可怕。就拿匈奴来说,疆域面积超过六百万平方公里,人口却还不到二百万——单于仅是派人传一圈调兵令就得花多少时间?这些牧民赶着牛羊慢吞吞的跑到集结地又得花多少时间?再加上组织调度、分派任务、筹措物资等一大堆乱七八糟的事务,匈奴人想大举南犯一次不提前个一两年准备,根本就是扯淡。北边搞出这么大的动静,中原除非是聋子瞎子,否则早就听到动静了,那就打呗!甚至可能你还没来,我就先打过去了。

上下五千年,除了加一起不超过六百年动荡衰弱的时间,汉人什么时候怕过胡人?

真正难的,从来不是胡人的大军,而是几千数百人,甚至是几十个、十几个的小股袭扰,或者干脆就是无数在塞外恶劣的环境里活不下去,想“润”进中原的胡人。今天溜过来几个强盗,明天跑来偷走几只羊,后天干脆掳走咱的几个老乡……长此以往,边境不宁,民不聊生,朝野上下怨声载道,你让皇帝老儿的日子还怎么过?派兵围剿,剿不胜剿;驻军防守,防不胜防,还不如忍一时之痛修道墙,从而一劳永逸?

长城,其实就是这么逼出来的产物,也是逼出来的智慧,从来不是无用之物,而且用处太大了。

尤其在秦汉严防夏夷之别时,更是如此,所以修长城的高潮期,也就在那时候。但从汉末三国起,五胡开始内迁,都成大杂烩了,所以长城才没啥用了,也就没人再修。这股风气的高潮是隋唐,就因为五胡及南北朝三百多年间的相爱相杀,早就民族融合了,还修什么长城?

到了明朝,因为宋元四百多年的教训,夏夷之防又盛行起来,于是又太修特修起了长城。而且不但要修长城,还要大规模驻军,规模一度近百万,可谓是双管齐下,严防死守。但效果嘛,只能说过犹不及——长城本就是防小不防大的,处处严防就是处处破绽,所以不但让人家皇太极连破六回,还拖累得财政崩溃,让本可无敌的明军总是满不了饷……

至于元清,人家本就是胡,早就看长城横竖不顺眼,没给你都拆了就不错了。