在一座现代化的汽车工厂里,六台工业机器人正协同完成车身焊接作业。机械臂以每分钟超过5米的速度流畅运转,每个动作的定位精度达到0.05毫米,如同一位经验丰富的舞者,在火花飞溅中精准地完成每一个高难度动作。

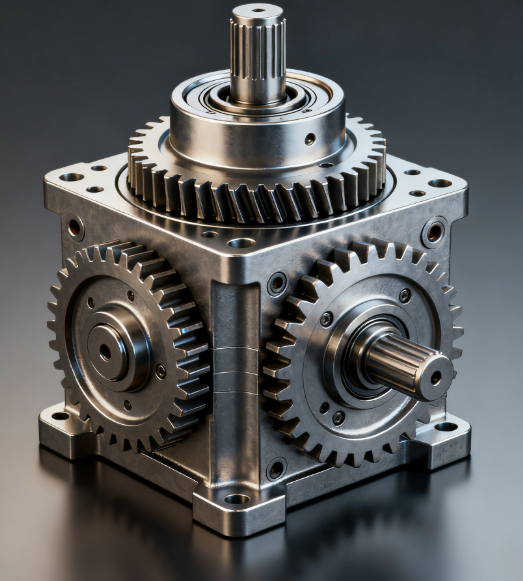

这背后,是一套套国产精密减速机在默默驱动。它们如同机器人的“关节”,承受着巨大的冲击力,却依然保持着超乎想象的精确度。

曾几何时,中国工业机器人领域的减速机几乎完全依赖进口。“十年前,我们采购纳博特斯克的减速机,不仅要承受高昂的价格,还要等待半年以上的交货期。”一位在机器人行业耕耘二十年的企业总工程师回忆道。

01 硬核突破:从“铁疙瘩”到“精密件”的蜕变精密减速机,特别是机器人用的RV减速机,被誉为工业机器人领域的“卡脖子”技术。其复杂性不仅在于设计,更在于制造。

“减速机不是简单的齿轮组合,而是涉及材料科学、热处理工艺、精密加工和装配技术的系统工程。”国内一家减速机龙头企业技术总监如是说。

真正的转折点来自于对基础研究的坚持。2015年,国家出台《中国制造2025》规划,将高档数控机床和机器人列为重点领域,精密减速机被列为亟待突破的核心零部件。

“我们最初仿制国外产品,但很快就发现此路不通。”一位资深研发工程师坦言,“同样的设计,我们的产品寿命只有进口的十分之一。后来才明白,问题出在材料微观结构和热处理工艺上。”

于是,一场从基础材料入手的攻坚战打响了。国内领先的减速机企业联合钢铁研究院,专门开发了适用于减速机的特种钢材;与高校合作,研究渗碳热处理过程中的组织演变规律;甚至自主研发了专用的检测设备,对每一道工序进行严格把控。

突破性的进展来自于一场“意外”的测试。某国产机器人制造商在对比测试中发现,一家国内减速机企业的产品在耐久性方面已经接近国际先进水平。“当时我们连续运转了6000小时,精度损失仍在允许范围内,这给了我们巨大信心。”该测试工程师回忆道。

02 渗透千行百业:国产减速机的“攻坚记”技术突破只是第一步,真正的考验在于实际应用。国产减速机厂商以贴近市场的优势,展开了对各行业的“精准攻坚”。

攻坚一:迎战“汽车制造”的极致考验

在汽车生产线,工业机器人每天要完成数千次重复动作,对减速机的精度寿命要求极为严苛。

“汽车焊接机器人的工作节拍极为紧张,任何一次故障都可能导致整条生产线停摆。”一家汽车制造厂设备经理表示,“我们最初对国产减速机心存疑虑,直到一次进口产品断供危机,才被迫尝试国产替代。”

结果令人惊喜。国产减速机不仅满足了产线对精度和可靠性的要求,其供应商还派出了专业技术团队常驻工厂,提供全程技术支持。

“他们的响应速度令人印象深刻——任何时候出现问题,工程师都能在2小时内到达现场。而国外品牌通常需要至少24小时。”该经理补充道。

攻坚二:助力“航空航天”的超精需求

在航空航天领域,零部件加工精度要求达到微米级别,对机床的稳定性提出了极高要求。

“高精度五轴机床需要极其稳定的旋转平台,这对核心传动部件减速机提出了挑战。”一位机床企业总工介绍,“我们与国内减速机企业合作开发了专用减速机,其传动精度达到了一弧秒以内,完全满足航空结构件的加工需求。”

攻坚三:赋能“物流自动化”的重载挑战

在智能物流领域,重型搬运机器人需要承受数百公斤的负载,同时对定位精度有严格要求。

“物流机器人减速机不仅要精度高,更要承受频繁启停带来的冲击。”一位物流机器人企业CTO指出,“国内一家减速机企业为我们定制开发了高刚性减速机,比标准产品的抗冲击能力提高了50%,完美解决了我们的痛点。”

03 崛起之路:从追赶到并跑的“中国模式”国产减速机行业的崛起,为中国核心零部件产业提供了宝贵的发展经验:

产业链协同创新模式:

减速机企业向上游材料、热处理企业开放需求,向下游机器人企业开放研发过程,形成全产业链协同创新的模式。

“我们不是闭门造车,而是邀请机器人企业参与产品设计,根据他们的实际需求定制解决方案。”一位减速机企业负责人表示。

工艺技术双轮驱动:

认识到“知其所以然”的重要性,领先企业不仅关注产品设计,更深入研究制造工艺。

“我们建立了完整的工艺数据库,记录每一批产品的全部工艺参数。通过大数据分析,不断优化制造过程。”一位制造总监介绍。

应用场景驱动迭代:

深入不同行业的具体应用场景,理解客户的真实需求,从而驱动产品迭代。

“物流机器人的减速机与焊接机器人的需求截然不同,我们通过深入了解不同场景,开发出更有针对性的产品。”一位产品经理说。

结语国产减速机的崛起,不是简单的技术追赶,而是一场从材料、设计、制造到服务的全面革新。它们如同中国智造的“钢铁关节”,支撑着中国制造业向高端迈进。

今天的中国工厂里,那些精准运动的机器人,其中越来越多的“关节”已经印上了中国制造的标记。它们或许不像伺服系统那样充满“智慧”,但正是这些坚固可靠的精密部件,为中国高端制造提供了最坚实的基础支撑。

对于正在攀登全球价值链的中国制造来说,减速机的突破证明了一个道理:真正的核心技术靠化缘是要不来的,只有自力更生、脚踏实地,才能在高端制造领域拥有自己的一席之地。