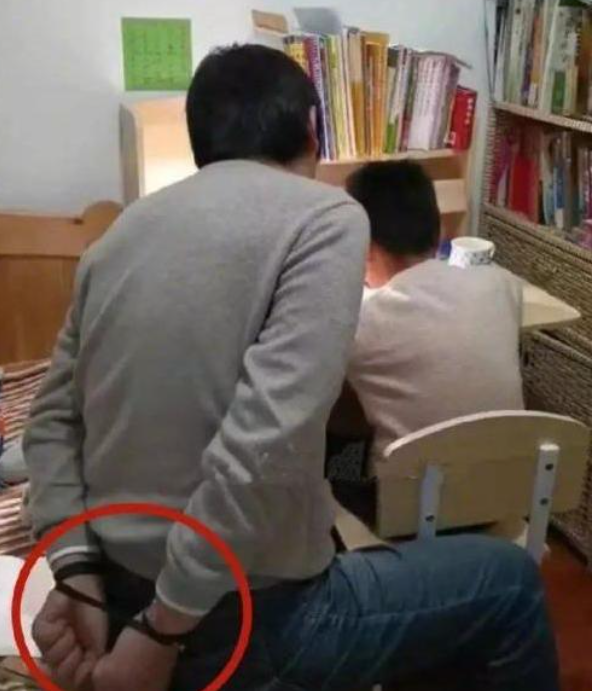

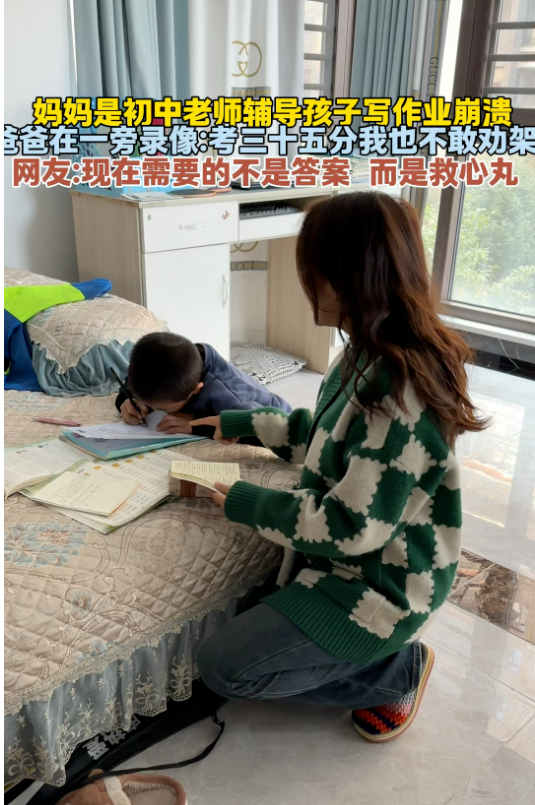

辅导儿子写作业时,我曾陷入一个循环:第一遍讲解,我耐着性子,自认为逻辑清晰、步骤详尽,心想 “这么讲还能不懂?”发现他困惑,我瞬间提高嗓门,眉头紧锁 ——“这么简单都听不懂?”再讲两遍仍卡壳,怒火直冲天灵盖,甚至想拍桌子:“怎么变个样子就不会了?”

直到有次跟朋友吐槽:“这孩子反应太慢,脑子不转弯。”朋友一句反问戳中要害:“你现在觉得小学题简单,可当年你数学不及格时,怎么没人骂你笨?”一句话让我如遭雷击—— 原来我一直用成年人的 “已知”,丈量孩子的 “未知”;用自己固化的认知,碾压他正在生长的思维。

成人的「常识」,是孩子的「难题」。我们默认「三角形内角和 180 度」是理所当然,却忘了自己曾用剪刀剪下三个角,拼在一起才敢相信;我们觉得「路程 = 速度 × 时间」一目了然,却忘了第一次做应用题时,连「相向而行」和「同向而行」都分不清;我们用「讲三遍就该会」的标准要求孩子,却忘了自己学开车时,教练重复十遍的「打方向盘力度」,依然手忙脚乱。

教育最大的误区,是用「结果」否定「过程」。皮亚杰的认知发展理论告诉我们:7 岁孩子的思维仍以具体形象为主,抽象逻辑要到青春期才逐步成熟。当我们要求孩子「一听就懂、一学就会」时,本质上是在违背认知规律 —— 就像要求刚发芽的小苗,立刻长成参天大树。那些被我们视为「笨」的瞬间,恰恰是孩子大脑神经元疯狂连接的时刻:他反复算错「25×4」,是在强化乘法口诀与数位运算的关联;他看不懂「小明比小红高 5 厘米」的线段图,是空间想象力正在破土;他对「单位换算」频频出错,是抽象符号与现实量感的桥梁尚未搭建完成。

痛定思痛后,我开始在生活中践行情绪管理与自我关怀,开启了一场自我救赎之旅。我按照闺蜜的方法,准备了一本精致的笔记本,开始记录自己每次情绪失控的场景。每一次愤怒爆发后,我都会静下心来,详细写下事件经过,反思自己当时的情绪状态和情绪来源。我逐渐意识到,很多时候,我将工作中的压力、生活里的烦心事,一股脑地发泄在了孩子身上。有时仅仅是因为心情烦躁,看见孩子不收拾玩具、拖延写作业或玩手机,就会瞬间火冒三丈。通过这样的梳理,我成功列出了自己的情绪 “雷区”,对情绪的触发点有了清晰认知。

为了更好地安抚情绪,我开始学着给自己 “补糖”。工作压力大的时候,我会约上三五好友聚餐,在推杯换盏间卸下防备;心情低落时,一杯香甜的奶茶、几块可口的甜品,搭配一部治愈系电影,就能让阴霾消散;当对生活感到迷茫,我会来一场独自旅行,在爬山时感受山风的抚慰,在徒步中聆听内心的声音,在运动里释放所有的负面情绪。当我开始将注意力从孩子身上转移到自己,学会心疼自己、取悦自己,神奇的变化发生了 —— 那些曾经一点就着的负面情绪,渐渐失去了威力,我再也不会因为一点小事就情绪失控。

教育不是改造,而是看见与等待。当我们不再用「成人的尺子」丈量孩子的世界,会发现:他算错的每一道题,都是思维成长的脚印;他皱起的每一次眉头,都是智慧萌芽的先兆;而我们放柔的每一次语气,蹲下来的每一个视角,都会化作孩子成长路上的光,照亮他「从不懂到懂」的漫长旅程。

毕竟,我们曾经也是那个需要被耐心等待的小孩啊。