变易之道与文明演进:《周易·系辞传下》第二章的哲学阐释与历史回响

一、文本溯源:上古圣王叙事中的变易哲学

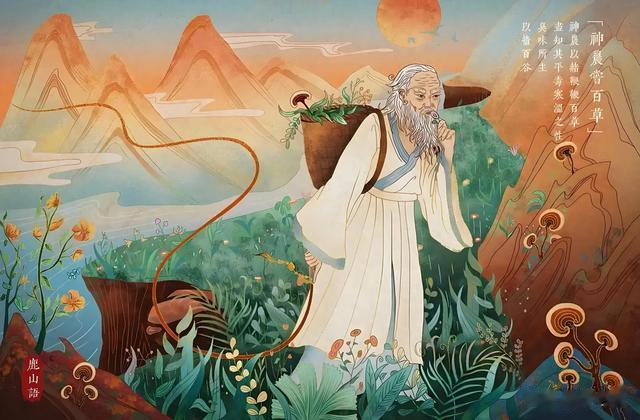

《周易·系辞传下》第二章以“神农氏没,黄帝、尧、舜氏作”为叙事起点,构建了一条贯穿上古文明的变革脉络。这一文本通过追溯圣王治世的制度创新,将“变易”确立为文明演进的核心动力。从农耕时代的耒耜创制,到衣裳、舟车、宫室、文字、刑罚等制度的相继诞生,呈现出“穷则变,变则通,通则久”的动态演进逻辑。

(一)圣王谱系的时间隐喻

文本以神农、黄帝、尧、舜的递嬗为时间轴,实则暗含“因时而变”的哲学命题。神农氏代表农耕文明的初创期,其“斫木为耒,揉木为耜”解决了食物生产问题,但随着族群扩大、物资流通需求增加,旧有生产关系逐渐“穷”于应对新矛盾。黄帝“通其变”的历史使命,即在文明发展的临界点上突破旧制,如“垂衣裳而天下治”通过服饰礼仪构建社会秩序,“刳木为舟,剡木为楫”打破地理阻隔,体现了变革的现实针对性。

(二)“变”与“宜”的辩证关系

“神而化之,使民宜之”揭示了变革的终极目标——不是为变而变,而是通过制度创新实现“宜民”。孔颖达《周易正义》释“神而化之”为“圣人能用神道化物”,强调变革需顺应自然规律与人文需求的统一。如尧设“谏鼓”“谤木”,将原始民主传统制度化;舜推行“五典”“五刑”,以礼法协调人伦关系,均是在尊重社会惯性的基础上“因其宜而利导之”,体现了《周易》“变易”与“不易”的辩证思维。

二、历代注疏:变易哲学的诠释谱系

《系辞传》此章作为《周易》“变易”思想的集中表述,历代注家从不同学术脉络展开诠释,形成多层次的阐释体系。

(一)汉代象数派:宇宙论视角的变易观

汉儒以阴阳五行释《易》,将“变易”纳入宇宙生成论框架。郑玄注“穷则变”曰:“阴阳相激,屈伸相感,故穷则变也”,认为变革源于阴阳二气的矛盾运动。虞翻以卦变说解“通其变”,提出“乾坤生六子,复姤生十二辟卦”的变易模型,将制度变革视为天道运行在人文领域的投射。这种诠释虽带有神秘主义色彩,却为变革找到了宇宙论依据,强化了“变易”的必然性。

(二)魏晋玄学派:本体论层面的哲学提升

王弼以“贵无”思想重构《易》学,在《周易注》中提出“变者,何也?情伪之所为也”,将变革归因于社会关系的复杂性。他强调“变”需以“道”为本体,即“变而通之以尽利,非天下之至变,其孰能与于此”,认为真正的变革应把握“无中生有”的本体论智慧。这一诠释将《周易》的实践智慧提升至形而上学高度,影响了郭象“独化论”的变革观。

(三)宋明理学派:伦理化的变易逻辑

朱熹《周易本义》将“穷变通久”与儒家道统结合,提出“变者,化之渐;化者,变之成”,强调变革是“理”的展开过程。他以“三纲五常”为“不易之理”,认为制度变革需在伦理框架内进行,如“黄帝尧舜氏作,所以通前王之道”,变革的目的是更好地践行天理。王夫之《周易外传》则进一步提出“变以贞常”,主张在动态变革中保持道的永恒性,体现了辩证思维的深化。

(四)近现代诠释:进化论与唯物论的介入

近代以来,严复以进化论解读“穷变通久”,称“此天演家所谓天择物竞也”,赋予变革以现代进步史观的内涵。马克思主义学者则从唯物史观出发,将“通其变”视为生产力与生产关系矛盾运动的结果,如郭沫若《中国古代社会研究》将神农到尧舜的变革诠释为从氏族社会向文明国家的过渡,凸显了物质生产在变革中的基础作用。这些诠释拓展了传统变易哲学的现代性维度。

三、文明启示:变易之道的现代性转化

《系辞传》的变易哲学不仅是历史智慧的结晶,更为现代社会提供了深刻的方法论启示。在全球化与科技革命交织的今天,重读“穷变通久”之道,可从以下维度展开思考:

(一)变革的适应性:在传统与现代之间

“通其变”的核心在于把握“时中”——既非泥古不化,亦非全盘否定传统。如当代中国的文化复兴,不是简单复归汉服礼仪,而是通过创造性转化,使“垂衣裳”所代表的礼仪精神与现代文明相融合。这与王弼“寄言出意”的诠释方法相通,即超越具体形制,传承文化精神内核。

(二)变革的渐进性:“神而化之”的治理艺术

“使民宜之”强调变革需遵循社会心理的接受度。黄炎培“窑洞对”提出的“周期率”问题,本质上是变革节奏的把控问题。古今中外的改革实践表明,急功近利的“休克疗法”往往引发震荡,而如“垂衣裳”般潜移默化的制度创新(如中国改革开放的渐进式路径),更易实现“变”与“稳”的平衡。这印证了孔颖达“变而通之,使民各得其宜”的治理智慧。

(三)变革的伦理基础:“自天佑之”的现代诠释

“自天佑之”的深层逻辑,是强调变革需符合天道人伦。在科技伦理领域,基因编辑、人工智能等技术的应用,必须以“宜民”为价值尺度,避免陷入“技术万能论”的陷阱。这与张载“民胞物与”的思想相呼应,要求变革始终以人类整体福祉为终极目标,体现“变易”与“太和”的统一。

(四)文明互鉴中的变易智慧

在文明冲突加剧的当下,“通其变”思想为多元文化对话提供了方法论启示。费孝通“各美其美,美美与共”的理念,暗合“变而通之”的哲学精髓——不同文明在保持自身特质的同时,通过交流互鉴实现“通”与“久”。如中国“一带一路”倡议,并非输出单一模式,而是通过基础设施联通与文化交流,构建“和而不同”的人类命运共同体。

四、结语:在变易中追寻永恒

从神农耒耜到数字文明,《周易》的变易哲学始终照亮着人类文明的演进之路。它提醒我们:真正的变革不是对传统的断裂,而是如河流般在传承中奔涌向前——既保持源头活水的清澈,又在新的河道中激荡出新的风景。在这个“百年未有之大变局”中,重温“穷变通久”的智慧,或许能让我们在技术狂飙与价值迷茫中,找到那个“变”与“不变”的平衡点,让文明在动态调适中走向更深远的未来。

这种基于历史纵深与哲学思辨的变易之道,既是对上古圣王智慧的传承,更是对现代性困境的应答。它告诉我们:文明的真正生命力,在于永远保持“通其变”的自觉与“使民宜之”的温度,在变易中守护那些超越时代的永恒价值。

评论列表