1913年二次革命失败后,黄兴为何拒绝加入孙中山重组的中华革命党?他竟悄然去了美国。

对这事你可能会好奇:这可是和孙中山并肩作战十年的“黄克强”啊!从华兴会到同盟会,从黄花岗起义到武昌城头的枪声,他们俩曾是革命党里最牢不可破的“双子星”,连章太炎都喊“无公乃无民国”,怎么会在二次革命失败后,一个要重组政党搞“绝对服从”,一个却宁愿远走美国也不肯妥协?今天咱们就把这事的来龙去脉说透,看看这对革命兄弟的分歧里,藏着多少不为人知的理想与挣扎。今天咱就来把这事聊透。

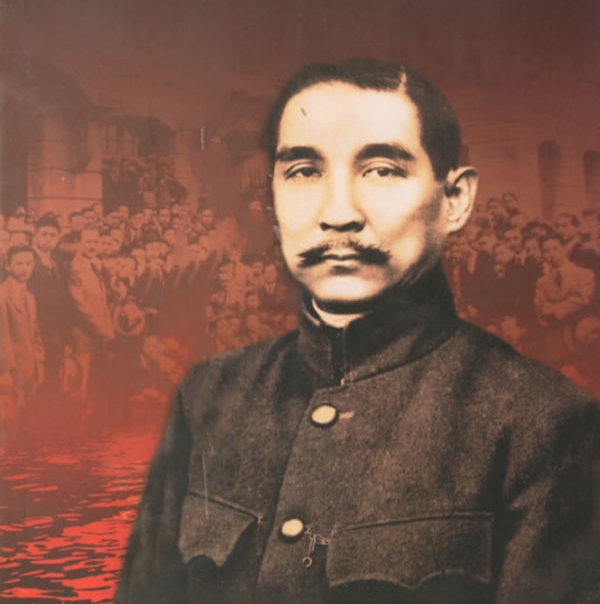

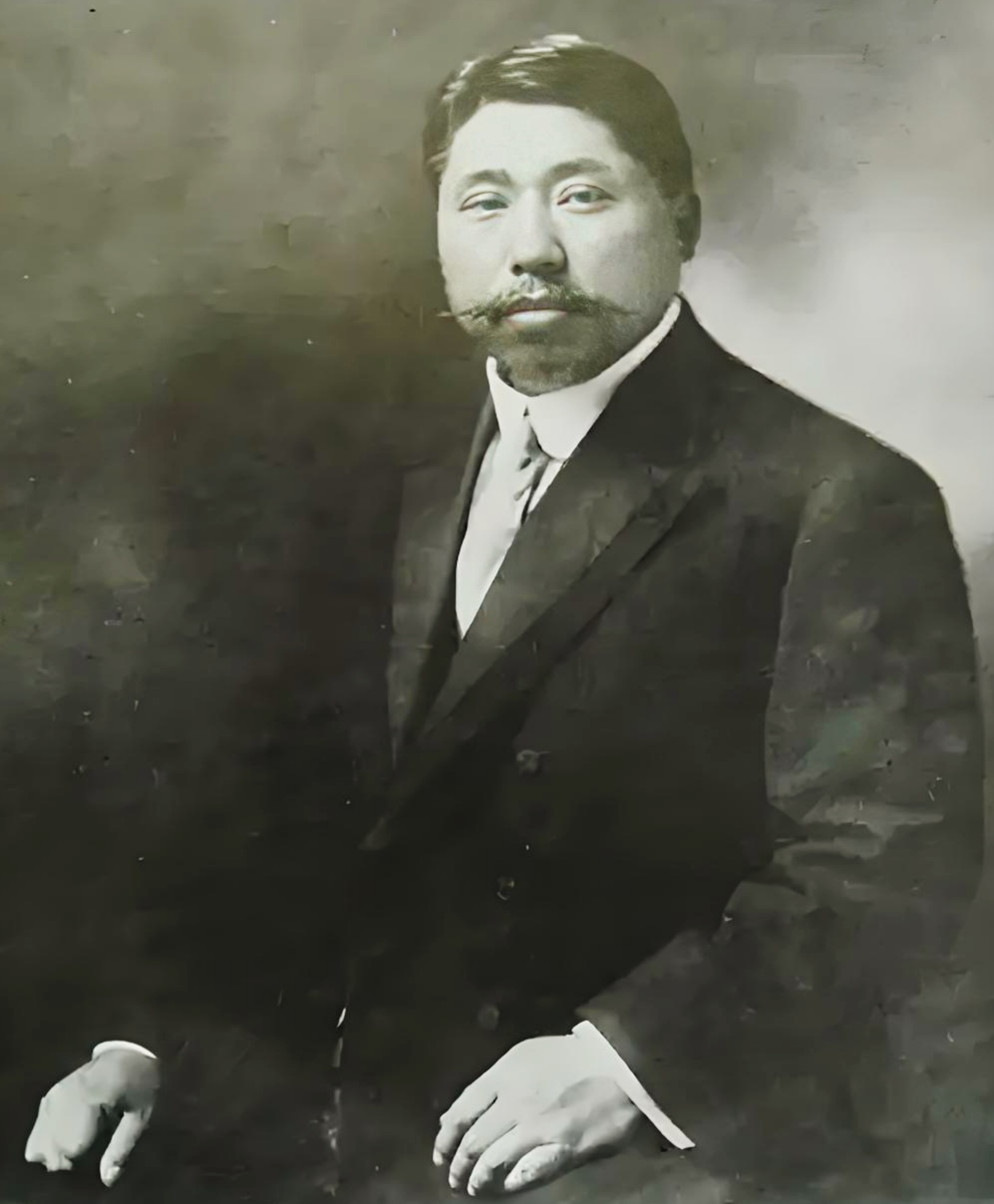

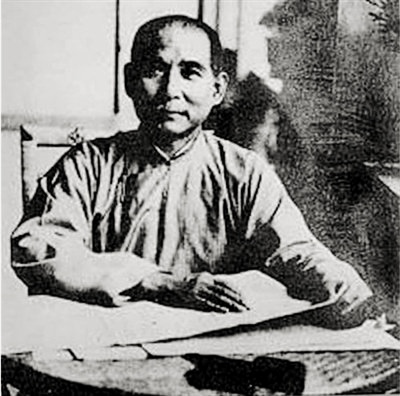

一、先说说“孙黄”:不是亲兄弟,却比亲兄弟还铁凡是了解辛亥革命历史的人,都知道“孙黄”这两个字是绑在一起的——孙中山是“理想家”,负责定方向、喊口号;黄兴是“实干家”,负责带队伍、打硬仗。他们俩的交情,不是靠嘴说的,是在枪林弹雨里闯出来的。

咱们先回到1905年的东京。那时候黄兴刚因为策划长沙起义失败,逃到日本没多久,手里还攥着华兴会的家底。有人给他牵线,说有个叫孙中山的人,也在搞革命,理念跟他特别合。两人约在赤坂区的黑龙会会所见面,一聊就聊了整整一夜。孙中山说“要搞就搞全国性的革命党,不能再搞地方小团体”,黄兴一听就拍了桌子:“孙先生这话说到我心坎里了!我华兴会的人,全听您的!”

后来同盟会成立,选总理的时候,有人提名黄兴,他却摆着手往后退:“我黄兴只会打仗,论眼界、论号召力,孙先生才是最合适的。”最后他当了庶务,相当于同盟会的“二把手”,孙中山不在的时候,全靠他撑着。你想想,那时候的革命党就是个松散的组织,谁都有自己的小算盘,可只要黄兴说“听孙先生的”,没人敢炸毛——两次“倒孙风潮”,都是黄兴站出来拍胸脯:“孙先生要是走了,我也走!”才把革命阵营稳住。

而且黄兴对孙中山,是真的“舍命相护”。1907年镇南关起义,孙中山第一次亲临前线,黄兴早就带着人在炮台上守了三天三夜。看到孙中山来,黄兴把仅有的一碗饭推过去:“孙先生您吃,这里有我呢!”后来起义失利,黄兴带着残兵突围,自己断后,差点被清军抓住。还有黄花岗起义,黄兴是敢死队队长,右手被流弹打穿了指头,鲜血直流,他却咬着牙喊:“跟我冲!”直到起义失败,他躲在暗格里,还在惦记着“孙先生知道消息了会不会着急”。

所以说,在二次革命之前,孙黄之间根本不是“领导与下属”的关系,是“战友加兄弟”的情谊。黄兴常说:“逸仙(孙中山字)的理想,就是我的理想。”可谁能想到,一场惨败,会让这对好兄弟的分歧,摆到了台面上。

二、二次革命:一场惨败,让“孙黄”第一次吵到脸红1913年3月20日,上海火车站一声枪响,宋教仁倒在了血泊里。消息传到南京,黄兴当时就哭了——宋教仁是他的老乡,也是同盟会里最懂法律的人,他们本来想着“议会政治”能让中国走上正轨,可袁世凯这一枪,彻底打碎了这个梦。

当天晚上,孙中山从日本赶回上海,一见到黄兴就拍了桌子:“钝初(宋教仁字)的血不能白流!我们必须马上起兵讨袁!”可黄兴却皱着眉摇了头:“逸仙,不是我不想打,可咱们手里有多少兵?你数数——江西的李烈钧,手里就一个师;江苏的军队,一半被袁世凯收买了;广东的陈炯明,还在观望。硬拼的话,不是让同志白白送死吗?”

这是孙黄第一次在重大决策上吵得脸红脖子粗。孙中山说:“你就是太保守!当初武昌起义,咱们手里也没多少兵,不照样成功了?”黄兴反驳:“那时候是民心向着革命,现在袁世凯刚当大总统,手里有北洋军,还有外国银行的借款,咱们没准备好啊!”他主张“先通过法律途径弹劾袁世凯,等准备充分了再动手”,可孙中山觉得“法律没用,袁世凯就是个流氓,只能用枪杆子说话”。

后来的事,大家都知道了——袁世凯没给他们“准备”的时间,先下手罢免了江西、江苏、安徽三个国民党都督,还派北洋军南下。这时候黄兴没办法了,只能硬着头皮扛起“江苏讨袁军总司令”的大旗,在南京督战。可就像他当初担心的那样,各省军队一盘散沙,有的按兵不动,有的临阵倒戈,才打了一个月,二次革命就败了。

黄兴是最后一个离开南京的。那天晚上,他站在江边,看着对岸的火光,右手的旧伤又开始疼——那是黄花岗起义留下的疤。他心里又悔又恨:要是当初听孙中山的,早点准备,会不会不一样?可要是真的早动手,是不是会死更多人?这种矛盾,像刀子一样扎在他心里。他不知道的是,这场惨败,不仅让革命党元气大伤,也让他和孙中山的关系,走到了一个十字路口。

三、中华革命党:“按指模”的要求,成了孙黄之间的一道坎

三、中华革命党:“按指模”的要求,成了孙黄之间的一道坎二次革命失败后,孙中山和黄兴都逃到了日本东京。那时候的东京,挤满了逃难的革命党人,大家都垂头丧气的,有人甚至说“革命没希望了”。孙中山看着这场景,心里急得冒火,他觉得二次革命之所以失败,就是因为“革命党太散了,没有一个说一不二的核心”。

所以他提出:要重组政党,就叫“中华革命党”,而且入党的人,必须宣誓“附从孙先生再举革命”,还要按指模——就像会党那样,用“人身依附”的方式,保证绝对服从。

当孙中山把这个想法告诉黄兴的时候,黄兴一下子就愣了。他以为孙中山只是想加强纪律,没想到会提“附从”和“按指模”。他握着孙中山的手说:“逸仙,你是不是急糊涂了?咱们当初闹革命,就是为了推翻满清的专制,现在怎么能自己搞‘个人服从’?革命是全体国民的事,不是一个人的‘家天下’啊!”

孙中山也急了,他说:“克强(黄兴字),我不是要搞专制!你看看现在的革命党,各有各的心思,我不这么做,下次起义还是会败!我是为了革命全局,不是为了我自己!”

“可‘附从’两个字,太伤人了!”黄兴的声音都有点抖,“咱们同盟会成立的时候,说好的‘民主共和’,难道忘了吗?要是党员都成了‘附从’,那跟满清的奴才还有什么区别?还有按指模,那是会党才做的事,咱们革命党人,怎么能学这个?”

不仅黄兴反对,当时很多老同盟会员也觉得不合适。胡汉民劝孙中山“再想想”,汪精卫从中调解,说“能不能把‘附从’改成‘拥护’”,可孙中山态度特别坚决:“要么按我说的来,要么就别入党!革命不能再妥协了!”

黄兴看着孙中山坚定的眼神,心里特别难受。他想起十年前在东京的那个夜晚,孙中山说“咱们要搞民主共和”,他当时热血沸腾;想起武昌起义后,孙中山从国外回来,他亲自去码头迎接,说“您回来就好了”;想起他们一起在镇南关的炮台上聊未来——那时候的他们,眼里都有光,都觉得只要一起努力,就能让中国变好。可现在,怎么就因为一个“入党誓词”,吵到这个地步?

更重要的是,黄兴觉得孙中山的这个做法,违背了他们当初革命的初心。他在给孙中山的信里写:“逸仙吾兄,十年同志,情同手足。然‘附从’之语,实难从命——若革命需以牺牲民主为代价,那我们当初流血又有何意义?若党员需以按指模表忠诚,那我们与专制时代的臣民,又有何不同?”

孙中山收到信后,也很失望。他觉得黄兴“太固执”,不理解他的苦心。他回信说:“克强,你我相交十年,我以为你懂我。现在革命到了生死关头,我必须这么做。如果你不愿意,那我也不勉强。”

两人的谈话陷入了僵局。那几天,黄兴经常一个人坐在屋里,看着桌上的入党誓词发呆。窗外的雨还在下,就像他心里的愁绪,没完没了。他知道,如果他妥协,加入中华革命党,孙中山会很高兴,革命党也能少一次分裂。可他更知道,他不能妥协——他是黄兴,是那个在黄花岗带头冲锋的革命家,是那个主张“民主共和”的理想主义者,他不能违背自己一辈子的信仰。

四、远走美国:不是背叛,是“不想让革命党再内斗”

四、远走美国:不是背叛,是“不想让革命党再内斗”1914年7月,中华革命党在东京成立。成立大会那天,孙中山站在台上讲话,台下坐满了人,可黄兴没去。他躲在自己的寓所里,收拾行李——他决定去美国。

有人问他:“您就这么走了?不怕别人说您跟孙先生决裂了吗?”黄兴苦笑了一下,说:“我走,不是跟孙先生决裂,是不想让党内因为我们俩的分歧再内斗。袁世凯还在当大总统,还在欺负老百姓,我们要是自己先吵起来,革命就真的没希望了。”

他离开东京的前一天,去见了孙中山最后一面。两人没再提中华革命党的事,就像平时一样,聊起了当年的起义。孙中山说:“克强,你在美国多保重,要是有需要,随时给我写信。”黄兴点了点头,说:“逸仙,你也要多注意身体,革命的事,还得靠你。”临走的时候,黄兴给孙中山鞠了一躬,转身就走了——他没回头,因为他怕一回头,就忍不住哭出来。

我敢说,黄兴离开日本的时候,心里比谁都疼。他不是不爱革命,不是不爱孙中山,而是他太爱革命了,太珍惜他们之间的情谊了,所以才选择“退一步”——他不想因为自己的坚持,让革命党分裂,让袁世凯看笑话。

到了美国之后,黄兴也没闲着。他跑遍了旧金山、纽约、芝加哥的华侨社区,用一口湖南话演讲:“乡亲们,袁世凯是个大骗子,他想当皇帝,咱们不能让他得逞!革命还没成功,咱们得接着干!”他还发起了“抵制袁世凯借款”运动,让外国银行不敢给袁世凯借钱——这其实是在帮孙中山的中华革命党减轻压力。

有人对他说:“您不是中华革命党的人,为什么还帮着做事?”黄兴笑着说:“革命不是为了某个政党,是为了中国。只要是反袁的事,我就干。而且我始终相信,孙先生是革命的领袖,我跟他,只是方法不一样,目标是一样的。”

他在美国的时候,还经常给孙中山写信,告诉他人在美国的情况,还有华侨的捐款数额。孙中山也会回信,跟他聊国内的革命形势。虽然没在一个阵营,但他们的心里,还惦记着对方,还惦记着共同的理想。

五、真相:不是“谁对谁错”,是“革命路径的选择”看到这里,你可能会明白:黄兴不加入中华革命党,不是因为他“反对孙中山”,更不是因为他“怕了”,而是因为他坚守着自己的“革命底线”——他可以接受纪律,可以接受领导,但不能接受“个人依附”,不能接受违背民主的做法。

进一步理解的话,孙黄之间的分歧,其实是“革命路径”的选择问题:孙中山是“理想先行”,他觉得为了实现“民主共和”的大目标,可以暂时用“集权”的手段,先把革命党拧成一股绳,等革命成功了,再搞民主;而黄兴是“原则先行”,他觉得“民主共和”不是“未来的目标”,是“现在就要坚守的原则”,哪怕革命慢一点,也不能用“专制的手段”去追求“民主的目标”——因为那样的话,就算革命成功了,也会离初心越来越远。

换句话说,孙中山想的是“先解决‘能不能成’的问题”,黄兴想的是“先解决‘对不对’的问题”。他们都没错,都是为了革命,只是站的角度不一样。孙中山看到的是“革命的紧迫性”,黄兴看到的是“革命的纯洁性”;孙中山怕的是“革命失败”,黄兴怕的是“革命变味”。

这种分歧,不是个人恩怨,是两个理想主义者在乱世里的无奈选择。就像黄兴在给朋友的信里写的:“我与孙先生,犹如同舟共济的人,只是遇到了岔路,他选了左边,我选了右边,但我们的目的地,都是‘共和中国’。”

结语:1916年6月,袁世凯死了。黄兴听到消息后,立刻从美国赶回中国。他回到上海的第一件事,就是去见孙中山。两人一见面,就紧紧抱在了一起,就像当年在东京一样。孙中山说:“克强,你回来了,太好了!以后咱们还一起干!”黄兴点了点头,眼里含着泪说:“好,一起干!”

可惜的是,这对革命兄弟没能再并肩作战多久。1916年10月31日,黄兴因为胃出血,在上海病逝,年仅42岁。孙中山得知消息后,当场就哭了,他给黄兴写了一副挽联:“常恨随陆无武,绛灌无文,纵九等论交到古人,此才不易;试问夷惠谁贤,彭殇谁寿,只十载同盟有今日,后死何堪。”

现在回头看这段历史,我们很难说“孙中山对”还是“黄兴对”。孙中山的“集权”,让革命党有了更强的战斗力,为后来的护国战争、护法战争打下了基础;黄兴的“坚守”,让革命党没有丢掉“民主共和”的初心,提醒着后来人“革命不是为了权力,是为了国民”。

或许,这就是历史的魅力——它不是非黑即白的,而是藏着一个个鲜活的人,藏着他们的理想、挣扎和选择。看到这里,你可能会有自己的想法:如果当时黄兴妥协了,加入了中华革命党,后来的革命会不一样吗?或者说,你觉得黄兴的“不服从”,是固执还是坚守初心?评论区说说你的看法——毕竟,这段历史里的每一个选择,都藏着革命者最真实的热血与温柔。