之前分享过《大佛普拉斯》,今天说个别的。

一部电影,两种色彩,当佛像里藏着一具尸体,我们看到什么

人到中年,总会有一种感觉,仿佛人生曾经答应过我们一些事,但始终没有兑现。

年轻时的梦想和豪言壮语,在日复一日的奔波中被磨损、被遗忘,最后变成饭桌上的几句自嘲。

黄信尧就能够准确地抓住这种情绪。

他的电影有一种魔力,不制造奇观,也不提供慰藉,只是用一种近乎唠叨的口吻,把生活的内裤扒下来,完了抖一抖,让你看清掸落的灰尘和上面的破洞,然后告诉你,这就是人生。

故而,他所绘制的台湾社会现实多是现代化进程中许多人共同面临的疏离与焦虑的缩影。

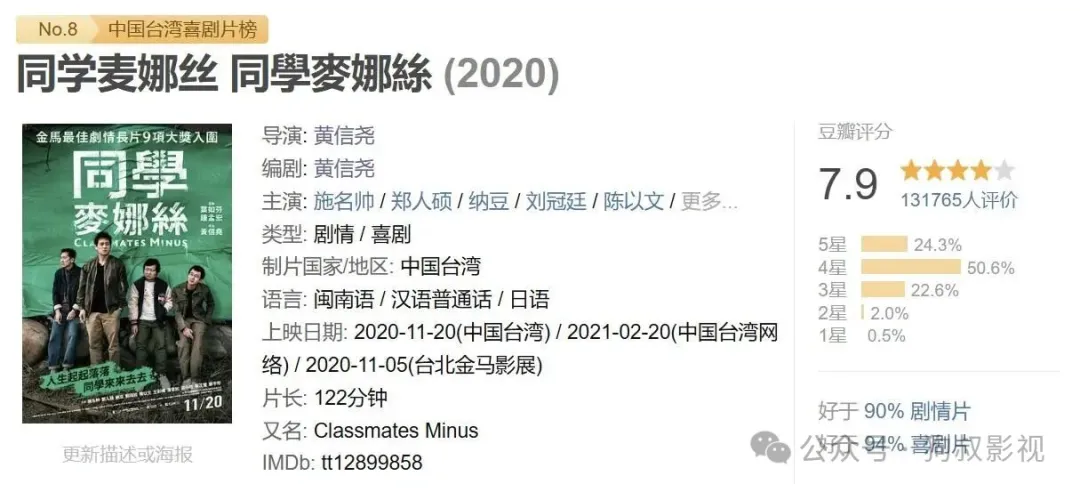

然后呢,在这种情绪的感染下,继《大佛普拉斯》之后,黄信尧搞出了《同学麦娜丝》。

《同学麦娜丝》不再满足于黑白影像里的窥探,而是将镜头直接怼到四个中年男人的脸上,用彩色的画面呈现他们各自的生活。

这四个高中时代一起打牌吹牛的小伙伴,如今人到中年,生活也熬成了一团解不开的乱麻,全是一地鸡毛的日常。

在这些日常里,藏着最深的绝望和最微弱的光,以及黄信尧在「喋喋不休」中所维持的客观感和疏离性。

普拉斯是加,麦娜丝是减。

01.讲述中年危机的电影作品,数不胜数,对此黄信尧怎么出牌?

《同学麦娜丝》围绕4个同学展开,他们的故事共同指向一个核心表达,中年世界下的价值断裂。

添仔、电风、罐头、闭结,4个人年轻时的理想、激情和纯粹,多年以后在现实的研磨下,纷纷断裂、崩塌。不仅是他们个人选择的失败,也是现代社会许诺的美好生活蓝图在个体上的破产。

#铭添

看过电影后你就晓得电影里有个很好的谐音梗。

可惜他姓吴。

吴铭添,听这名字,唉,算了,还是称呼他添仔吧。

添仔是最先一个学会社会规则并试图利用规则的人。

他怀揣一个导演梦,却把大部分精力用在了钻营和表演上。其人生是一场持续不断的演出,从拍广告到投身政治选举,始终在扮演一个「成功人士」的角色。

他以为这样子就能拿到通往上流社会的门票。

添仔的悲剧在于,他演得太久,连自己都忘了最初的模样。导演梦究竟是真实的艺术追求,还是从一开始就只是他用以包装自己、获取社会资本的标签。

尽管电影没有明说,但他的行为给出了答案。

当他把镜头对准自己,拍摄竞选广告时,也彻底完成了从创作者到商品的转变。他的艺术品格最终沦为了某种龌龊,同学的葬礼也能被他当作拉票的秀场。他代表了那种为了融入主流价值而主动放弃自我的人,最终在追逐成功的路上,彻底迷失。

#典锋

陈典锋,简称电风。

他就是我们大多数人的影子。勤恳工作,想过上一种被社会认可的安稳日子。人生目标清晰而卑微,却被现实的重压挤压得喘不过气。

办公室政治的倾轧,买不起一个车位的窘迫,来自女朋友的压力,每一件都像是压在他身上的稻草。

他不像添仔那样善于钻营,也不像罐头那样沉溺幻想,他只是一个想靠本分努力换取安宁的普通人。

然而,现实告诉他,仅仅是普通地活着,就需要耗尽全部力气。他所经历的,正是现代性的内在悲剧,个人愿望与严酷社会经济现实之间的永恒冲突。

那次奋不顾身的跳湖,不是为了寻死,而是一次缺氧者的猛烈呼吸,是用身体的瞬间失控来对抗生活的漫长失控。

那一刻,冰冷的湖水或许比温吞的办公室更真实。他的经济焦虑最终演变成了精神困顿,他的挣扎,是对现代社会中产阶级困境的精准素描。

#林冠陶

别名罐头,一个活在幻想里的胖子。

他在户政事务所上班,工作是处理别人的身份与关系,每天面对出生、死亡、结婚、离婚的档案,这些是构成人生的基本事件,但他自己的生活却是一片空白。

他在现实中找不到位置,于是将所有情感寄托于虚幻。

他痴情于高中时期的女神麦娜丝,是对抗孤独和无意义生活的唯一武器。

这种依赖本身就是一种现代病,当虚拟的慰藉成为现实的替代品,人便失去了直面现实的勇气。当他鼓起勇气去寻找,却发现女神早已堕入风尘。失去了距离,也失去了幻想的美妙。

罐头的生理压抑最终导致了心理崩溃,他的故事是关于现代人的孤独寓言。

搞笑的是罐头曾经做了个梦,加藤鹰乱入。

更搞笑的是这哥俩居然开启神奇对话,金手指传功,比逍遥子给虚竹传功还玄乎。

#闭结

当然也是绰号,人家叫李宏昌。

纵观这部电影,真正的重心,其实不在于之前三个喧闹的失败者,而在于最沉默的他。

他有口吃,说话很慢,慢到那哥仨总是不耐烦地抢过他的话头。

于群体中,他早已成为习惯倾听却几乎从未被完整倾听过的人。他善良、孝顺,照顾生病的奶奶,靠做纸扎为生。他的工作是为亡者服务,仿佛生来就游离在生者的世界之外。

在所有人都为房子、金钱、女人等外化价值焦虑时,闭结在郊外的仓库里,为自己糊了一个巨大而精致的纸房子。

这纸房子,是他内心精神世界的完整投射和梦想空间。

这个过程中,不仅只有封闭,也有一些光亮和幸福透了进来。闭结遇到了能耐心听懂他每一个字的女人阿月,这份纯粹的懂得,治愈了他的口吃。

爱,在这里不是荷尔蒙的冲动,而是一种被听见的确认。

他终于可以流畅地表达自己,可以为朋友的选举大声呐喊,仿佛第一次真正地融入了这个世界。

可就在这时,命运打碎了一切。

在加油站明亮的灯光下,闭结死于一场荒诞的误杀。监控摄像里的观察、新闻播报轻描淡写地称之为认错了仇家,一个人的生命,就是这么草率。

闭结的死,刺向了那三个自怨自艾的朋友。这份死亡让添仔的野心、电风的焦虑、罐头的失恋,都显得那么矫情和自私。

他的悲剧不在于死亡本身,而在于他的生命是如此轻易地被忽视、被代言、被抹去。从一个生活的失语者,到短暂的复声者,最终变成了彻底的失控者与被消声者。

死亡过程被处理得异常平静和迅速,没有挣扎,没有特写,这种冷静的呈现方式反而放大了悲剧的荒诞与冷酷。

不该死的死了,该死的没有死。

02.看多了黄信尧,就发现他的典型风格。

他像一个坐在街角抽烟的大叔,用一种带着黑色幽默的旁白,跟你聊着那些人和事。

在《大佛普拉斯》里,他躲在屏幕后,和我们一起窥视底层人的挣扎和权贵者的荒淫。

那是一种抽离的、冷峻的观察。黑白的世界里,贫穷和富有是绝对的对立,善恶的轮廓也因此显得格外分明。

到了《同学麦娜丝》,黄信尧不再满足于旁观。他从黑白回到了彩色,许是意识到生活的荒诞本就五彩斑斓,不是被抽离的艺术,是我们浸泡其中的日常。

这种转变并非简单的技术升级,可谓一次深刻的观念进化。

如果说黑白是寓言,那么彩色就是生活本身。政治选举的旗帜、广告里色调、纸屋的斑斓,这些颜色交织在一起,构成了生活的复杂与矛盾,将我们直接拉入混乱、肮脏却又充满生机的世界。

同时,他的旁白也变了,他会直接和电风对话,像一个无奈的老朋友,叹息着彼此的困境。

这种介入在影片结尾达到了顶峰。在闭结的葬礼上,当添仔麻木地将这场悲剧变成自己的政治秀,高喊着虚伪的口号时,导演黄信尧本人冲进了画面,狠狠地揍了添仔。

这一通乱揍,是全片的高光时刻,彻底打破了电影与现实的「第四面墙」,是导演积压已久的愤怒和悲悯的瞬间爆发。这个时候,黄信尧不再是那个讲故事的导演,他成了故事的一部分,用最直接的身体语言,宣告无法再对这种无情的荒诞保持客观。

而这一脚,也踹的是虚伪的添仔,以及踹醒每一个现实中日渐麻木的我们,也让《同学麦娜丝》超越了《大佛普拉斯》的冷眼旁观,注入了一种滚烫的、属于人的温度。

03.我们花很多时间找寻人生的答案,但说不定答案本身就是一片混沌。人生本就是一派胡言,这或许是黄信尧对世界的终极看法。

《同学麦娜丝》处处弥漫着荒诞感。神父可以是按摩院经理,也可以是接引亡魂的人,上帝的使者也要在人间讨生活。努力不一定有回报,善良也可能不得善终。

世界就是一个巨大的、不好笑的笑话,我们身处其中,时常感到无力和迷惘。

这种荒诞并非刻意为之的戏剧效果,而是对存在主义经验的真实反映,现代生活中意义的丧失,让每个人的存在都显得偶然与脆弱。

在这片混沌和荒诞之中,黄信尧还是留下了一点光,来自闭结的纸房子。

这束光,来自阿月能听懂闭结的温柔,也来自导演最后充满人情味的该出手时就出手。

这些微弱的、看似无用的浪漫,正是人在面对无意义的世界时,所能做出的最高贵的反抗。它们无法改变现实的残酷,却足以证明,即使在最深的黑暗里,人性的尊严和温情依然存在。

电影的英文名是“Classmates Minus”,同学「减」。

减法是电影的内核。一个同学的离去,才让剩下的人开始真正思考,自己到底失去了什么。

生活终将继续,添仔们依然会在欲望的泥潭里打滚,电风们也还是要回到格子间里继续被压榨。但闭结的死,像一颗钉子,永远地钉在了心里,留下了一个空位,迫使我们去审视这个空位周围的一切。

这个「减法」所减去的,不只是一个叫闭结的人,还减去了青春的滤镜,对世界公平的幻想,以及对努力必然有回报的轻信。

每一次生活的重击,都是一次减法,削去我们身上那些不切实际的棱角和天真。

最终,我们可能会变得像添仔一样世故,像电风一样疲惫,或者像罐头一样退缩。

可即便如此,还是可以尝试去听见自己内心来自闭结的声音,那个在追逐中被遗忘、被压抑的自我。

我们每个人,在人生的旅途中,会不断地做着减法,直到最后。