一、突破历史纪录的“水漫草原”

2025年7月,内蒙古经历了罕见的持续性暴雨天气。一是鄂尔多斯市乌审旗单日降雨量达267.7毫米,二是通辽市库伦旗1小时雨量突破106.6毫米,三是呼和浩特市红山口3日累计降雨量达355.9毫米,上述地区均刷新历史极值。

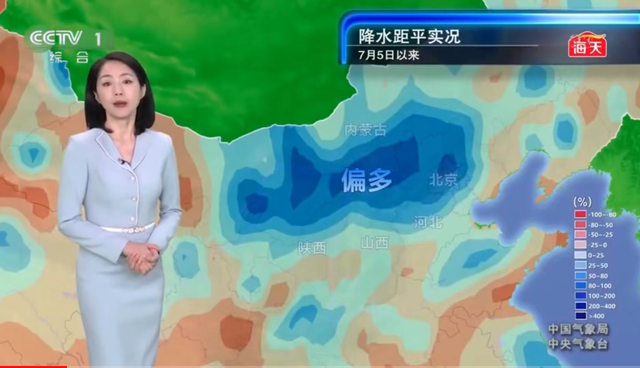

今年的雨季于7月5日开启,较常年偏早13天。截至目前,根据12个盟市的2322个气象站点给出的数据:全区迎来强降雨天气过程14次,平均降水量251.2毫米,较去年同期偏多41.8毫米,较常年同期偏多73.4毫米,达1961年以来历史第二高位。

二、三大气候系统的“联合作业”

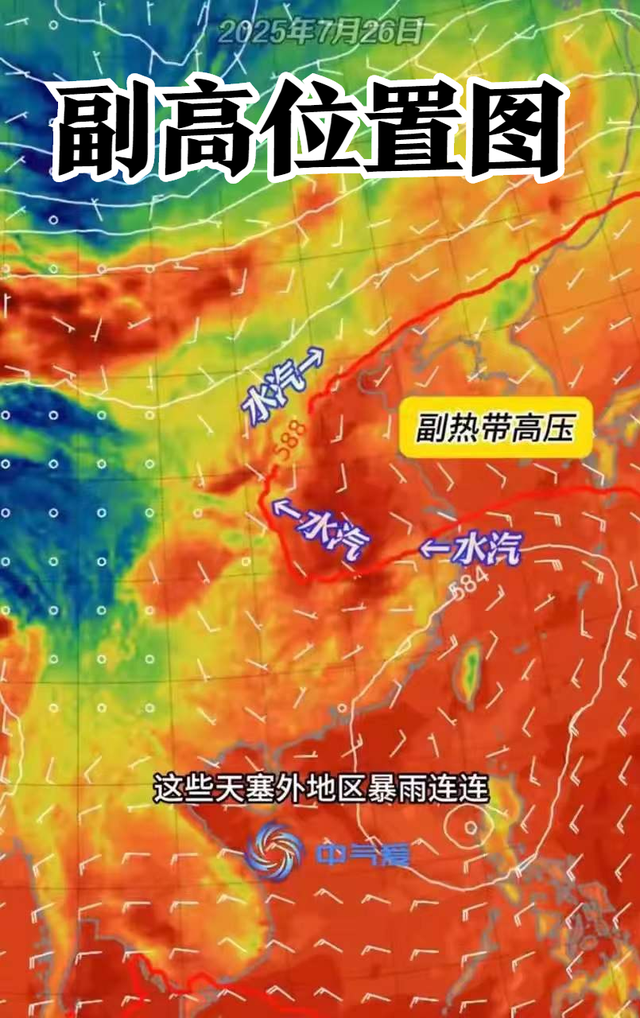

1.副热带高压异常稳定

今年的副热带高气压带(以下简称“副高”)异常肥大且位置偏北,高压脊线长期稳定在北纬35°附近,其西北侧形成顺时针水汽输送带,将东海暖湿气流持续泵向华北及内蒙古南部。

与常年同期相比,副高位置“少动”,长时间停留在华北、关中一带为暴雨提供了稳定的能量和水汽条件,导致降雨持续时间超长。

2.冷暖交锋产生对流“催化剂”

一是西风带冷涡活动频繁,冷空气沿副高边缘侵入内蒙古中南部。二是夏季风输送充沛水汽,且暖气团大气层结不稳定。二者在内蒙古上空剧烈交汇,触发强对流系统,形成“列车效应”(反复生成的强对流云团经过同一区域)。

3.地形抬升导致降雨加倍

内蒙古高原东部的大兴安岭及南部的阴山山脉、鄂尔多斯高原促使暖湿气流被迫抬升,水汽遇冷凝结导致降雨集中。地形增幅使鄂尔多斯、呼和浩特等山前地带成为暴雨核心区。

三、全球变暖下的“北涝”新格局

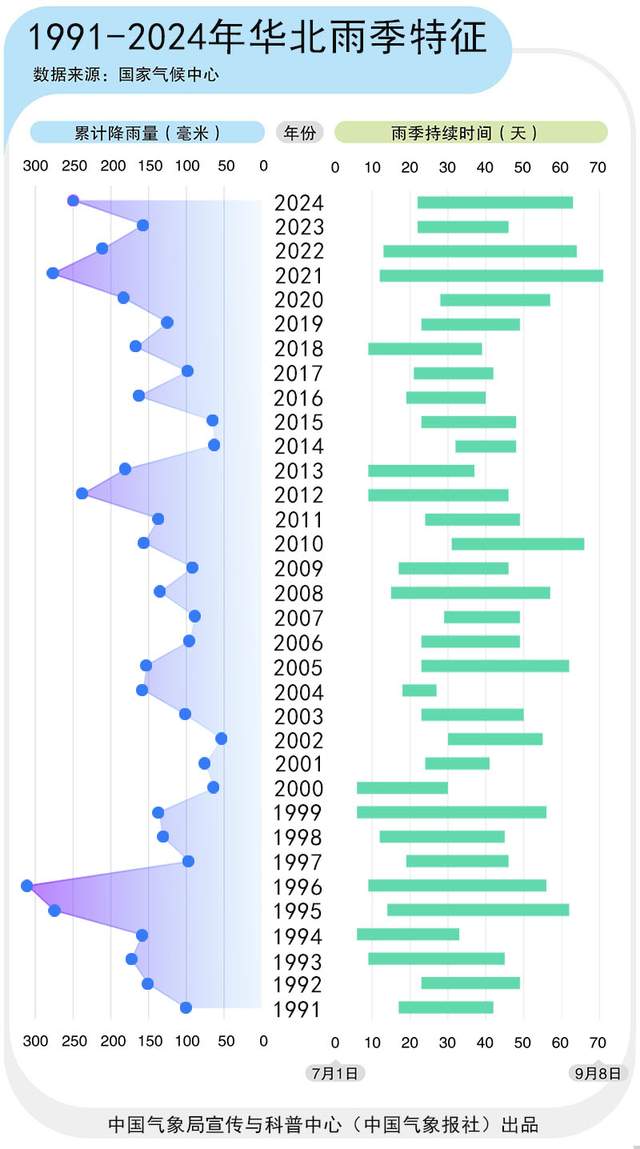

1.华北雨季的长期变化趋势

1991–2024年数据显示,华北雨季降水量在2000年后短暂减少,但在2020年后再度显著增加,降水量呈波动上升趋势。近五年华北雨季开始日期平均提前1周,2025年偏早13天达历史峰值,反映出华北雨季提前已是常态化。

2.海温异常与大气效应

2024–2025年厄尔尼诺事件虽处衰减阶段,但其残留效应仍导致西太平洋副高强度偏强、位置偏西,有助于推动太平洋水汽北输内陆。近些年西北太平洋台风活跃频繁(年生成24–26个,登陆7–9个),台风外围环流与副高结合,进一步强化向华北的水汽输送。

2025年内蒙古的多雨天气是异常的大气环流在全球气候变暖背景下“导演”的一出极端天气事件。它再次提醒我们,在“北涝南旱”新格局下,传统干旱区的防汛短板暴露无遗。未来需跳出“灾害应对”的被动模式,将暴雨风险纳入城市设计、生态修复与农牧业生产中,方能在变幻的气候中守护家园的生机。