《南市民间记忆》出版在即,作为编者想再说几句话。这是一部关于南市的口述历史,通过原住居民的生动讲述,重点再现了中华人民共和国成立以来,南市街区的城市风貌、社会变迁、人情世态和民间习俗。

《南市民间记忆》,王振良、张翔、李弢编,天津古籍出版社2025年6月版。

一

提起南市这个地方,天津人的心情终归有些复杂。有的认为南市“好”,是文化艺术的重要承载地,滋养培育了一众文艺名家,同时它还开放包容,贩夫走卒也能身有所安;有的则认为南市“坏”,所谓三教九流无奇不有,是藏污纳垢的杂巴地儿,充满坑蒙拐骗,黄赌毒黑……

无论褒扬还是贬抑,都能举出大量案例,由此可见南市的确“复杂”。

南市早年乃天津老城东南的开洼地,遍布坑塘芦苇,荒凉一片。19世纪末,外国租界逼近东南城角,日本单方面将其划作预备租界,各种势力乘机插手其间,但谁都无法实行有效管辖,这里遂变作“三不管”。

于是,这块位于老城和租界之间、上边和下边之间的隙地,吸引了五行八作之人前往谋生,日益热闹起来。权贵们自然也闻风而动,争先恐后在此圈地、填坑、修路、建房,至民国初年发展成为多功能的商业区和居住区。

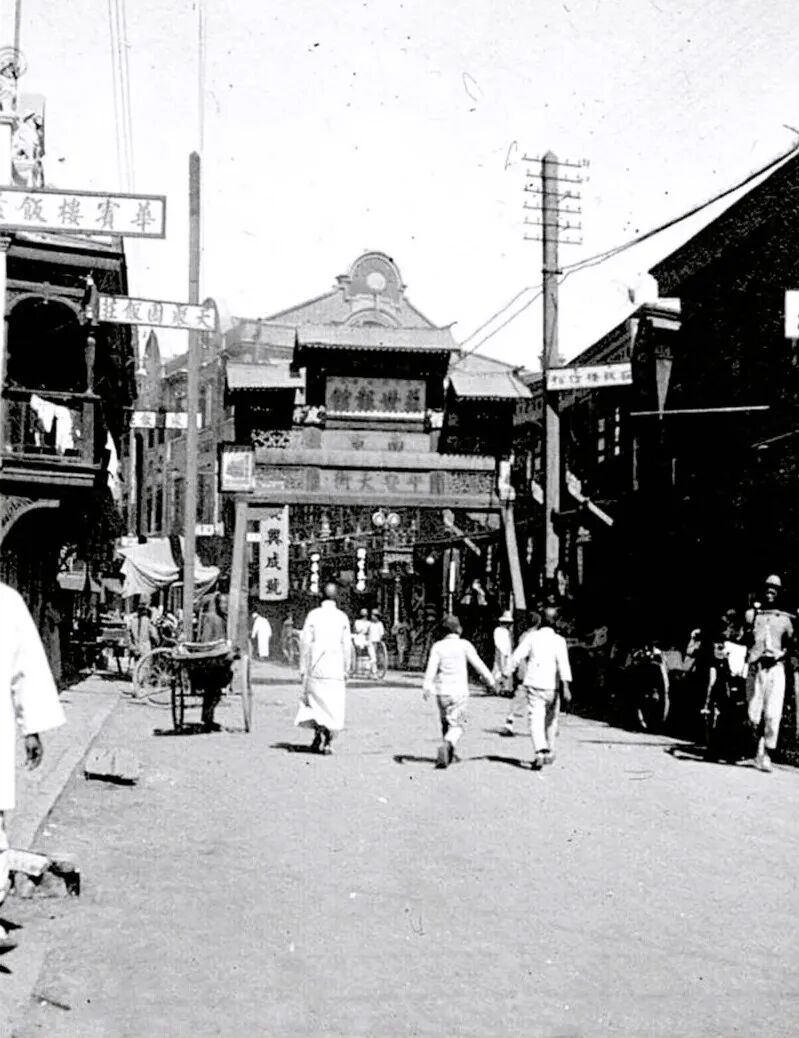

天津南市老照片

除了算命的、说书的、唱曲的、变戏法的、练把式的、卖野药的、演杂技的艺人,餐饮业、旅馆业、娱乐业、服装业、百货业、新闻业等亦应运而生,南市由是被誉为与北京天桥、沈阳北站、济南大明湖、上海城隍庙、南京夫子庙等并称的世俗生活区。

南市作为老城与租界之间的华洋过渡地带,有着独特的城市空间结构。与河北新区相比,南市更多是民间自发形成的商业和居住混合区,而河北新区则是政府规划的近代化试验区。南市在天津城市发展中的民间性和自发性,与官方主导的河北新区形成互补。

南市的复杂源于其开放包容,一种打骨子里渗透出来的开放包容。正是这种包容的存在,奠定了这片街区独特的历史地位。

天津城市文化中的各种对立元素—京与卫、南与北、中与西、雅与俗、文与武、上与下、城与郊,在这里都能找到深邃的印迹。不同阶层、不同地域人群的麇集,使得多元文化在南市碰撞、交流与融合,成为天津最具包容性的城市空间,也熔铸出自具面貌的市井文化。

《南市沧桑》

因灾荒兵燹等涌入城市的平民和贫民,藉此有了衣食之所,有了生存之地。那谁在养着他们呢?显然是有钱阶级—南市诸多高档消费娱乐场所,如饭店、戏园、影院、澡堂、茶庄、布铺、妓院等,都不是普通民众所能问津的(南市当然也有适合普通民众消费的场所)。

在有钱阶级奢侈消费的缝隙之间,普通民众也有了更多生存的机会。我们这里并非对南市作全面的历史评判,只是希望读者能够理解其真实的社会生态。而理解了南市,也就理解了天津。

《天津学》第一辑

二

南市作为天津城市空间百余年来发展的活态标本,既是传统市井文化的集成之地,更是近代中国城市转型的缩影,其独特性体现在三个不同维度交织之中。

一是空间维度。

南市从城南洼变成“三不管”。南市所在的城南洼,早年是天津老城的边缘地带,洼地潦水与稀疏人烟构成自然生态。

庚子事变后,城墙拆除与租界扩张形成挤压效应,南市催生出与众不同的空间形态—17条南北向道路与9条东西向道路构成棋盘式格局,既不同于老城里的传统形制,也有别于租界地的近代规划,形成大杂院套小胡同的迷宫式空间;建筑从传统的四合院,到折中主义的小洋楼,再到现代主义的商业综合体,构成跨越三个世纪的建筑景观;街区功能更是混合式的,20世纪初形成的前店后厂模式,体现了手工业向现代商业之渐进转型。

《天津南市记忆》

二是社会维度。

南市从市井江湖变成现代社区。南市社会结构始终处于动态平衡之中。清末民初是金字塔型—顶层是荣业公司等大地产商,中层是正兴德、老九章等殷实铺户,底层是八大成的工役、“三不管”的艺人、里巷间的车夫、翠柏村的妓女等。这种社会阶层的多元性,1949年后转为普通工人、知识分子、小商小贩的混合社区。

南市三教九流杂处,堪称民间文化的熔炉,一度聚有二十余座戏园,成为天津曲艺和评剧重要传承地。这种文化活力延续至今,食品街的津味非遗展演、智慧社区的儿童成长中心,构成传统与现代的对话。

三是经济维度。

南市从商业和文化飞地变成城市更新的样本、改造的牺牲。南市经济功能历经四次迭代:首先是传统商业中心(1900—1949),作为北大关、东马路商业带的延伸,南市当时百业俱兴。接着是计划经济下的文化飞地(1949—1984),国营百货店与传统老字号并存,五色杂陈但平稳有序。

《天津老南市》

再后是城市更新的样本(1984—2010),1984年食品街的建成,让南市成为天津改革开放的窗口,其仿古建筑与全国最大餐饮综合体之定位,实是文旅融合的先声。最后是城市改造的牺牲(2010年至今),旧南市作为物质空间于2010年荡平,其传统经济样态随之断裂,所承载的市井文化也随之消逝。

南市的价值,不仅在于物质空间和经济样态,更在于其附着的市井文化和集体记忆。从城南洼的自然生态,到“三不管”的江湖传奇,再到智慧社区的现代治理,南市始终是城市精神的重要载体。

如今我们已经觉醒了,更加强调城市“更新”而不是“改造”,但对南市来说似乎为时已晚。虽然老九章绸缎庄和玉清池尚在,可这些历史建筑个体即使盘活,对整个南市文化重塑来说也只是杯水车薪。

《曲苑杂谭:南市艺谈旧闻录》

三

作为天津市民集体记忆的南市已经消失,与之相伴相生的历史文化变得无依无靠。新的南市固然面貌焕新生活静好,但文化断层的修复只能靠时间,新的南市文化积淀尚需假以时日。在这里我想说的是,抢救老南市和建设新南市同样重要,而抢救的核心即历史文化的持续挖掘整理和修复重建。

关于天津南市的图书资料不算太少,我所寓目者就不下十种:李正中和宋安娜《南市文化风情》(2003年),王和平《南市绝唱》(2009年),张建《“老南市”忆往》(2009年),张建《最后的南市》(2009年),侯凯《天津南市地区市井空间及市井文化研究》(2010年),王和平《天津南市记忆》(2013年),和平区南市街道《天津老南市》(2013年),林学奇《南市沧桑》(2014年),王和平《南市的小店铺》(2016年),王文玉《曲苑杂谭:南市艺谈旧闻录》(2022年)。

不过,对于面积逾八平方千米的南市来说,仅仅以这些文字来记录其百年历史文化,确实是显得少之又少。

《南市文化风情》

南市研究或许可以慢慢打磨,但作为研究基础的史料归集,却是迫切而又迫切。1949年前出生的“老南市”,全部已经步入人生晚境,抢救其记忆的时间不多了。

2019年,我利用在天津师范大学新闻传播学院开设新闻写作学课程的便利,组织2017级和2018级新闻学专业学生两次采集南市口述史料,形成40篇30万字的原始文稿。这本《南市民间记忆》就是这两次采集的成果。

本书从访谈策划到最终出版,前后经历整整六载。当时年轻靓丽的莘莘学子,如果未能攻读博士学位,都应该走上工作岗位了。希望这些大学阶段的课业成果,能够化作她们(两个班级女生都占绝对多数)美好的青春记忆!

这本《南市民间记忆》的出版,对我来说也颇具纪念意义。虽然在高校只有七年教龄,但二十年的新闻生涯和社会阅历,让我极其固执地认为:新闻学专业的本科学生,必须实现从理论到实践、从讲堂到社会、从课业到传播的跨越。学生完成课业获取学分,不应该成为其学习之目的,让课业成果具有价值并进入社会传播,完成知识的转化与创造,这才是人才培养的应有之义。

《五大道民间记忆》,王振良、石玉编,天津古今出版社2025年6月版。

古今出版社2025年6月版。" uploaded="1" data-infoed="1" data-width="1080" data-height="1583" data-format="jpeg" data-size="294934" data-phash="B00F57AB15777288" data-source="outsite" outid="undefined">此前所教学生的课业,虽也入选过《天津解放那一天》和《见证天津解放》,但全部内容都由学生自行完成的专书,《南市民间记忆》还是第一部。

天津是我的第二故乡。最近十几年来,我主编之天津历史文化图书,公开出版者即超过百种,早已没有新作问世的那种激动,但是对这本南市口述史的诞生,我却有着说不清道不明的期待!或许因为它是我教学理念实践取得的成果吧——虽然不能算作厚重,但它确是真真切切的存在!

四

《南市民间记忆》从初稿编竣到成书出版,经历了颇为复杂的过程,我也要感谢天津记忆志愿者团队的张翔老师和李弢老师,两位文化遗产保护战友的精诚合作与通读通改,让本书在史实和细节上避免了很多失误!

《荏苒芳华:洋楼背后的故事》

最后还要说明一事。今年春节前后,天津传出海河申遗的消息。我由此萌生编辑出版“海河书系”的念头,以整合正在推进的多套天津历史文化丛书,并延请著名平面设计师季诚先生制作了书系标志。

《南市民间记忆》作为第一种,当仁不让地成为“海河书系”的“第001号”。不过我的设想过于庞大,书系到底能走多远,对我来说是个未知数!不过既然起步了,就只有竭力前行,走得远些,再远些!

王振良2025年4月14日于沽上未知止斋

《沽上琅嬛:天津藏书楼和藏书家》

附:《南市民间记忆》目录

关于南市的难忘记忆/刘广元

记忆中的老南市/田立禾

南市繁华的娱乐场所/张显明

南市艺人的生活/贾庆华

西河大鼓大师陈凤芸的南市回忆/陈凤芸

我眼中的南市/王文玉

南市的传奇/梁家骥

惟善里的回忆——南市的生活写照/冯绍兴

南市里的“电影周”/周锦章

与南市一同走过的岁月/李怀明

繁华与世俗并存的地方/何志华

南市的百年变迁/何志华

致我们终将逝去的老南市/屈克惠

“三不管”里的百姓生涯/赵为国

朋友称我是南市的春来茶馆/安世忠

南市的生活/孙玉山

我家还在庆有西里/周景芬

看六十七年南市变迁/佟希辰

所见成就我所演/倪国英

南市与我/李耀华

南市的记录者/王和平

苦尽甘来,活在南市/梁国涛

这是我一直生活的地方/邬祥燕

她的南市她的青春/张彩霞

南市里的童年回忆/时文龙

道不尽的南市情怀/周云瑞

糖画侠的一生/纪连友

从我的眼里看南市的世界/纪连友

从牙牙学语到步履蹒跚——在南市度过的那些日子/李少君

和老南市大杂院的美好时光/崇培福

南市——我魂牵梦绕的地方/程绍卿

我更喜欢南市原来的样子/柳振明

编后记/王振良