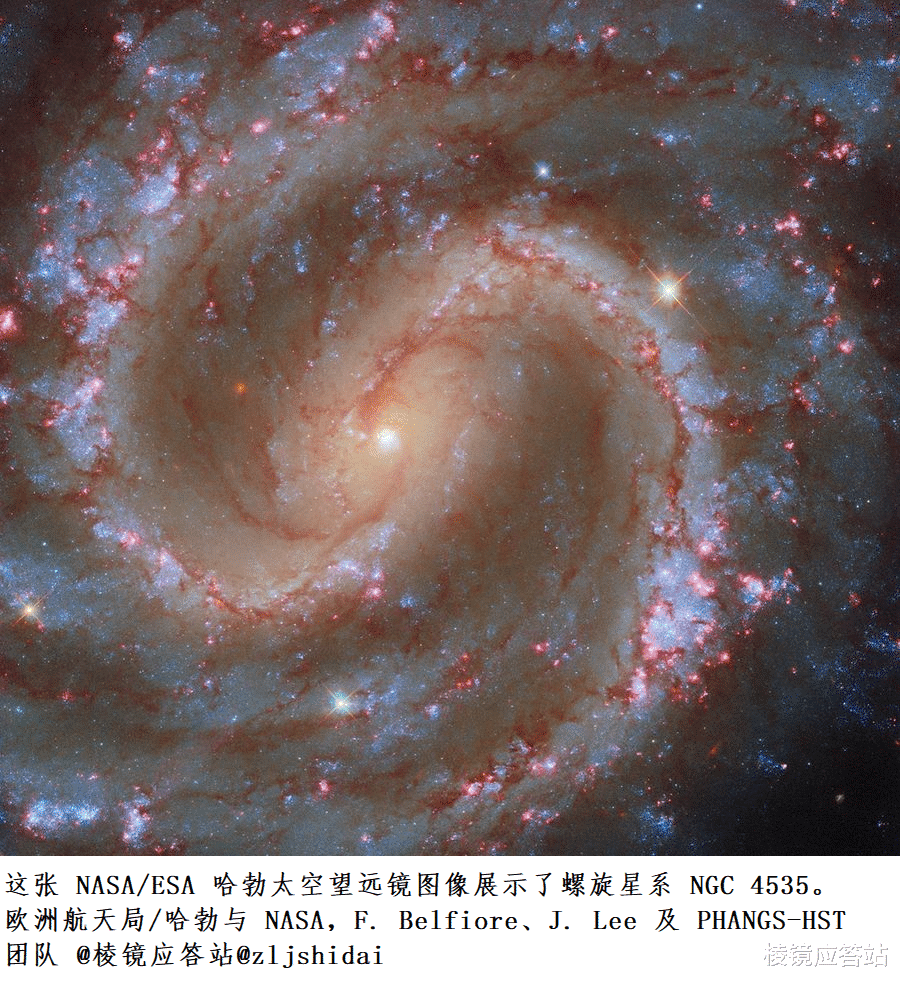

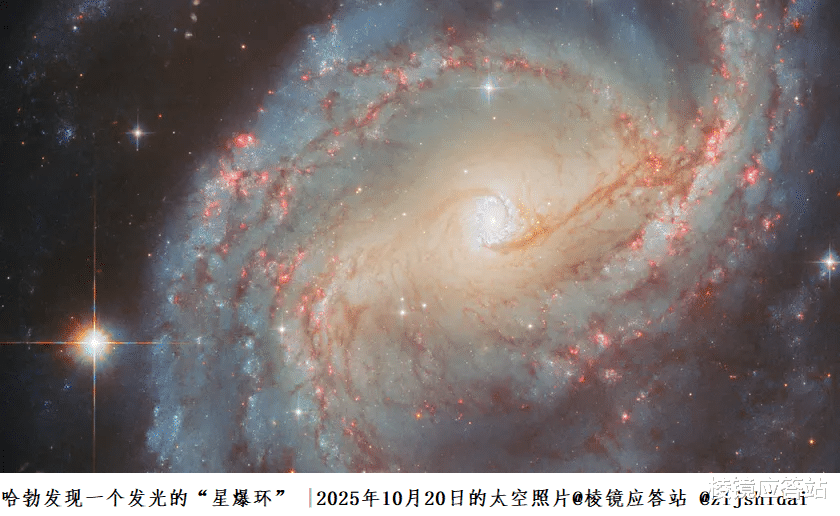

哈勃太空望远镜的“叛逆双生”图像,瞬间便点燃了天文界。NGC4535,那如细丝一般的旋臂,轻盈地,灵动地摇曳着;NGC2775的氢尾,紧密地,蜿蜒地向前延伸着。这一景象,恰好触及了传统分类中的关键难题——究竟应当将其归为螺旋形呢,还是椭圆形呢?

这些复杂的结构,轻易地展现出:星系的演化,就是一场并合风暴与恒星反馈激烈碰撞的战场。

我的主张清晰:静态标签的时代已经落幕,“生态动态范式”正在崛起,AI通过多波段进行解析,将会绘出星系“生命谱”,能够预测宇宙中80%的星系趋向于混血形态,从而彻底地重塑了演化观。

NGC4535,这个昵称“迷失星系”的家伙,位于室女座约50百万光年外。小型望远镜难以观测到的景象,哈勃望远镜凭借2.4米的主镜,却能清晰地呈现:一个直径约8万光年的棒旋星系,赫然在目。其中央的棒状结构,不断地将气体,输送到粗壮的螺旋臂中;螺旋臂上,遍布着年轻的蓝色星团,粉红色的HII区,如同灯塔般闪耀,昭示着大质量恒星正在剧烈地诞生。

HII覆盖,其臂长比例达到20%,表面的亮度非常低,不过星团的密度却令人惊讶。PHANGS-HST团队的详尽观测数据显示,在这类低质量星系中,分子云生命周期缩短至百万年量级,主要因为CO暗分子气体占比超过50%,银河剪切和湍流效应加速云的组装、星形成和解体。

这就好比一个生物泵系统,棒状的核心,充当“心脏”,持续地为外围臂,输送“养分”,预示着从经典的螺旋,向透镜状的星系的形态跃迁,反逻辑地,颠覆了大螺旋“纯粹”的假设。

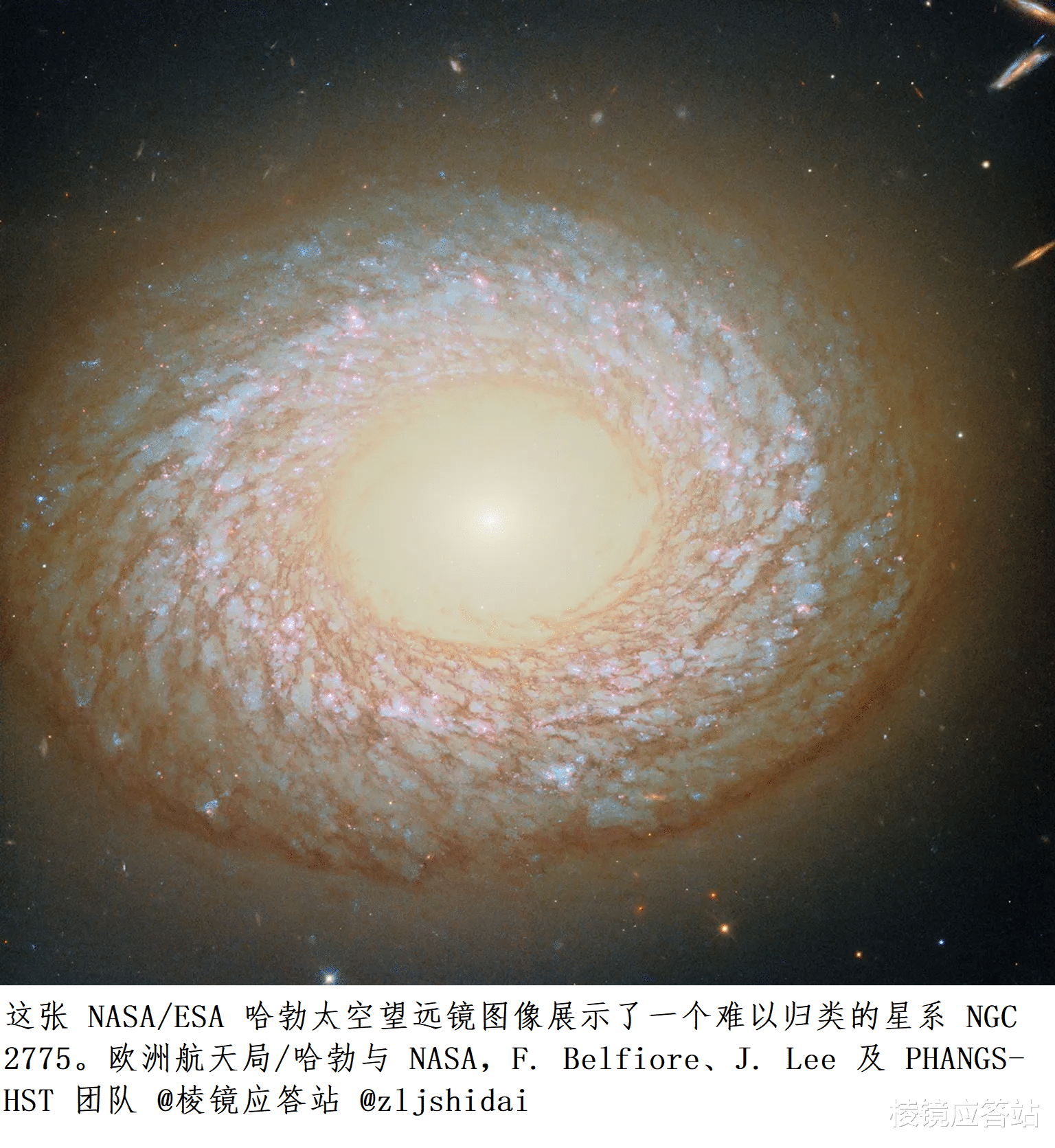

紧接着是NGC2775,这个“杂糅型天体”分类较模糊,位于巨蟹座,距离我们约67百万光年。

新哈勃图像融合H-alpha波段特定波长,轻松愉快地突出旋臂环带里新生恒星诞生区的气体云团,呈现出一块块粉红色亮斑。其中心区域较为平滑,气体含量较少,形态更似椭圆星系;外侧的尘埃环以及不规则分布的星团,有着类似螺旋结构的特征。

一条隐蔽的氢气尾迹向外延伸,长度近乎10万光年,清楚地记录它过去吞噬邻近矮星系的演化痕迹。这个星系直径约8万光年,是NGC2775星系群的核心成员,还在更大尺度的Antilia-Hydra星系结构中占据主导地位。

ESAHubble合作团队中的F.Belfiore和J.Lee专家分析,这种不连续的“羽毛状”臂特征表明星形成历史相对安静,但氢尾是多次合并事件的遗迹,导致气体快速耗竭并重塑了光滑核心,这完美解释了其杂合外观。可以用变形虫类比:通过吞噬“猎物”获得新外壳,融合过程成为主导演化机制。

两座星系的“叛乱”有着惊人的共同之处:絮状的臂,不遵循连续的规则,传统的Hubble调叉分类(这种分类是基于臂的紧致度以及棒长的比例),完全失去了作用。

MNRAS期刊论文提供量化证据:宇宙星系合并发生率,高达30%;这些星系的HII区域,覆盖了螺旋臂,约20%;恒星形成率,相较于经典螺旋,高15%;而在低银河质量环境中,会由于CO暗气的增加,明显地缩短分子云的寿命。

天文学家JLee强调:“GMC的演化,高度依赖于环境,在低质系中,CO可见云的寿命会缩短,这主要是受暗氢的影响。。”

基于此,我提出了这样独到的主张:天文学一定要从“物种分类”这一视角,转而采用“生态系统观”。

星系,如同森林一般:合并,是物种之间杂交从而带来优势的过程;反馈机制,就像能量代谢的循环那样;而棒和尾巴,乃是化石所留下的痕迹。

这种范式,将用AI来整合哈勃的可见光与JWST的红外数据,从而构建出完整的演化谱系。我大胆地预测——在宇宙140亿年这样的尺度上,透镜状和混血形态将会占据主流,大概能达到80%左右。

这不只是工具升级,而是认知飞跃。哈勃的这两张图像,远超那视觉的盛宴,它们是星系演化的“黑箱钥匙”,点亮了合并频率(30%),以及反馈强度究竟如何塑造大尺度的宇宙结构。若拒绝动态观,我们便将永远困于19世纪的标本柜之中。而拥抱革命,星海从那静止的墓园苏醒,成为了活剧场

这些叛逆星系,你怎么评?赞同“生态论”还是另有高见?预测混血比例多少,或分享你的宇宙“变形”脑洞?评论区见,共同点燃下一场讨论!

声明:本文的内容90%以上为自己的原创,少量素材借助AI帮助。但是,本文所有内容都经过自己严格审核。图片素材全部都是来源真实素材简单加工。所写文章宗旨为:专注科技热点的解读,用简单的语言拆解复杂的问题,无低俗等不良的引导,望读者知悉。