夏威夷罕见会晤,中美军方重新坐到同一张桌子上

最近一场发生在夏威夷的军事会晤,让整个西太平洋都安静了几秒。中美两军代表在当地举行了海上军事安全机制会议——这个名字听上去很专业,但真正让人关注的是:双方时隔近一年,再次以“一线指挥层级”面对面坐下来,把海上安全问题摊开聊。

中国国防部的表态异常直接:这次谈得不错,沟通有效、有用、有必要。官方消息显示,这场会晤主要谈了两个核心问题:回顾过去一年在海空相遇时双方执行安全守则的情况;给后续一年可能升级的沟通奠定基础。这意味着什么?意味着中美军方不是在讨论“要不要接触”,而是在讨论“怎么避免擦枪走火”。尤其在10月底中美防长刚刚在马来西亚会晤后不久,两军就在夏威夷展开具体层面的技术交流,说明双方都意识到西太平洋的局势,已经到了必须设立“护栏”的阶段。

为什么要急着谈?因为西太平洋火药味太浓了

要理解这场会谈的重要性,就得先看看现在的西太局势。美国的目标很清楚:继续维持“第一岛链”战略,把中国周边变成它的军事活动主舞台。为了这个目的,美军必须保持在南海、东海长期存在。于是就出现了大家熟悉的画面:航母战斗群轮番进入南海;侦察机、反潜机几乎天天来;在台海附近“刷存在感”。而另一方面,解放军近年来的海空实力是突飞猛进的。美国军方公开承认,他们在第一岛链面对解放军时,压力空前。最典型的一次,就是前段时间解放军两个航母编队同时出岛链,从东海一路直奔西太平洋,再穿越第二岛链,美军完全没料到,只能临时把在港休整的“华盛顿号”拉出来“救场”。

而在南海、东海上空,解放军战机拦截外国侦察机的方式也更加直接,不只是“靠近观察”,甚至释放干扰弹、强势阻断航线。换句话说,现在的中美军机军舰已经不是“偶遇”,而是“高频接触”。任何一个飞行员、舰长判断失误,都可能酿成国际新闻。在这种环境下,两军如果不设立沟通机制,风险会越来越高。

美军的顾虑与中国的底线,两边都摆在桌面上了

外界看热闹,以为美军永远强势。但实际情况是:美军也越来越怕。为什么?因为美军自身也出现了很多问题。例如,刚从中东调回来的“尼米兹号”在南海一天摔了两架舰载机;又比如,美国造船业能力下降,新舰艇交付延迟,一线力量根本不够用。在这种情况下,美军还要派航母长期压在西太方向,本身就已经力不从心。更关键的是:他们越来越担心跟解放军“碰”到一起后吃亏。所以美国军政界其实比任何人都更希望:

两军要保持沟通;要让解放军知道“我们不是要挑事”;也要通过会谈试探中国的底线。而解放军的态度更明确:“别再拿着‘航行自由’当挡箭牌,别抵近侦察、别靠我家门口晃悠。”这不是简单抱怨,而是战略要求。因为抵近侦察不是“飞一圈”那么简单,而是:检测潜艇动向,收集通信频率,记录战略核潜艇出港规律,也就是最敏感的国防信息。所以这次夏威夷会议,本质就是一次“碰底线”。

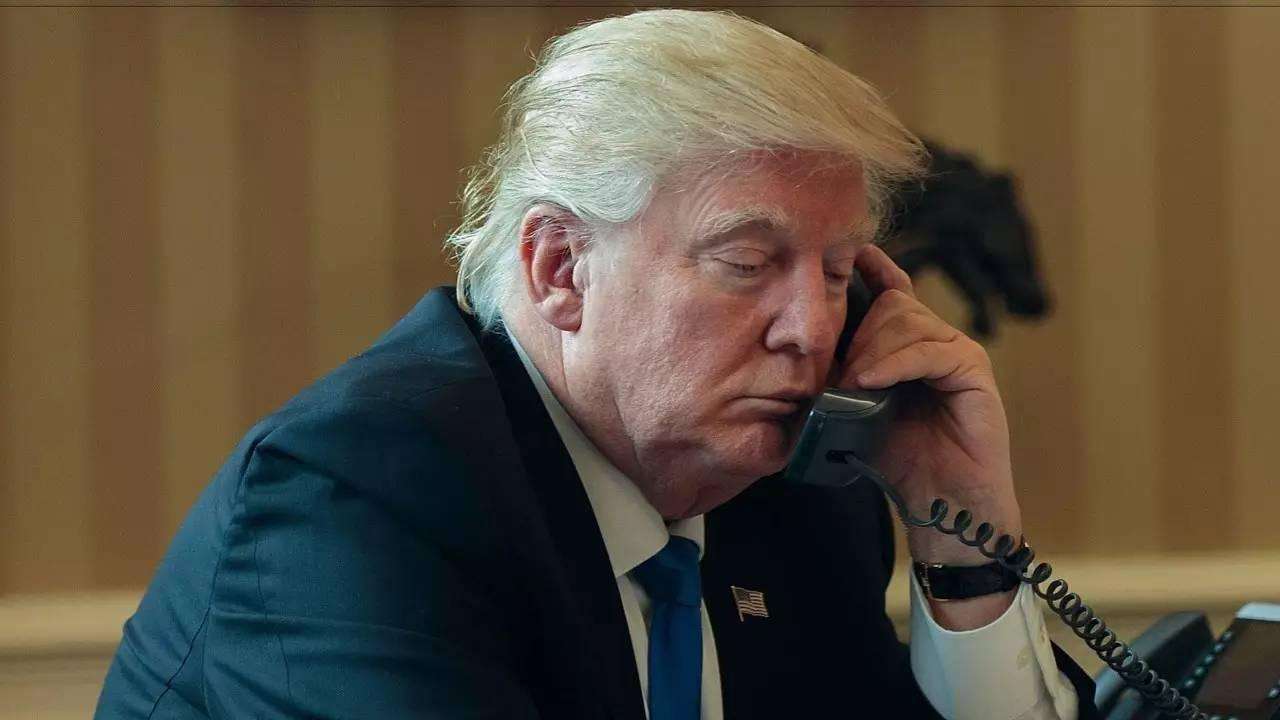

特朗普政府的对华政策大转向,这次会谈其实是“必须要谈”

别忘了一个背景:这次沟通是在特朗普政府对华政策发生变化的节点进行的。美国中期选举临近,特朗普需要确保:大豆进口继续;稀土供应稳定;中美贸易不出乱子;因此他不可能在安全问题上“点火”。甚至在与中国领导人通话后主动表达:“理解台湾问题对中国的重要性。”还有消息称,他给日本首相高市早苗打电话,就是为了“止住”她的涉台言论,避免美日把事情闹大,影响中美关系稳定。这种情况下,美国军方必须主动了解解放军的态度和底线,否则他们在南海的一举一动,都可能给白宫添麻烦。从这个角度看,夏威夷会晤是美国的“必要动作”。未来一个时期,只要中美高层保持沟通,美军在南海、东海的挑衅强度很可能“有所收敛”。不过,中国不会把安全寄托在别人身上。

中美安全博弈进入“新阶段”,实力决定长期稳定

夏威夷会晤是一个风向,但不是终点。它的意义在于:中美两军都认为设立“护栏”是必要的。但它解决不了的东西更多:南海主权分歧,台海核心问题,美军的抵近侦察,第一岛链战略对中国的压制,这些都不可能靠一次会谈化解。未来的西太平洋,会出现两条清晰趋势:

趋势一:桌面上,沟通不断,成为“稳压器”,中美会持续保持磋商机制,但它的作用是“降风险”,不是“建信任”。

趋势二:桌面下,双方实力博弈会加速,解放军的航母、隐身机、核潜艇仍会按节奏增长;美国在西太的投射能力则受到工业基础下降的限制。力量对比的变化,才决定这片海域未来的格局。最终,西太平洋的长期稳定,不会由会议记录决定,而是由实力、节奏与战略耐性决定。