2025年12月21日,北京大学考古文博学院公众号发布讲座纪要《三星堆、金沙、竹瓦街:公元前1100年前后的成都平原》,完整呈现了武汉大学张昌平教授于12月11日主讲的研究成果。其中与本次探讨密切相关的核心观点如下:

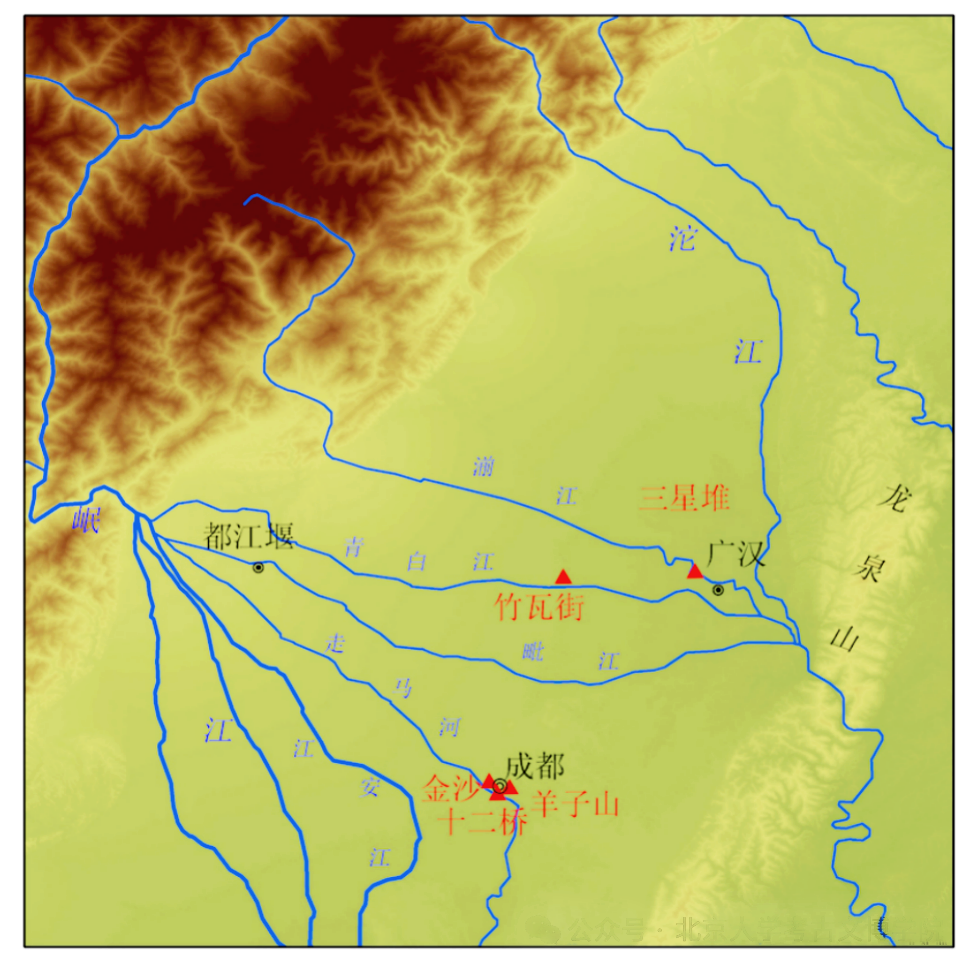

1. 年代与政体关联三星堆遗址、金沙遗址、竹瓦街遗址均为规模超300万平方米的都城级聚落,在商代中晚期至西周早期并非线性取代关系,而是“平行发展的区域性政体”,存在明确的年代重叠。

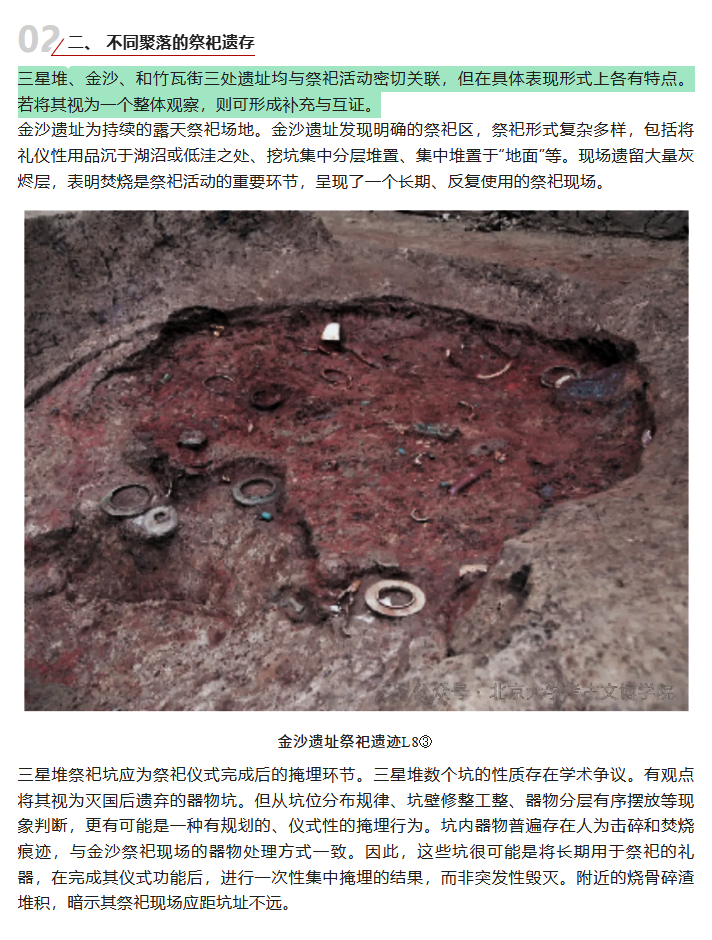

2. 祭祀功能互补三者构成完整的祭祀逻辑链:竹瓦街是祭祀礼器的“集中储备地”,金沙是“祭祀进行时的现场”,三星堆掩埋坑则承担祭祀后的“仪式性掩埋”功能,形成流程化的祭祀体系。

3. 器物与文化关联竹瓦街出土部分铜器带有“商式铭文或族徽”,包括“牧正父己”铜觯、“覃父癸”铜觯、“秦父簋”等带铭文器物,其青铜器群与湖北叶家山西周早期器物高度相似;三星堆掩埋坑出土的高等级青铜礼器虽有本地化特征,但在形制、工艺上与长江中游器物关联紧密,且存在对中原文化因素的模仿与创造性使用。

▲长江中游风格铜尊分布示意图(来自北京大学考古文博学院公众号)

我对张昌平教授在讲座中提出的关于成都平原三大遗址的整体研究观点不予置评。但在展开具体逻辑探讨之前,有一个概念必须特别澄清:“三星堆遗址”与“三星堆掩埋坑”绝对不能混为一谈,不能用掩埋坑的发现替代对整个三星堆遗址的认知。

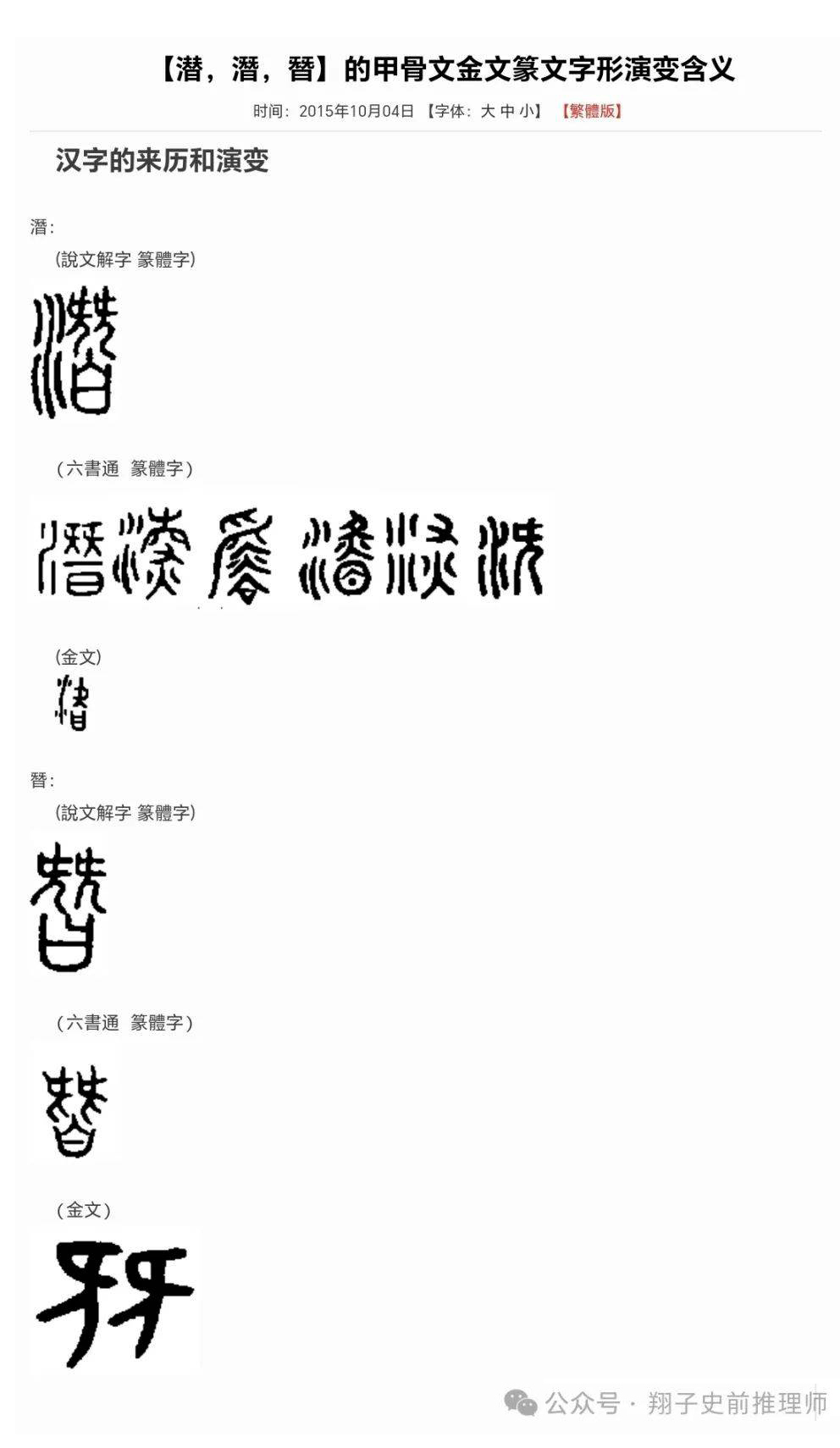

事实上,在三星堆掩埋坑之外的三星堆遗址核心区域,早已发现过明确的商代文字遗存。据三星堆博物馆敖天照研究员的论文记载,在广汉古洛城西门(三星堆遗址范围内)曾出土一件商代晚期偏早的觚形青铜尊,其高圈足内侧铸有阳文金文,经考古泰斗李学勤教授鉴定,该铭文与“潛”(今“潜”字)相通,这一发现并非孤证,距离三星堆掩埋坑仅12公里的竹瓦街,还出土过“牧正父己”“覃父癸”等带商代铭文的青铜觯,进一步印证了三星堆文化圈的文字使用痕迹。关于该“潜”字铭文的详细考证,可参见“翔子史前推理师”的相关文章。

潜,濳,簪的甲骨文金文篆文字形演变含义(来自网络)

广汉古洛城出土觚形青铜尊铭文图(来自网络)

广汉古洛城出土觚形青铜尊(来自网络)

因此,当我们讨论“三星堆有没有文字”时,更精准的表述是:目前在三星堆掩埋坑中尚未发现被学界普遍认可的成熟文字系统,但这绝不等于“三星堆遗址没有文字”——遗址范围内已有明确的文字出土实例,只是未出现于掩埋坑中。接下来的讨论,也将聚焦“三星堆掩埋坑是否可能存在文字”这一核心问题展开。

图右为商牧正父己铜觯;图左为覃父癸”铜爵(来自网络)

功能协同的祭祀体系,是否隐含三星堆掩埋坑的文字使用必要性?

按照张教授的框架,三大遗址构成高度组织化的祭祀系统:竹瓦街储备礼器,金沙实施祭祀,三星堆掩埋坑负责最终掩埋。如此复杂的跨聚落协作,需要对礼器的归属、等级、用途、使用对象等信息进行精准管理,而竹瓦街的“牧正父己”“覃父癸”“秦父簋”等铭文器物,正是通过文字标识这些关键信息的典型案例。

成都平原早期高等级聚落示意图(来自北京大学考古文博学院公众号)

在这样的体系中,如果只有竹瓦街使用文字,而作为祭祀核心与最终掩埋地的三星堆掩埋坑完全不使用任何文字,仅依靠器物造型、纹饰识别,那么:

◆ 如何确保大量礼器在三个遗址间流转时不发生混淆?

◆ 如何记录某次祭祀对应的礼器清单、仪式规格与主持者身份?

从功能逻辑来看,“同一祭祀体系中仅储备环节使用文字,执行与掩埋环节完全不用”的结构,在信息管理上存在明显不对称,与整个体系的复杂性不相匹配。这至少提示:三星堆掩埋坑在祭祀相关活动中存在文字使用的可能性,是值得认真对待的逻辑推断。

具有人格性器物(来自北京大学考古文博学院公众号)

竹瓦街的铭文铜器,是否应被视为三星堆文化圈的文字实证延伸?

讲座强调竹瓦街与三星堆遗址在年代、文化、祭祀功能上的高度关联。竹瓦街出土的“牧正父己”“覃父癸”“秦父簋”等铭文器物,其铭文风格与商代中原文字系统一致,且同出的青铜矛带有巴蜀特有的“屈肘纹”,与三星堆扭头跪坐人像纹饰雷同,证明这些铭文铜器并非单纯外来输入,而是三星堆文化圈的本土产物或深度融合的文化资源。

三星堆带孔铜矛(来自网络)

三星堆铜扭头跪坐人像(来自网络)

若按照张教授“竹瓦街是祭祀体系有机组成部分”的观点,而非孤立的“外来器物仓库”,那么:

■ 这些铭文铜器不应被简单归为“外来输入”,而应视为该体系内部共享的文化与信息资源;

■ 在“同期同体系”的框架下,竹瓦街已熟练运用文字进行礼器管理,三星堆掩埋坑作为承接核心祭祀遗存的场所,完全有可能在掩埋前的记录、标识环节使用同类文字,或至少接纳了这一信息传递方式。

因此,从文化统一性和祭祀流程连续性出发,竹瓦街的铭文器物应被视为三星堆文化圈存在文字应用的重要信号,而非与三星堆掩埋坑无关的“外来物品”。

“同期同体系”前提下,认定三星堆掩埋坑“无文字”是否过于保守?

目前学界主流态度是:因三星堆掩埋坑尚未发现明确文字遗存,故暂不认定其存在文字系统,这在考古实证层面固然严谨。但如果接受张教授“三大遗址同期并存、功能互补、文化同源”的整体框架,结合三星堆遗址已发现“潜”字铭文的背景,那么:

▶ 同一文化圈已有直接文字实证(遗址内“潜”字铭文、竹瓦街多件铭文器物);

▶ 祭祀体系的复杂性客观上需要文字记录;

▶ 三星堆掩埋坑集中了整个体系的最高等级礼器。

(图片内容来自北京大学考古文博学院公众号文章)

在这样的前提下,继续坚持“三星堆掩埋坑很可能没有文字”的判断,在逻辑上是否略显保守?至少,我们应该将“三星堆掩埋坑可能存在文字”作为一个需要重点验证的学术假设,而不是在尚未充分发掘和解读之前就倾向于否定。

三星堆青铜人头像(来自网络)

结 论:

竹瓦街铭文与遗址文字遗存,

共同支撑三星堆掩埋坑的文字可能性

综合张昌平教授的讲座观点与已有考古发现,我认为可以得出以下几点:

1三星堆遗址已有明确的商代文字遗存(“潜”字青铜尊),竹瓦街的“牧正父己”“覃父癸”“秦父簋”等铭文器物进一步佐证了文化圈的文字使用传统,为三星堆掩埋坑可能存在文字提供了直接的逻辑依据;

2功能协同的祭祀体系与密切的文化交流,使得“文字仅存在于遗址其他区域和竹瓦街,却完全不进入核心祭祀遗存的掩埋坑”的假设在逻辑上略显牵强;

3目前三星堆掩埋坑尚未发现明确的文字遗存,因此仍不能做出“一定有文字”的定论,但结合“同期同体系+文化圈文字实证”的双重背景,“掩埋坑可能存在文字”应被视为需要通过未来考古工作重点检验的重要命题。

换言之,按照张教授提出的整体框架,再结合三星堆遗址已发现的文字实例,我们至少应重新审视“三星堆掩埋坑无文字”的既有结论,将其从“默认否定”调整为“积极求证”。