公元前260年,长平战场上黄沙漫卷。

60岁的廉颇身披铠甲,站在城墙之上,望着山下连绵的秦军营火。他身后是坚守三年的赵国将士,脚下是寸草不生的焦土。

这场关乎国运的战役,即将因为君王的一念之差,改写整个战国格局......

他的故事,写尽了一个武将在时代洪流中的挣扎与不甘

在战国四大名将中,廉颇的形象最为复杂矛盾。

他既是那个敢于“负荆请罪”的坦荡君子,也是那个晚年“一饭三遗矢”的悲情老将。

他的一生,完美诠释了什么叫“时也,命也”。

在赵国都城邯郸的街巷间,流传着这样的歌谣:"廉颇老矣,尚能饭否?"

但鲜有人知,这位后来名震天下的名将,早年不过是中山苦陉(今河北定州)的寒门子弟。

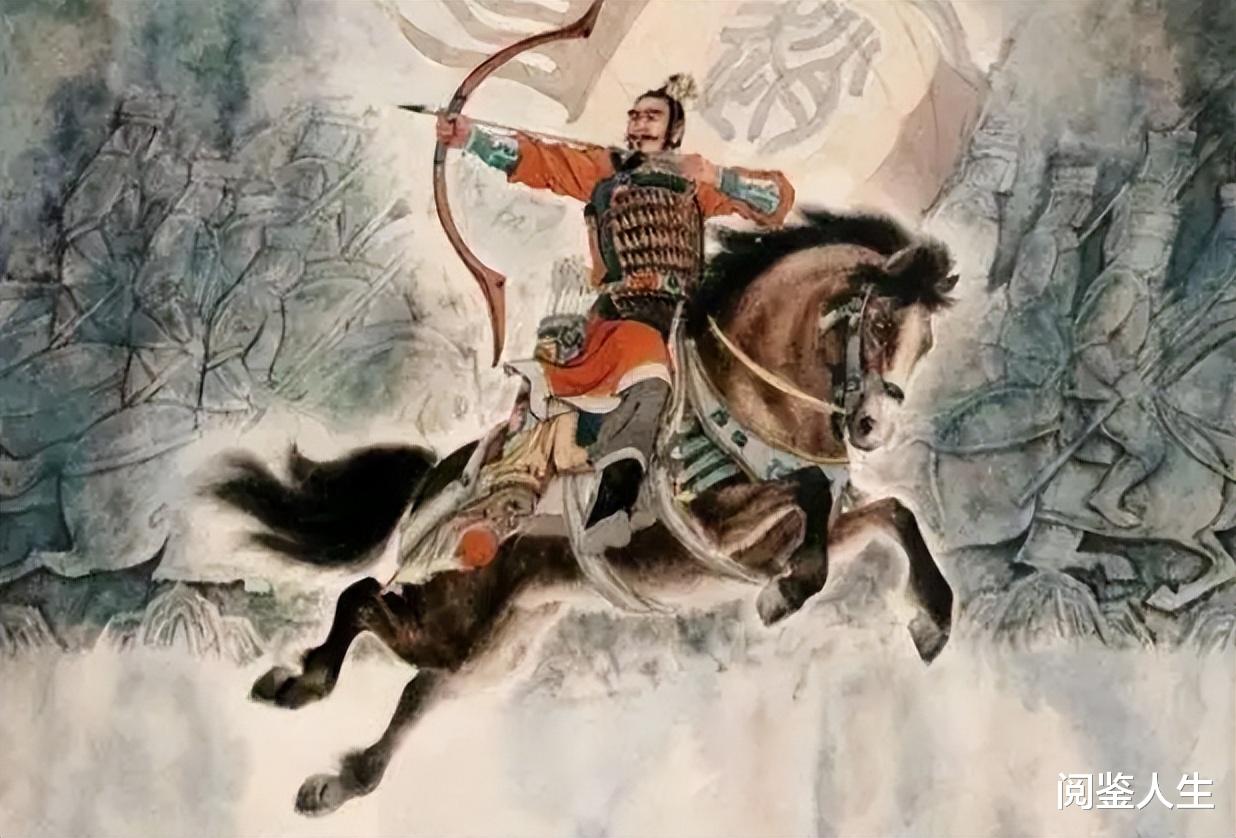

公元前283年,36岁的廉颇率军深入齐境,攻取阳晋。

此战,不仅大破齐军,还让赵国夺回被齐侵占的国土。

此后廉颇又屡次击败魏、齐等国,以勇武闻名诸侯。

历史总是惊人地相似——就像2000年后岳飞初露锋芒时"驾长车踏破贺兰山缺"的豪情,廉颇用一场漂亮的闪电战,在战国舞台上刻下了自己的名字。

后被赵惠文王拜为上卿,成为赵国军事支柱。

此时的廉颇,正值壮年,意气风发。他凭借战功在赵国站稳脚跟,却也养成了骄纵的性格。

这为他与蔺相如的冲突埋下了伏笔。

“负荆请罪”这个故事,大家都耳熟能详,但其中蕴含的智慧,远不止“知错能改”这么简单。

事件深层解读:

当时,蔺相如因完璧归赵、渑池会盟等功,官位反在廉颇之上。廉颇公开宣称:“我见相如,必辱之。”

面对挑衅,蔺相如选择了退让。

他的门人不解,相如解释道:“强秦之所以不敢加兵于赵者,徒以吾两人在也。今两虎共斗,其势不俱生。”

这话传到廉颇耳中,他做出了那个流传千古的决定——负荆请罪。

现代启示:

这不是简单的认错,而是一个身经百战的老将,在权力漩涡中的觉醒,更是在个人荣辱与国家利益之间的清醒抉择。

• 格局决定结局:个人英雄主义终将让位于家国大义

• 妥协不是软弱:真正的强者懂得在恰当时刻放下身段

• 团队大于个人:将相不和的代价,是整个赵国的安危

在职场中,我们常见的是“宁为玉碎不为瓦全”的意气之争,少有人能像廉颇这样,在看清大局后,放下身段,主动修复关系。

真正的强大,不是从不低头,而是懂得为什么低头。

说到廉颇,不能不提长平之战。

公元前260年的长平,本应是廉颇军事生涯的巅峰。

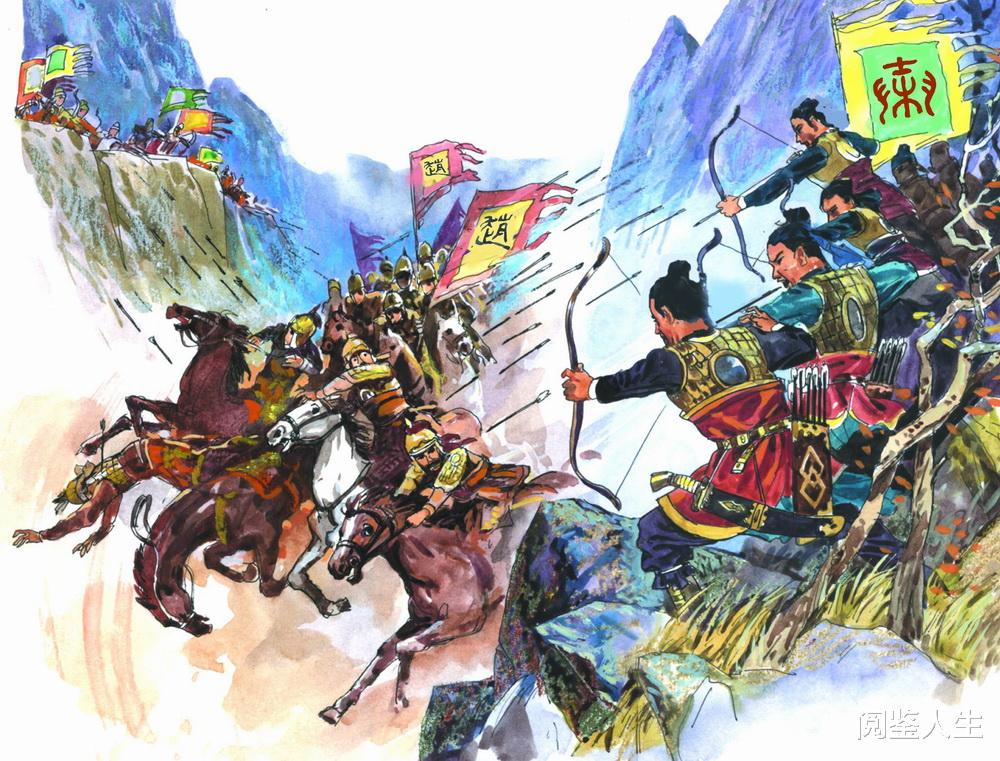

面对王龁率领的秦军,他筑起百里壁垒,硬生生将速决战拖成消耗战。

秦军"杀人盈城,杀人盈野"却始终无法突破防线。

被忽略的细节:

· 在战役初期,廉颇采取坚守策略,与秦军对峙三年

· 这一战略成功地拖住了秦军,消耗了其国力

· 若非赵王中反间计,临阵换将,战局犹未可知

廉颇的防守战略,体现了一个成熟将领的审慎。他深知秦军强大,赵国需要以时间换空间。

这种“不求有功但求无过”的稳健,在急功近利的赵王眼中,却成了“怯战”的表现。

但历史在这里拐了个弯——君王的猜忌比秦军的箭矢更致命。

当赵孝成王中了反间计,用赵括替换廉颇时,这个身经百战的将军只能眼睁睁看着40万赵卒被坑杀。

这不仅是个人的悲剧,更暴露了封建王朝的致命伤:

"用人不疑,疑人不用"的理想,在权力斗争中不堪一击,

"将在外君命有所不受"的智慧,终究敌不过君王的猜忌。

战略定力在急功近利面前,往往不堪一击。

公元前251年,67岁的廉颇再次站上战场。

面对燕国20万大军,他大胆启用8000"死士"夜袭敌营。当燕军主将栗腹在鄗城被斩杀时,整个燕国朝野震动。

此战创造了战国时期以少胜多的经典战例:

• 用机动战术破解敌军数量优势

• 以闪电战打乱敌军部署

• 政治军事双管齐下迫使燕国割地求和

五、老将的黄昏:从“尚能饭否”到客死他乡廉颇晚年的人生轨迹,读来令人唏嘘。

三次转折:

1. 被弃用:赵悼襄王即位后,以乐乘取代廉颇,廉颇怒而攻之,后逃往魏国

2. 思故国:在魏国不得志,仍心系赵国

3. 终不召:赵王有意重新启用他,却被仇人郭开从中作梗

那个“一饭三遗矢”的典故,成了这位老将人生最悲凉的注脚。

当赵王派使者来看他时,廉颇“为之一饭斗米,肉十斤,被甲上马,以示尚可用”。

他多想再为赵国效力啊!

然而,郭开贿赂使者,回报赵王:“廉将军虽老,尚善饭,然与臣坐,顷之三遗矢矣。”

就这一句“一会儿上了三次厕所”,断送了老将最后的希望......

"我思用赵人",晚年的廉颇站在楚国军营中喃喃自语。

这个曾让秦军闻风丧胆的战神,最终在异国他乡郁郁而终。

公元前243年,当他在寿春闭眼时,或许会想起:

• 36岁战阳晋的意气风发

• 鄗代之战的酣畅淋漓

• 长平城头那面被秦军射穿的战旗

他的悲剧何尝不是时代的缩影?

• 急功近利的君王宁可用赵括也不愿信任老将

• 小人谗言总能找到滋生的土壤

• 英雄迟暮时的无力感穿越千年依然刺痛人心

现代启示:

在今天的职场中,多少有经验的老员工,也因为类似的“年龄歧视”或“小人谗言”而失去机会?

廉颇的悲剧提醒我们:能力很重要,但处理好人际关系、特别是在关键时刻有人为你说话,同样重要。

太史公司马迁评价:“廉颇一身用与不用,实为赵国存亡所系。”

的确,廉颇在时,赵国虽经历长平之败仍能屹立;他离开后,赵国迅速走向衰亡。

当我们再读廉颇

在河北定州廉颇故里,至今保留着当年练兵的"廉台"。

站在夯土城墙前,仿佛还能听见:

• 战马嘶鸣与铠甲碰撞的铿锵

• 将军怒吼与士卒呐喊的回响

• 那个背着荆条走向相府的身影

廉颇留给今人的不仅是历史记忆,更是永恒的思考:

1. 格局决定结局

从最初不能容忍蔺相如位居其上,到后来负荆请罪,廉颇完成了从“勇将”到“帅才”的蜕变。

这告诉我们:个人的成就,永远超不过他的格局。

2. 性格决定命运

廉颇的直率是他的优点,也是他的弱点。因为直率,他敢于负荆请罪;也因为直率,他在被取代时选择了武力反抗,最终流亡他国。

在复杂的组织环境中,既要保持本色,也要懂得变通。

3. 时代抛弃你时,连招呼都不打

廉颇的军事才能没有过时,但他的时代过去了。新一代的赵王不再信任他,新的战争形态也需要新的将领。

这提醒今天的我们:不要等到被时代抛弃时才想起改变,要始终保持学习的状态,维持自己的不可替代性。

结语回顾廉颇的一生,我们看到的是一个真实、立体、有血有肉的人。

他会骄傲,会犯错,会悔改,会不甘。

他在历史的洪流中奋力挣扎,却终究敌不过命运的安排。

然而,正是这种不完美,让廉颇的形象穿越两千多年,依然能引起我们的共鸣。

在他身上,我们看到了自己的影子

——那个想要证明自己、那个偶尔会犯错、那个渴望被认可、那个害怕被时代抛弃的自己。

廉颇留给我们的,不仅是一个“负荆请罪”的美谈,更是一个关于如何在变化的世界中立足的永恒命题:

如何平衡尊严与大局?

如何在顺境中保持清醒?

如何在逆境中维持希望?

这些问题的答案,就藏在这位老将起伏的人生轨迹中,等待每一个用心的人去发现。