2025 年深秋的台北书房,《杨振宁传》作者江才健摩挲着一本泛黄的访谈笔记,指尖停在最后一页的落款日期上 —— 那是他与杨振宁最后见面的日子。

当被问及这段往事,这位年过七旬的学者突然哽咽:“杨先生送我到门口,笑着说‘明年再来’,我怎么也没想到,那是我们最后一面。”

这句未兑现的邀约,藏着两位跨越海峡的知识分子半世的交集。从 1990 年代初的初次访谈,到 2022 年受托宣读纪念吴健雄的文稿,再到最后一面的匆匆道别,江才健的笔记录下了杨振宁的学术生涯,更见证了这位物理学巨擘卸下光环后的温情与通透。

这场始于 “记录真相” 的交往,最终以 “遗憾” 收尾,却让我们看见:大师的伟大,不只在公式与诺奖里,更在待人接物的赤诚中。

一、初识:一场 “不能造假” 的传记约定

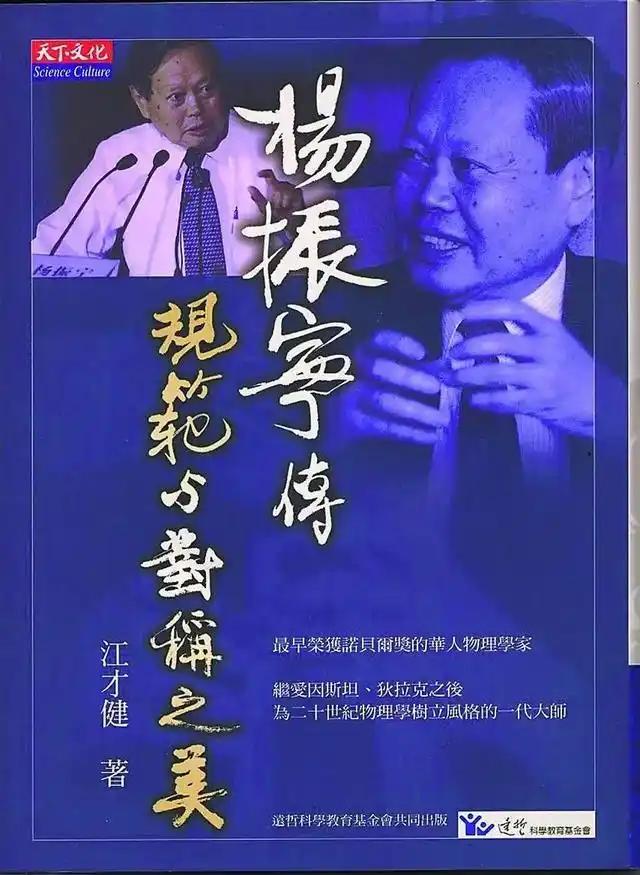

一、初识:一场 “不能造假” 的传记约定1993 年的普林斯顿,秋意正浓。38 岁的江才健站在高等研究院的拱门前,手里攥着一封吴健雄先生的推荐信 —— 这位《中国时报》的主笔,此前因撰写《物理科学的第一夫人:吴健雄》声名鹊起,此刻正准备挑战一项更艰巨的任务:为杨振宁撰写传记。

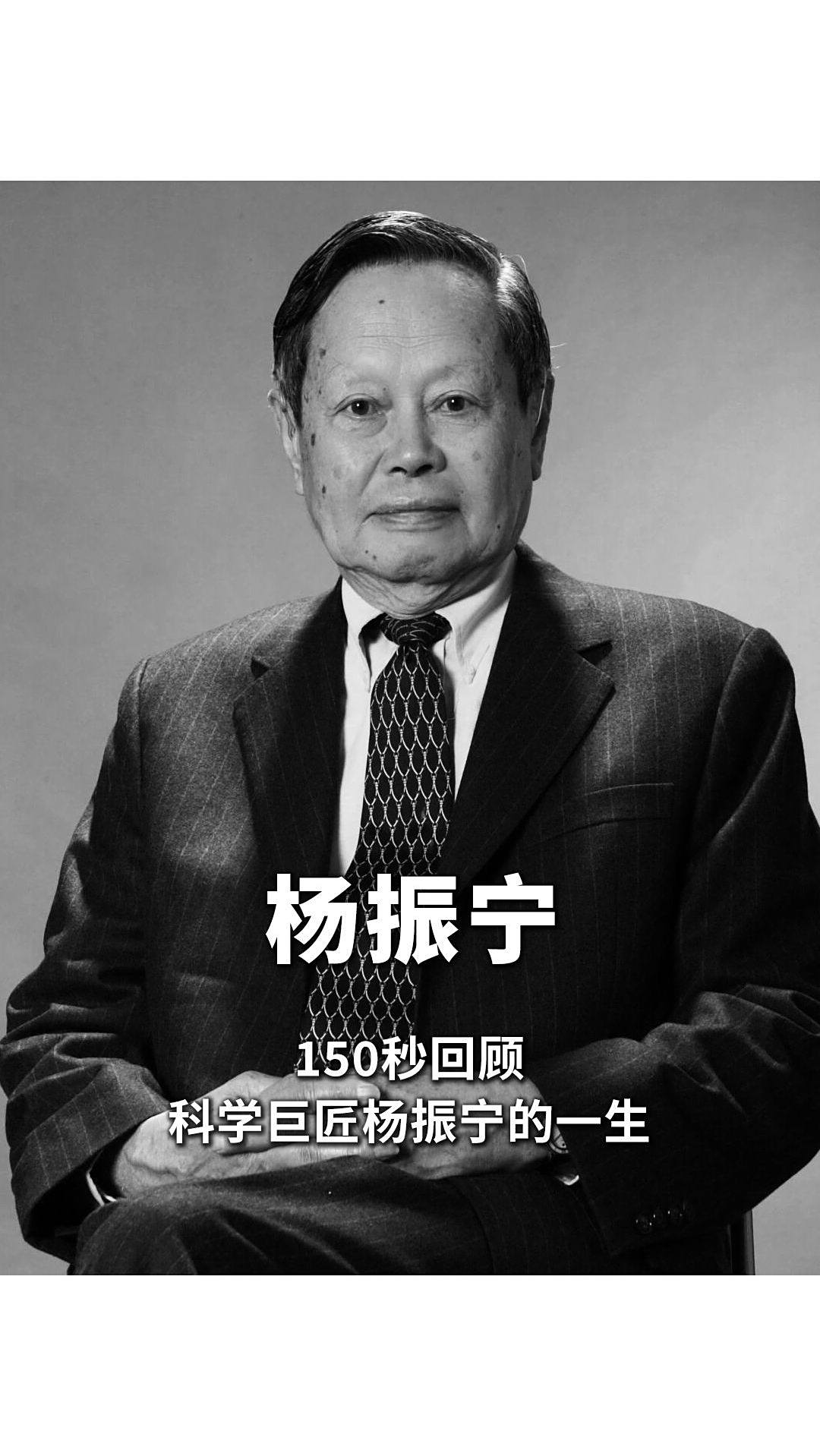

彼时的杨振宁已 71 岁,早已是物理学界的 “泰山北斗”,却对传记创作异常审慎。初次见面,他便给江才健立下规矩:“中国有个名词叫传记文学,以为是文学就可以虚假,但真正的传记是没有虚假的。你可以批评,可以赞扬,但不能制造故事。” 这句话,被江才健工整地写在笔记本扉页,成了他此后十年采访的 “铁律”。

为了 “还原真相”,两人的访谈常常从清晨延续到日暮。在普林斯顿的办公室里,杨振宁会翻出泛黄的西南联大讲义,回忆与邓稼先同窗的日子;在香港中文大学的茶室,他会指着窗外的紫荆花,谈起 1957 年获诺奖时对父亲的思念。

江才健后来回忆:“杨先生从不说大话,讲‘宇称不守恒’的发现,只说‘政道点破了窗户纸,我做了数学推导’;讲改籍美国的无奈,坦言‘是痛苦的决定’。”

最让江才健动容的,是杨振宁对细节的较真。有次谈及 1948 年获普林斯顿教职的经历,杨振宁突然叫停采访:“等一下,那年的薪水是 5000 美元还是 6000 美元?我得查下老合同。” 半小时后,他拿着褪色的合同回来,笑着说:“是 5500 美元,不能记错。” 这种对真实性的坚守,让江才健愈发敬佩 —— 他意识到,这位科学巨匠的伟大,不只在学术突破,更在对 “真” 的执着。

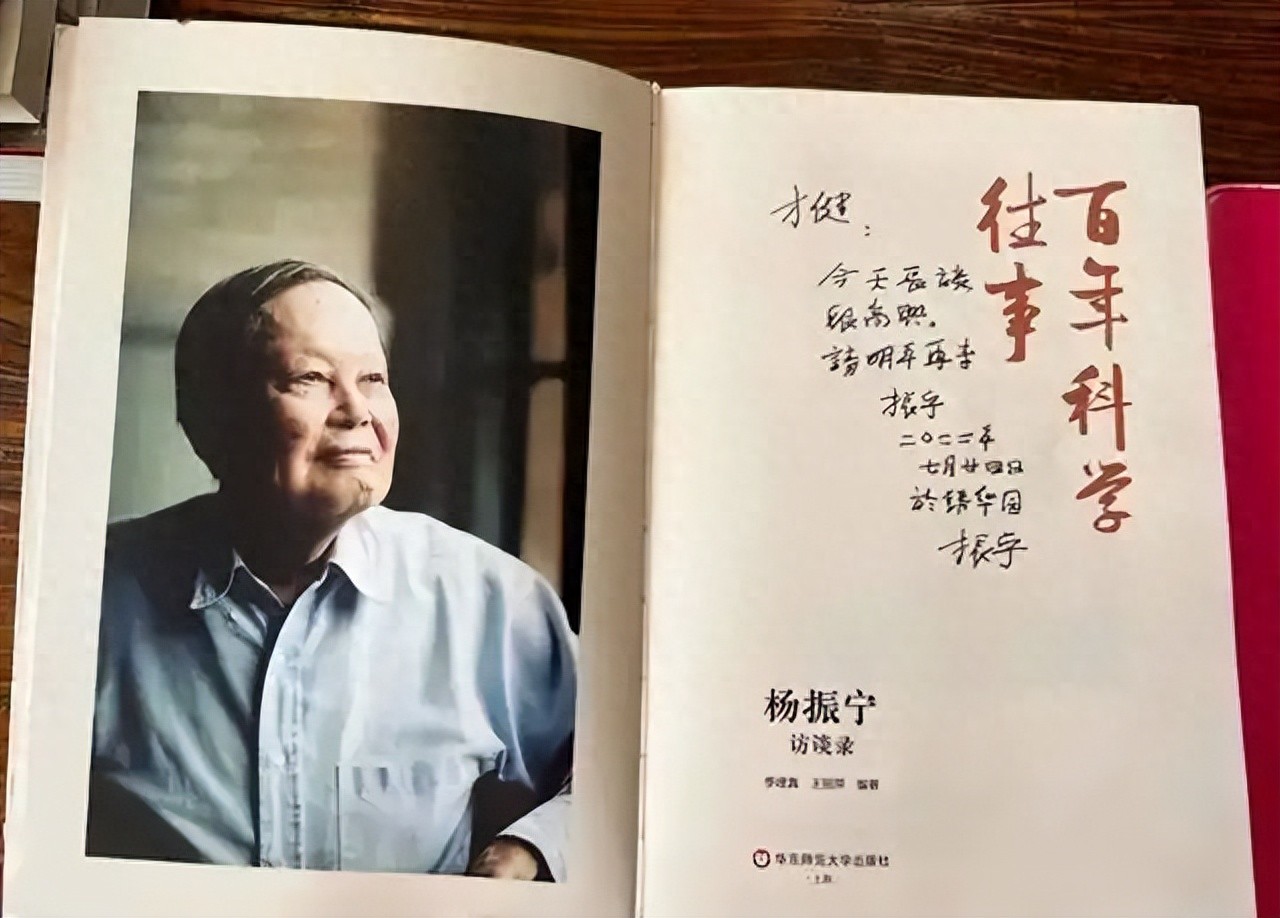

2002 年,耗时十年打磨的《杨振宁传:规范与对称之美》出版。

杨振宁在序言中写道:“才健用文字为我画了一幅像,这幅像里没有光环,只有一个追求真理的普通人。” 这本书后来成为研究杨振宁的权威著作,而江才健,也从 “传记作者” 变成了他可以交心的朋友。

二、交集:跨越海峡的 “科学信使”

二、交集:跨越海峡的 “科学信使”2022 年,东南大学举办吴健雄诞辰 110 周年学术研讨会。彼时已 100 岁的杨振宁因身体不便无法亲临,第一个想到的 “信使” 便是江才健。他亲笔撰写纪念文章,反复修改三遍后,郑重委托江才健从台湾赶赴南京宣读。

“杨先生把手稿交给我时,特意用红笔签了名,还叮嘱‘要念出对健雄先生的敬意’。” 江才健回忆道。手稿里,杨振宁写下对吴健雄的愧疚:“当年‘宇称不守恒’的实验,若没有健雄的验证,理论只是猜想。她未获诺奖,是物理学界的遗憾。” 当江才健在会场念出这段文字时,台下的物理学家无不动容 —— 这份跨越半个世纪的坦诚,只有在真正的知己面前才会流露。

这次 “信使” 之旅,让两人的交往多了层温情。江才健返回台湾前,特意去清华园道别。那天的清华园飘着细雨,翁帆端来热茶,杨振宁坐在窗边,指着桌上的《曙光集》说:“才健,这本书里有我对祖国的牵挂,你读懂了。” 江才健发现,这位百岁老人虽行动迟缓,思维却依旧敏锐,聊起最新的暗物质研究,眼睛里闪着光。

更让他难忘的是杨振宁的 “细心”。得知江才健喜欢收藏旧书,杨振宁从书房找出一本 1950 年代的《物理评论》,在扉页题字:“才健存念,共忆求真岁月。” 这本书后来成了江才健最珍贵的藏品 —— 它见证的,是两位知识分子超越年龄与身份的精神共鸣。

“杨先生不是高高在上的大师,他懂你的坚守。” 江才健后来在访谈中说。那些年,他每次去北京,都会带上台湾的乌龙茶;杨振宁则会把最新的学术论文打印出来,等着和他讨论。这种不带功利的交往,在浮躁的学界显得格外珍贵。

三、诀别:那句 “明年再来” 成了遗憾

三、诀别:那句 “明年再来” 成了遗憾2024 年初春,江才健再次赴京探望杨振宁。彼时的杨振宁已 102 岁,身体大不如前,却依旧坚持每天读学术期刊。见面那天,阳光透过落地窗洒在书房,翁帆帮杨振宁披上绿色外套,他笑着对江才健说:“才健,你看,我还能读懂最新的粒子物理论文。”

那天的交谈很轻松,从台湾的学术现状,到清华园的银杏,再到两人都喜欢的胡适散文。临近告别时,杨振宁突然提起《杨振宁传》的再版计划:“书中有几处细节可以补充,等明年你再来,我们一起改。” 江才健点头答应,心里想着 “明年还有很多时间”。

送江才健到门口时,杨振宁站在台阶上,挥手说:“路上小心,明年再来。” 阳光照在他银白的发丝上,笑容温和得像个邻家老人。江才健回头挥手,却没发现,翁帆悄悄红了眼眶 —— 她比谁都清楚,这位百岁老人的身体,早已经不起岁月的等待。

2025 年10月,江才健接到清华园助手的电话,得知杨振宁病危。他立刻订了机票,却因突发疫情滞留台湾。等疫情缓解赶到北京时,只看到清华园里飘着的白菊。翁帆把杨振宁最后整理的手稿交给江才健,里面夹着一张便签,上面是熟悉的字迹:“才健,传记再版的细节,等你来了商量。” 看到这行字,江才健再也忍不住,泪如雨下。

“我总以为还有明年,却忘了对百岁老人来说,‘明年’是最奢侈的约定。” 江才健在追思会上说。那天,他念了杨振宁 2022 年委托他宣读的纪念吴健雄的文稿,当念到 “科学的真理,终究要靠真诚与执着去追寻” 时,台下响起经久不息的掌声 —— 这或许,是对两位逝者最好的告慰。

四、回响:传记里的 “真” 与人生中的 “暖”杨振宁逝世后,江才健把自己关在书房,重新翻阅十年间的访谈笔记。那些密密麻麻的字迹里,藏着太多不为人知的细节:他会为了验证一个公式,熬夜翻找旧手稿;他会记得江才健的生日,提前准备好礼物;他会在谈及祖国时,眼里泛起泪光。

“人们总说杨先生是‘科学巨匠’,却忘了他首先是个‘真诚的人’。” 江才健在《追忆杨振宁》一文中写道。这种 “真诚”,体现在他对学术的严谨 —— 当年与李政道的争执,他从不回避,坦言 “是对署名的执念,也是对贡献的坚持”;体现在他对祖国的牵挂 ——2015年恢复中国籍时,他对江才健说 “终于回家了”;更体现在他对朋友的温情 —— 那句 “明年再来”,不是客套,是真心想再聊聊的期待。

这种 “真”,也影响了江才健的治学态度。在修订《杨振宁传》时,他拒绝了出版社 “增加戏剧化情节” 的建议,坚持 “只写事实,不造故事”。他说:“杨先生教会我,真正的传记,不是塑造完美的偶像,而是记录真实的人生 —— 有辉煌,有遗憾,有温情,这才是有血有肉的人。”

如今,《杨振宁传》已再版三次,每次重印,江才健都会在扉页加上一句话:“谨以此书,纪念那位说‘明年再来’的老人。” 这本书不只记录了杨振宁的学术生涯,更记录了一段跨越海峡的情谊 —— 它告诉我们,真正的知己,是懂你的坚守,敬你的真诚,更惜你的温情。

2025 年深秋,江才健带着再版的《杨振宁传》来到清华园。银杏叶铺满小径,就像他最后见杨振宁的那天。他把书放在杨振宁的书房里,轻声说:“杨先生,传记改好了,我来看你了。” 风穿过窗户,吹动桌上的手稿,仿佛有人在轻声回应。

五、启示:大师的底色,是做人的赤诚

五、启示:大师的底色,是做人的赤诚杨振宁与江才健的交往,给我们留下了太多思考。在这个追求 “流量” 与 “噱头” 的时代,他们用半世的交集证明:最珍贵的情谊,是 “真” 与 “暖” 的碰撞;最伟大的大师,是 “才” 与 “德” 的兼具。

杨振宁的伟大,不只在于他提出了 “杨 - 米尔斯理论”,获了诺贝尔奖,更在于他始终保持着 “赤诚”—— 对学术,他追求 “真”,不掺半点虚假;对朋友,他付出 “暖”,不带一丝功利;对祖国,他坚守 “爱”,从未有过动摇。这种 “赤诚”,让他在物理学界站稳脚跟,也让他在人生中收获知己。

江才健的可敬,在于他读懂了这份 “赤诚”。他没有把杨振宁塑造成 “完美的神”,而是记录了他的 “真”—— 有优点,有缺点,有辉煌,有遗憾。这种 “客观”,让《杨振宁传》成为经典,也让我们看到:大师之所以为大师,不是因为没有瑕疵,而是因为在追求真理的路上,从未停下脚步;在待人接物的过程中,始终保持赤诚。

这对当下的我们,是深刻的警醒。有人为了名利,造假数据、编造故事;有人为了面子,虚情假意、敷衍了事。却忘了,真正能经得起时间考验的,是 “真”;真正能温暖人心的,是 “暖”。正如杨振宁所说:“科学没有国界,但科学家有祖国;传记可以有观点,但不能有虚假。” 这不仅是治学的准则,更是做人的底线。

结语江才健想起最后见杨振宁的那天。那句 “明年再来”,成了永远的遗憾,却也成了最珍贵的纪念 —— 它提醒我们,生命中的每一次相遇,都值得珍惜;每一句约定,都可能是最后的告别。

杨振宁走了,但他留下的,不只在物理公式里,更在与江才健的情谊里 —— 那份对 “真” 的执着,对 “暖” 的坚守,对 “爱” 的赤诚。而江才健的笔,让这份情谊跨越了生死,告诉我们:大师的底色,从来不是光环,而是做人的赤诚。

如今,清华园的银杏又黄了,江才健依旧会带着《杨振宁传》去看看。他知道,那位说 “明年再来” 的老人,其实从未离开 —— 他活在书里,活在那些真诚的文字里,更活在每一个懂他的人心里。