我是一名普通的高中心理健康老师,2025年10月25日至26日,我参加了第四届青少年心理安全论坛。这次会议聚焦于“厌学·休学·复学”这一沉甸甸的话题,像一面镜子,照见了当下教育的困境,也照见了那些在边缘挣扎却依然努力生长的孩子们。两天的聆听、观察与思考,让我内心久久不能平静。这不仅是一场学术交流,更像是一次心灵的洗礼。以下,是我对这场论坛的所思所感,有不妥之处,请大家多多指正。

论坛的开场,并非专家讲座,而是几位来自昆明丑小鸭中学的学生站上讲台,讲述他们自己的故事。他们曾是“别人家的孩子”,也曾是被贴上“问题学生”标签的“边缘人”。有人曾是重点学校的“学霸”,却因长期高压导致身体出现应激反应;有人在特殊教育机构经历创伤;也有人曾用伤害自己的方式表达无声的呐喊。

但今天,他们站在台上,声音清晰,眼神坚定。他们不再逃避,而是选择把伤疤摊开,告诉世界:我曾跌入谷底,但我正在努力爬上来。

那一刻,我忽然明白:真正的教育,不是把孩子塑造成我们期待的样子,而是让他们有勇气做自己。

陈行甲老师说:“不必追求完美,也不必永远优秀。允许孩子脆弱、调皮,甚至叛逆,这才是成长该有的样子。”这句话像一束光,照进了我心里。原来,治愈的起点,是接纳——接纳不完美,接纳痛苦,接纳那些“不合时宜”的情绪。

专家的声音:在困境中寻找方向文东茅团队:幸福,本该是教育的底色文东茅教授一直深耕“幸福教育”。他抛出的两个问题,直击人心:“为什么教育没有带来幸福?为什么它没能让人持续地感受到幸福?”

他的团队分享了张北德智中学的“良知班”和北京东方红学校的实践:不以成绩论成败,而是关注孩子的内心是否被看见、被理解。那些曾被主流教育“淘汰”的孩子,在这里重新找回了笑容,甚至爱上了学习。

他还提到“在家上学”的可能性——不是逃避,而是一种回归。回归家庭的温度,回归传统文化中“相亲相爱、守望相助”的精神内核。教育,不一定要困在教室里,也可以发生在厨房的对话中,发生在一次共同劳动里。

这让我开始思考:也许我们太执着于“上学”的形式,却忘了“成长”才是目的。

陈行甲:从抑郁中走出,走向光陈行甲老师的分享,几乎是全场最动容的时刻。他不仅是一位公益人,也是一位曾深陷重度抑郁的“幸存者”。

他坦然讲述自己如何一步步走出黑暗:先是靠药物维持,再是家人的陪伴支撑,最后是通过自我成长,重新找到生命的意义。他把这段经历总结为三个阶段——医疗依赖、家庭支持、自我重建。

他创办的恒晖基金会,推出了“知更鸟计划”,为心理教师、班主任、家长和孩子搭建心理支持系统。如今,他们还在开发“齐家AI”平台,试图用科技的力量,让更多家庭获得专业陪伴。

他说:“心理健康不是‘出问题’才要关注,而是从日常中就要滋养。”我记下了这句话——它提醒我,预防,远比补救更重要。

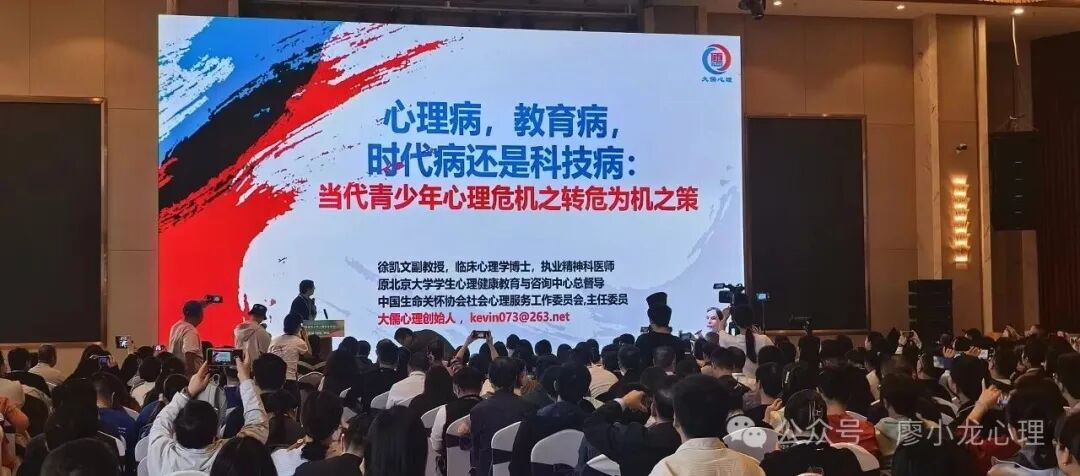

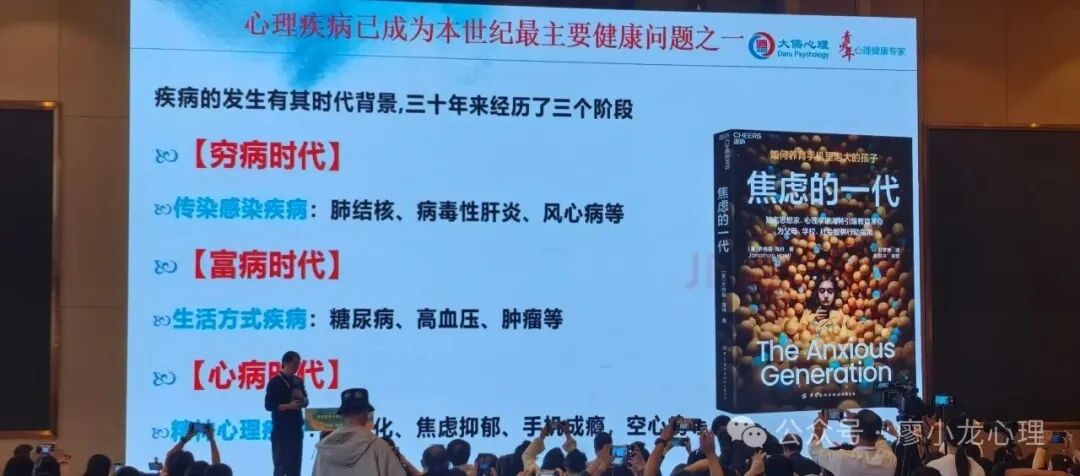

徐凯文:“空心病”时代的警钟“我们不再为吃饱发愁,却开始为‘活着的意义’发愁。”徐凯文老师提出的“空心病”概念,早已在教育圈引发共鸣。这次,他进一步指出:我们正从“穷病时代”走向“富病时代”,再到如今的“心病时代”。

物质丰盈了,心灵却空了。

他特别提到手机与网络对青少年的深层影响:社交被虚拟替代,睡眠被碎片信息侵占,注意力被算法切割。孩子们看似连接着全世界,实则越来越孤独。

他呼吁:要从立法、社会协同、教育评价改革等多方面入手,重建健康的成长生态。他提出新时代的“四好学生”标准:睡好、玩好、友好、爱好。听起来简单,却是心理健康最朴素的基石。

我默默点头——原来,真正的“好学生”,不是刷题机器,而是能好好睡觉、好好玩耍、好好与人相处、有自己的爱好的新“四好学生”。

李镇西:后进生,才是教育的试金石李镇西老师讲了几个“差生”的故事。他从不回避“后进生”这个词,反而说:“正是这些孩子,最能检验一个老师的教育智慧。”

他陪一个成绩垫底的学生练体育,帮他找到自信;让另一个讨厌写作的孩子抄自己喜欢的小说,慢慢唤醒表达欲。他从不急于“纠正”他们,而是先走进他们的世界。

“每个孩子心里,都藏着一个‘想做好人’的愿望。”他说,“只是有时候,他们被伤得太深,不敢相信自己还能被爱。”

这句话让我眼眶发热。是啊,教育不是改造,是点燃。点燃那颗沉睡的心,让它重新跳动。

王旭明:别急着定义“厌学”王旭明老师提醒我们:厌学,不等于讨厌学习。它可能是对僵化的课程内容、刻板的评价体系、缺乏温度的师生关系,甚至是对整个教育体制的无声抗议。

他强调:厌学、休学、复学之间,并没有必然的因果链。每个选择背后,都有复杂的情境与个体逻辑。我们不该轻易贴标签,更不该用“好/坏”来评判。

他主张:教育者要放下“高高在上”的姿态,以平常心、仁爱心去陪伴,去倾听,去对话。在义务教育阶段,要保障基本学习权利;在非义务教育阶段,则应尊重个体选择。

“最好的教育,是真诚的陪伴。”他说,“不是指导,而是共情;不是纠正,而是理解。”

彭凯平:用积极心理学,唤醒内在动力彭凯平教授带来了“积极心理学”的视角。他认为,解决厌学,关键在于激活孩子的内在动力。情绪韧性:让孩子学会在挫折中恢复;成长型思维:相信能力可以通过努力提升;“福流”体验:在学习中感受到沉浸与快乐。

他还分享了“彭式养心八段锦”:深呼吸、抚摸、蝴蝶拍……这些看似简单的动作,却是情绪调节的“微工具”。我当场跟着做了一遍,竟真的感到心静了些。

原来,心理建设,不必宏大,可以从一个呼吸开始。

刘长铭:当教育成了“标准化流水线”刘长铭校长一针见血:今天的厌学,本质上是工业时代教育模式与未来社会需求的错位。

我们把所有孩子塞进同一个模具,用同一把尺子丈量,却忘了他们本就是不同的种子。有人适合开花,有人擅长扎根,有人终将长成参天大树。

他提出一个颠覆性观点:学生是教育的“消费者”不是学校的“产品”。学校不该是“管理机构”,而应是“服务提供者”——提供适合每个孩子的教育服务。

他还说:“衡量教育是否成功,第一标准应该是健康——身心健康。”

这句话,值得所有教育者反复咀嚼。

詹大年:关系,才是教育的根詹大年校长的分享,是论坛的压轴,也是最打动我的部分。

他说:“孩子厌学,本质是关系出了问题——和老师的关系、和父母的关系、和学校环境的关系。”

他用“场景不对”四个字,点破了学校教育的症结。当课堂只有讲授与考试,当校园没有笑声与自由,孩子自然会逃离。

而丑小鸭中学做的,就是重建“对的场景”:允许学生犯错,允许他们不做题,允许他们发呆、画画、弹琴。老师不以“权威”自居,而是笑着和学生聊天,陪他们打球、做饭。

在这里,关系先于教育,信任先于改变。

“好的关系,才是好的教育。”——这句话,我会记一辈子。

论坛特别设置了“教育夜话”快闪环节。分享教育过程中自己的真实的故事与困惑。有人讲情感教育如何改变了问题学生;有人坦承自己在应试压力下的无力感;还有年轻教师说:“我明明想做一名好老师,可总被考核和排名推着走。”

这些声音,真实、粗糙,却充满力量。我忽然觉得,教育从来不是一条笔直的路,而是一群人在黑暗中互相照亮的旅程。

走进丑小鸭:看见另一种温暖实地参观丑小鸭中学,是我此行最震撼的体验。

这是一所“收留”被传统教育拒之门外的孩子的学校。十余年来,3000多名学生从这里走出,重新找到了人生的方向。

校园里没有整齐划一的标语,而是满墙的涂鸦、角落的手工作品、开放的图书角、随时可用的钢琴和唱吧。孩子们自由地走动,有人在看书,有人在弹琴,有人在和老师聊天,脸上是久违的松弛与笑意。

最让我动容的是老师的状态——他们真的“活着”。他们的招聘标准不是学历,而是“爱笑、会玩”。他们不急于“纠正”学生,而是先建立信任。

在这里,我看到了教育最本真的模样:不是控制,而是陪伴;不是塑造,而是唤醒。

回到自己:一名心理教师的反思作为一名高中心理健康教师,带给我更多的反思。这次论坛,像一次“精神充电”,让我重新思考心理教育的新方向。

我意识到:

我要做的,不是“解决学生的问题”,而是“看见学生的存在”;

我要建立的,不是“心理咨询室”的权威,而是“可信赖的关系”;

我要推动的,不仅是个体辅导,更是校园文化与家庭观念的改变。

未来,我打算:

在课堂中更多引入积极心理学实践,帮助学生积累“微小而确定的幸福”;

主动与班主任、家长沟通,推动“关系优先”的教育理念;

借助AI等工具,但不依赖技术,始终相信“人与人”的温度才是疗愈的核心;

继续学习与反思,不做“标准答案”的搬运工,而做学生成长路上的同行者。

结语:教育,是一场温柔的坚持

这次论坛让我明白:厌学、休学、复学,不是“问题”,而是“信号”——是孩子在用他们的方式说:“我需要被理解,被看见,被爱。”

真正的教育,从不是把所有人变成一样的人,而是让每一个独特的人,都能找到属于自己的光。

我们无法立刻改变整个系统,但我们可以从一间教室、一次对话、一个微笑开始。

只要还有人在倾听,就永远有希望。

愿我们都能成为那个,愿意蹲下来,认真听孩子说话的人。

廖小龙心理:我是心理咨询老师廖小龙,分享心理学知识,心理健康教育,心理团体辅导相关内容,感谢您的关注和支持!