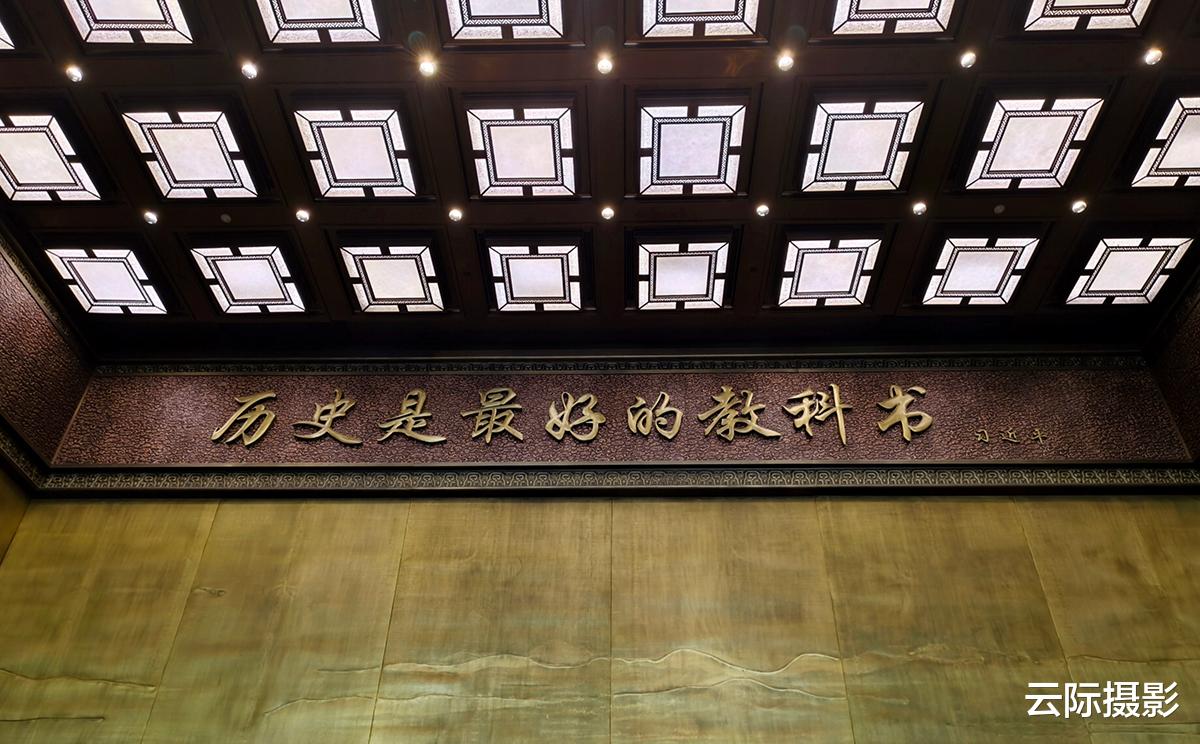

在北京众多的博物馆之中,于2023年9月15日正式面向社会公众开放的中国考古博物馆,是一个很值得多次参观的地方。据互联网的资料介绍:中国考古博物馆的一层为百万年人类史展厅,二层系统勾勒中华文明起源形成发展图景,三层丰富完善夏商周王朝特质。

展品以考古发掘出土品为主。基本陈列包括“文明起源”“宅兹中国”“大国一统”“和融万方”“民族觉醒”5个专题。

在周末的闲暇时光里,可以选择一个人独自前往和进行参观游览。其中第一层为人类史的展示,在历史大道上可以看到旧石器代到历史中国的时间轴记录。知晓人类在科技改变生活的道路上经历并留下的证据,仰头还可以看某一天的天文星象照片时刻记录。

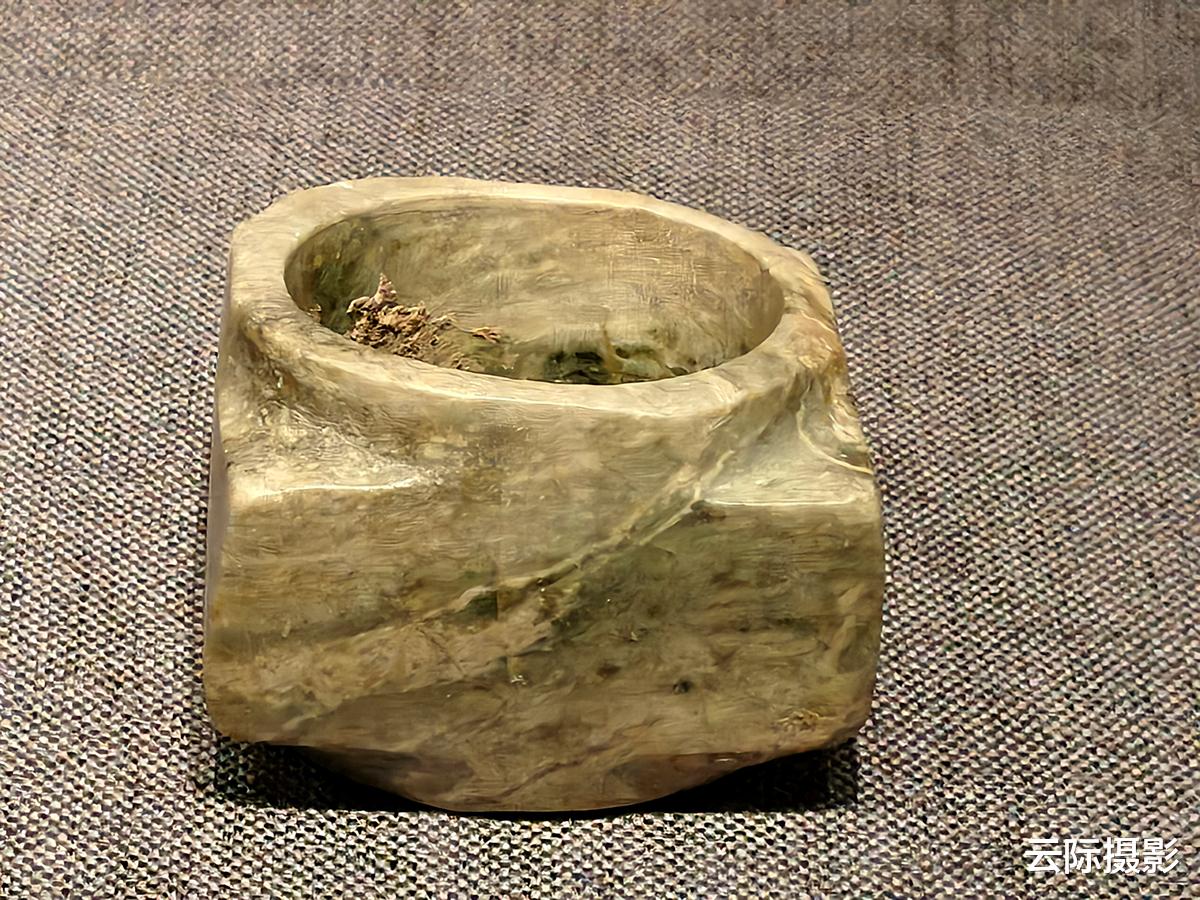

沿着引导标识,顺着扶梯上二层,其“仓储式陈列”的文物展示则让人目不暇接。旧石器时代以磨制的物品较多,而新石器时代则以陶器和青铜器为主。从就地取材到天工开物,展现了古人的勤劳与智慧。

在二层的陈列区内,有好多物品让人惊叹,不论是材质还是磨制工艺都达到了很高的水准,就是现在的人,没有耐心的情况下估计也很难手工制作出来。

其展示的各种精美的陶器,它们造型独特,每一件都像是古人跨越时空送来的礼物。用拍照设备一顿拍的过程中,每一张照片都感觉能把历史定格下来。

青铜器深深都吸引了我的注意。那些历经数千年岁月沉淀的青铜器,在特殊灯光的映照下表面泛着深邃而神秘的幽绿色光泽,仿佛被时间镀上了一层古老的滤镜。

当视线轻轻扫过这些器物时,恍惚间似乎能听见它们在静默中低吟浅唱,缓缓诉说着商周时期祭祀典礼的庄重肃穆、战场征伐的金戈铁马。

或是王公贵族宴饮时的丝竹管弦之声,每一道纹路、每一处锈迹都像是时光留下的密码,等待着观者去破译其中蕴藏的古老故事。

妇好墓出土的玉器是中国商代晚期玉器工艺的杰出代表,其种类之丰富、工艺之精湛、文化内涵之深厚,在中国考古史上具有举足轻重的地位。

从种类上看,玉器涵盖了礼器、仪仗器、装饰品、工具、生活用具等多个类别,总数超过750件。其中礼器类包括玉璧、玉琮、玉圭等传统礼制用器,这些器物多呈规整的几何造型,表面常饰以精细的兽面纹或云雷纹,体现了商代严格的等级制度和祭祀传统。仪仗类玉器如玉戈、玉矛、玉戚等,虽然多为礼仪用途而非实战兵器,但其造型仍保留了实用武器的特征,反映了商代"尚武"的文化特质。

装饰类玉器数量最多,包括玉璜、玉玦、玉管、玉坠饰以及各种动物形佩饰,这些器物往往造型生动,工艺细腻,既展现了高超的雕琢技艺,又透露出当时贵族对美的追求。

在工艺技术方面,工匠们熟练掌握了切割、钻孔、打磨、抛光、雕刻等一系列复杂工序。特别值得注意的是其线刻工艺,能在坚硬的玉石上刻画出细如发丝的纹饰,线条流畅而富有韵律。

浮雕和圆雕技法运用娴熟,尤其是那些栩栩如生的动物形玉雕,如玉凤、玉龙、玉象、玉虎等,不仅形态逼真,更通过姿态和表情的刻画传达出生动的神韵。钻孔技术尤为精湛,许多玉器上的穿孔直径不足1毫米却极为精准,显示出当时已掌握相当先进的工具和技法。

从材质选择上已表明早在商代晚期,中原地区与西域之间就已存在稳定的玉料贸易通道,对于研究古代丝绸之路的前身——早期玉石之路具有重要价值。部分玉器还采用了绿松石、孔雀石等其他珍贵材料进行镶嵌或装饰,进一步提升了器物的艺术价值。

大量动物形玉雕则可能与商代的图腾崇拜或自然崇拜有关,其中不少形象与甲骨文中的动物字形相似,为古文字研究提供了形象参照。一些玉器上还残留有朱砂痕迹,暗示其可能用于特殊的仪式场合。

妇好作为商王武丁的王后,其墓中随葬如此丰富的玉器,不仅彰显了她尊贵的身份地位,也反映了商代贵族妇女可能参与某些宗教活动的历史事实。

在镇馆之物的留影拍照的时候,建议提前搜集资料,或在现场约20分钟的讲解(讲解时间可看一层服务处的时刻表)中详细了解其震撼的地方。比如玉珏、陶人面像、绿松石龙形器、司母辛铜方鼎、铜牺尊和文吏俑等等。在二层和三层展区内如同寻宝的乐趣一样,说不定就能发现让你惊叹的物件。

时间方面,大约需要2小时内,从二层一直看到四层,并且在16点后禁止入馆,16:30闭馆。如果看的仔细并且对物件看的认真的花,时间可能超过2小时。

至于拍摄器材,首选的是具备长焦功能的手机,相机拍摄的话,镜头的选择和相机的重量是挑战,毕竟隔着玻璃拍摄,灵活性还是手机更佳。

对比故宫里的藏品和中国国家博物馆的藏品来说,中国考古博物馆的物件更接近生活和历史的演变过程。震撼程度各不相同,有时间的话可以多次去三个地方进行对比体验。

从个人角度来说,个人更倾向于考古博物馆,相对位置比较适中且参观的过程很惬意。并且用照片简单的拍照记录时,可通过常设展厅展品6000多件物件中,感受到历史的厚重与生命的鲜活在这一刻达成了跨越时空的共鸣。

不知道你是否也去过中国考古博物馆呢?