当嫦娥六号把来自月球背面的土壤带回地球时,所有人都明白:这批样品一定会改变我们对月球的认识。只是没想到,它竟告诉我们,月球,真的会“生锈”。

11月16日,中国科研团队宣布,在嫦娥六号月壤中首次发现微米级晶质赤铁矿和磁赤铁矿,而它们的存在几乎打破了过去几十年关于月球化学环境的基本逻辑:一个没有空气、没有水、充满太阳风的地方,怎么会出现只有“氧化反应”才能形成的铁锈?

这一次,中国科学家不仅发现铁锈,还首次解释了月球“铁锈”的生成机制,并用样品证据给长期悬而未解的“月球磁异常”找到了物理载体。这意义,不亚于重新写了一段月球演化史。

长期以来,科学界认定月球是一个典型的“超还原环境”:没有大气、没有液态水、没有自由氧,表面长期暴露在强烈太阳风中——理论上根本不具备形成三价铁矿物的任何条件。

也就是说,月球上的铁,本来应该一直保持“原生态”,它理论上应该永远不会生锈。

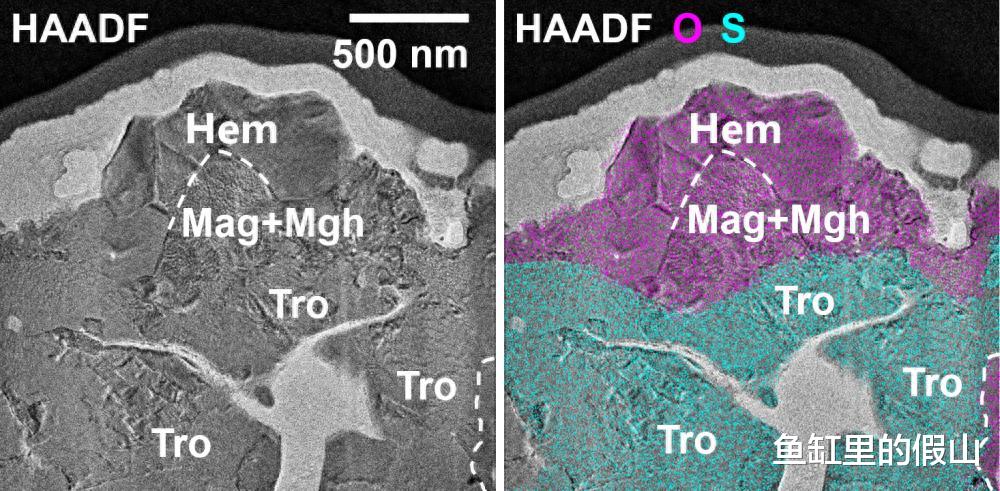

但嫦娥六号带回的样品推翻了所有教科书式认知。通过透射电子显微镜观察,科研团队发现了结构完整、晶格清晰的微米级赤铁矿与磁赤铁矿矿物颗粒,并确认它们不是污染,也不是后期形成,而是月球本地产物。

这意味着,月球上曾出现过极其罕见、极其短暂,却足以让铁氧化的特殊条件。

到底是什么造就了月球的“铁锈”?

在常规地质环境中,铁矿“生锈”需要水与氧气。可月球没有水,没有空气,那还剩什么?

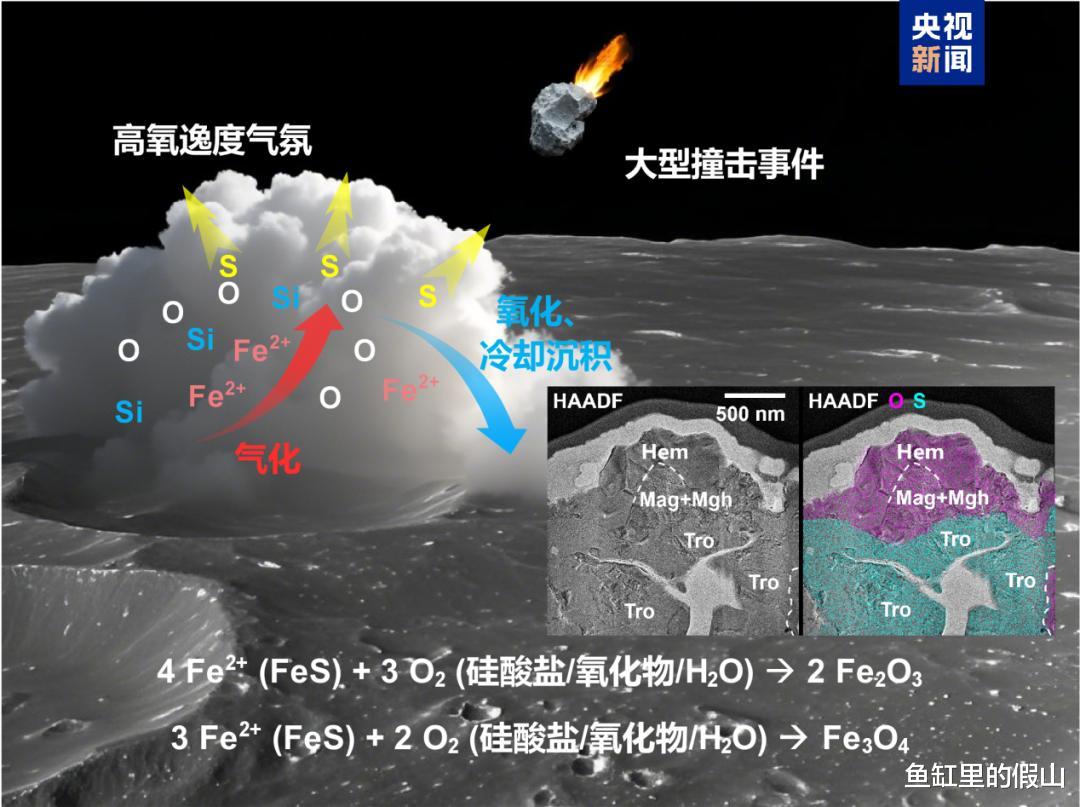

嫦娥六号样品给出一个解释:超级撞击事件,可以在瞬间创造“氧化气相环境”。

当地质天体以几十公里每秒的速度撞上月球时,巨大的能量会在极短时间内产生:

极高温度

极高压强

富含氧的瞬时气相

并让周围矿物发生结构破坏与重组

铁在这种极端环境里被急速氧化,陨硫铁等矿物发生脱硫反应,最终在冷凝沉积过程中形成晶质赤铁矿和磁赤铁矿。

过去科学家推测南极—艾特肯盆地边缘的“磁异常”来源不明,可能与某种矿物沉积有关,但一直没有样品证据。这一次,嫦娥六号直接给出答案:

磁铁矿与磁赤铁矿,就是磁异常的真正矿物载体。几十年未解的科学谜团,就这样被中国任务带回的一把月壤解开了。

这项成果意义之大,至少体现在三层:

第一,它改写了月球氧化还原状态的认识。过去:月球整体处于“还原环境”。现在:至少在重大撞击发生的区域,曾出现过强氧化气相。

这意味着月球表面化学环境比我们想象的更复杂。

第二,它直接解释了月球磁异常成因。赤铁矿的形成机制与磁性矿物的同时存在,为解释数十年来困扰科学界的“南极—艾特肯盆地磁异常”提供了样品级证据。

理论从“猜测”变成了“实锤”。

第三,它重塑了人类分析月球演化史的路径。如果月球曾多次经历这种“氧化喷发式撞击”,那么月球表面的矿物结构与组成可能远比想象更具多样性。这将影响未来的月球资源评估、探测策略甚至载人基地的选址。

嫦娥六号带回的这一点月壤,价值远超同体积的黄金,它正在一层层揭开月球历史深处的秘密。

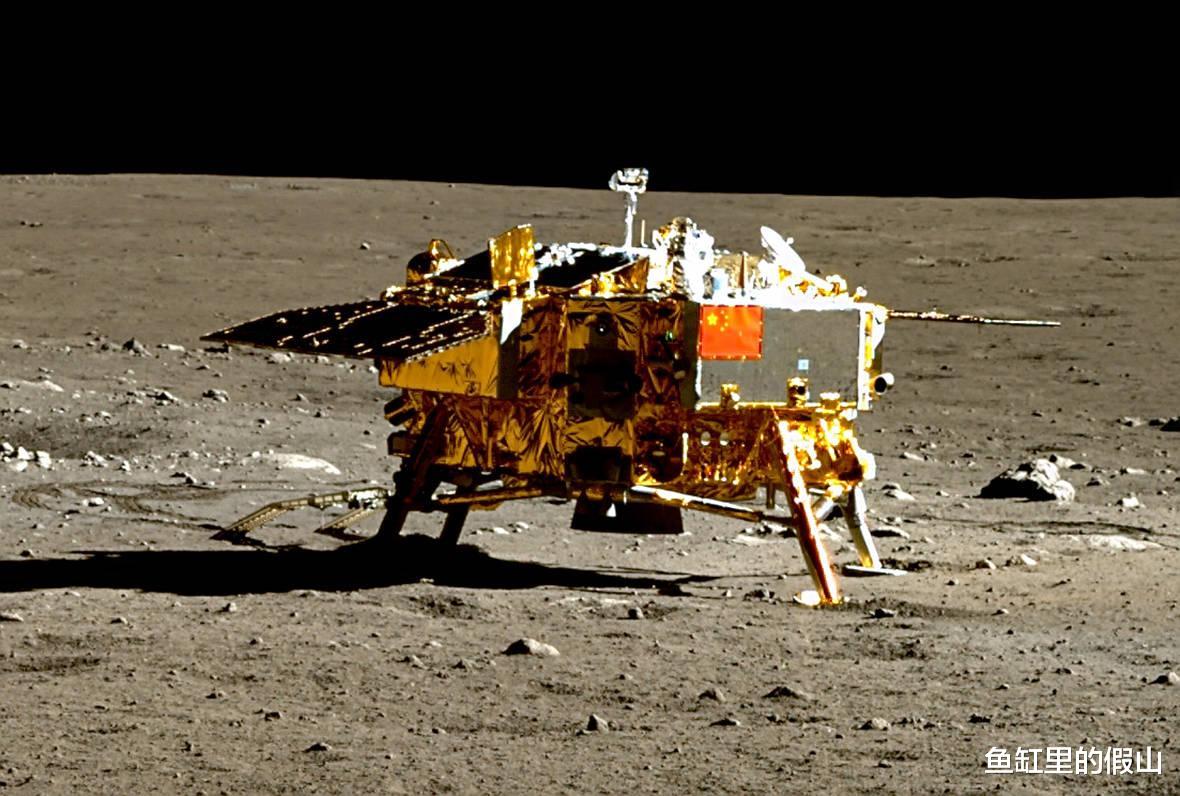

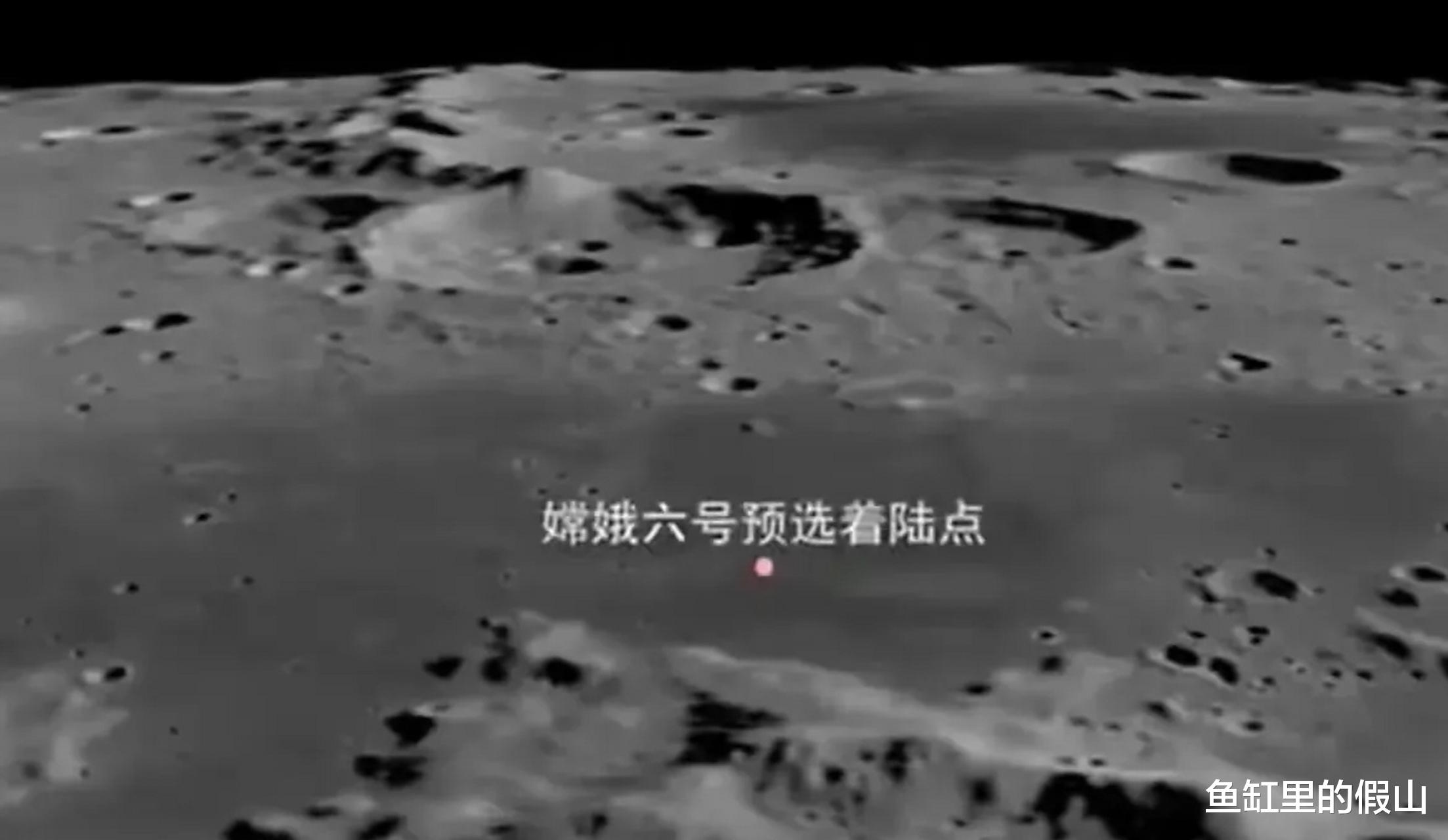

月球背面的艾特肯盆地,是整个太阳系岩石天体中最大、最深、最古老、最具有科学价值的撞击盆地。

它的规模巨大到什么程度?足以让整个月球“变形”,造成至今可检测的磁异常。几十年来,没有任何国家从这里带回过一克样品。嫦娥六号是人类历史上第一次。

能有这个这个发现不是运气好,而是中国探月工程的精准布局让它成为必然。没有去月背的通信技术突破,没有完整的弧形返回轨道设计,没有高难度的无人采样与逆行起飞,中国科学家今天无法站在世界最前沿。

科学成果是辉煌,但背后是一整代航天人的技术攻坚。

嫦娥六号的“月球铁锈”发现有多重要?

它告诉我们,月球远不是我们想象中的“死寂”。它经历过暴烈的撞击、复杂的化学反应,也许至今仍在缓慢变化。

更重要的是,这项发现标志着一个时代已经悄然到来——中国已经开始用“样品证据”而非“遥感推测”来改写人类对月球的理解。