历史上,中原王朝为了抵御北方的游牧民族南下,修建了一道一道的长城,形成了万里长城。长城的修建不仅耗费了大量的人力物力财力,严重制约了经济的发展,还对抵御北方民族南下没有发挥太大的作用。其实,在农耕、游牧交界一带,原本就有一道天然的屏障,他们就是森林。

游牧民族之所以难以对付,是因为他们是马背上的民族,擅长于游击战。骑着马,可以增强军队的机动性,便于掌握战争的主动权。而长城的目的,主要就是挡住马匹。长城一般修在山脊之上,这样可以达到易守难攻的效果。其实,森林也可以实现长城的作用。森林可以阻碍骑兵通行,并给伏击战、游击战提供隐蔽的场所。游牧民族一旦进入森林作战,那就丧失了骑兵的优势了。

在先秦时期,黄土高原分布着大片的森林,加上高原地形复杂,沟壑纵横,骑兵难以穿越。所以,在三代时期,蒙古高原的游牧民族是无法越过黄土高原而对关中地区产生威胁的。但春秋战国开始,由于经济开发,人口迅速增长,加上各国大兴土木,导致黄土高原的森林迅速减少。与此同时,北方游牧民族的威胁也增大了。

从上古时代到近代,中国北方的森林就是呈现不断减少的趋势。秦汉时期,北方的土地基本开发完毕,森林面积大幅度减少。由于森林破坏,黄土高原水土流失加重,河水变成了黄河。由于泥沙淤积严重,黄河在战国到秦汉之间多次改道。唐朝时期,北方森林就更少了。有人估计,唐朝时期黄河中游森林覆盖率为32%。

西周时期黄土高原森林分布

西汉时期,匈奴已经可以从黄土高原直接南下关中平原,让关中地区腹背受敌。唐朝时期,突厥多次从河套平原南下关中,曾一度让李渊想要迁都。但唐朝之前,统治者基本都在破坏森林,没有意识到森林对于抵御游牧民族的重要性。直到北宋时期,这种局面才得以改变。

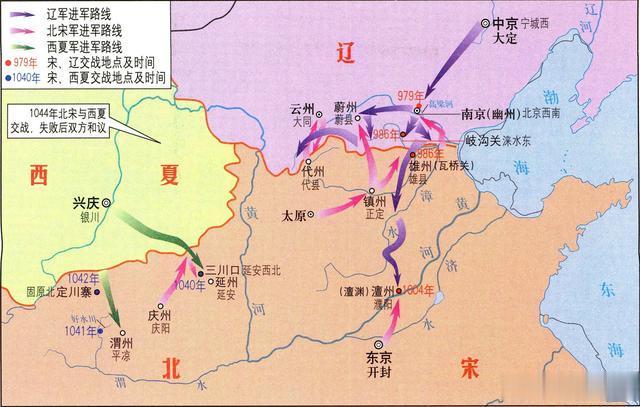

北宋立国时,定都开封,无线可守,而北方的燕云十六州又掌握在辽国手中,河北成为了宋辽交战的前线,所谓“河北者,国家根本之地,存亡系焉。”而河北地势平坦,多沼泽,不适合建设长城,为此北宋选择在河北大规模植树。

961年,宋太祖赵匡胤就下令在河北植树,其树木主要是桑树和枣树,是经济作物,并规定“有能广植桑枣,开垦荒田者,只纳旧租, 永不通检。”桑枣种植的主要目的是为了发展经济,顺便带有军事防御的职能。而种植榆树则主要是为了防止骑兵南下了。1016年,宋真宗下令绘制《北面榆柳图》,表明植树防边成为了国家政策。南宋史学家王明清在《挥麈后录》中说:“于瓦桥一带南北分界之所专植榆柳,中通一径,仅能容一骑”。宋仁宗时期,命“自保州以西无塘水处,广植林木,异时以限敌马”。

北宋将河北的树木视为军事防线的组成部分,禁止百姓砍伐。《宋刑统》中记载:“诸毁伐树木、稼穑者,准盗论”。宋仁宗曾下诏:“河北堤塘及所在闲田中官所种林木,毋辄有采伐,违者置其罪。”。

到了北宋后期,河北的榆树种植已经达到了相当可观的规模。沈括曾说:“定州北境先种榆柳以为寨,榆柳植者以亿计。”北方的契丹人对这些绿色防御线非常反感,经常派遣人来偷砍树木,《宋史》记载:“雄州种木道上,契丹遣人夜伐去”。

但由于北宋推行“重文轻武”“守内虚外”的国策,导致军事长期疲软,最终还是无法抵御北方民族的南下。1127年,金兵南下,攻破开封城,俘虏徽钦二帝,北宋灭亡,史称“靖康之变”。这说明了,一个王朝的存亡不能完全依靠地理上的天险,而是要有合理的制度。

明朝时期,朱棣迁都北京,各北方边防带来巨大的影响。历史上,任何一座首都周边的树木都是砍伐殆尽的,因为首都有几十万乃至上百万的人口,需要大量的木材。定都北京后,燕山、河北、山西一带的树木迅速减少。例如,宣德年间的易州“林木蓊郁,便于烧采”,但弘治年间已经是“数百里内山皆濯然, 举八府、五州、数十县之财力屯聚于兹, 而岁供犹或不足。 民之膏脂日已告竭, 在易尤甚”。

1436年,湖广布政司检校程富就上奏,提出在九边一带,“广植榆柳,以遏阻蒙古骑兵列骑而行”。1449年,翰林院侍讲刘定之也建“多植榆柳, 以制奔突"。明朝中后期,由于蒙古的威胁日盛,朝廷植树防边的思想达到了高峰,许多有识之士、将领都提出了大规模植树的建议,许多将领还在自己所管辖的边镇进行了实践,比如万历三年,巡按御史陈文遂令军民“沿亩种树, 既收厚利, 又遏戎马"。

但朝廷许多人也持有反对的意见,他们认为植树造林在平原地区还可以推行,但山西、陕西等地气候干旱,植树难以存活,是徒劳无功。还有的人认为植树造林需要浪费大量的人力、物力和财力,植树的同时又要下令禁止砍伐,会提高京城的木材、燃料价格,对于官府和百姓都是不利的。最终,因为反对者众多,植树的事情也就无法再国家层面统筹进行。

榆林

清朝时期,种植树木来防止骑兵的思想已经淡化,但是植树的军事意义依然存在。左宗棠出征新疆时,在关中、甘肃的道路两边种植柳树,其主要目的自然不是防止骑兵,而是为了鼓舞士气,并给以后的士兵提供休憩的场所,所谓前人种树后人乘凉。

新中国建立后,在东北、华北和西北地区广泛种植树木,建设“三北防护林”。三北防护林的建设,有利于恢复北方的生态环境,促进北方经济的发展,与此同时,防护林还在国防上有重要的价值。例如,三北防护林可以改变边疆的生态环境,改善边防官兵的生活环境。在上个世纪后期,中苏关系十分紧张,如果苏联机械化部队长驱直入,那森林也可以起到一定的屏障作用。因此,三北防护林并非只是防御风沙的,还可以巩固国防。

但无论如何,任何天险都不是立国的根本依靠,赵匡义说得好“在德不在险”。任何一个王朝,只要内部矛盾加剧了,那就算具有再好的天险,那也会被攻破的。天险,有利于减少防御的成本,增加防御的力量,但最终的天险还是民心。