近日,一则“回国手机被保护性关停”的新闻引发广泛讨论。从尼泊尔回国的李先生手机突遭“保护性停机”,中国移动新疆公司随后发布情况说明,承认问题并致歉。这一事件不仅引发了公众对“保护性停机”机制的热议,更让我们思考:在坚决反诈的大背景下,运营商如何在履行安全责任的同时,更好地保障用户体验?

01

安全防线:反诈责任不容忽视

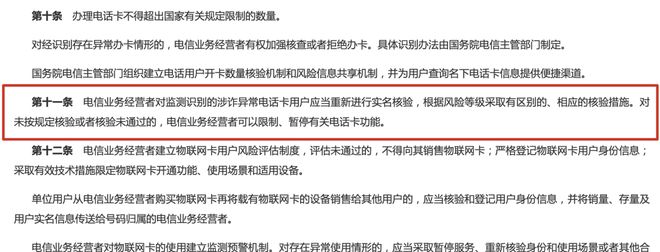

首先,“保护性停机”并非随意之举,而是通信运营商们依据《反电信网络诈骗法》,对涉诈风险号码采取的限制措施,核心是警惕号码被冒用诈骗的防护机制。当系统判定以下三类风险时,将会自动触发这一保护措施:号码出现跨境漫游轨迹、实名信息异常、使用行为异常等行为。

这一机制的建立源于严峻的反诈形势。人民公安报报道显示,2024年,全国公安机关共破获电信网络诈骗案件29.4万起。在此背景下,通信运营商们需要承担起反诈责任,通过技术手段在诈骗发生前进行干预。

02

体验困境:服务改进之路

然而,李先生的经历暴露了这套系统在执行过程中的不足:

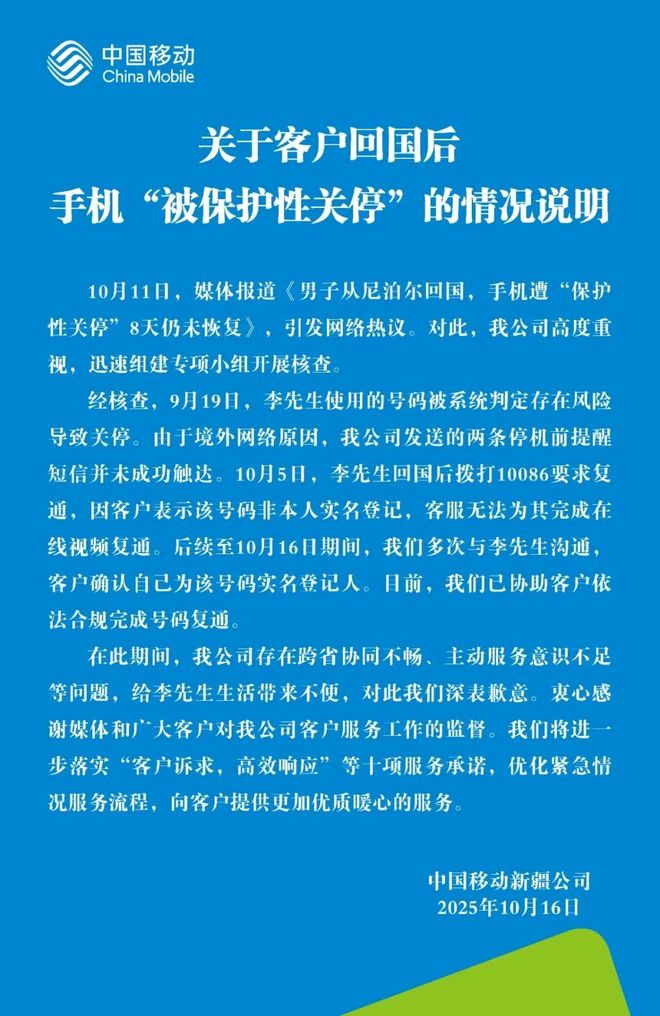

1.由于境外网络原因,本应在停机前送达的提醒短信未能成功接收;

2.跨省业务协同不畅导致线下复通流程繁琐;

3.特殊场景下缺乏应急通道使用户陷入困境。

值得关注的是,在此次事件中,中国移动新疆公司的回应展现了积极改进的态度。中国移动没有将问题简单归咎于技术漏洞或用户责任,而是坦然承认“跨省协同不畅”“服务意识不足”等主观问题,并承诺优化流程。这种明确归因于自身服务能力的态度,比简单归咎于“技术漏洞”更显诚意,同时也表明中国移动并非只关注安全而忽视体验,而是在积极探索两者兼顾的可行路径。

03

积极探索:安全与便利的平衡

从客观角度看,通信安全与便捷服务之间存在天然张力,但二者并非不可调和的矛盾。正如机场安检虽然增加了等候时间,却是保障飞行安全的必要措施一样,通信领域的反诈防护也需在安全与便利之间寻找平衡。

中国移动的表现显示,他们确实在认真对待这一平衡问题。一方面坚决落实反诈责任,另一方面也在持续优化服务体验。这种努力值得肯定,但其成效最终需要由用户体验来检验。

“保护性停机”机制在反诈方面有存在的必要性,而其在执行过程中产生的“误伤”问题也确实存在。随着技术升级和流程优化,我们有理由期待这一机制将从现在的“必要之恶”逐步演进为更具智慧的“精准之护”。

对于用户而言,理解反诈工作的复杂性,同时积极反馈使用中的问题;对于运营商而言,坚守安全底线的同时,持续倾听用户声音、优化服务体验——这或许是实现安全与便利平衡的最佳路径。

通信服务已成为现代社会的基础设施,其安全性与便捷性同等重要。唯有各方共同努力,才能构建既安全可靠又便捷高效的数字生活环境。