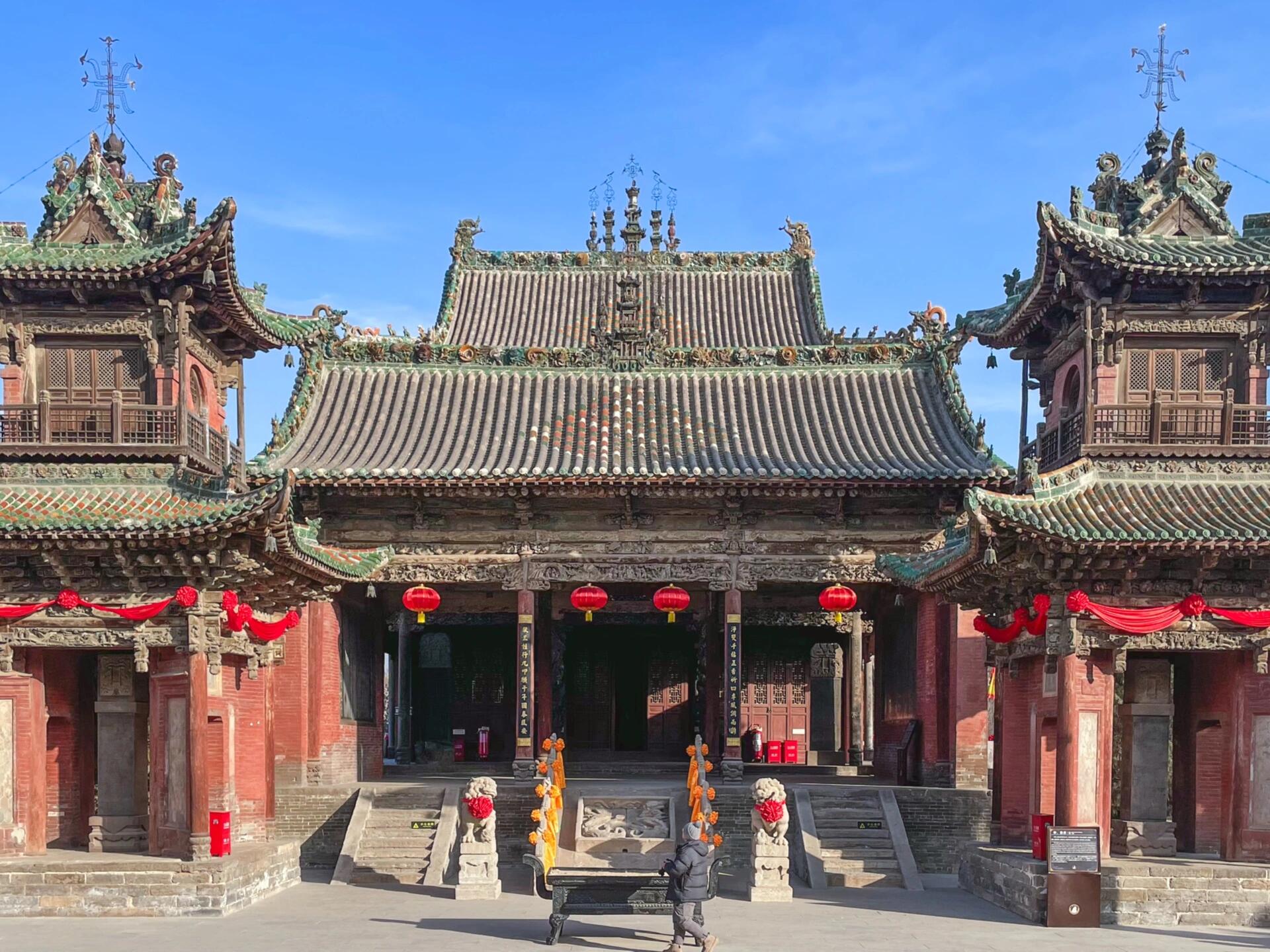

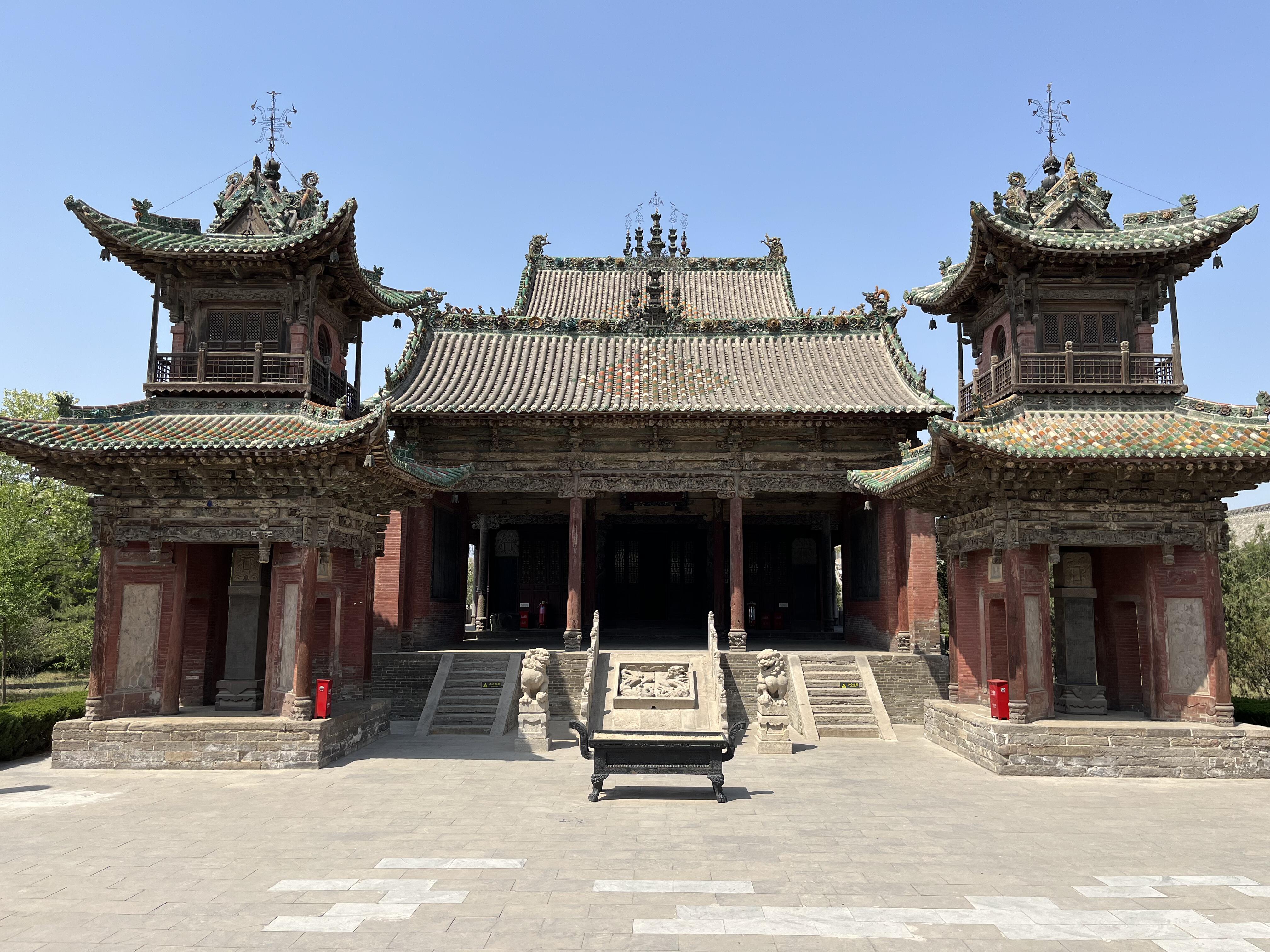

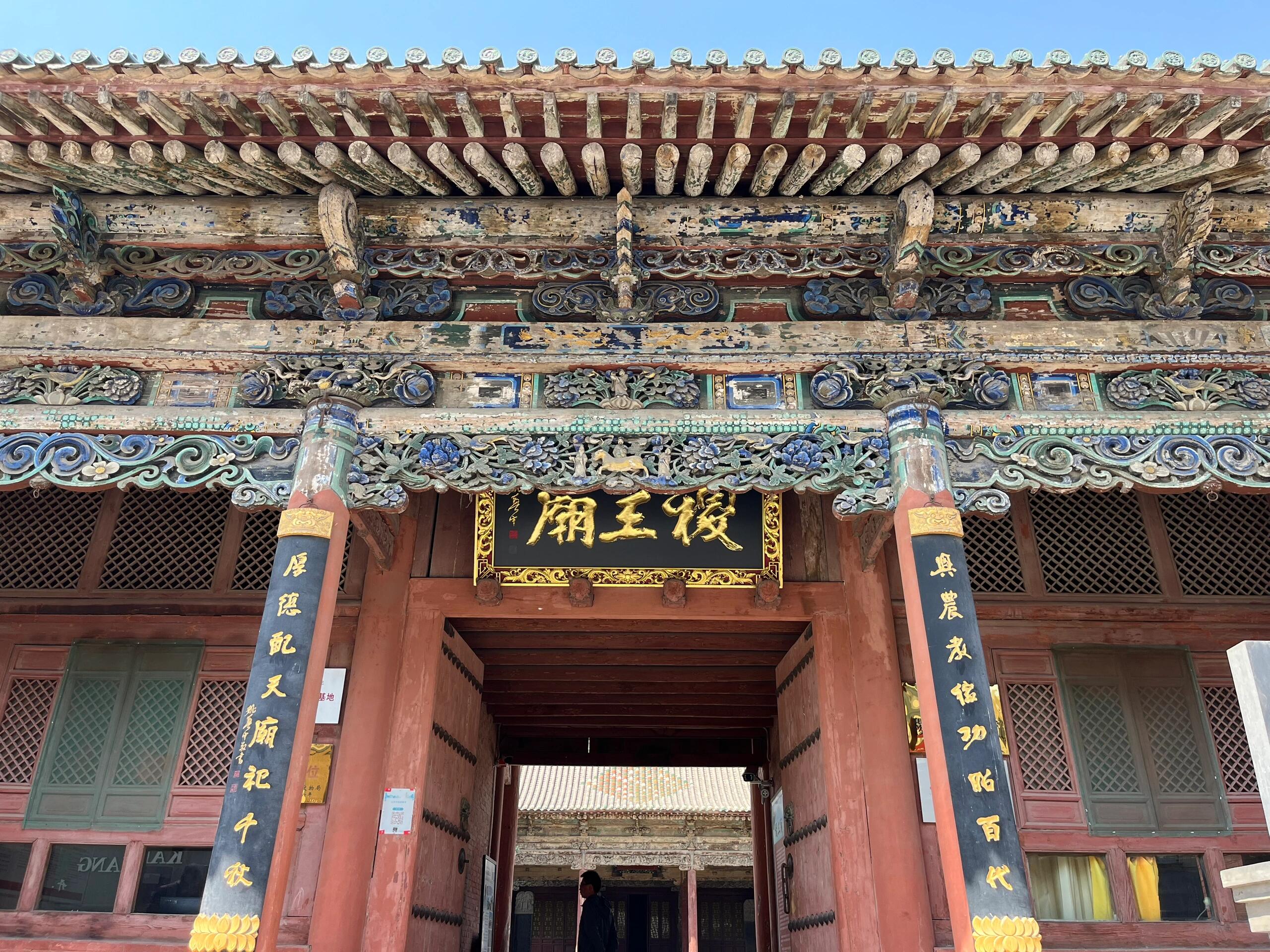

在山西运城稷山县的晨光里,稷王庙的琉璃屋脊正把朝阳揉成碎金。我攥着30元门票跨过门槛时,忽然想起《诗经》里"诞后稷之穑,有相之道"的句子——这位被尊为"后稷"的周族始祖,或许从未想到,三千多年后会有群举着手机的"干饭人",对着他庙前的盘龙石柱发出"哇塞"的惊叹。

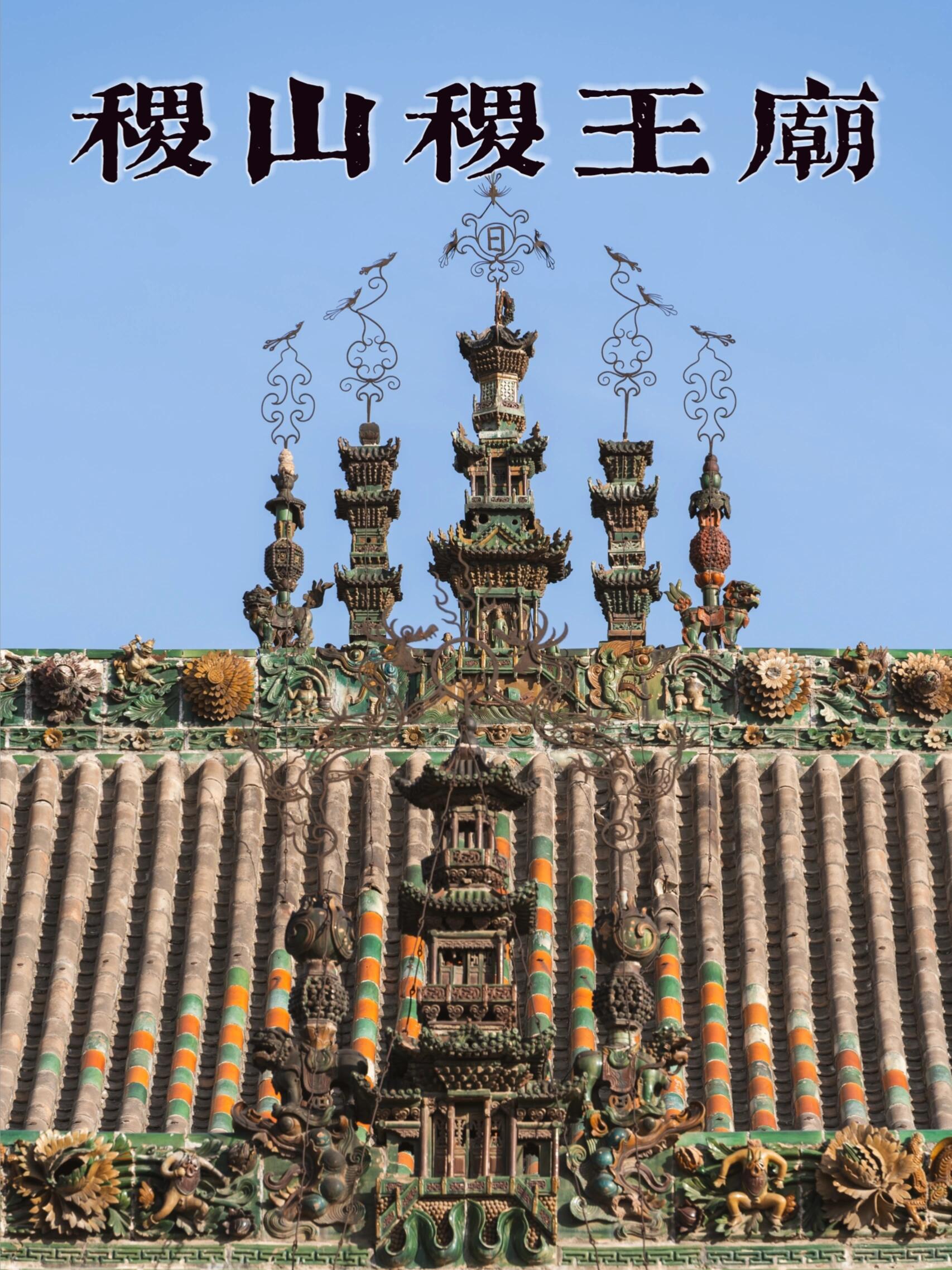

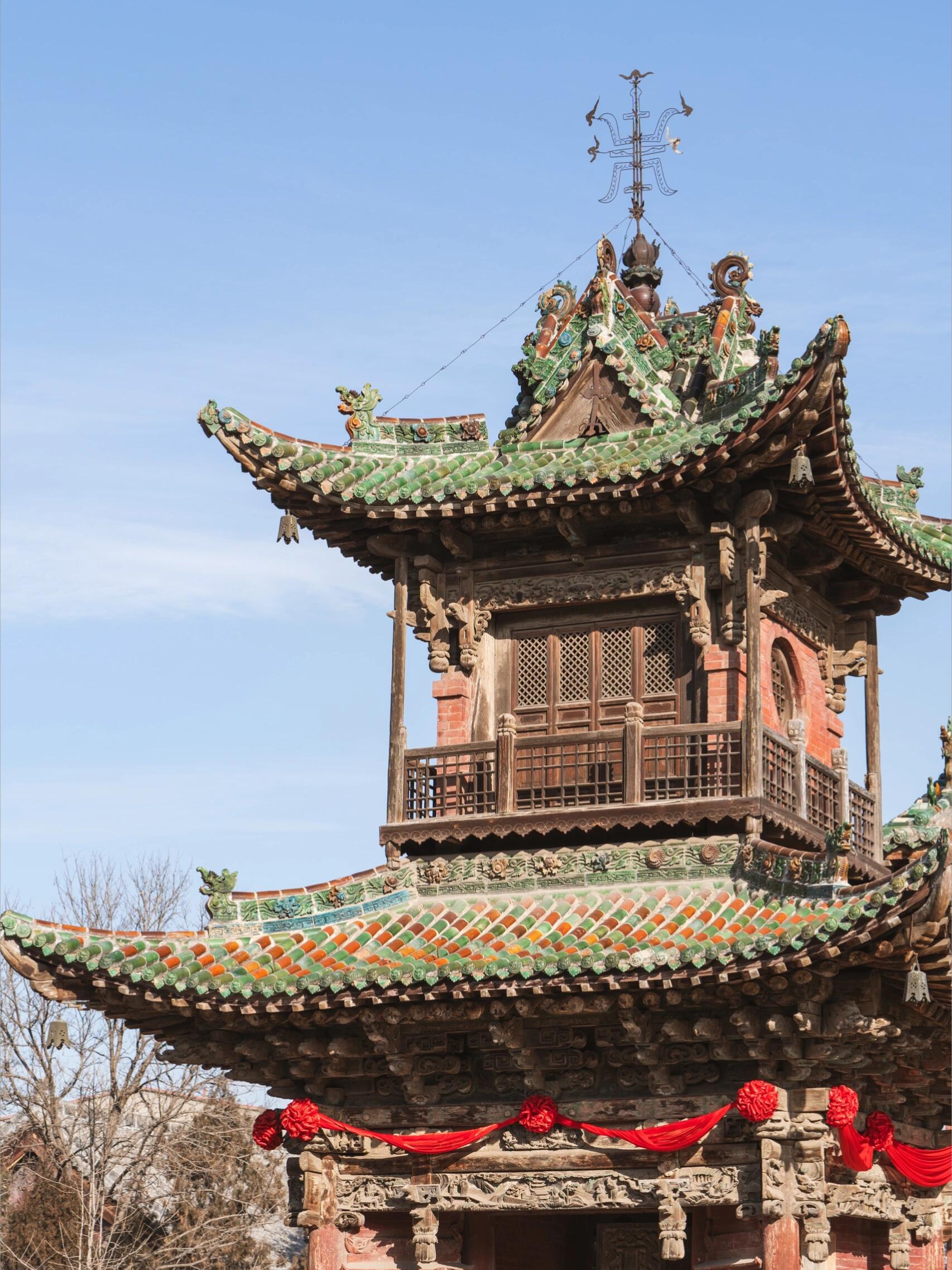

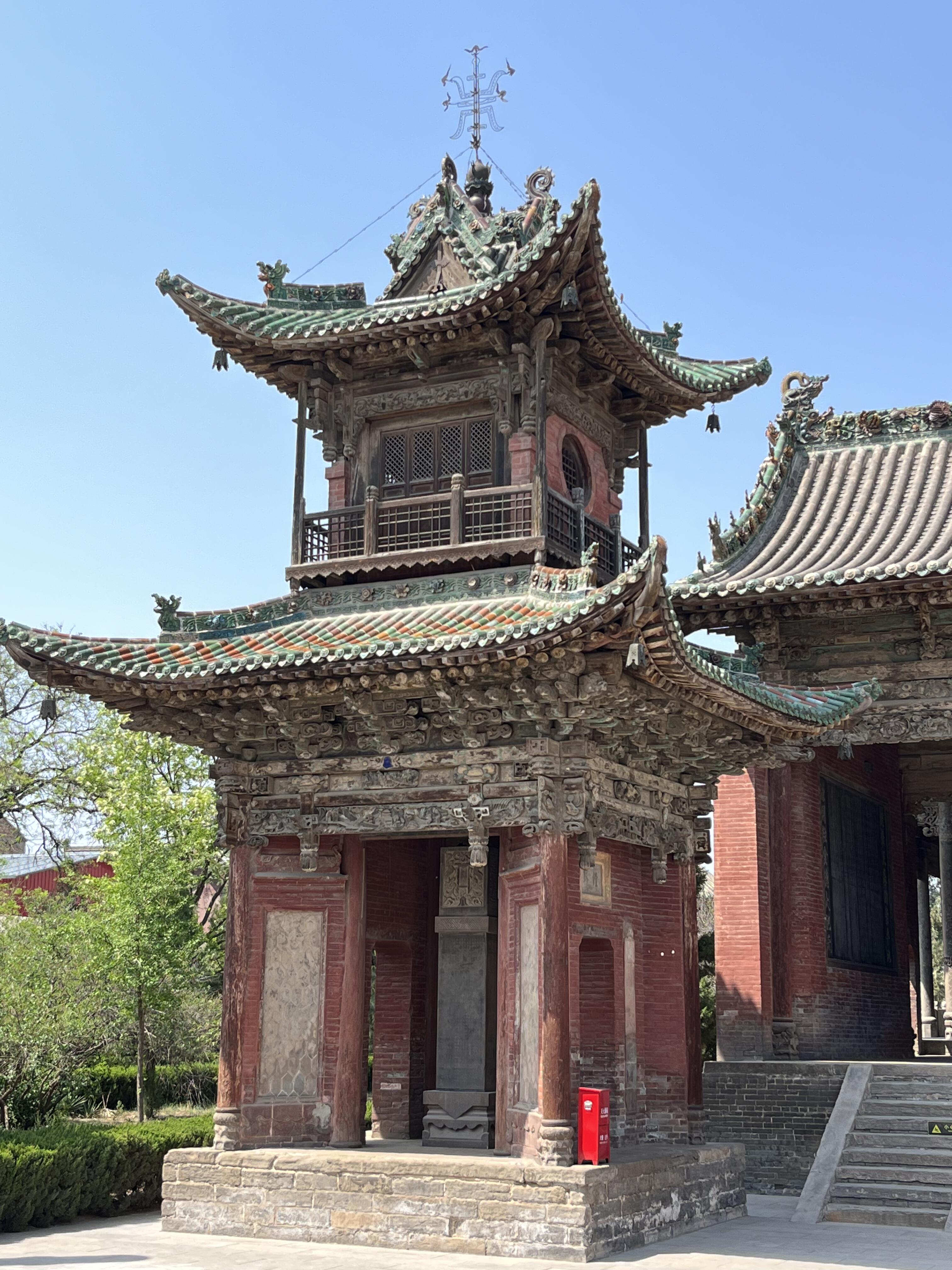

后稷殿的屋脊像一条凝固的星河。三重檐琉璃楼阁立在正中央,檐角挂着的风铎虽已沉默,却让人错觉下一秒就会响起"叮叮"声,惊飞瓦当间的云纹。屋脊两侧的牡丹芍药开得正盛,花瓣边缘的鎏金线条被百年风雨磨出温润的包浆,凑近看,竟能在花蕊里发现 tiny 的谷穗浮雕——原来连花神都要守护这方土地的五谷丰登。

最绝的是两端的龙吻。它们不像常见的鸱吻那样凶神恶煞,反而微微垂首,龙嘴里衔着的不是剑戟,而是一束饱满的麦穗。阳光斜斜切过龙吻的脊背,鎏金鳞片间跳跃的光斑,像极了秋收时打谷场上飞扬的谷粒。我突然想起《山海经》里"后稷播百谷"的记载,或许古人早把对粮食的敬畏,熔进了这吻脊吞穗的神兽里。

献殿的琉璃就活泼多了。正脊上的飞马四蹄生风,马鞍上驮着的不是金银,而是满满当当的粮袋;垂脊上的走兽们排着队,排头的狮子爪子下按着谷囤,后面的海马嘴里衔着耧车,连最小的垂兽都捧着一束麦穗——这哪里是屋脊,分明是把《天工开物》的农耕场景搬到了天上。有游客指着飞马笑:"这要是快递界祖师爷,估计能搞个'稷山速运',专送五谷杂粮。"

献殿前的木刻栏板才是真正的"时光机"。春播图里,农夫弯着腰扶犁,牛蹄扬起的泥土颗粒分明,犁尖翻开的土层下,隐约能看见埋着的种子——原来《齐民要术》里"深耕细作"的讲究,早在清代就被刻进了木头里。夏管图中,两个农妇蹲在田垄间除草,其中一个抬头擦汗的动作,让我想起老家外婆晒得黝黑的手臂;她们脚边放着的陶罐,说不定装的就是古人的"防晒霜"马齿苋汁。

最热闹的是秋收图。打谷场上堆着小山似的谷垛,几个壮汉挥舞着连枷,金黄的谷粒飞溅出来,在栏板的缝隙里积成了薄薄的一层"历史尘埃"。旁边的扇车上,一个少年正使劲摇动把手,风从镂空的扇叶间穿过,把瘪谷吹到远处,这个场景和我去年在云南看到的传统打谷方式一模一样。有个带孩子的妈妈指着木刻说:"你看,这就是'粒粒皆辛苦'的现场版,比背《悯农》有用多了。"

冬藏图却透着股子烟火气。地窖里整齐码着陶罐,罐口封着的稻草绳还打着百年前的结;墙角堆着的农具上,甚至能看见修补过的痕迹——原来古人也懂得"新三年旧三年,缝缝补补又三年"。最妙的是画面右上角,一个老农正对着陶罐里的种子微笑,那眼神像极了现代父母看自家娃的满月照,满满的都是对来年的期许。

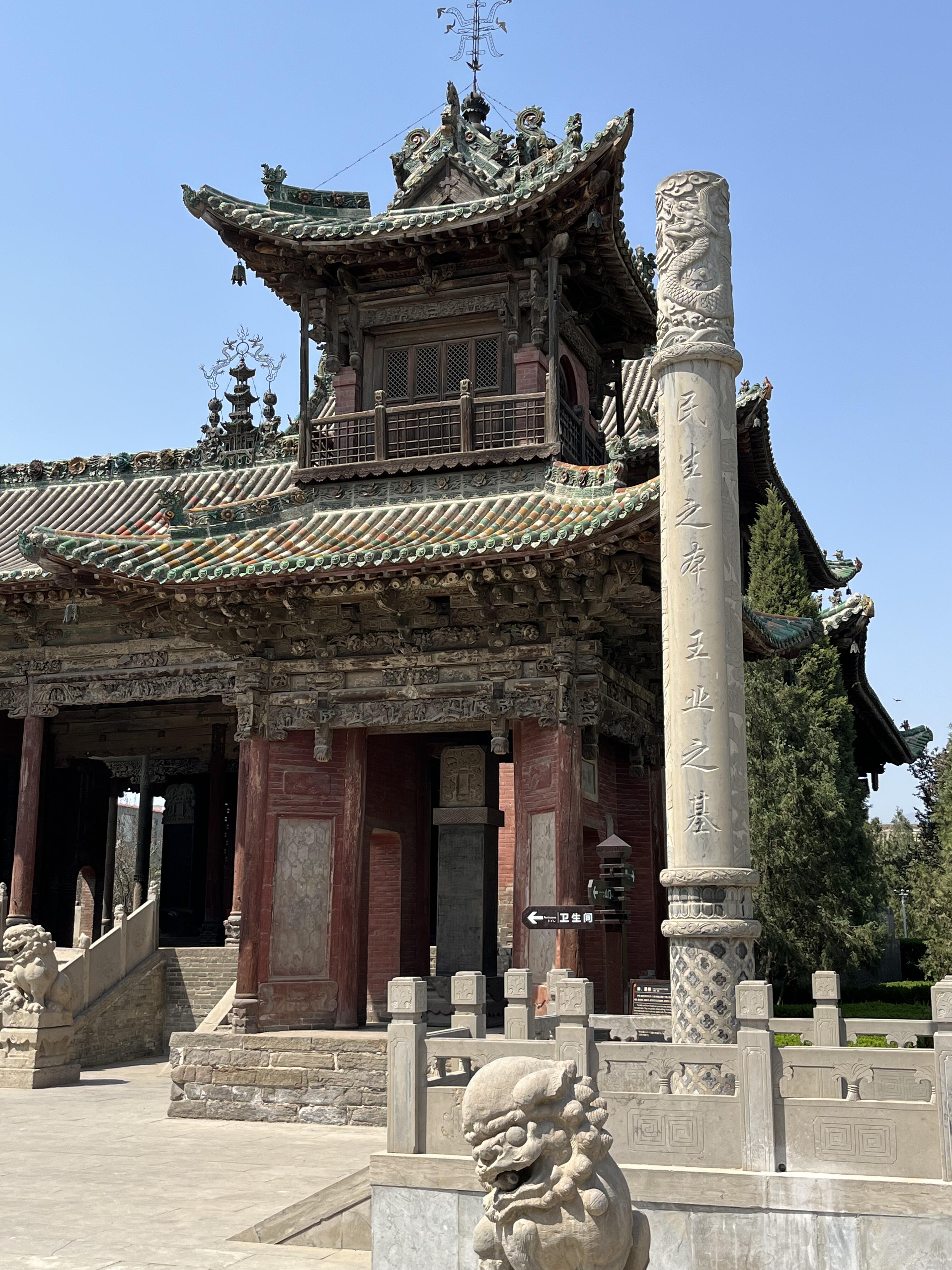

正殿门前的盘龙石柱让我惊掉下巴。东边的水龙缠绕着石柱盘旋而上,龙爪下的波浪里藏着鱼虾,鳞片间还雕着水稻秧苗——原来这条龙不是兴风作浪的主,而是守护水田的"农业神兽"。西边的火龙更绝,火焰里穿梭的不是凤凰,而是一只叼着谷穗的朱雀,龙身缠绕的藤蔓上结着玉米、高粱,连龙嘴里喷出的"火"都是麦穗的形状。

有个穿汉服的姑娘摸着石柱感叹:"古人太会了,把'水火既济'的哲学刻进龙柱,既求风调雨顺,又盼五谷丰登,硬核浪漫莫过于此。"旁边的大叔接话:"这哪是浪漫,分明是古代'农业黑科技'!你看这龙身的弧度,说不定和力学结构有关,能让柱子更稳当。"两人当场争论起来,一个说这是艺术审美,一个说是工程智慧,倒让石柱旁的讲解员小哥笑出了声:"别争啦,古人讲究'技近乎道',艺术和实用本就是一回事。"

献殿山墙上的石雕更像部"农耕科幻片"。左边的神农氏手握耒耜,脚下踩着的不是祥云,而是翻滚的麦浪;右边的后稷正在教百姓种庄稼,他身后的粮仓上刻着二维码——当然,那其实是古代的几何纹样,但恍惚间竟让人觉得,要是有台时光机,扫码就能查看三千年前的种田攻略。

农历四月十七的庙会是稷王庙的高光时刻。我去的时候正赶上祭祀大典,穿古装的"礼官"捧着五谷祭品缓步上台,旁边的00后小姐姐举着自拍杆嘀咕:"这阵仗,比我追的古装剧还讲究。"社火表演开始后,锣鼓声里跳出的不是常见的舞龙舞狮,而是"后稷教稼"的情景再现:几个汉子扮成先民,用木耜耕地、用陶罐汲水,旁边的"后稷"手捧谷种,每撒一把,就有小朋友举着塑料谷穗欢呼。

最有意思的是"五谷盲盒"摊位。年轻人排着队抽盲盒,里面可能是一粒古麦种子、一块微型琉璃瓦当,或者一张刻着农耕谚语的木刻书签。有个抽到"春不耕,秋无望"书签的男生说:"这比抽显卡有意义多了,拿回去贴在电脑上,提醒自己别光'干饭',得学后稷搞'生产'。"旁边卖稷山饼子的大爷趁机吆喝:"吃饼子喽!后稷教咱种的麦子磨的面,咬一口都是老祖宗的手艺!"

离开稷王庙时,我在门口的文创店买了枚"后稷同款"耒耜书签。阳光穿过琉璃窗棂,在书签上投下斑驳的光影,像极了献殿木刻里农夫手中的犁铧。忽然想起庙内那通《稷王庙全图》碑刻,虽然历经风雨,却依然能看清鼎盛时期的庙宇格局——那不仅是建筑的图纸,更是一个民族对粮食的终极浪漫。

有人说,中国人的DNA里刻着"种田基因"。从后稷播下第一粒种子,到如今的太空育种,我们对土地的敬畏从未改变。在稷王庙,每一片琉璃瓦都是农耕文明的鳞片,每一道木刻都是祖先留下的"种田笔记",就连那对吻脊吞穗的龙,都在无声地诉说着:这世间最震撼的浪漫,莫过于让每一粒种子都找到它的春天。

当我把门票夹进笔记本时,忽然明白为什么有人会为了龙柱上的麦穗雕刻争论,为什么年轻人愿意排着队抽"五谷盲盒"——因为在这个快节奏的时代,我们依然需要这样一座庙宇,来提醒自己:脚下的土地,曾托起过整个文明的重量;碗里的米饭,是穿越千年的星光。

下次再来时,我要带着家里的小朋友,让他摸摸那根刻着水稻的龙柱,告诉他:"看,这就是咱们'干饭人'的老祖宗,用一把耒耜,耕出了整个民族的底气。"说不定,小家伙会指着龙嘴里的麦穗,说出比《诗经》更动人的童言——毕竟,关于粮食的故事,永远值得被一遍又一遍地讲述。