在悬疑剧的浩瀚宇宙中,总有一些作品能凭借独特魅力脱颖而出,成为观众心中的 “白月光”。

今天要给大家介绍的《悬案解码》,就是这样一部令人欲罢不能的佳作。

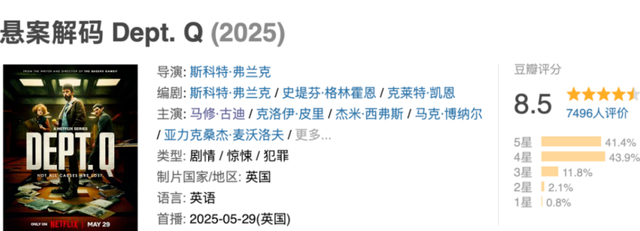

它改编自丹麦悬疑小说家尤西・阿德勒 - 奥尔森的畅销作品,由《后翼弃兵》的创作者斯科特・弗兰克操刀改编,一经上线便引发热议,首播即登顶 Netflix 英国区排行榜,IMDb 评分高达 7.8 分,在豆瓣也收获了众多悬疑迷的好评。

故事开篇,我们就被带入了一个充满阴霾的世界。总警督卡尔・莫克,由马修・古迪饰演。这位曾在《唐顿庄园》中展现优雅绅士形象的演员,此次来了个 180 度大转变,塑造了一个被 PTSD(创伤后应激障碍)折磨得身心俱疲的破碎警探。

在一场导致一名年轻警员殉职、搭档瘫痪的暴力事件后,卡尔遭受了巨大的精神创伤,也因此被 “流放” 到爱丁堡警察局地下室的新成立部门 ——“Q 组”。这个部门本是警局为转移公众对自身人手不足、运转失灵的不满而设立的公关噱头,专门负责调查那些无人愿查的积年悬案。

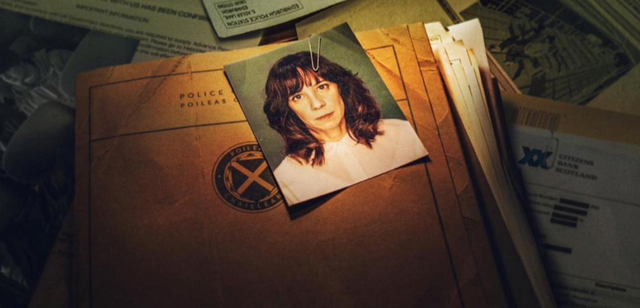

初到 “Q 组” 的卡尔,整日借酒消愁,用威士忌浸泡勋章,对心理医生冷嘲热讽,完全一副自暴自弃的模样。然而,当叙利亚难民阿克拉姆加入后,从堆积如山的卷宗里翻出检察官梅里特・林格德的失踪案,卡尔那颗沉睡的侦探之心开始慢慢苏醒。

梅里特四年前在渡轮上与弟弟威廉争吵后人间蒸发,所有证据都指向 “自杀”,但阿克拉姆发现她的心理咨询记录里反复出现 “高压氧舱”“红色手套” 等诡异符号,这引起了卡尔的极大兴趣。

自此,卡尔带领着由阿克拉姆以及曾被边缘化的年轻警员罗斯・迪克森组成的 “Q 组”,开始了一场惊心动魄的悬案破解之旅。

高压氧舱中的求生与复仇

高压氧舱中的求生与复仇随着剧情推进,我们发现梅里特并没有死,而是被囚禁在一个完全封闭的地下加压舱中。这一设定堪称神来之笔,为整个故事增添了浓厚的惊悚与悬疑色彩。

在那狭小压抑的高压氧舱内,梅里特度过了漫长的四年。

她用指甲在舱壁刻下日历,通过送饭的脚步声判断时间,甚至利用舱内冷凝水折射阳光在天花板投射摩尔斯电码,试图向外界传递求救信号。

《悬案解码》采用了精妙的双线叙事结构,将卡尔・莫克的调查线与梅里特・林格德的求生线紧密交织在一起。

现实线中,卡尔带领 “Q 组” 抽丝剥茧,逐渐发现梅里特曾起诉的杀妻案被告背后牵扯出司法系统的利益链,甚至连警队高层都曾收受贿赂;囚禁线里,梅里特通过回忆碎片,慢慢拼凑出自己卷入的人口贩卖案,而凶手的真实身份竟与她最信任的人有关。

两条线索看似独立发展,实则相互关联,如同两条紧密缠绕的绳索,牵引着观众一步步走进这个充满谜团的悬疑迷宫。观众早于卡尔知道梅里特未死,却和他同步破解 “红色手套”“高压氧舱” 的关联;梅里特知道凶手就在身边,却和观众一样,直到最后才发现 “威廉 = 莱尔 = 杀妻案真凶” 的身份置换。这种 “半透明式悬疑” 的叙事手法,既让观众享受推理的乐趣,又能深切代入角色的迷茫与困惑,极大地增强了剧情的吸引力和紧张感。

“Q 组” 所在的地下室,狭小局促、光线昏暗,墙壁上闪烁的灯泡,堆积如山的卷宗,营造出压抑封闭之感,象征着案件的扑朔迷离与团队面临的重重困境;高压氧舱内,圆形玻璃舱与方形审讯室的视觉对冲,暗示着 “真相被困在透明牢笼中,看似可见却遥不可及”;渡轮码头上潮湿的海风、摇晃的镜头,对应着梅里特失踪时的 “记忆模糊带”,成为贯穿全剧的视觉锚点。

《悬案解码》不仅仅是一部简单的罪案侦破剧,它深入探讨了罪与罚、救赎与正义等深刻主题。剧中每一个案件背后,都隐藏着犯罪者复杂的动机与扭曲的心理,他们以自己的方式践踏法律与道德。而卡尔和 “Q 组” 成员们,则在追寻真相的过程中,坚守正义底线,对犯罪者进行审判。

评论列表