一个时代,缓缓落下了它的帷幕。

杨振宁同志与世长辞。这位历经三个世纪的不凡生命,在岁月的长河中波澜不惊地结束了长达百三年的传奇征程。在时光的流转里,他的故事就此落下帷幕。在科学的圣殿里,他是与牛顿、麦克斯韦比肩的巨人。他的离去不仅是一位科学家的逝世,更是一段宏大历史的终章。我们今日的缅怀,是试图理解这位远去的智者为我们留下了什么。他的生命轨迹,与每个人的未来息息相关。

科学巨匠的立体丰碑

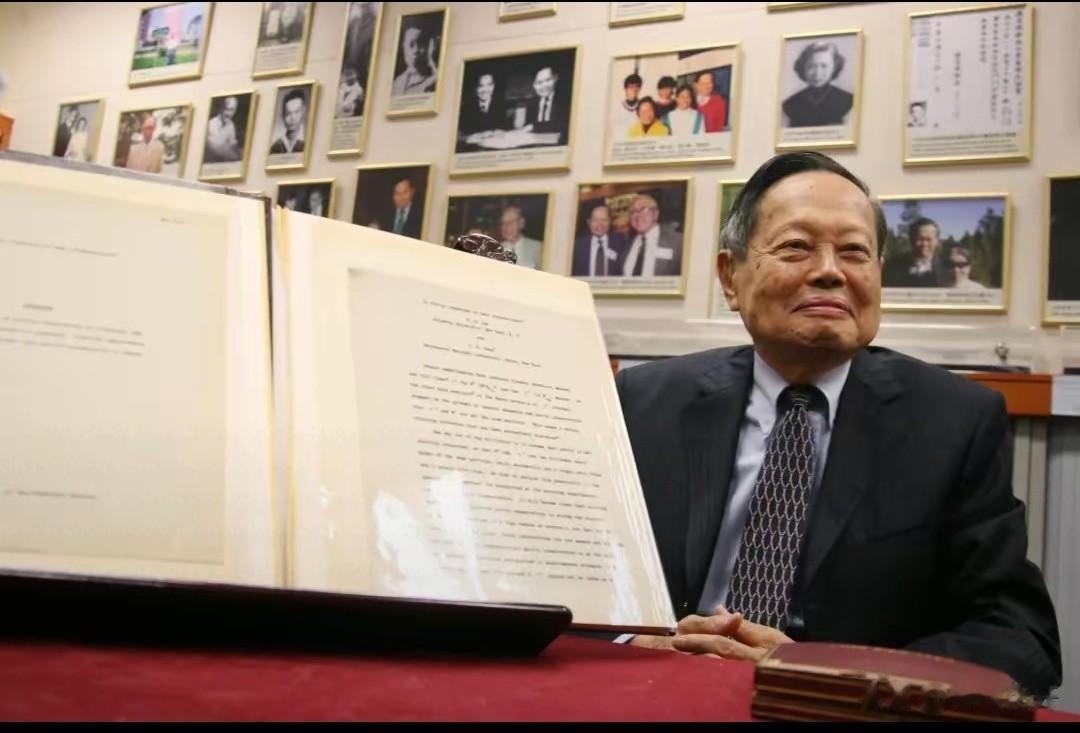

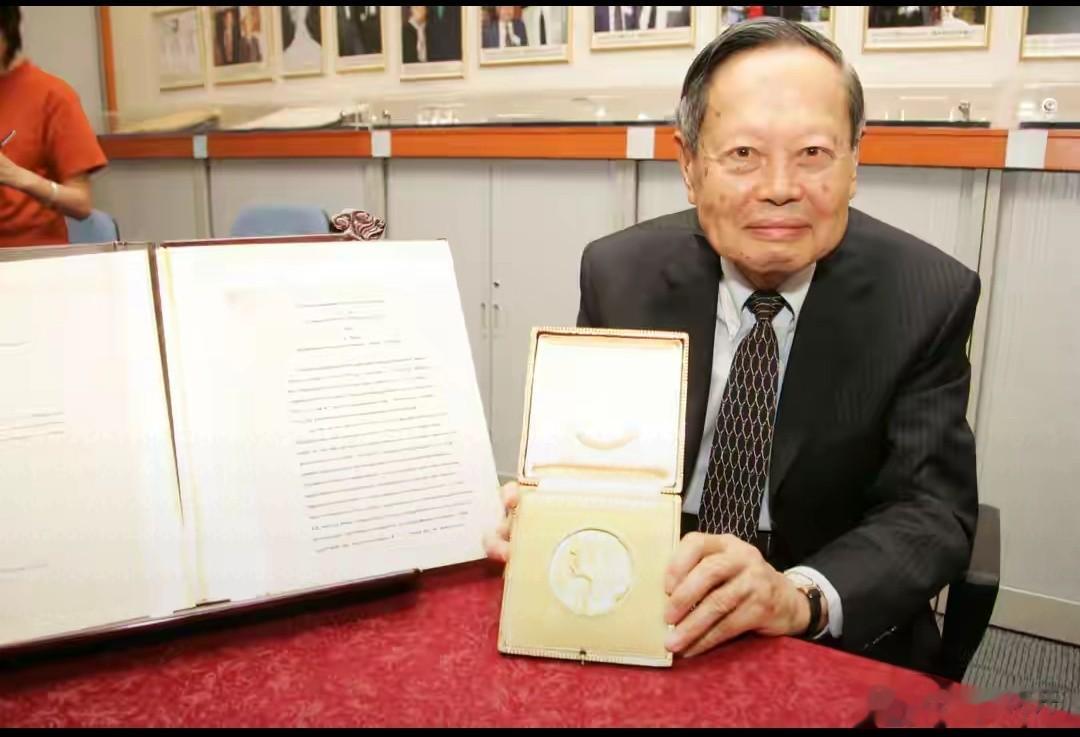

“首位华人诺贝尔奖得主”这顶桂冠,远不能涵盖他生命的全部重量。

他是一座巍峨山脉,诺贝尔奖只是突出的峰顶之一。国际学术界公认,“杨-米尔斯理论”是其学术成就的重要代表。费曼曾说,杨振宁是“高高在上的天才”。这座天才的山脉,投下的影子覆盖了后世理论物理学家的研究路径。从负笈海外到回归故土,他的每个选择都牵动世人目光。他是活着的传奇,是对中国科学家影响深远的人物。

重塑宇宙认知的两大贡献

“宇称不守恒”打破了物理学的古老信条。

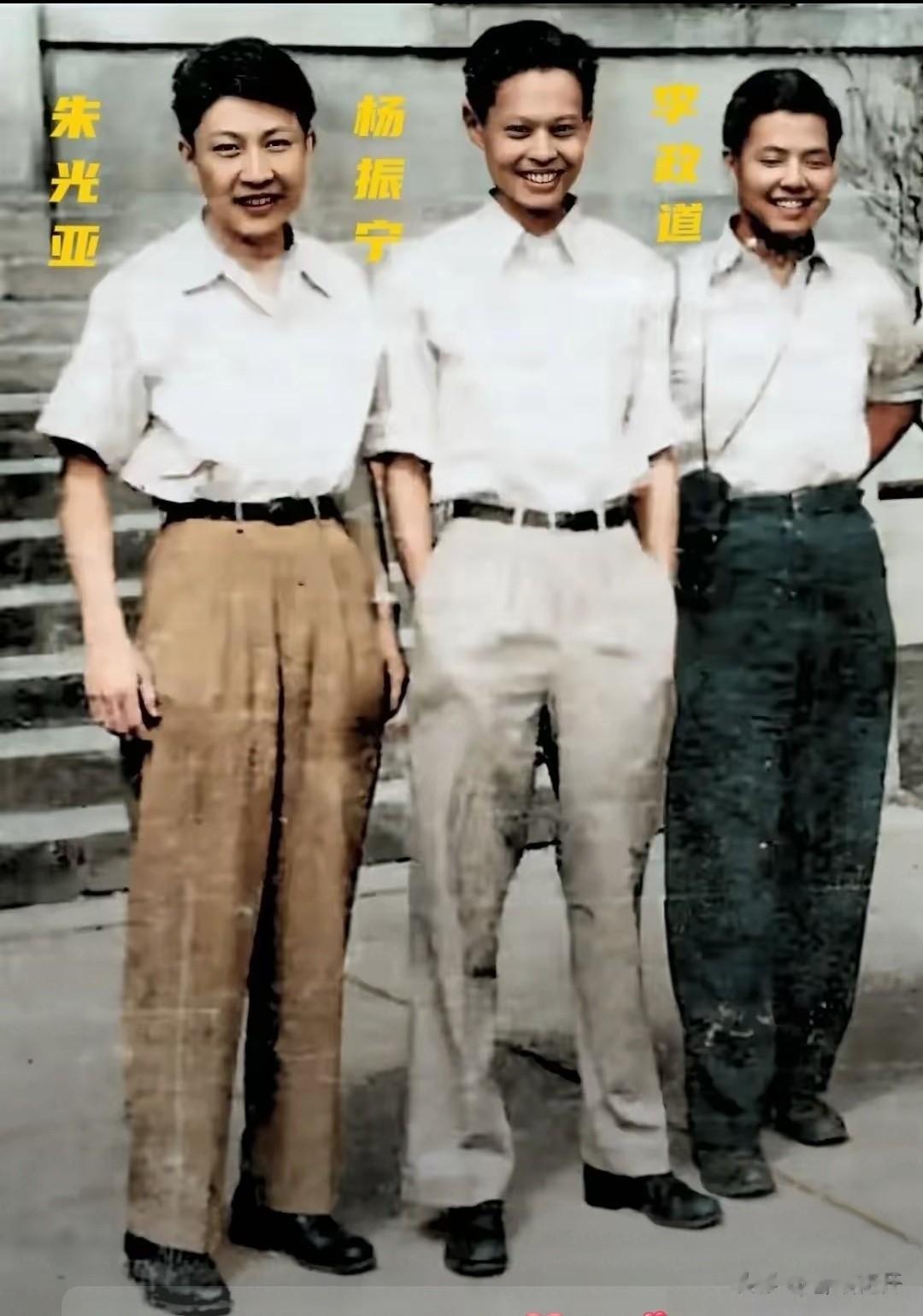

1956年以前,物理学家普遍认为宇宙具有高度对称性。杨振宁与李政道发现,在微观的弱相互作用世界里,宇宙可能是个“左撇子”。这如同照镜子时,镜中世界与现实世界的物理规律截然不同。这个发现石破天惊,次年便荣获诺贝尔奖。它动摇了人们对宇宙对称性的传统认知,照亮了从未被窥探过的物理新领域。

“杨-米尔斯理论”为微观世界提供了统一的理论框架。

在它出现之前,物理学家面对基本作用力,仿佛手持零散破碎的地图。杨振宁和米尔斯提出的“规范场论”,为所有基本力提供了统一的数学语言。这套探索微观世界的理论工具,指引着格拉肖等人统一了电磁力与弱力。今日几乎所有粒子物理学研究都建立在这个框架之上。它是现代粒子物理学的理论基础之一,具有深远影响。

血脉深处的家国情怀

科学成就构成他生命的硬度,家国情怀赋予这生命温度。

早年留学美国,那里有攀登科学高峰的土壤。加入美籍是当时历史条件下的现实选择。根植血脉的文化认同从未褪色。年迈的他放弃美国国籍,重新成为中国公民。这个举动是游子深切的回归,是“叶”对“根”的深情告白。人生的归属,在于文化与血脉的源头。

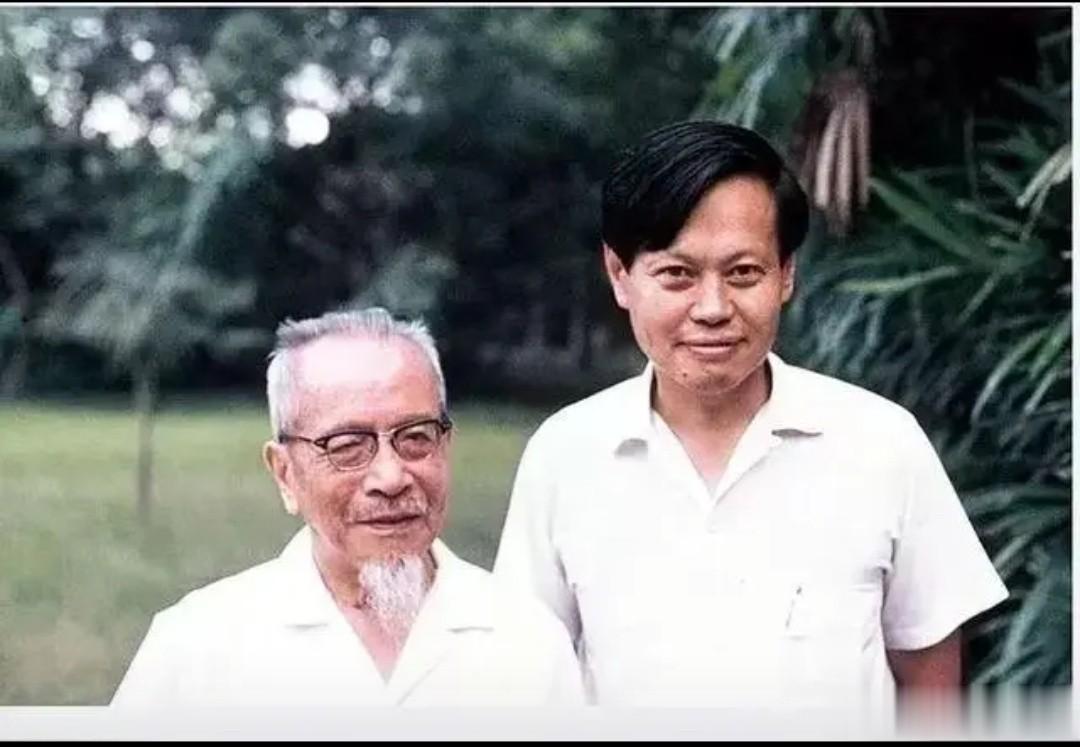

他的回归超越形式意义。晚年全部奉献给中国科学教育事业。清华大学讲台上,百岁之年依然精神矍铄。他用声望为中国科研引荐人才、筹集资金,谋划科学发展蓝图。他不仅是科学导师,更是精神引路人。知识分子的高境界,是将个人智慧汇入民族复兴的浩荡江河。

照亮后世的精神火炬

杨振宁的价值在于为未来播下种子。

对中国年轻科学家而言,他是“活着的典范”。他的存在证明在科学领域,华人不仅能占据重要位置,更能开创时代。这打破了内心的无形限制,给予直面前沿、勇攀高峰的信心。

他鼓励学子“扎根基础,放眼未来”,要有“十年磨一剑”的耐心。科学探索需要寂寞中坚守,质疑中前行。他诠释着“求真”与“求善”的统一。对科学真理的执着是“求真”,对祖国故土的反哺是“求善”。完整而伟大的人格,既需要探索宇宙的智慧锋芒,也离不开心系家国的温暖情怀。

永恒的光芒

杨振宁先生的逝世标志着一个时代的结束。我们哀悼,更应庆幸曾与这样的伟人同行。

他留下改写人类知识边界的科学遗产,跨越山海回归初心的家国榜样。“宁拙勿巧,宁朴勿华”的治学之道永远闪光。仰望浩渺星空,璀璨银河宛如华美的画卷。如今,这花卷之上,又添一颗熠熠生辉的“杨振宁”星,于茫茫宇宙间绽放独特光芒。它不再言语,却依然以其持久光芒,为知识黑暗中摸索的后来者照亮前路。

个体生命有尽时,人类对真理的追求、对家国的热爱、对精神的传承,将如宇宙星辰般长久不灭。