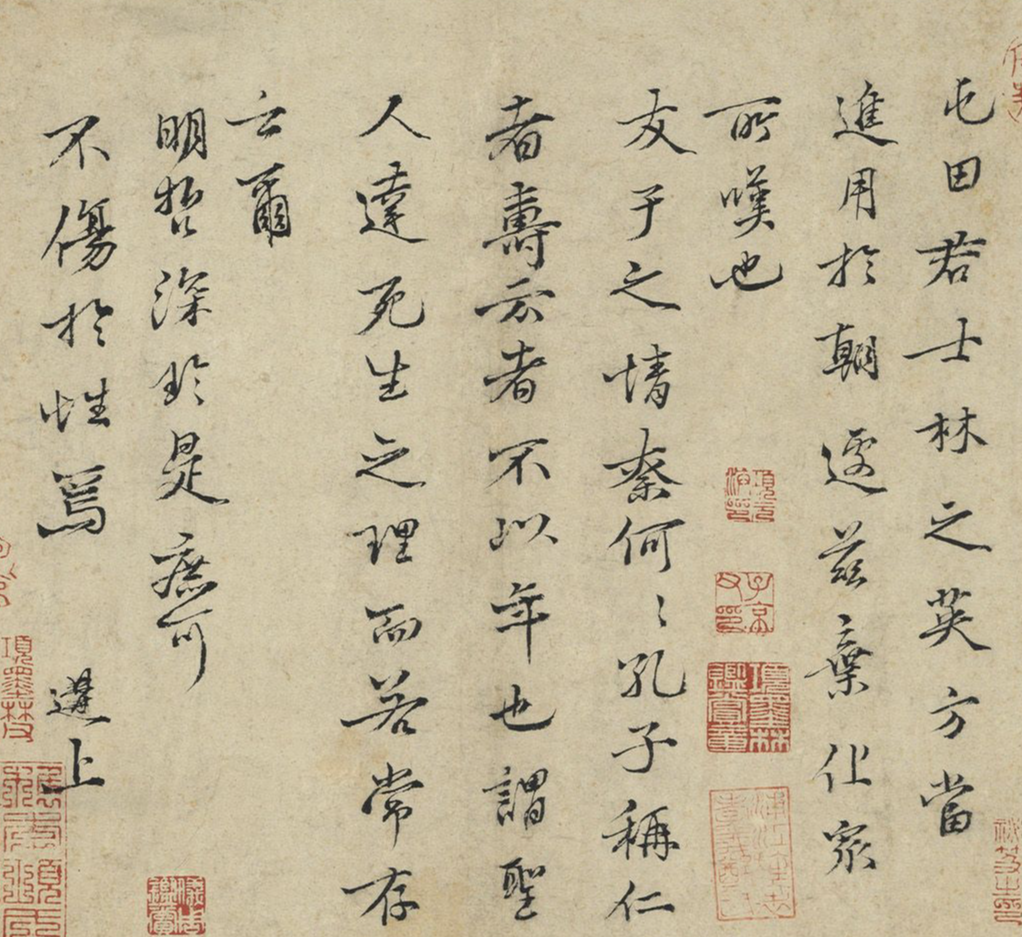

好,各位朋友,咱们今天不来虚的,就聊一件好东西——龙图阁直学士沈遘的一通行书尺牍。

你可能对沈遘这个名字不太熟,没关系,这完全不影响我们欣赏他的字。这就好比你不必知道一只母鸡的名字,也能尝出它下的蛋是否香醇。这通行书尺牍,就是那颗“香醇的蛋”,里面蕴含的书法技巧和艺术感觉,绝对能让你大开眼界。咱们今天就抛开所有历史故事和人物八卦,单刀直入,就看看这笔墨里到底藏着哪些门道,对我们平时练字又能有啥启发。

一、 先品品这“行书”的味儿:从容不迫的潇洒

拿到这通尺牍,第一感觉是什么?是“写得很漂亮”吗?不完全是。更准确的感觉,应该是“舒服”。沈遘的这手行书,没有张牙舞爪的夸张,也没有刻意求变的做作,就是一种非常自然、从容的书写状态。这就是宋代行书一个很高级的地方——追求“意趣”,也就是书写时的意趣和心境,通过笔端自然流露出来。

我们仔细看他的用笔。起笔收笔,干净利落,很少有那种拖泥带水或者刻意顿挫的地方。笔画与笔画之间,靠着一根细细的、似连非连的游丝牵引着,这叫“牵丝映带”。这根线可是行书的“气脉”,有了它,字就活了,气息就通了。但沈遘处理得特别高明,这根“气脉”很轻盈,绝不抢了主笔画的风头,就像高手舞剑,剑光霍霍,剑穗只是随风轻轻摆动,增添韵味,绝不喧宾夺主。

这种写法,要求作者对毛笔的掌控力极高。笔锋在纸上“行走”,提、按、转、折,都在一瞬间完成,没有犹豫。我们平时自己写字,是不是常常觉得笔画“滞”在纸上,或者轻浮无力?那就是对笔的提按控制不到位。看看沈遘,他的线条是“韧”的,有弹性的,仿佛能感觉到笔锋在纸上有种微妙的“阻力感”,这就是力透纸背的功夫。所以,学行书,第一步不是学怎么“连”,而是先学怎么把每一根独立的线条写得饱满、有力量。线条质量不过关,牵丝再多,也只是乱麻一团。

二、 再看这字形的“搭建”:平正中见巧思

聊完线条的质感,我们再把目光聚焦到字的“长相”,也就是结体上。沈遘的字,初看感觉挺“正”的,不是那种东倒西歪的险绝造型。但如果你以为这就是“平平无奇”,那就错了。他的巧思,都藏在细微之处。

他的字,整体骨架是稳的,源于唐楷的底子。但在稳的前提下,他做了很多不易察觉的“微调”。比如,某些横画会稍稍向上仰一点,某个竖画会略带弧度,或者某个偏旁部首的位置,稍微挪动那么一星半点。这些微小的变化,就像给一个标准站姿的人,稍稍调整了一下肩膀的角度,或者膝盖的弯曲度,整个姿态立刻就变得放松、自然,有了“人”的味道,而不是雕塑。

这种结体方法,非常值得我们学习。很多朋友临帖,容易把字临“死”,只记住了大概的外形,忽略了这些精微的变动。结果写出来的字,端正倒是端正,就是毫无生气。沈遘告诉我们,字的“神采”往往就在那一点点不易察觉的俯仰、向背、开合之间。下次临帖,别光顾着抄字形,多花点时间,眯起眼睛看看,原帖里的这个部件和那个部件,到底是什么关系?是靠上了还是分开了?是抬高了还是压低了?读懂这些,你才算开始真正“读帖”了。

还有他对于字形疏密关系的处理。有的字,他故意写得内部空间很紧凑,甚至有点“挤”,但外部又舒展开;有的字则反过来。这一紧一松之间,节奏感就出来了。写字和音乐一样,要有节奏,不能全是强拍,也不能全是弱拍。这种疏密对比,就是视觉上的节奏感。你可以试试,在自己写字时,有意识地在某个局部“收紧”一点,看看整体效果会不会立刻变得不一样?

三、 最后聊聊我们该怎么学:从“看热闹”到“看门道”

分析了用笔和结体,咱们最后落到一个实在的问题上:从沈遘这通行书尺牍里,我们具体能学到什么?怎么把它里面的好东西,“化”成我们自己的手上功夫?

首先,我强烈建议你把它当做训练“眼力”的范本。前面说了那么多精微之处,都需要你用眼睛去发现。找个高清图片,把一个字放大看,反复看,看清每一笔的来龙去脉。这个过程,比盲目地抄十遍都有用。你的眼力上去了,手上的功夫才有可能跟上去。

其次,可以尝试“意临”。什么叫意临?就是不一定追求一笔一画都跟原帖一模一样,而是努力去捕捉和模仿他书写的那种“感觉”——那种从容的运笔节奏,那种平正而又巧妙的字形姿态。你可以想象一下,如果沈遘在写你自己的名字,他会怎么处理那几个字的结构?这种带入式的思考,能帮你更快地理解法帖的精髓。

最后,也是最重要的一点,就是把这通行书尺牍里学到的东西,和你已有的书法基础融会贯通。你可能同时在学别的帖,比如王羲之、米芾、赵孟頫等等。不妨做个对比,沈遘的处理方式和他们有什么相同和不同?在比较中,你对中国行书这座大宝库的理解才会越来越深,才能真正做到博采众长。

书法学习,最怕的就是埋头苦写,不抬头看路。沈遘这通行书尺牍,就像一位沉默寡言但身怀绝技的老师,它不说话,却把所有的道理都展现在笔墨之间。就看你有没有一双善于发现的眼睛,和一颗沉得下来细细品味的心了。