1935年5月9日,红军巧渡金沙江之后,准备前往大渡河,从安顺场渡河到川西北,如此便能一马平川,脱离险境。

去大渡河的路有两条,一条是去往成都的宁雅大道,一条是石达开当年走的死路,即途经彝族地区到达安顺场的崎岖山路。

红军会走哪条路,蒋介石进行过分析,认为毛主席不会学石达开,一定会走宁雅大道,毕竟石达开都解不开的死局,毛主席也解不开。

但是,让蒋介石没想到的是,毛主席硬是走了他认为的死路,由于国民党军在安顺场的防守相对薄弱,故而红军能够在24日顺利抵达此处。

在红军抵达安顺场之前,川军刘文辉部余味儒团已经在大渡河安顺场至大冲一带布防,原本在安顺场南北岸各布置了一个营,但后来蒋介石让他将南岸的第5旅营撤到北岸,同时将南岸的所有船只和粮食运到北岸,并在安顺场放火烧街,实施坚壁清野之策,只给红军留下一条船。

这条船之所会留下,是因为刘文辉部彝务总指挥部营长赖执中没有认真执行命令,安顺场有一大半房产都是他的私产,他不愿意遭受财产损失,便与第5旅营长韩槐阶达成协议:红军来了,就放火烧街;如果不来,就不烧。

赖执中为了保护私人财产,还在南岸隐藏起来,并偷偷保留了一条船,随时准备逃到北岸,这条船后来恰恰成了红军强渡大渡河的关键。

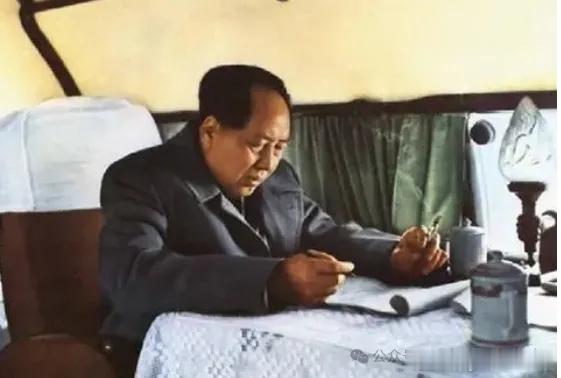

红军抵达安顺场后,蒋介石还没反应过来,毛主席站在大渡河边,手里捏着一张传单,上面写着十个大字:

大渡河是红军覆灭之地。

其实,根本不用蒋介石提醒,毛主席知道大渡河意味着什么。

想要进入川西北,就必须渡过大渡河,但大渡河水流湍急,险滩密布,宽处可达一千米,窄处也有三百多米,深度更是达到七十米,想要从这里搭桥过去,简直难于登天。

毛主席很清楚,红军再次陷入到了九死一生的境地,但长征一路走来,什么危险没遇到过,又何时害怕过呢?

尽管天时地利都不站在红军这边,但毛主席并未自乱阵脚,而是沉着冷静地思考对策。

很快,蒋介石就得知了红军抵达安顺场之事,虽说在预料之外,但红军自入危局,依然让他感到高兴,当时他对部下说,“这次再不歼灭红军,何颜立于斯世”,他打算在安顺场将红军歼灭,从而彻底解决问题。

蒋介石要毛主席当石达开,毛主席却说,“红军不是太平军,我毛泽东也不是石达开”,他想借鉴石达开的失败,找到解决问题的办法。

毛主席起初打算用船渡河,5月25日刘伯承、聂荣臻两位将军让人在安顺场找船,哪怕是百姓的小渔船也好,可找来找去也只找到了一条船,正是赖执中偷偷保留的那条船。

靠着这一条船,红一团17名勇士发起强渡,奇迹的一幕再次出现,17个人竟然无一伤亡,就突破了敌人一个营的防守,而且夺取了敌人的工事。

但是,17名勇士在北岸也没有发现船,其实船都被川军烧毁了,这当然是蒋介石要求的,蒋介石虽然没料到红军会在安顺场强渡,但“未雨绸缪”的他,还是下令烧毁了所有渡河工具。

仅凭一条船,猴年马月才能将两万多人送到大渡河对面,必须想其他办法。

没有船只,那就只能搭浮桥了,但大渡河太宽,且当时是雨季,水面波涛汹涌,时间紧迫又缺少搭桥材料,根本不可行。

毛主席见用船渡河和搭建浮桥都行不通,再次陷入沉思,就在他苦苦寻找破解之法时,政治部主任李富春对他说,“我下去走访时,在安顺场遇到了一个老秀才,名叫宋大顺,今年90岁了,对这里的情况非常清楚,当年他亲眼目睹了石达开的覆灭,何不请教一下他?”

毛主席听完大喜过望,心想宋大顺老人就是活着的历史,史书记载都未必有他知道得多,如果他能给点好的建议,石达开的惨剧或许不会发生在红军身上。

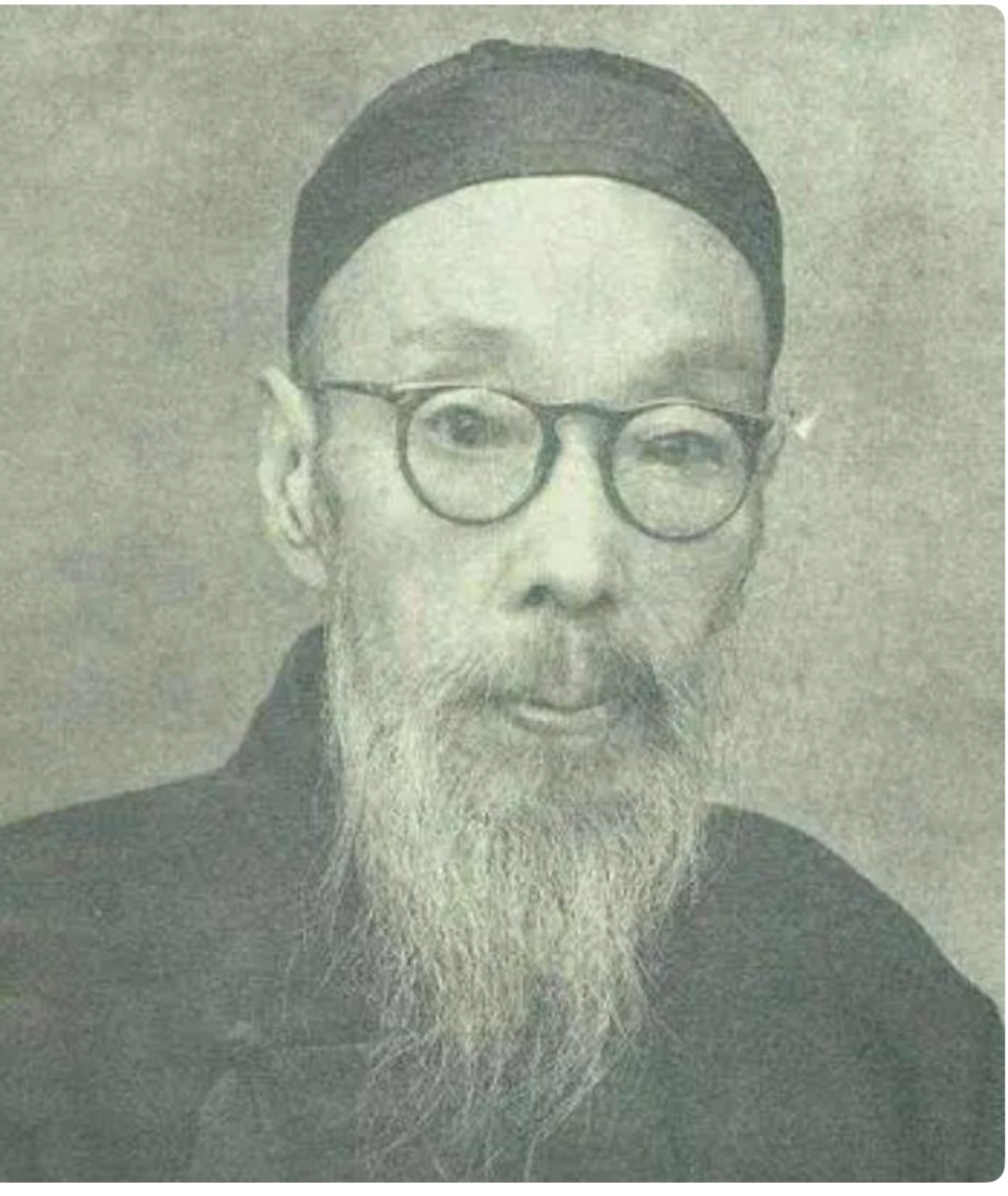

正如李富春所言,宋大顺懂的东西确实多,石达开兵败安顺场后,他就考取了功名,当他的知识越来越渊博了,见识越来越广阔,便开始深入研究石达开为何兵败,为此他日夜苦读兵书,并对大渡河两岸进行深入考察,不知道吃了多少苦,遭了多少罪。

清末秀才

在相当长一段时间里,宋大顺就跟着了魔似的,说话做事都显得十分怪异,大家便说他是石达开附身了,要不然怎么净想着研究石达开是怎么失败的,其他啥事都不干?

只有宋大顺知道自己没疯,他很清楚这段历史背后隐藏着深刻的教训,很有研究价值。

在李富春的指引下,毛主席带着两个警卫员,在一个夜晚来到了宋大顺家。

当时,宋大顺已经入睡了,早睡是他一直以来的习惯,但冥冥之中觉得这天有人要来找自己,所以睡得很浅。

一阵叫门声将宋大顺惊醒,他觉得很惊讶,还真有人来找自己?

打开门后,宋大顺见到了毛主席和两名警卫员,毛主席刚说自己的名字叫“毛泽东”,正打算进行自我介绍时,宋大顺便激动地打断说,“您就是毛主席啊,我早就听说您的大名了,为穷人革命,我很佩服你!”

毛主席见宋大顺老人对红军有好感,心里的石头落下一半,在来的一路上,他还担心宋大顺不愿意帮他。

毛主席进屋之后,向宋大顺说明了来意,宋大顺心想:今日红军面临的死局,简直跟石达开当年一模一样,甚至比石达开当年还要危险。

石达开当年是雨季渡河的,而且船只很少,这些困难红军都遇到了,但红军面对的却是前后夹击的几十万敌军,以及无数飞机和大炮,比石达开遇到的清军多,也比清军强,所以红军的困难比石达开大,石达开没能解开死局,红军能解开吗?

宋大顺虽然为红军的境况感到深深担忧,但在与毛主席的谈话中,发现毛主席一点也不惊慌,而是沉着冷静,充满自信,就觉得毛主席比石达开强,石达开在面对危险时举措失当,毛主席却态度积极,毫不退缩。

毛主席讲完红军的情况,宋大顺便对他说,“当年石达开其实是有机会渡河脱险的,但他做了错误的决定,他本该在安顺场迅速渡河,不给敌人包围他的机会,却因为小妾生了儿子,竟然在大渡河前大摆宴席三天,结果耽误了时间,导致了自身覆灭。”

宋大顺还告诉毛主席,石达开虽然进入绝境,但如果没有“彝兵四面扼制”,也不会走向灭亡。

原来,当初石达开进入彝族区,曾派人找到彝族首领商议,想要绕路离开安顺场,但太平军与彝族人民积怨很深,加之清廷拉拢,结果彝族人非但没有帮忙,还反戈一击,在他背后捅刀,这才导致了他的覆灭。

宋大顺说的话,其实给了毛主席两点启示,首先,安顺场不能久待,必须迅速渡河,否则敌人就会包围上来,到那时就插翅难飞了;其次,要与当地老百姓要搞好关系,有了百姓的支持,什么困难都可以解决。

宋大顺认为,红军与当地百姓的关系很好,他之前就听过很多,所以这一点不是问题,他担心的是红军会困在安顺场。

不过,宋大顺在与毛主席的交谈中,发现毛主席不是那种做事不果决的人,也不是那种把个人利益凌驾于集体利益之上的人,这一点与石达开是有本质区别的,所以他决定给毛主席指一条明路。

宋大顺思索片刻,便对毛主席说,“大渡河过不去,倒也不是没别的路,只是这条路很难走,当年石达开就觉得太过冒险,所以放弃了,您要是能带着红军走完,我想机会还是有的。”

毛主席一听,顿时来了兴趣,连忙问,“先生说的是哪条路,能否告知?”

宋大顺回答说,“大渡河往上游走,有一处桥,名字叫泸定桥,是康熙年间建造到的,十几根大铁链子横跨两岸,千军万马走过去也没问题,如果你们动作够快,能抢在敌人摧毁桥之前渡河,那就太好了。”

宋大顺老人说的泸定桥,当时确实没被摧毁,虽然蒋介石下了毁桥的指令,但刘文辉并不打算跟红军拼命,加之此桥是连接两岸的重要通道,关乎到他的切身利益,所以并未摧毁,只是让人拆掉桥上的木板。

毛主席听了很高兴,便追问泸定桥据此多远,宋大顺老人说,“泸定桥距离安顺场还有300多里,还远着呢,可现在红军如果不离开安顺场,危险更大!”

毛主席当然知道,根据情报显示,当时薛岳已经率领中央军精锐抵达达礼州,正在向安顺场快速进军;川军杨森部第二十军先头部队也已经抵达金河口,用不了多久就能来到安顺场,如果红军不能快速渡河,就会陷入背水作战、两面受敌的险恶境地。

宋大顺的一番话,让毛主席坚定了“不做石达开第二”的决心,虽然路很难走,但他决定率红军沿大渡河北上过泸定桥,甩开国民党军主力的追击,这也是当时唯一的选择。

毛主席很感激宋大顺,连忙起身握住他的手,他担心毛主席动作不够快,又嘱咐说,“安顺场不是久留之地,留下必有危险,您要马上展开行动,晚一分钟都不行!”

离开宋大顺家后,毛主席星夜疾驰返回驻地,一路上他神情严峻,宋大顺虽然指出了明路,但这条路充满危险,且不说崎岖山曲给部队行军造成的困扰,即便抵达泸定桥了,也会遇到敌人的顽强阻击。

毛主席估计,按照薛岳和杨森等人的行军速度,红军必须每天急行军160里才行,本就疲惫不堪的将士们,能在崎岖山路上能走这么快吗?

但是,毛主席细细回想了导致石达开失败的各种因素,认为石达不果断,没有通过松林河前往泸定桥是一大败因,自己决不能再犯这个错误。

抵达驻地后,毛主席做出决策:

改向西北,争取并控制泸定桥渡河点,以取得战略胜利。

为此,毛主席让人给黄开湘、杨成武发去一封电报,要求二人率左路纵队先头团急行军,沿大渡河而上拿下泸定桥,为大部队渡河做准备。

黄、杨接到命令时,二人的部队距离泸定桥大约240里,留给他们的时间却不足24小时,黄开湘显得有些为难,杨成武却对他说,“安顺场渡河的情况你我都了解,困难实在太大,如果泸定桥真的存在,确实是渡河的唯一办法,不用迟疑,我们马上走!”

很快,杨成武就召集了全团将士,提出了“和敌人抢时间,和敌人赛跑,坚决完成任务,拿下泸定桥”的口号,将士们虽然疲惫不堪,却个个斗志高扬,昼夜兼程向泸定桥进发。

这一路上不知道有多艰辛,光是走山路就处处是危险,不少将士跌入悬崖,还有面对敌人可能的埋伏,但红军将士充满了智慧,为了顺利抵达泸定桥,他们进行了一番伪装。

当时,一名战士发现对岸有一股敌人正在点着火把往泸定方向前进,红军便也点起火把,伪装成敌人行军,还故意向对岸敌人问话,敌人误以为是自己人,便没有发起进攻。

最终,先头团经过一天一夜急行军240里,于29日早晨6点如期抵达泸定桥,发现桥上的木板被拆除了大半。

原来,前一天川军第38团已经将桥上的木板拆掉了三分之二,只剩下三分之一还没来得及拆掉。

时间紧迫,不容迟疑,杨成武选拔了22名突击手,负责从泸定桥向敌人发起进攻,他则组织火力在南岸掩护。

经过一天殊死搏斗,先头团最终于晚七时攻克泸定城,中央红军则于6月3日赶在敌人援军抵达之前从泸定桥渡河到对岸,粉碎了蒋介石将红军歼灭在大渡河的企图。

飞夺泸定桥战斗结束后,毛主席不无感慨地对指战员说:

我们的行动证明,中国共产党领导的红军不是太平军,我和朱德也不是石达开第二,蒋介石的如意算盘又打错了。

回头再看,红军之所以能渡过大渡河,宋大顺的功劳很大,毛主席听取他的意见后,在军事上进行了部署,并取得了彝族人的支持,得到了不少物资援助。

归根到底,红军得到了人民的支持,宋大顺就是人民的一份子,如果他不拥戴红军,也不会给毛主席建言献策。