《长安的荔枝》电视剧上线后,很多人只看到它的轻快节奏和古风幽默,却忽略了背后的残酷真相——这是一个关于底层打工人的“求生史诗”。

故事中的九品小吏李善德,被派去完成一个几乎必死无疑的任务:从岭南运送生鲜荔枝到长安。

三千多里路、三天保鲜期、沿途官员推诿、上级暗中设局——所有条件都在告诉他:“你干不成,等着掉脑袋吧。”

可这个看似窝囊的男人,硬是靠着死磕和智慧,完成了这单“不可能的任务”。

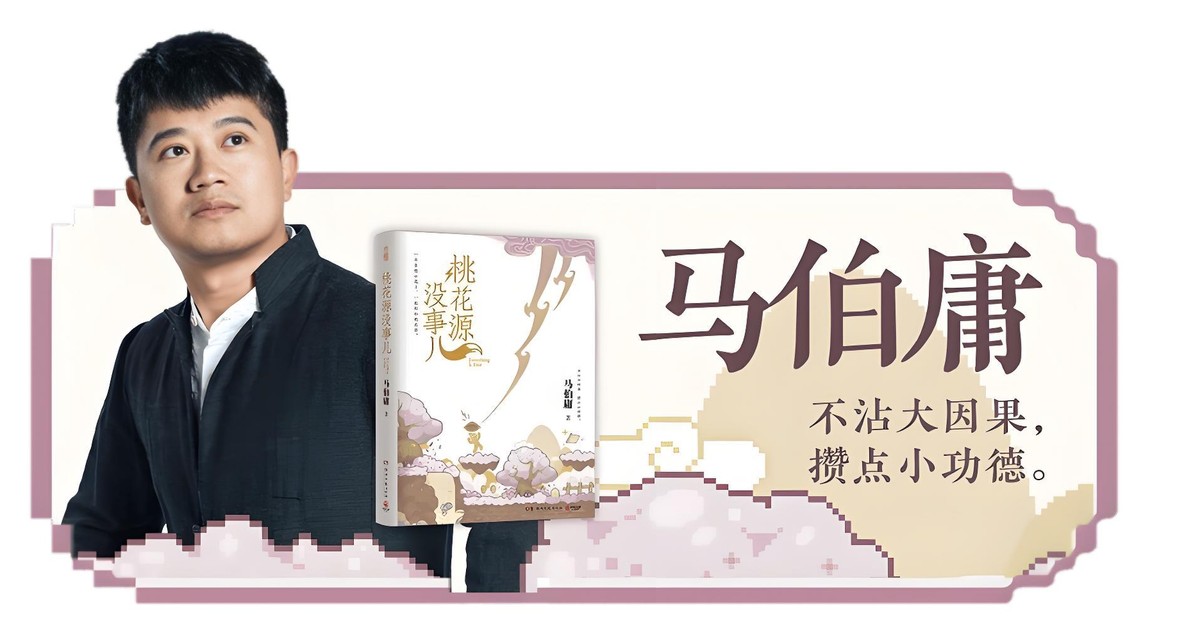

而这部让无数职场人破防的小说,只花了11天就写完,出版后一周卖出一百多万册,改编版权进账800多万,把马伯庸推上了“现象级作家”的宝座。

可很少有人知道,这个看似“天才爆发”的成功故事背后,藏着他在外企当牛马的十年职场炼狱,还有一次让他怀疑人生的健康危机。

正如托尔斯泰所说:“人生的全部意义就在于不断努力,不断奋斗。”

马伯庸的人生,正是如此。

01 从九品小吏到打工人嘴替

如果你把《长安的荔枝》当成一部轻松的古装喜剧,那你就错了。

它表面是一个送荔枝的故事,骨子里却是赤裸裸的职场暗战。

李善德是谁?

他是唐代体制内最底层的小吏,没背景、没人脉、没机会,埋头苦干二十多年,好不容易凑够二手房首付,刚办完贷款手续,就被派去执行“给贵妃送荔枝”的差事。

听起来浪漫,其实是一个必死的KPI。

岭南到长安,距离三千多里,荔枝三天就坏,中途还要经过各级关卡。

更可怕的是,这活还是领导和同僚联手塞给他的“烫手山芋”——干不成,是失职;干成了,还会得罪一大堆人。

是不是很像你在公司被临时拉去做“没人愿接”的项目?预算不够、资源不给、同事不配合、领导还在旁边盯着等你出错。

剧中,李善德为了延长荔枝的保鲜期,跑遍岭南寻找最佳品种,找人研究储存技术,谈判争取资金,沿途协调运输。

他要做的,不只是解决技术难题,更是在人际关系的泥潭里杀出一条血路。

到最后,他明白了一件事:这事单靠能力是不行的,还得学会利益分配。

他主动把功劳分给上司杨国忠,把名誉和利益切成几块,分给各个部门的人,整个运输链才被打通。

看到这里,你是不是想起了自己在职场上,为了推进一个项目,不得不“请客送礼”“给面子分蛋糕”的经历?

马伯庸曾说,他讨厌那种开挂型大男主,更喜欢写“本不该当主角,但硬撑下来的人”。

李善德的故事,就是对无数普通职场人的映射:

你知道这活可能会累死自己;你知道成功了也未必有好下场;可你还是得咬牙干下去,因为退无可退。正如加缪说的:“真正的勇气,是看清生活的真相后依然热爱生活。”

李善德做到了,所以我们才会哭着笑着为他喝彩。

02 马伯庸的隐秘打工史

很多人以为,马伯庸的成功来自天赋和灵感,但真相是——他在外企干了整整十年“牛马活”,才磨出今天的写作功力。

1980年,马伯庸出生在一个高级工程师家庭,从小跟着父母搬家,朋友换了一批又一批,唯一的陪伴是书。

七岁听《三国》评书,十岁读《三国演义》,高中啃《三国志》,为他的历史创作埋下种子。

大学时,他在BBS上写同人文,还去新西兰留学。当地商店下午6点就关门,他的夜晚全用来写小说。

第一次拿到150元稿费,他突然意识到:原来写字也能赚钱。

2005年,他出版第一部长篇《风起陇西》,一战成名。

但成名后,他没有裸辞,而是回国进入外企,做市场调研、写PPT、跟客户跑业务。白天是西装革履的职场人,晚上是埋头码字的作者。

这种双轨生活持续了十年。马伯庸在外企的工作,让他学会了如何管理项目、控制节奏、处理人际关系——这些技能后来全被他写进小说里。

比如《长安的荔枝》里复杂的利益分配、层层审批的细节,根本就是他在职场真实经历的翻版。

直到一次体检,他被告知可能有肿瘤。那一刻,他才意识到:人生不能等。35岁那年,他裸辞了。

恰好,那一年是国产剧的“IP元年”,各大影视公司争抢小说改编权。

他的《古董局中局》《长安十二时辰》陆续被拍成剧,一下子打开了商业化的大门。

很多人只看到他裸辞后一飞冲天,却忽略了他在十年职场里,忍过的委屈、学会的权衡、练出的韧性。

这些沉淀,才是他爆发的真正底气。

03 11天成书,一周赚800万

《长安的荔枝》的灵感,源于他在史料里看到一句话:“岭南贡荔枝,生鲜而至。”

他立刻冒出一个问题:唐代物流条件下,如何在三天内把荔枝运到长安?

这个问题,像钩子一样勾住了他。他查唐代的道路系统、官府批文制度、驿站分布、马匹更换速度,甚至算出路程所需的经费和人力。

当所有细节都在脑中成形,他一口气在11天内写完全书——没有大纲、没有草稿,全凭多年的积累。

出版后一周卖出一百多万册,影视改编费800多万进账。

这看似“横空出世”的奇迹,其实是他二十年如一日的结果:

从小读历史,把素材刻进脑子;在外企学会做项目,掌握节奏和沟通的艺术;在写作中不断试错,积累人物塑造的经验;保持好奇心,看到一句史料就能追问到底。正如爱迪生说的:“天才是百分之一的灵感,加上百分之九十九的汗水。”

马伯庸的11天,是他过去二十年的汗水浓缩。

而这,正是他能用一个“送荔枝”的故事,戳中所有打工人内心的原因——因为他自己,也曾是那个在夹缝中求生的普通人。

写在最后

在《长安的荔枝》里,李善德不是唐朝的英雄,他只是一个普通小吏,完成了自己的工作,就像你我每天完成KPI一样。

马伯庸也不是天才作家,他只是用了二十年,走完了一个普通人可能一辈子都不敢走的路。

他们的共同点,是面对困境不躺平、不投降、不放弃。

所以,当你觉得自己在职场里累到快窒息,不妨想起李善德扛着荔枝上路的背影,也想起马伯庸在外企加班写小说的夜晚。

我们未必都能一周赚800万,但至少可以在自己的战场上,活得像个不服输的人。