在隧道工程建设中,掌子面前方的地质情况就像 “隐形炸弹”,尤其是遇到既有采空区、高瓦斯、涌突水等复杂状况时,一旦预判失误,不仅会延误工期,还可能引发安全事故。而超前地质预报,就是工程建设者们提前 “排雷” 的关键手段。今天,我们就来聊聊一项在复杂地质环境下大放异彩的技术 ——同度物探SSP 地震散射剖面技术,看看它如何在贵州毕威高速水塘隧道的建设中,破解了既有采空区探测的难题。

复杂隧道工程的 “预报困境”

提到贵州的隧道工程,不少建设者都会头疼其复杂的地质条件。毕威高速水塘隧道就是典型代表,它不仅是高瓦斯隧道,出口端地表边坡坡度大、横向起伏剧烈,更棘手的是,隧道施工范围内分布着多处既有采空区,像隐藏的 “陷阱” 一样,随时可能引发瓦斯聚集突出、涌水、涌泥等风险。

为了提前摸清这些 “陷阱” 的位置,工程团队最初考虑了多种超前地质预报方法。比如电磁法,可隧道内瓦斯浓度高,大规模使用这类方法存在安全隐患;弹性波法需要足够的测试空间,可水塘隧道二次衬砌至掌子面距离不足 50 米,根本无法满足要求;地表常用的地质雷达法,探测深度有限,高密度电法受布线长度限制,瞬变电磁法虽能满足深度需求,测试精度却达不到指导施工的标准。一时间,隧道超前地质预报陷入了困境。

破局者:SSP 地震散射剖面技术

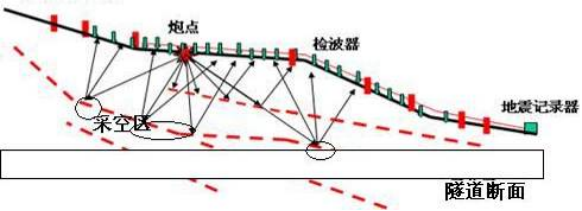

就在大家一筹莫展时,SSP 地震散射剖面技术进入了工程团队的视野。这是一项近年发展起来的新型观测与资料处理技术,以波动传播的逆散射成像技术为基础。简单来说,当地震波遇到岩性变化、地质构造等波阻抗变化的异常体(比如采空区)时,异常体会像新的 “震源” 一样向周围散射能量。通过捕捉这些散射波的运动学与动力学信息,就能精准确定异常体的位置、形状和力学性状。

相比传统技术,SSP 技术的优势十分明显。它特别适合山区复杂地质条件下的浅层探测,既能确定岩土介质的波速分布,又能清晰呈现岩土界面的位置与形态,生成的图像直观、分辨率高。此前,这项技术在汶川地震灾区边坡勘察中就有过出色表现,这也让工程团队对它充满了期待。

SSP 技术的 “实战操作”

确定采用 SSP 技术后,工程团队迅速展开了测试准备工作。本次使用的是北京同度工程物探技术有限公司生产的 SSP 地震散射剖面测试系统,包括地震仪、检波器、信号线缆等硬件,资料处理则依靠 TD-SlopeCT 同度边坡工程 CT 软件完成。

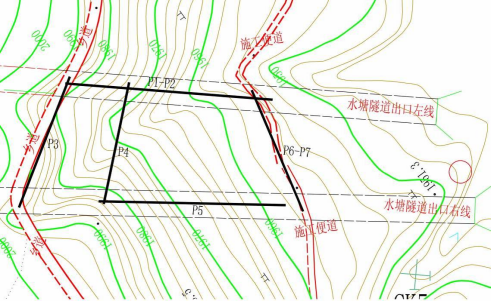

在观测布置上,团队根据波速分析和二维视速度滤波的要求,在地表设计了空间观测系统。激发点(炮点)间距取 6-8 米,接收点间距 2-4 米,使用 12-24 道地震仪,检波器埋入地下 20-50 厘米,通过锤击方式激发震波。考虑到水塘隧道出口端的地质复杂性,团队共布置了 7 条测线,形成 3 个横剖面和 2 个纵剖面,全方位覆盖探测区域,确保不遗漏任何一处潜在风险点。

精准探测,为施工保驾护航

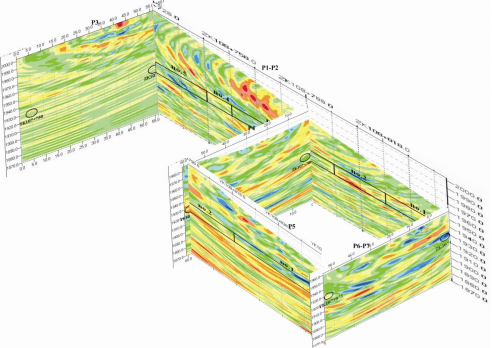

经过紧张的测试与数据处理,SSP 技术交出了一份亮眼的 “答卷”。通过对测试结果的分析,工程团队清晰掌握了水塘隧道出口端的地质情况:

在左线中轴线纵剖面(P1-P2),发现存在三层低速带,沿纵向呈向斜产出,推测为煤层位置,并且精准定位出 ZK108+728~ZK108+748 段、ZK108+798~ZK108+818 段等不同区域隧道与煤层、采空区的空间关系;散体坡脚处横剖面(P4)探测到 YK108+798 处隧道右斜上方存在明显低速区,疑似采空区,下方还有一软弱破碎带(推测为煤层),距离隧道底板仅约 5 米;右线中轴线纵剖面(P5)则探明 YK108+818~YK108+858 段隧道顶板上方存在既有采空区和软弱层。

后续的开挖验证更是印证了 SSP 技术的精准性。比如 ZK108+797~ZK108+800 段隧道范围内确实穿越采空区,YK108+814~YK108+818 段出现冒顶且涌水量大,这些情况都与 SSP 技术的预报结果高度吻合。基于这些精准的预报信息,工程团队及时调整支护参数,有效控制了地质事故的发生,保障了隧道施工安全高效推进。

技术革新,赋能未来工程

水塘隧道的实践案例,充分证明了 SSP 地震散射剖面技术在复杂地形地质环境下隧道超前地质预报中的巨大价值。它不仅解决了传统技术在复杂条件下 “测不准、测不了” 的难题,还能为隧道施工提供高精度的地质依据,助力工程建设降本增效。

随着我国隧道工程建设向更复杂的地质区域推进,像 SSP 这样的创新技术,必将成为工程建设者们的 “得力助手”,为更多重难点工程的顺利实施保驾护航,推动我国交通基础设施建设迈向更高水平。