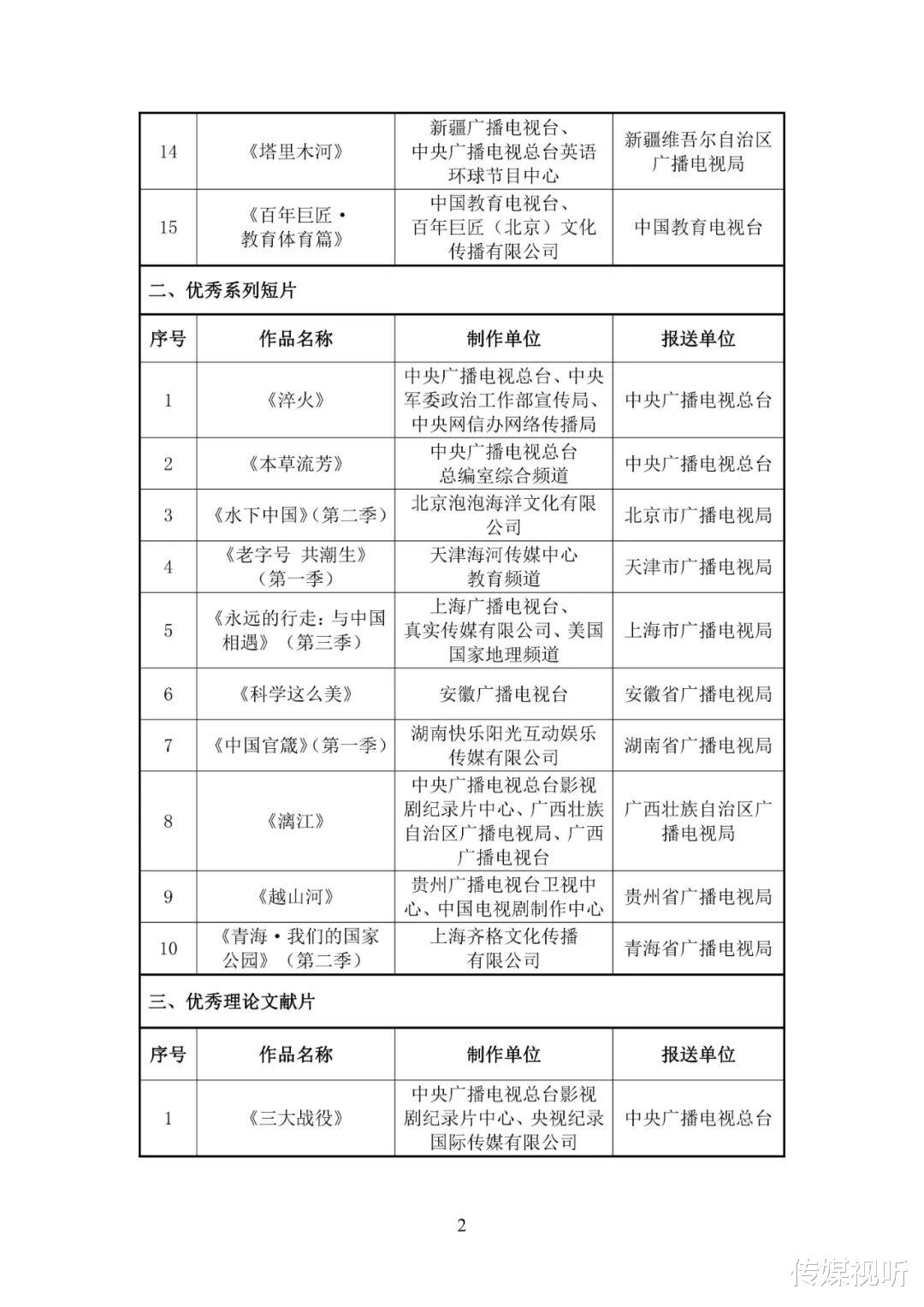

当《中国式现代化之路》与《是坏情绪啊,没关系》同列一份获奖名单,当《三大战役》与《熊猫奇遇记》共享荣光,2024年度全国优秀纪录片推优公示名单上所呈现的45部作品,以及优秀导演、优秀撰稿、优秀摄像,正是当代中国纪录片创作多元共生、传统与现代交织的丰富图景。

这份名单从历史纵深、时代脉动、国际视野等多维度展现了中国纪录片的创作高度与社会价值,不仅是对时代精神的影像书写,更是观察中国纪录片发展脉络与文化走向的重要窗口,从而折射出纪录片作为“国家相册”在文化传播、思想引领和国际对话中的独特作用。

(一)

从主题表达来讲,此次年度推优的作品形成了主流叙事与个体关怀的双重奏鸣,亦是本次评选最鲜明的特征。

以《中国式现代化之路》《京津冀·瓣瓣同心》为代表的宏大叙事作品,延续了纪录片记录时代变迁的传统使命,它们以国家战略、区域发展为题材,构建着集体记忆的基石;

而《再登地球之巅》《黄河之歌》《连接世界的中国湿地》等作品则通过自然与人文的双重视角,展现生态文明与民族精神的交融;

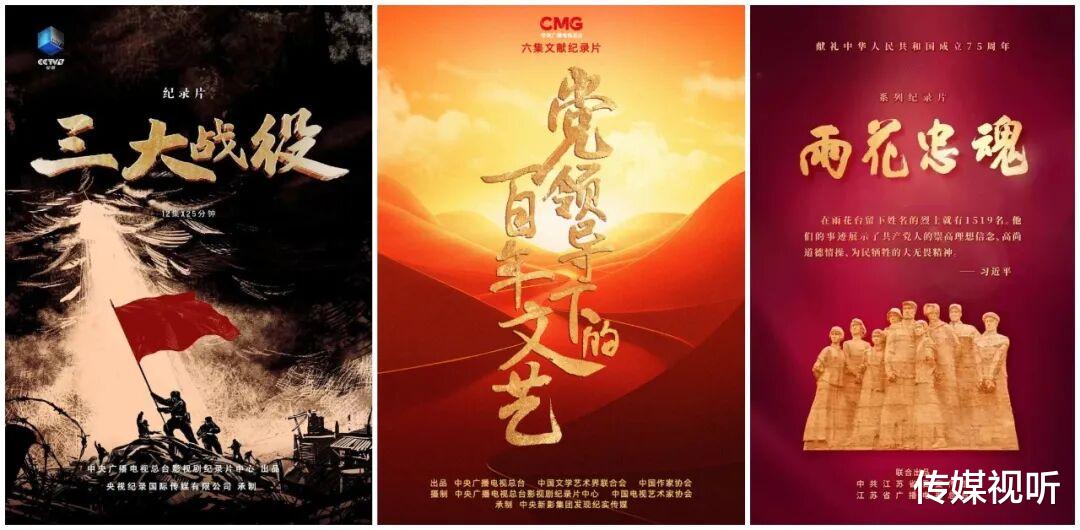

理论文献片《三大战役》《党领导下的百年文艺》《雨花忠魂》以严谨的史料和艺术化表达,将红色记忆转化为当代精神资源;

《前浪》《是坏情绪啊,没关系》等作品则将镜头转向个体生命体验,关注老年群体的精神世界与年轻人的情绪健康,实现了从宏大叙事到微观关怀的视野拓展。

这种双重奏鸣不再是简单的二元对立,而是形成了互为补充的叙事格局,共同绘制出一幅既见森林又见树木的时代画卷,也是近年来所形成的主流价值柔性传播的重要表征。

与此同时,制作力量的多元绽放和技术创新带来的强大赋能,成为本次评选的另一亮点。

省级广电台依托地域文化特色,推出了《武梁祠》《叶尔羌河》等具有浓郁地方色彩的作品;而上海哔哩哔哩科技有限公司、芒果TV、腾讯等新媒体力量,则带来了创作视角与表达方式的创新,也代表着新媒体平台已从传播渠道跃升为重要内容生产者,推动纪录片年轻化传播。比如,《中国官箴(第一季)》等作品寻找中华民族精神命脉与当下契合点,并通过弹幕互动等方式激活传统文化。

在技术创新上,《水下中国(第二季)》等短片以4K超高清、显微摄影等技术,将自然奇观转化为沉浸式体验;优秀摄像作品《深中通道(第二季)》《东滩,鸟类的家园》则通过航拍、延时摄影等手段,展现基建工程与生态保护的宏大叙事,《大湖生灵:从守护到共生》更以水下跟拍技术,记录鄱阳湖生态变迁,彰显科技与人文的深度互构。

(二)

国际传播类别的设立与充实,彰显了中国纪录片“走出去”的自信与智慧。

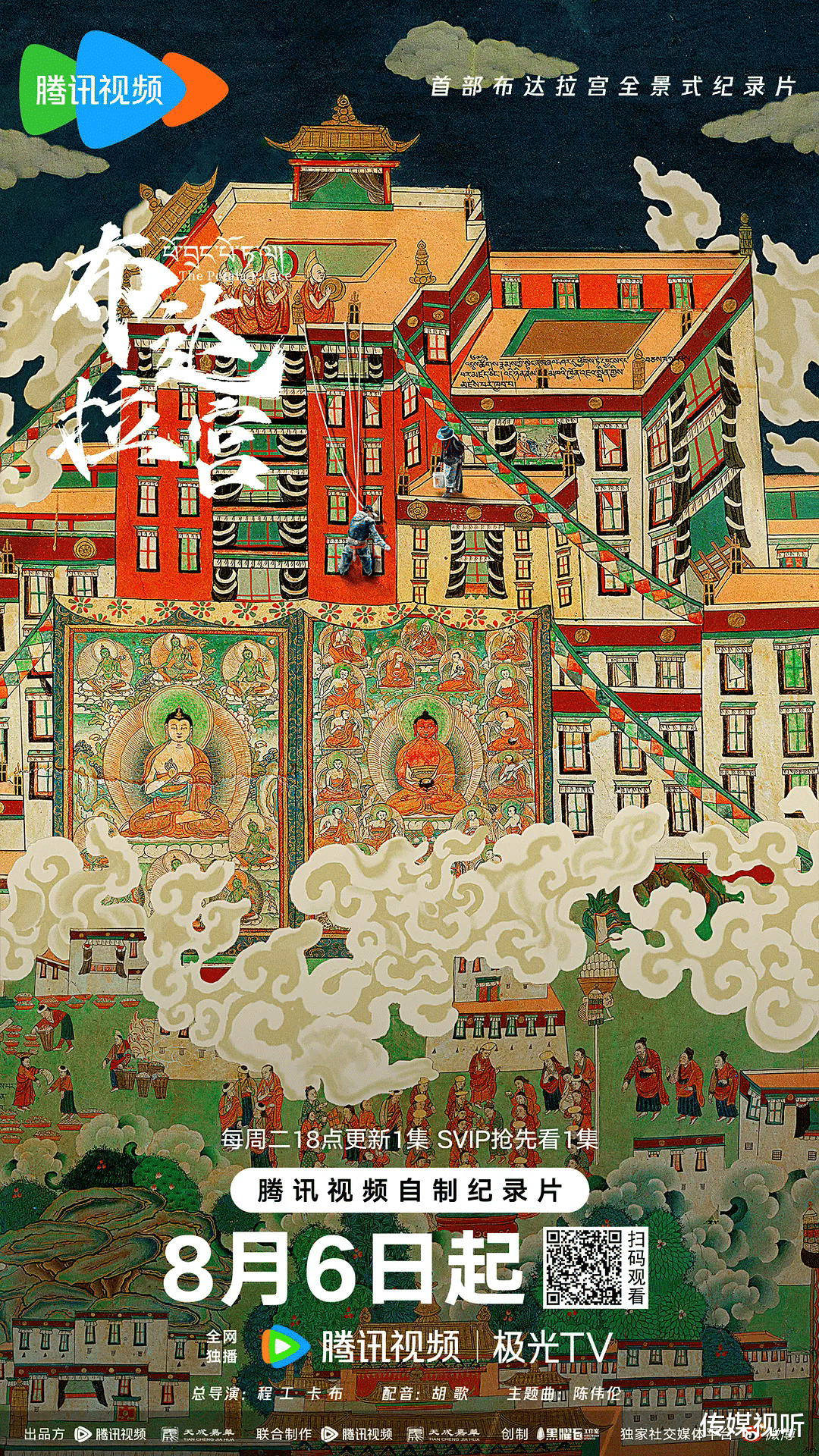

《澎湃中国》以国际视野讲述中国故事;《熊猫奇遇记》通过人类共同关切的生态议题搭建沟通桥梁;《布达拉宫》(第一季)以布达拉宫的创建与维护历程为核心线索,生动讲述了民族文化从创造、传承到守望的鲜活故事;《黑脸琵鹭》以生物多样性议题切入,获联合国粮农组织关注;《田野之上》更是中外合拍的典范之作。

这些作品不再满足于单向度的文化输出,而是致力于构建双向的理解与对话,在尊重文化差异的基础上寻找情感共鸣点,印证了纪录片在跨文化对话中的“软实力”价值。

另外,题材疆域的不断拓展,为纪录片创作提供了无限可能。从《再登地球之巅》的探险精神到《水下中国》的秘境探索,从《百年巨匠·教育体育篇》的历史回望到《科学这么美》的未来展望,纪录片的触角已延伸至社会生活的各个角落。

还有《第二个答案》《夺冠》等作品聚焦当下热点,体现了纪录片及时回应现实的能力;而《布达拉宫》等作品则通过对特定文化符号的深度解读,构建起多元一体的中华民族文化认同;《马王堆·岁月不朽》实现考古成果的影像转化;《故乡几万里》则成为探索民族志纪录片的叙事新范式。

(三)

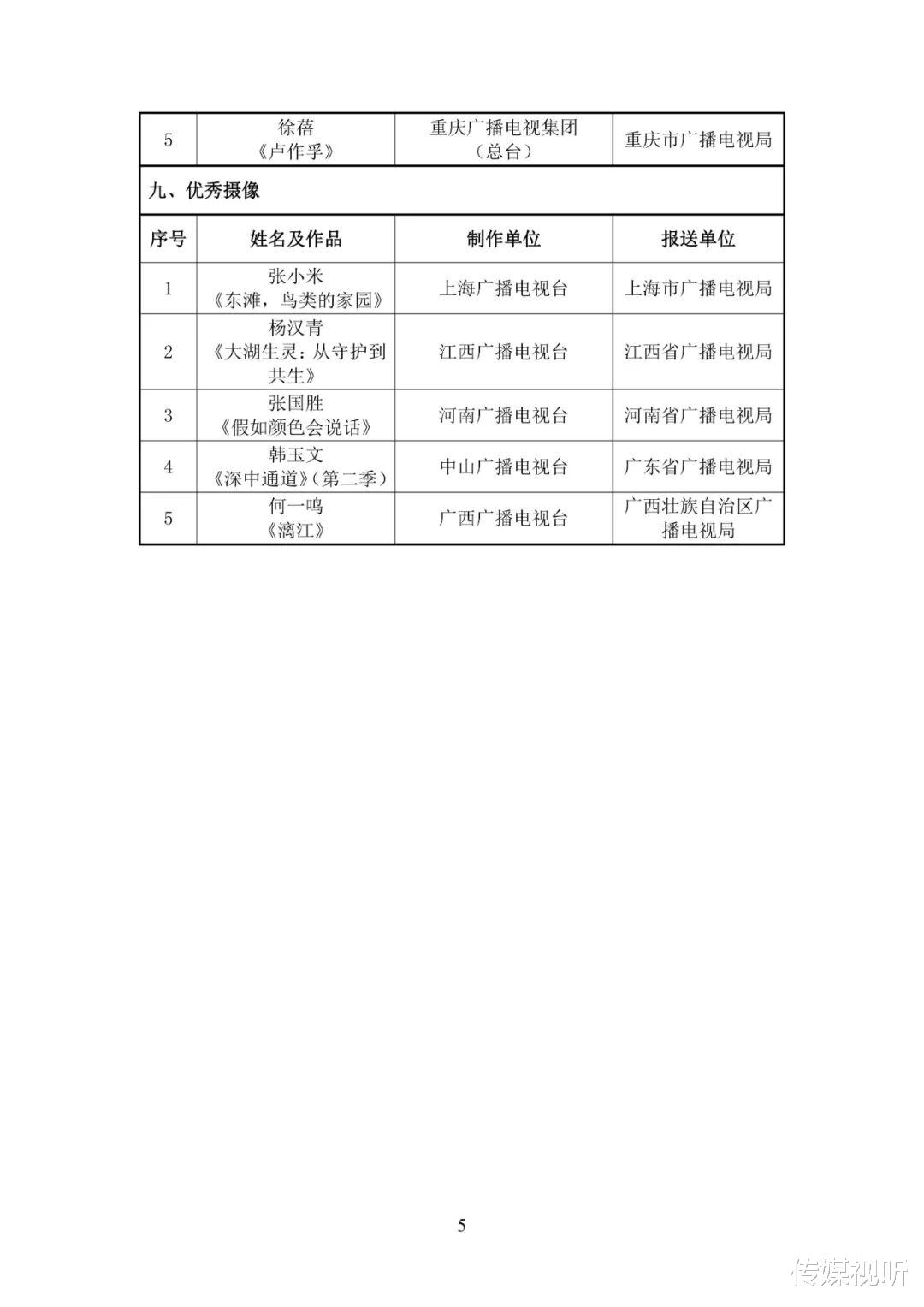

此次年度推优,通过对导演、撰稿、摄像等工种独立开篇,凸显了对纪录片艺术本体的回归与尊重。

贾丁、范士广等导演的个性化表达,张小米、何一鸣等摄像师的镜头语言创新,以及马志丹、王立欢等默默耕耘的撰稿人的文字力量,共同构成了纪录片的艺术品格。

这种对创作个体的肯定,是对纪录片作为一门综合艺术的本质认知,也是对创新精神的积极鼓励,推动纪录片创作从“记录”向“共情”升级。

应当讲,从此次年度推优的作品中,可以看到从影像记录到时代镜像的社会价值。从《第二个答案》聚焦反腐败斗争,《红旗之下》展现乡村振兴,这些作品将镜头对准重大社会议题,体现纪录片的社会责任。正如中国视听大数据(CVB)所示,2024年纪录片收视率持续攀升,时政、自然地理类作品尤其亮眼,印证了优质内容的市场潜力。

2024年的优秀纪录片群像,既是对“记录新时代”使命的践行,也映射出纪录片产业在技术革新、国际合作、类型拓展上的突破;从青藏高原的科考到长江口的考古,从家书里的两岸情到实验室的科学家群像,这些作品共同编织出一部多维度的“中国影像志”。