1943年11月,地中海海域,一支盟军运兵船队遭到空袭。

满载2000名美军士兵的罗纳号被劈成两截,最终造成1050名美军死亡,这个数字创下了美军在二战中海上单次死亡人数的最高纪录。

但奇怪的是,这起灾难却被美国政府封锁了整整二十多年,直到1967年才首次揭开真相。

为何这样一起重大的战损事件,会被刻意隐瞒,炸沉罗纳号的“黑科技”又是什么?

商船摇身变战船说起来,“罗纳号”全长140米,排水量达8740吨,采用的是5000马力的蒸汽动力系统,航速可达14节左右,1926年在英格兰东北部的赫伯恩造船厂缓缓下水。

内部共有一等舱281间、二等舱22间、三等舱100间,初始状态下能承载超过5000名乘客,是当时少见的高载量中型客轮。

在和平年代,“罗纳号”载着英国殖民地的公务员、商人、工人和士兵的家属,从印度港口起航,穿越孟加拉湾和马六甲海峡,沿途停靠新加坡、科伦坡、仰光、马赛等地。

甲板上时常回荡着混杂的语言,既有带着浓重苏格兰口音的军官,也有身穿纱丽的印度仆妇。

1939年战争全面爆发,随着德意日轴心国的扩张步伐日益加快,英国开始紧急调动全球殖民资源,向欧洲本土输送兵力和物资。

罗纳号首当其冲被军方征用,它能一次性运输4000人以上的部队,效率远胜于许多同级别的军舰。

战争初期,罗纳号依旧被部署在它最熟悉的印度洋航线上。

它不仅负责运送印度军团到非洲和中东前线,还多次穿越苏伊士运河,将大量物资与人员从孟买运至地中海西岸,再转运至英国本土或北非战区。

在大多数情况下,它都独自航行,或仅有一两艘护卫舰伴随。

1943年,战争进入胶着阶段,盟军在北非、西西里以及意大利战区步步推进,但人力的消耗也越来越大。

罗纳号再次被派往北非,将一批美军工程部队从奥兰港转运至印度,以支援中国战场的B-29轰炸机基地建设。

船上的1981名美军士兵,大多来自后勤、工兵、通信等支援单位,他们没有携带重型武器,也不属于战斗部队。

当天远处的天空开始传来低沉的轰鸣,最初只是若隐若现的震动,但转瞬之间便迅速扩大成震耳欲聋的响动。

目力所及处,几十架德国轰炸机如苍鹰般从云层中俯冲而下。

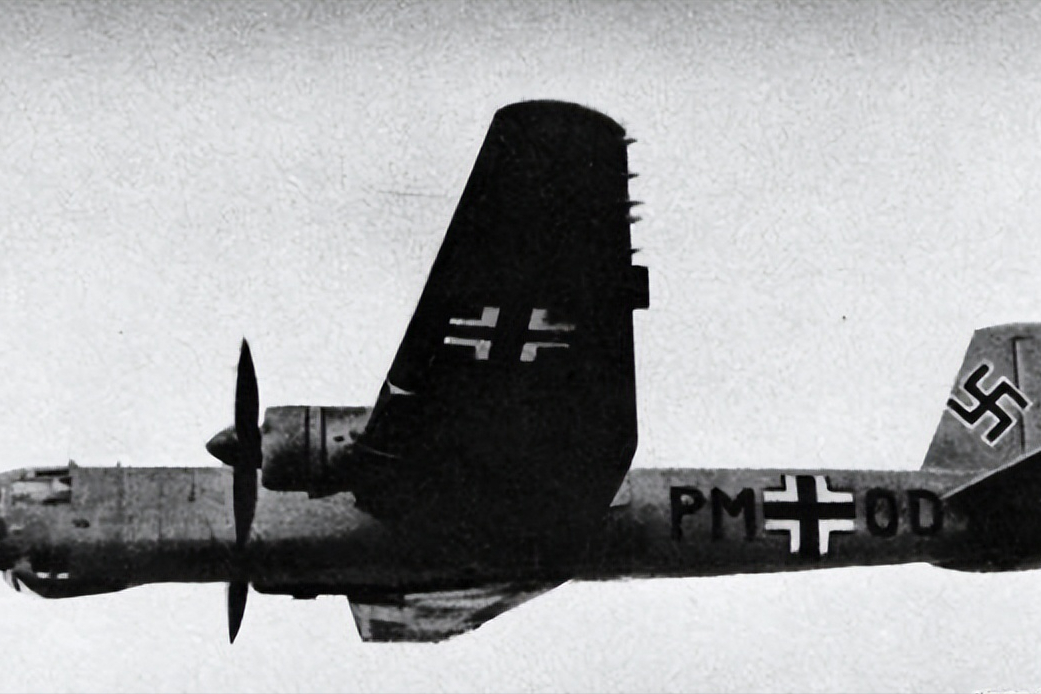

那是德军空军第100轰炸机大队的主力机型,He-177轰炸机,体型庞大、配备高功率双发引擎的重型轰炸平台。

这些轰炸机下方,不再挂着传统的航空炸弹或鱼雷,而是一种新型炸弹Hs-293。

与传统炸弹的“盲投”不同,Hs-293具有精准打击的能力。

炸弹投放后,操作员可以通过飞机上的无线电发射器与炸弹上的接收器实时连接,操纵炸弹在空中飞行轨迹。

为了便于操作员在高空中目视追踪,炸弹尾部装有五枚不同颜色的照明弹,夜间作战则启用闪光灯辅助。

就像今日战场上的“智能导弹”,它能在高空滑翔近10公里,再从空中俯冲直击目标,命中精度远高于同类武器。

这支德军编队显然是有备而来,几十架轰炸机形成松散却有序的攻击编队,在空中来回盘旋、寻找打击时机,而海面上的盟军护航力量却严重不足。

彼时船队上空仅有法国空军支援的4架“喷火”式战斗机,在面对德军几十架大型轰炸机的狂轰滥炸时,几乎形同虚设。

德军轰炸机开始一波接一波地投掷制导炸弹,根据事后统计,当天共有40余枚Hs-293从空中坠落,另有Ju-88型飞机投掷了近十枚鱼雷。

盟军运输船上的高射炮拼命反击,但高空中的滑翔炸弹依旧如脱弦之箭般精准下坠。

“罗纳号”庞大的船体显眼又缺乏机动能力,是德国炸弹操作员眼中的理想打击对象。

当天中午,数枚Hs-293同时瞄准了它的方向飞来。

虽然船上高射炮奋力射击,但终究未能拦截全部。

终于,在一声撕裂空气的尖啸声中,一枚制导炸弹直接击中“罗纳号”。

船体被滑翔炸弹击中左舷下方,弹头穿透钢板后引爆,将底舱瞬间撕裂。

火焰与爆炸从甲板下窜出,如同一道巨龙扯碎了船腹的命脉。

震波之下,船体猛烈震颤,大量士兵在毫无准备的状态下当场丧生,一些人甚至连喊叫的时间都没有。

紧接着是更大的混乱,失去指挥的“罗纳号”摇晃着向一侧倾斜,警报声刺耳,烟雾弥漫。

甲板上拥挤不堪,很多人拼命奔跑寻找救生艇,却发现多数早已毁损,或根本放不下水。

即使成功放下的,也因操作不当或结构老化在下水后立刻倾覆。

有些人甚至宁愿直接跳海,也不敢冒险坐上那破烂不堪的救生船。

美军士兵佩戴的多是M1926型号救生衣,本为两栖作战设计,在河滩和浅海中尚可使用,但在波涛汹涌的深海却极为脆弱。

一旦长时间漂浮,救生衣容易因进水而失去浮力,且绑带设计不牢,不少士兵穿着救生衣仍被浪头打翻,挣扎片刻后便沉入海底。

有人拼尽全力攀住浮木,也有人抓着舷梯不肯松手,直到体力耗尽才松开指缝。

少部分人设法跳入海中,并游向附近船只,但大多数都因为油污覆盖、水温骤降、海流湍急而无法支撑多久。

据战后统计,“罗纳号”船上共有1138人死亡,其中1015人为美国人,余者包括英国、印度、澳大利亚船员和随行人员。

事发现场不到15海里远的地方,正是北非海岸线,但真正前来救援的船只寥寥可数。

唯一奋力展开搜救的是“先锋号”扫雷艇、“康贝尔号”商船和几艘法国拖船,合力救起约700人,但最终仍有1050条性命长眠大海。

如此严重的一次军队损失,却没有引发如同珍珠港那般的舆论,甚至连官方通报都迟迟未出。

在接下来的几周里,美国各大媒体几乎毫无报道,军事公报中也没有提及“罗纳号”的名字。

死者家属最初接到的只是海军部发出的电报:“您亲属在执行任务期间失踪。”

几个月之后,才陆续收到正式的“阵亡通知书”,但依旧只字未提沉船的具体时间、地点与原因。

这一冷处理,让许多家属一度以为亲人尚在人间、正在被军方秘密安置。

甚至有些人四处奔走打听消息,期待奇迹般的归来。

战争结束,他们仍未能从官方口中听到完整真相。

1944年2月,美国媒体才在一份模糊报道中提到:“美军在地中海一次海难中损失1000余人。”

但报道既未写明船名,也没有公布沉没位置,更未提及制导炸弹这种新型武器。

就连“罗纳号”三个字,直到1945年6月,德国无条件投降之后,美国才首次对外公开该船沉没的事实。

为什么美军要对这场灾难秘而不宣?答案并不在“死亡人数”上,而在于那颗炸弹。

Hs-293配备了推进器、弹翼与导向系统,不受海风影响,不依赖于投弹角度,甚至可以对准敌舰的一侧斜向入击,在防空火力最薄弱的盲区造成致命打击,盟军根本没有任何有效的反制手段。

沉船发生后的第二天,美军情报部门立即介入调查。

情报报告最终交到华盛顿,在华盛顿的军事情报办公室会议室里,几位高级军官和技术顾问看完报告之后陷入了长时间的沉默。

美国此时的科研力量已经开始探索雷达制导和红外制导炸弹,但还处于试验室阶段。

而德国,已经把“未来武器”投放到战场,并且一击即中。

这意味着什么?意味着海上战争的规则已经变了,美军还没做好准备。

如果德军知道,Hs-293在“罗纳号”上的表现被美军认定为“高度致命”,那么后果将是灾难性的。

他们或许会批量生产这种炸弹,大规模装备于更多轰炸机,让盟军运输线成为火海,尤其是在地中海和英吉利海峡,美军所有的后勤补给线将被重新洗牌。

而那时战场的主动权,很可能就此倾斜。

于是美国军方很快做出了决定:封锁消息。

任何关于“罗纳号”的伤亡数据不得对外公开,战报中不得出现“制导炸弹”相关词汇,新闻机构发布内容必须经过战时新闻管制局审查,而士兵家属则以“任务中失踪”作为统一口径处理。

所有关于炸弹轨迹、攻击方式、武器残骸的报告一律归入军事机密等级,严格限制内部传阅。

那颗炸弹的效果,被美军刻意“从历史中删除”。

不仅如此,为防止敌人得知“滑翔炸弹成功命中美军运输船”的战果。

美军甚至主动释放假情报,将“罗纳号”的沉没描述为“常规炸弹误伤”或“机械故障引发火灾爆炸”,以干扰德方对武器评估的判断。

德军方面,显然并未完全把握Hs-293的全部实战反馈,因为盟军的伪装,德军情报部门也未能彻底确认战果。

他们虽然高兴,却始终将Hs-293当成是“成功率堪忧”的试验性武器之一,并未将其推向战略级规模量产。

在战争后期,随着德国战线的崩溃与资源短缺,Hs-293的投放量也随之锐减,真正大量改变战局的机会被悄悄掐断。

但这样的“胜利”,是以1050名士兵的牺牲为代价,是以家属二十余年等待真相的焦虑为代价,也是以历史真相长久失语为代价。

直到1967年,《信息自由法》(FOIA)正式通过。

美国联邦政府被法律要求开放部分档案,才终于有人在一份旧文档中读到了“罗纳号”这个名字,才有人从模糊的术语中识别出“滑翔炸弹”的真实身份。

文件一经解密,一些幸存者和遇难者家属,才第一次了解亲人是如何死去的。

他们的悲伤被愤怒填满,不是因为他们的亲人死于战争,而是死于一个被隐瞒了几十年的真相。

他们不是在战场上光荣牺牲,而是被当作情报战中的“牺牲品”,被安排沉默、被勒令遗忘。

真相,有时比战斗更难赢。

【免责声明】:本文创作宗旨是传播正能量,杜绝任何低俗或违规内容。如涉及版权或者人物侵权问题,请私信及时联系我们(评论区有时看不到),我们将第一时间进行处理!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改。

评论列表