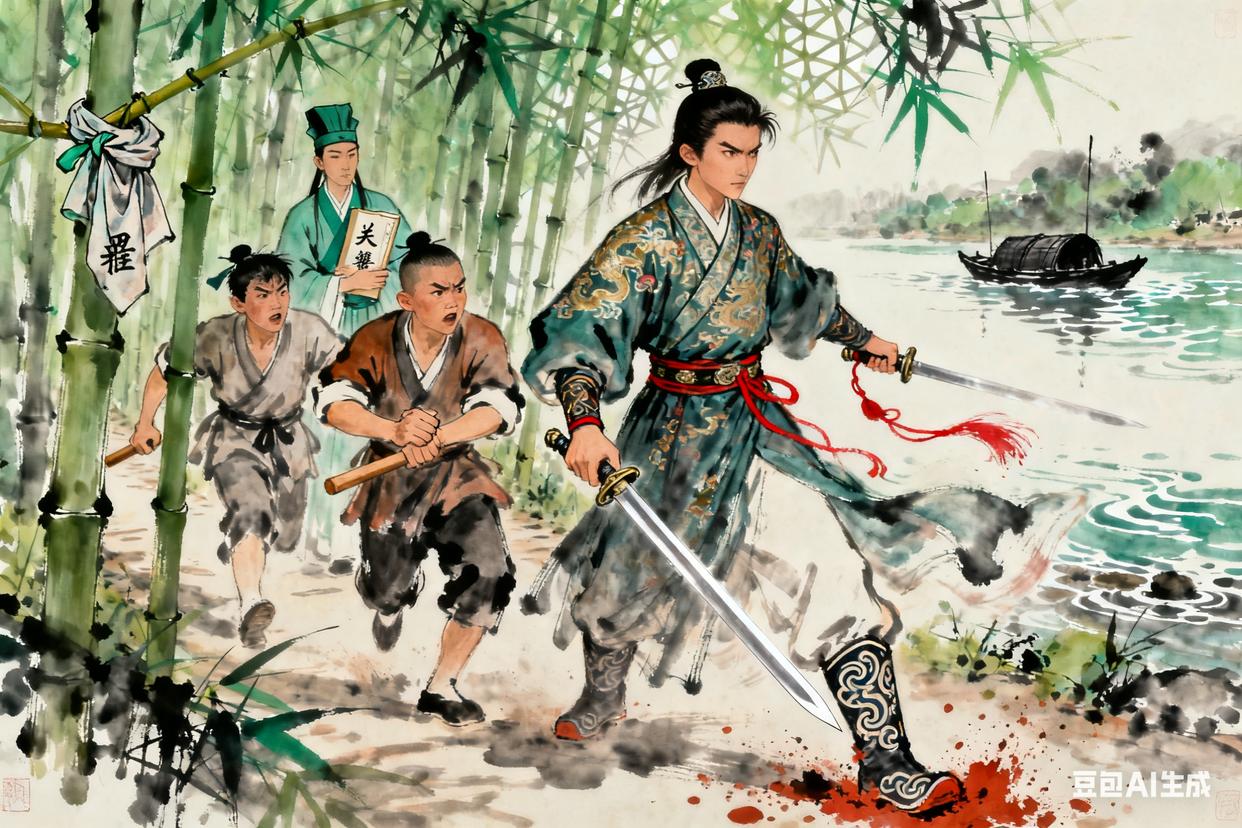

幽州台的石头被朔风啃了几百年,此刻正硌着陈子昂的靴底。他裹紧了布袍,布袍上还沾着长安的尘土、北地的霜花,以及一点没洗干净的墨痕——那是昨天在军帐里写《感遇》时,不小心蹭在衣襟上的。夕阳把他的影子拉得很长,像一根被风扯着的弦,一触就要发出颤音。咸亨元年的蜀地,15岁的陈子昂还不是后来的诗人。那天他牵着马走在锦江边,听见竹林里有呼救声,拨开竹子就看见三个恶少正围着一个书生抢书。他腰间的短剑“噌”地出鞘,剑穗上的红绳晃得人眼晕:“把书还他,不然我让你们尝尝蜀地的剑快不快。”恶少们见他衣着华贵,又带着股不要命的少年气,骂骂咧咧地走了。书生抱着《诗经》磕头谢他,他却摆摆手,把剑插回鞘里:“路见不平罢了,何足挂齿。”后来他在《感遇》里写“少年负壮气,奋烈自有时”,写的就是那天竹林里的风、发烫的剑鞘,还有自己胸腔里跳得飞快的心脏。

上元二年的某个深夜,陈子昂在狱中见了最好的游侠朋友。朋友因为替人报仇杀了官差,即将被处斩,隔着铁栏递给他一把断剑:“我这辈子就信‘侠’字,可到头来,侠骨易折,文心难摧。你比我聪明,别再走这条路了。”那天晚上,陈子昂把自己的短剑挂在书房墙上,看着烛火在剑身上晃,一夜没睡。天亮时,他把家里的游侠装束收进箱子最底层,搬出《论语》《汉书》,磨墨的声音在院里响了整整一个清晨。他后来对人说:“那天我才懂,有些东西比剑更能护人——是文字。”调露元年的长安,24岁的陈子昂站在客栈门口,看着科举放榜的榜单从街头贴到街尾,从头找到尾,没看见“陈子昂”三个字。回到房间,油灯快灭了,他铺开纸,笔尖蘸了墨又停住——想起临行前父亲拍着他的肩说“蜀地的才子,到了长安也不能输”,鼻子突然酸了。他叹了口气,写下“别馆分周国,归骖入汉京”,写着写着,眼泪滴在纸上,把“京”字晕成了一片黑。客栈老板路过,听见他低声念诗,推门进来递了碗热粥:“公子别急,长安的春天长,下次再来就是了。”他接过粥,暖了手,也暖了点心气——那天他暗下决心,就算再考十次,也得在长安站稳脚跟。永淳元年的洛阳宫门外,27岁的陈子昂捧着用锦缎包好的《大周受命颂》,拦在武则天的仪仗前。侍卫举着长戟要赶他走,他却大声喊:“吾有安邦之策,敢不献于明主!”声音穿过人群,传到武则天耳朵里。她让侍卫把陈子昂带过来,接过文稿翻了几页,问他:“你觉得,当今最该做的事是什么?”陈子昂挺直腰杆:“轻徭薄赋,重贤才,远小人——如此,天下才能安定。”武则天点点头,当场授他麟台正字。接过官印时,他的手指有点抖,不是因为紧张,是因为多年的愿望终于实现了。垂拱二年的朝堂上,31岁的陈子昂站出来,弹劾酷吏周兴。周兴当时正得宠,听见有人弹劾自己,冷笑一声:“陈子昂乃新进之辈,敢妄议朝政?”陈子昂却不慌不忙,拿出周兴罗织罪名、陷害无辜的证据,一条一条念出来:“去年,你诬陷刺史李某谋反,至今其家人还在狱中;今年,你又说御史张某私通突厥,证据何在?”朝堂上一片安静,没人敢说话。武则天皱了皱眉,没当场表态,只说“此事容后再议”。退朝后,陈子昂回到官署,在竹简上写“宁为玉碎,不为瓦全”,写完又把竹简扔在桌上——他知道自己可能会惹祸,但他不后悔,“我当右拾遗,就是要替朝廷捡遗漏的错,替百姓说不敢说的话。”垂拱三年的北地军营,陈子昂跟着乔知之征突厥。夜里降温,他起来巡营,看见几个士兵蜷缩在帐篷角落,手脚冻得发紫。他赶紧回自己帐中,把带来的棉衣拆了,分给士兵们,又亲自去伙房煮姜汤。等士兵们喝上热汤,他才回到自己帐中,借着油灯的光写《感遇·其三十四》。刚写下“朔风吹汉树,边月照胡营”,帐外就传来士兵的咳嗽声。他停下笔,走到帐外,看着天上的寒月,想起家里的母亲——母亲信里说,蜀地的梅花开了,等他回来赏梅。他叹了口气,回到帐中,接着写:“杀气凝不流,风悲日彩寒”,笔尖比平时重了许多。永昌元年的洛阳,陈子昂因为反对武则天大规模修建佛寺,被贬为建安参军。离开洛阳那天,朋友卢藏用在城外送他,递给他一本《昭明文选》:“这是我珍藏的版本,你带着路上看。”陈子昂接过书,摸了摸书脊上的磨损痕迹,笑了:“你还是这么懂我。”卢藏用叹了口气:“子昂,你性子太刚,就像蜀地的竹子,宁折不弯,可有时候,弯一点才能活下来。”陈子昂摇摇头,把书放进行囊:“佛本在心中,何必劳民伤财建寺?我就算被贬,也不能说违心的话。”马车启动时,他掀开帘子,看见卢藏用还站在原地,挥着手——那一幕,后来他写进了《春夜别友人》里,“明月隐高树,长河没晓天”,写的就是那天的月色,还有朋友的身影。天授二年的军营里,36岁的陈子昂主动请缨随武攸宜征契丹。他向武攸宜提出作战策略:“契丹兵善骑射,我们可以在山谷设伏,截断他们的粮道。”武攸宜却笑了,拍了拍他的肩:“陈拾遗是文人,懂写诗,不懂打仗。军营里的事,还是听本王的。”陈子昂还想争辩,武攸宜却转身走了,留下他站在帐中,看着地上的军图——那是他熬了三个晚上画出来的,上面还标着密密麻麻的红点。他把头盔扔在地上,头盔撞在木板上,发出“哐当”一声响。帐外的军旗被风吹得猎猎作响,像在嘲笑他的不自量力。万岁登封元年的幽州台,41岁的陈子昂又一次进言被拒。武攸宜兵败,他请求带兵出征,却被武攸宜斥为“狂妄”。他心里憋得慌,就一个人登上了幽州台。风很大,吹得他头发乱飞,他想起燕昭王筑台招贤的故事——当年燕昭王在这里见乐毅,何等君臣相得;可现在,他有报国之心,却连个施展的机会都没有。夕阳落下去了,天空从橘红变成深紫,他张开双臂,对着空无一人的台下文:“前不见古人,后不见来者。”声音被风吹散,他又喊了一遍,这一次,眼泪掉了下来。后来《唐才子传》里写“子昂执拂而谈,四座皆惊”,可那天在幽州台,没有四座,只有他一个人,和一声震彻初唐的悲歌。也是这一年,陈子昂在军帐里写完了《感遇》三十八首的最后一首。油灯快灭了,灯芯爆出一点火星,他用剩下的墨汁写“本为贵公子,平生实爱才”——写的是自己从蜀地豪侠到文人的转变,也是对自己一生的总结。写完后,他把诗稿整理好,放进贴身的布袋里,布袋里还装着母亲送他的平安符。他摸了摸平安符,想起母亲已经去世两年了,自己却没能在她身边尽孝,心里一阵疼。他对自己说:“这些诗,要是能传下去,母亲应该会高兴吧。”神功元年,陈子昂随军队回长安。因为之前多次指责武攸宜的过失,武攸宜记恨他,诬陷他贪赃,把他下了狱。在狱里,他写《狱中书情上使君》:“白云愁不见,沧海飞无翼。”他用手指在墙上划字,划的是蜀地的峨眉山——他想家乡了,想锦江的水,想竹林的风。有一天,狱卒给他送牢饭,他问:“外面的人,还知道陈子昂吗?”狱卒叹了口气:“先生的诗,街头巷尾都有人念呢。”他听了,笑了笑,眼里有了点光——就算被诬陷,他的诗还在,这就够了。

圣历元年,陈子昂被流放梓州。路过白帝城时,他登上高台,望着长江滚滚东流。一位老船夫路过,看见他站在那里,就问:“先生是何方贵人,为何愁眉苦脸?”陈子昂说:“吾乃陈子昂,只因直言进谏,被贬流放。”老船夫叹了口气:“这年头,敢说真话的人少喽。先生这样的人,本该被好好待着才是。”陈子昂听了,心里一阵酸楚。他想起屈原,也是这样被流放,却写下了《离骚》。他对着长江喊:“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!”喊完,他觉得心里轻松了点——就算前路迷茫,他也要像屈原一样,坚守自己的初心。久视元年,陈子昂被父亲的仇人段简陷害,再次入狱。段简逼他交出财物,说只要他给钱,就放他出去。陈子昂冷笑:“吾家虽有薄产,但吾岂能以财免罪?我没做错事,就算死,也不会给你一分钱。”段简大怒,对他严刑拷打。他躺在狱里,看着窗外的月光,想起自己写的“明月照积雪,朔风劲且哀”,觉得那月光就像积雪一样冷。他把藏在衣服里的《感遇》诗稿紧紧抱在怀里,怕被损坏——这是他一生的心血,不能丢。也是这一年的冬天,陈子昂在狱中去世。临终前,他让狱卒把诗稿交给好友卢藏用,断断续续地说:“吾之志向,尽在诗中……望君能传于后世……”狱卒接过诗稿时,看见他眼中最后一丝光亮消失了。后来卢藏用为他编《陈子昂集》,在序中写“子昂卓立千古,横制颓波,天下翕然,质文一变”——他没辜负陈子昂的托付,让那些诗穿过了千年的时光,传到了今天。

现在我们读《登幽州台歌》,还能听见那声穿越千年的叹息。陈子昂用他的诗,劈开了六朝绮靡的文风,就像他年轻时用短剑劈开竹林一样,干脆、有力。他的布袍上还沾着墨痕,他的诗稿还藏在布袋里,他的声音还在幽州台上回荡——那是一个文人的坚守,是一颗赤子之心的跳动。今天的我们,在面对困境时,在坚持初心时,不也像当年的陈子昂一样吗?会孤独,会委屈,但只要心里有“文心”,有“正气”,就敢对着风、对着天空,喊出自己的声音。幽州台的风还在吹,陈子昂的诗还在传,这就是他留给我们最好的礼物。