“你家吃的可能是三年前的陈米!”近期突然看到有自媒体说出这样的话,我当时就被怔住了,预感到这不是件小事,再深度细扒了一下,持这个论调的视频和文章还真不少。他们还声称:“中国市场上流通的大米,80%都是国家储备粮轮出的陈米”。

网友们在评论区更是吵翻了天:有人恍然大悟,“难怪最近煮的米饭总没小时候的米香”;有人一脸懵,“我家常年从乡下买新米,难道被骗了?”;还有人忧心忡忡,“那超市特价大米是不是都是翻新陈米?”各种猜测和恐慌溢满字里行间。

战略企划枪手通过查证获悉,“你碗里的米饭有80%是陈米?”这个传言最早可追溯至2017年锌财经发布的一篇推文。文章引用鲜稻屋CEO田浩的观点渲染焦虑:“中国人吃的大米80%都是陈米,因为大部分的粮食都要进入国家储备粮体系,陈米时间长了之后,里头脂肪酸的含量会变高,黄曲霉毒素也会变高。”这篇缺乏数据支撑的文章,凭借“食品安全”的敏感话题迅速引发全网恐慌,但真相究竟如何呢?

我们不妨算笔账:若80%消费大米为陈米,意味着每年需流通5.44亿吨陈米(6.8亿吨×80%)。但我国国家粮食储备总量仅1.5亿吨,即便将所有储备粮一次性投入市场,也不足5.44亿吨的三分之一。

国家粮食局2025年夏粮收购报告给出明确答案:市场流通粮中储备轮换粮占比不足7%。中储粮集团进一步披露,中央储备粮每年轮换比例仅为20%-30%,按我国年粮食消费量6.8亿吨计算,即使全部轮换粮均为“陈米”,其市场占比也仅3%-7%。这个数字与传言中的“80%”还是有巨大的差别。

不过,国家粮食科学研究院2023年报告显示,市面散装米中的确有25%存在储存超期现象,但这部分主要是小型商户储存不当导致,且远非传言的80%。

而在这些陈米流通的背后,藏着政策、市场与监管的三重逻辑。

首先是政策的必然性。

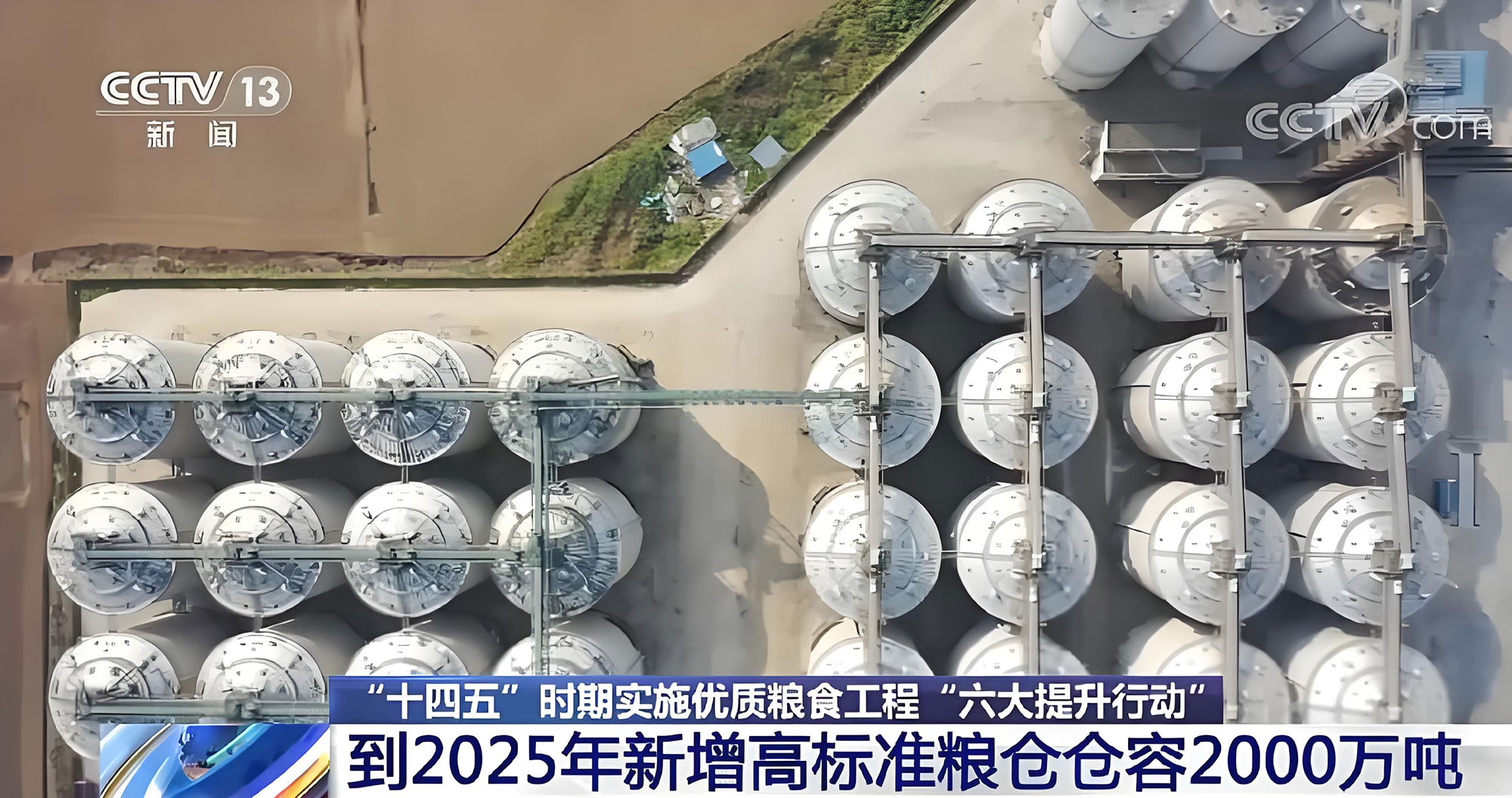

2025年夏粮收购数据显示,全国超1亿吨夏粮中,80%以上用于补充各级储备,这意味着每年都有等量的陈粮从储备库轮换出库。按照“稻谷3年、小麦5年”的轮换周期,这些储存到期的粮食通过竞价销售、定向供应等正规渠道进入市场。

其次是市场的合理性。

对部分食品加工企业而言,陈米是性价比更高的原料。某米粉厂负责人透露:“储存1-2年的陈米水分含量稳定,淀粉结构更紧实,加工时碎米率比新米低30%,做出来的米粉不易断条”。这些陈米主要流向米粉、米线、酿酒等生产领域。而且价格优势也更明显:陈米收购价通常比新米低0.2-0.3元/斤,对利润率敏感的中小企业形成天然吸引力。

当然也包括监管的复杂性。

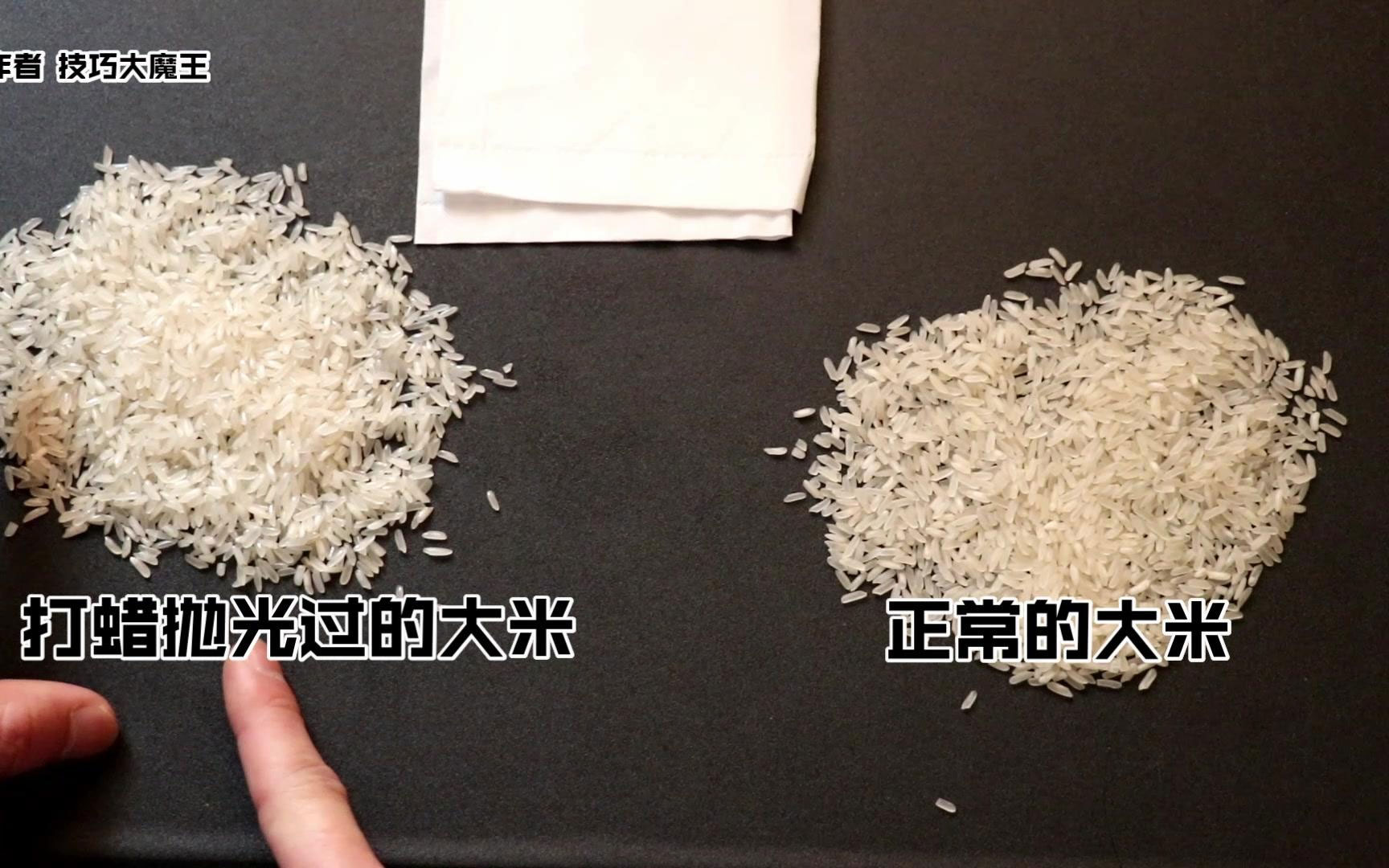

个别企业的违规操作仍需警惕。不良商家将发霉变质的陈米用抛光剂去除黄斑,添加大米香精掩盖异味,甚至打蜡增加光泽,使一斤成本仅几毛钱的“翻新米”摇身变为售价两三元的“新米”。此外,政策性粮油轮换中偶发的“以陈顶新”“虚假轮换”等违规行为,也可能导致不合格陈米流入市场。

可能有人想要问了,国家为什么会有“战略储备粮”这个政策呢?

知识点来了,国家设立“战略储备粮”政策,主要出于以下几方面考虑:

一是应对突发事件,保障粮食安全。战略储备粮的核心作用是在自然灾害、战争、疫情或国际供应链中断等突发情况下,保障国民基本口粮供应,防止出现断粮危机。

二是稳定粮价,防止市场剧烈波动。粮食价格极易受到气候、地缘Z治、国际投机等因素影响。国家通过储备粮的“吞吐”机制,在粮价过低时收购、过高时投放,平抑市场价格,保护农民和消费者利益。

三是降低对国际市场的依赖,增强国家自主权。在全球粮食贸易中,出口国常在危机时限制出口,依赖进口的国家面临巨大风险。美国曾对苏联发起的“粮食战争”,需要警醒。

四是支持农业生产,调节供需周期。国家通过托市收购等方式,将丰收年的余粮储备起来,既保护农民种粮积极性,又为歉收年做准备,实现“以丰补歉”的动态平衡。

五是战备与G家安全的需要。自1962年起,中国就建立“506战备粮”制度,储备粮食以应对可能的战争状态。

所以,战略储备粮政策是国家粮食安全的“压舱石”,我们该支持的时候还是得支持。

但需要特别澄清的是:陈粮≠陈化粮。陈粮是指储存期在1年以上,物理指标合格的安全粮食。而陈化粮是储存超期、产生黄曲霉毒素的变质粮食,我国自2003年起已彻底禁止陈化粮流入口粮市场。

“国家粮库实行季度质检制度,轮换出库的粮食100%符合食品安全标准。”国家粮油储检高级工程师尚金锁在采访中强调。我国储备粮系统有严格的储存年限规定:长江以南地区稻谷储存2-3年,北方2-3年,到期必须轮换。

很多人担心“陈米是不是不安全”,其实国家早有周密安排:

我们有科学的储备体系:中央储备粮每年轮换20%-30%,通过电子测温、机械通风等技术,让储存一年以上的陈粮仍保持良好品质,2025年储备粮质量合格率达99.5%;

在质量上也会严格把关:超过储存年限的粮食必须经质量鉴定,变质粮食只能用于工业或饲料,GPS定位铅封确保“专粮专用”,彻底杜绝陈化粮流入口粮市场;

确保在国际安全线之上:2025年粮食库存消费比稳定在19%,远高于17%-18%的国际安全标准,就算遇到极端情况,现有储备也能保障全国人民至少3个月的口粮供应。

当我们抱怨米饭不够香时,世界上仍有8.2亿人面临饥饿。日本“大米风波”的教训警示我们:就算年产量充足,投机囤积也会让米价飙升82%。“鲜米自由”不是凭空而来,而是7.5亿农民辛勤耕耘、国家储备体系默默守护的结果。