兰州,最好吃的竟不是牛肉面?

驼铃没散干净,面香就缠上了兰州的街巷。

这座黄河穿城的古城,早把丝路的风尘揉进了吃食里。

清末民初,马保子挑着铜汤锅走街串巷,把中原小麦和甘南牦牛的鲜味凑到一起,改良出的热锅子面,就是如今牛肉面的雏形。

2021年这手艺成了国家级非遗,可兰州人只认清晨头锅汤的温度。

牛肉面的讲究藏在日常里:一清二白三红四绿五黄,少一样都不算地道。

永登的小麦磨成粉,皋兰的蓬灰增筋,和面要守着“三遍水三遍灰”的老规矩。

牛骨在锅里炖够五六个钟头,骨髓都化在汤里,浇上一勺红油,辣得扎实,暖得熨帖。

清晨的面馆里,瓷碗碰撞声、拉面师傅的吆喝声,比闹钟还准时。

除了面,兰州的滋味都带着岁月的稠。

灰豆子用蓬灰慢炖到紫檀色,甜醅子的酒香飘满夜市,这都是茶马古道上暖过商客的味道。

如今袋装牛肉面卖遍全国,可老兰州仍守着夜市的铜勺醪糟。

黄河水淌了千年,把农牧交融的密码,都泡在了这一箸一饮里。

其实,兰州最好吃的不是牛肉面,不信你看嘛!

黄河水滋养的千年茶香。

唐时成都崔宁女发明盖碗,明清随丝路入兰,与穆斯林“刮碗子”习俗一撞,成了这碗茶,

茶盖喻天、茶碗喻人、茶托喻地,暗含“三才”哲学,民间唤它“三炮台”,形似古炮台,稳当又实在。

春尖茶打底,桂圆、葡萄干、临泽小枣、枸杞、冰糖齐上阵,

沸水一冲,先刮甜,再刮香,三刮茶卤变清汤。

黄河边茶摊,大爷们捧着盖碗,晒着太阳,看羊皮筏子漂,听秦腔吼,一口茶一口瓜子,

甜中带酸,苦后回甘,解腻又润喉,吃羊肉的绝配。

如今,这碗茶从古驿站走进现代茶馆,

从老辈人手里传到年轻人杯中,成了兰州的“流动名片”。

喝的不是茶,是千年丝路的风,是黄河边的慢时光,是兰州人骨子里的热乎气。

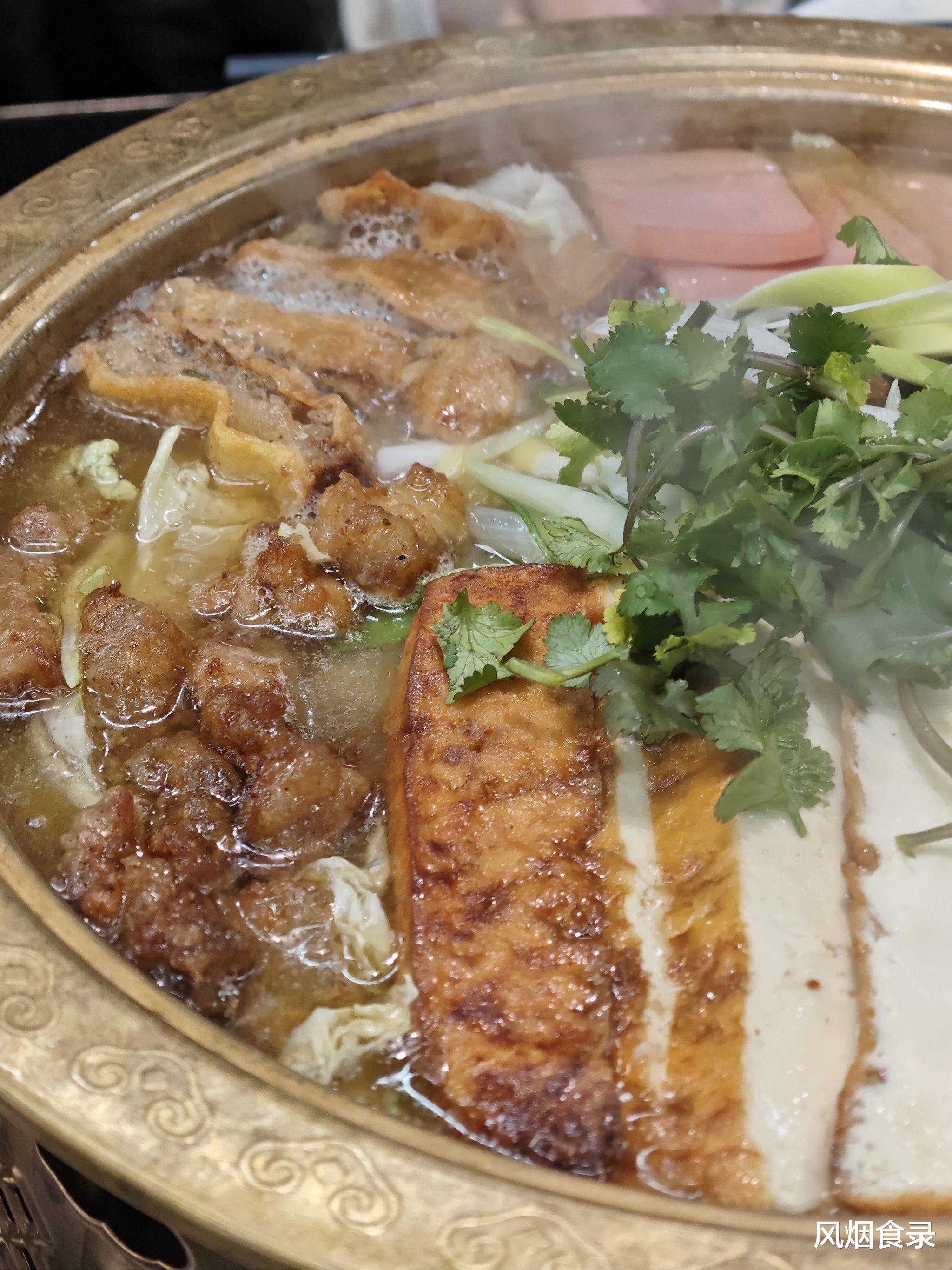

阿干镇的窑火燎了千年,烧锅子从陶釜里“走”出来时,带着新石器时代的粗粝气。

清乾隆四年,阿干镇“墙脚屋脊皆窳器”,

百姓以陶为业,烧锅子成了甘青宁的“移动家当”。

《小放牛》里唱“走了个阿干县,买了个大砂锅”,道尽当年砂锅人的漂泊。

这砂锅能炖肉肯烂,熬药不馊,明肃王还把它当贡品送进紫禁城。

这手艺2016年成了市级非遗,游客从新疆河南赶来,就为尝口老祖宗的“陶釜香”。

烧锅子最念秦王川的砂地麦,发面兑蓬灰水,揉得软硬刚好,

埋进骡马粪堆里煨二十分钟,起锅时外皮黄亮如酥,内里暄腾似云。

探月子要加红花水,卷上红花丝儿,“月婆子”吃了能化瘀活血;

串亲戚则擀薄面涂清油,撒苦豆末卷成莲花状,

六个面段竖着组连,烤出来像重瓣莲,香得人直咂嘴。

元时蒙古人烹羊内脏的智慧,在清代兰州城“火”了。

当年张大昌师傅将碎剁的羊肝肺混着香辣汁,愣是熬出“内全羊”的传奇。

财主嫌乞丐蹭味,反被“五脏五味”香得直咂嘴,从此“内全羊”名扬金城。

这口吃食讲究“三红三白”:

心肝肺切丁,肚肠头蹄切丝,配原汤清汤老汤三味。

清晨屠宰场的羊下水,盐醋揉搓去膻,姜酒焯水锁鲜,羊骨老鸡慢炖四小时,汤头乳白挂勺。

老兰州人蹲在巷口,喊一嗓子“老板,来碗烩杂碎,多舀勺辣子!”

再配个烤油饼、两瓶“老五泉”,那叫一个“满福”!

如今正宁路夜市里,红汤翻滚的杂碎锅飘着蒜苗香,外地人可能嫌“杂乱”,

可兰州娃子打小就爱这口,

羊肚脆、羊肠糯、羊肝嫩,连汤带料吸溜一口,寒冬里都能暖到脚后跟。

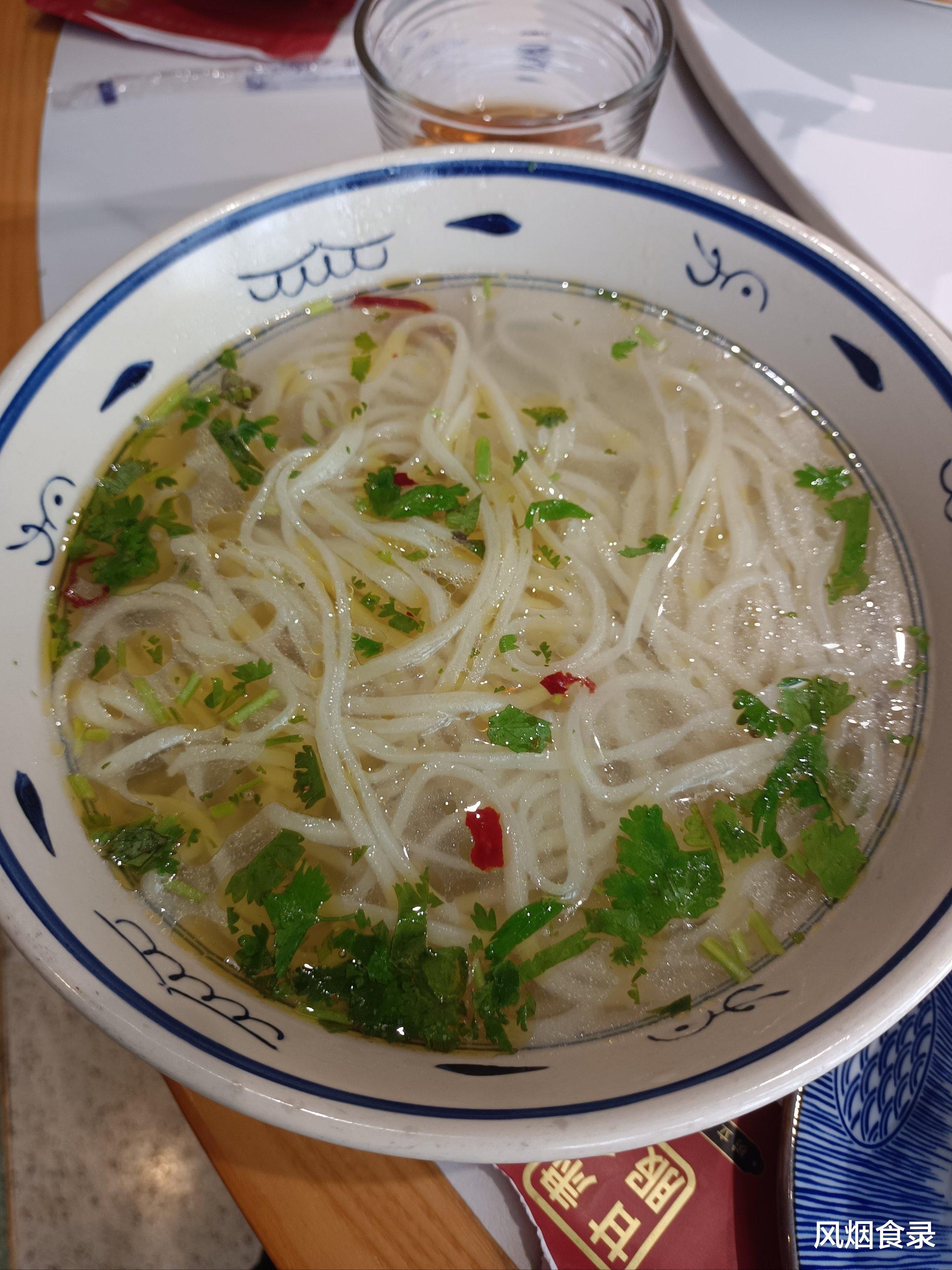

清末民初,马保子在兰州东城壕挑担卖“热锅子面”,

后创“一清二白”牛肉面,而凉面则从夏令改良版中脱颖而出。

精面煮至九成熟,过凉水拌清油,金黄透亮如“面山”,配黄瓜丝、胡萝卜、豆腐片,浇上勾芡的热卤子,

再淋油泼辣子、蒜泥汁、芥末汁、麻酱汁,最后甩把老醋,酸香直窜鼻腔。

河西走廊的小麦东传,回族先民将阿拉伯“库斯库斯”技法融入,成就筋道口感;

北纬36°黄金小麦带与弱碱水的相遇,让面条柔中带刚。

夏日的兰州,街头巷尾“凉面档”热闹非凡,老人们蹲在街边吸溜面,配烤肉串“干散滴很”,小孩则

捧着高脚碗喝面汤,践行“原汤化原食”的古训。

这碗甜羹起源于春秋,临夏回民将醪糟与牛奶、鸡蛋融合,后传入兰州,成为夜市“顶流”。

《周礼》载“六饮”含醴(醪糟),

秦汉时醪糟工艺已成熟,西北人用温热牛奶中和醪糟酸涩,添蛋增香,渐成经典。

老兰州人常配油条泡醪糟,油条吸饱汤汁,咬下绵软香甜;

冬日喝一口,暖意从胃里漫到鼻尖。

制作讲究“铜锅慢煮”,

牛奶微沸加醪糟和小苏打防结块,淋蛋液成絮,撒葡萄干、芝麻、花生碎,酸甜嫩滑,奶香酒香缠绵。

如今正宁路夜市摊前常排长队,这碗甜羹已列入临夏非遗,成为游子心中的“兰州味道”。

这口源自唐宋的西北美味,最早是丝路驼队用青稞、燕麦琢磨出的“发酵密码”。

左宗棠西征时,兰州百姓端上冰镇甜醅子,左公拍案“塞上甘露”,

从此成了西北宴席的“隐形主角”。

如今,它被列入甘肃非遗,成为连接古今的味觉纽带。

民谣里唱“甜醅甜,老人娃娃口水咽”,端午前后,家家户户搓青稞、拌酒曲,发酵三五天,揭坛时酒香混着麦香直钻鼻尖。

吃法也野性,

直接舀干货嚼出麦芽的韧劲,或兑凉水喝出清冽的甜,更有人创新出甜醅奶茶、甜醅酸奶。

清朝时由兰州人创制,民国宣家巷的“前铺后宅”面馆最是“攒劲”。

老师傅用盐、碱、醋反复搓洗猪大肠去腥,

再以武火猛煮、文火慢炖至软烂,配细拉面、萝卜片、蒜泥、辣椒油,酸辣鲜香直窜鼻腔。

老兰州人吃它讲究“头汤面”:

清晨蹲在面摊前,吸溜一口筋道光滑的面,咬段软糯入味的肥肠,再呷口陈醋,酸辣适中,越嚼越香。

外地人初闻“猪脏”二字直摇头,尝过却直呼“嘹咋咧”,滋味不输牛肉面。

从清代到今朝,灰汤里滚着的是市井烟火,

碗中盛的是岁月味道,一口下去,便是半部陇中风物史。

清康熙年间,兰州小贩用戈壁蓬草烧的蓬灰,搭着麻色豌豆、

红枣在煤炉砂锅里慢炖,熬出了“灰”与“豆”的奇妙姻缘。

那蓬灰不是土,是碱香,能软豆质、激豆香,让豌豆从硬邦邦变得绵软如沙,

红枣的甜慢慢渗进去,甜得自然不齁。

老兰州人管这叫“熬日子”,火候急不得,得像过日子般慢慢熬,

锅开了加碱,水干了添水,三次下来,豆粒开了花,汤成了黑紫油亮的糊,喝时“欷歔”一声,温温的刚好入喉。

豆香裹枣香,碱香隐在甜里,冰镇了消暑,热乎了驱寒。

老兰州人夜戏散场、牌局终了,总爱来一碗,蹲在粗砂碗边吸溜,那叫个“舒坦”!

清光绪年间,御膳房里一位老厨子琢磨出了这吃食,

把兰州七里河的鲜百合剥瓣蒸软,裹上豆沙馅,

捏成蟠桃模样,再拿青梅片当叶子、山楂泥点尖儿,上笼一蒸,浇上糖芡,便成了“鲜桃”模样。

这模样可不是瞎凑的,人家《西游记》里三千年一结果的蟠桃,

《汉武故事》里西王母的蟠桃宴,都在这小桃里“活”了过来。

如今在兰州,百合桃早不是御膳房的专利,街头巷尾的点心铺里,师傅们的手艺还是老规矩:

百合得选“单头”的,蒸到透亮不散,豆沙得自己炒,甜而不齁,

糖芡得勾得薄而不流。

吃一口,甜软里带着百合的清香,像极了老兰州人说的“甜过初恋”。

这哪是吃食,分明是兰州人把四百年的光阴、九年的耐心,

还有那蟠桃的传说,都揉进了这口“仙桃”里,

甜得实在,甜得有分量,甜得让人想多嚼两口。

据《兰州府志》载,清中期街头已有“酿皮摊”,而更早可溯至唐时,

兰州作为丝路重镇,胡汉饮食交融,面粉经水洗蒸制,成薄如蝉翼的面皮,配油泼辣子、醋卤,酸辣开胃,成为商旅解暑充饥的“移动干粮”。

高担酿皮更藏玄机:

民国年间,高姓师傅挑担走街,担子高逾米三,面皮因加蓬灰水呈琥珀色,入口筋道不硌牙,得名“高担”,

如今张掖路隍庙口的老摊仍沿此古法,

一斤面兑一斤半水蒸五盘,调料必用甘谷辣椒泼的辣子,香而不燥。

这味小吃,是兰州人的“夏日命根子”。

清晨摊前围满上班族,要双份面筋、多辣子;午间老人蹲坐树荫下,咥一碗酿皮,配半瓶黄河啤酒,辣得冒汗却直呼“舒坦”。

清末进士王煊诗中“消暑凭浆水,炎消胃自和”道尽其妙。

相传秦末楚汉相争时,刘邦在汉中面馆偶遇发酵面汤与白菜的酸爽组合,亲自赐名“浆水”,从此沿丝路西传,在兰州扎下根。

老兰州人讲究“浆水要常新,人要常在”。

陶罐里芹菜、莲花菜与旧浆水引子共舞三五天,便酿出浅黄透亮的酸香。

手擀面细如丝,过凉水后浇上炝过油的浆水,撒把虎皮辣椒、腌韭菜,配卤猪蹄或陇西腊肉,酸辣激爽中透着回甘,

夏吃解暑冬吃消痰,成了“三伏天兰州人的命”。

它没牛肉面名气大,却用最平凡的酸爽,

串起兰州人的四季与温情,成了“唏嘛香”的烟火记忆。

北宋《东京梦华录》里“细索凉粉”的影子,在兰州被匠人们“炒”出了新魂。

冬日寒风里,凉粉块入卤猪油锅,大火快炒至外层焦脆金黄,

内里仍软糯温热,撒把葱花、淋勺糖色,最后浇上辣椒油、麻酱、陈醋,酸辣油香直钻鼻尖,

老兰州人直呼“攒劲滴很”!

这吃食不光暖胃,更暖着民风。

城隍庙前、夜市摊头,总见油炒粉与酿皮“搭伙”,冷热交替间,藏着“冬暖夏凉”的饮食哲学。

据《兰州风俗志》载,昔日上沟朱家庙的油炒粉最是地道,切块如麻将牌大小,火候拿捏得“外焦里嫩”,如今仍是街头“顶流”。

如今,这碗油炒粉已入甘肃省非遗名录。

黄河水不紧不慢地淌。

牛肉面的热雾还蒙着清晨的玻璃,三炮台的甜已经化在午后的日头里。

夜市摊的红油凉了又滚,烧锅子的麦香飘过几代人。

你蹲在路边吃完最后一筷子浆水面,抬头看见月亮,和千年前照在驼队上的是同一个。

日子就是这样,在瓷碗的碰响里,在舌尖的百味里,一天天扎实地过下去。