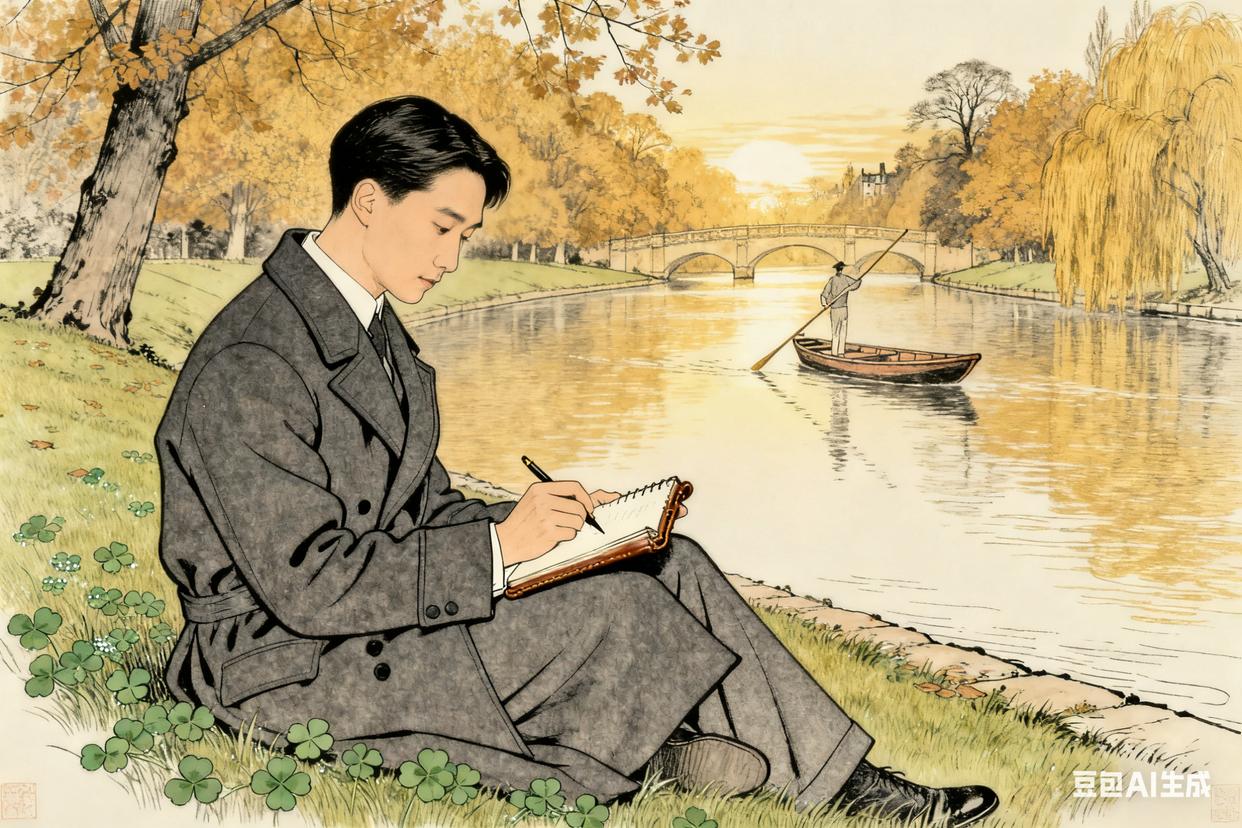

1920年深秋的剑桥,康河的水泛着淡金色的光。徐志摩坐在岸边的草地上,呢子大衣的衣角被风卷起来,蹭过沾着露水的三叶草。他从口袋里掏出一个磨了边的牛皮笔记本,笔尖悬在纸上半天没落下——远处传来撑篙人的吆喝,船桨划开水面的声音像细碎的银铃,可他脑子里却反复跳着家里妻子张幼仪的脸,还有父亲在信里催他"务实治学"的字句。风把一片柳叶吹到笔记本上,他伸手拂开时,指腹蹭到了纸页上之前写的半行诗,那墨迹还带着点当年在北平读书时的生涩。

1897年1月15日,浙江海宁硖石镇的徐家大院里,婴儿的哭声划破了清晨的薄雾。徐志摩是徐家的长孙,父亲徐申如当时已靠丝织和钱庄生意成了当地富商,抱着他时特意在襁褓里塞了一块小巧的和田玉,说"盼他将来既有文气,也懂务实"。小时候的徐志摩常把那块玉攥在手里,在私塾先生讲《论语》时偷偷走神,盯着窗外飘飞的纸鸢,心里琢磨着"那风筝线的另一头,是不是拴着更远的世界"。他8岁进私塾,11岁入硖石开智学堂,先生夸他"记性好,下笔快",可他更喜欢在课后把自己关在房间里,读那些带插图的《西游记》,还学着画里的孙悟空,在纸上涂涂画画。

1915年夏天,18岁的徐志摩穿着崭新的蓝布长衫,站在硖石的老宅院里,看着穿着红嫁衣的张幼仪被抬进门。这场婚事是徐申如定下的,张幼仪的父亲是江苏宝山的知县,两家门当户对。拜堂时,徐志摩的目光落在红盖头垂落的流苏上,心里却空落落的——他之前只见过张幼仪一次,在茶馆里,她低着头,手里绞着帕子,一句话也没说。婚后没几天,徐志摩就收拾行李去了北平,进了北京大学预科班。临走前,张幼仪帮他整理行李,把一双新做的布鞋放进箱子,轻声说"天冷了就穿",他"嗯"了一声,却没敢看她的眼睛。在北平的日子里,他很少给家里写信,偶尔回信也只提学业,对张幼仪的问候只字不提。

1918年8月,上海黄浦江的码头边,徐申如拍着徐志摩的肩膀,把一张去美国的船票递给他:"去学商科,将来回来帮我打理生意。"徐志摩接过船票,手指在"美国"两个字上摩挲了半天——他其实想读文学,可他知道父亲不会同意。轮船起航时,他站在甲板上,看着岸边的人影越来越小,突然想起张幼仪送他时的眼神,心里掠过一丝愧疚。到了美国后,他先入克拉克大学读历史系,后转哥伦比亚大学学政治。课堂上,教授讲尼采的"超人哲学",他听得热血沸腾,在笔记本上抄下"生命是一件太好的东西,好到无论你怎么过都像在浪费"。可夜里躺在床上,他总觉得少点什么,美国街头的摩天大楼再高,也没有家乡的小桥流水让他心安。

1920年9月,徐志摩从美国乘船去了英国。他本来是要去伦敦政治经济学院师从罗素,可到了伦敦才知道,罗素已经离开学院。失望之际,他经朋友狄更生介绍,去了剑桥大学国王学院旁听。第一次坐在剑桥的课堂里,听教授讲英国诗歌,他突然觉得"心里的某扇门被推开了"。课后,他常去康河边散步,有时会租一条小船,顺着河水漂着,看岸边的垂柳在水里的倒影,听学生们唱着民谣。有一次,他划着船经过一座桥,看到一个姑娘坐在桥边看书,阳光洒在她的头发上,像镀了一层金。他愣了半天,直到船撞到岸边的石头才回过神,后来他在日记里写"那一瞬间,我好像懂了什么是诗"。

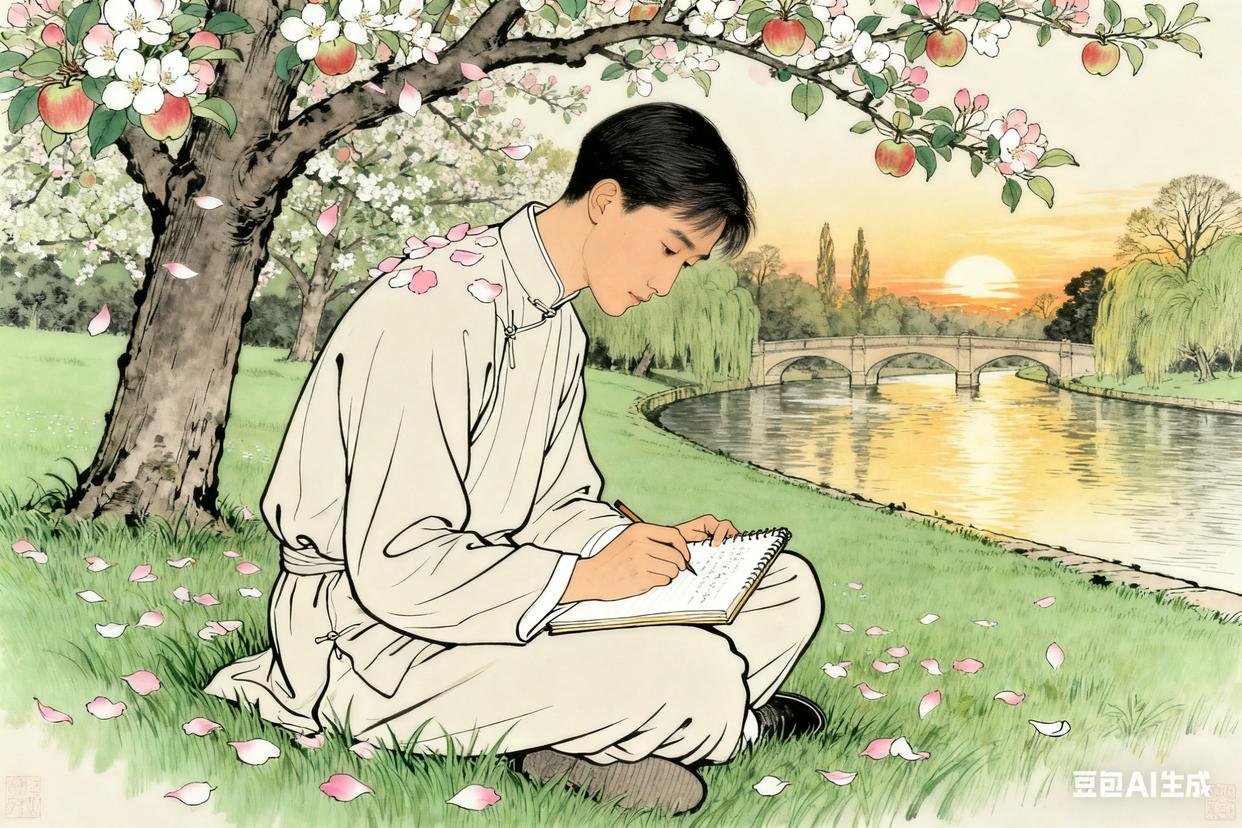

1921年春天,徐志摩在康河边的一棵苹果树下,写下了第一首成型的新诗《康桥西野暮色》。那天下午,他本来是去图书馆查资料,路过苹果树时,看到花瓣落在草地上,像一层粉色的雪。他赶紧掏出笔记本,笔尖在纸上飞快地动着,"晚霞是西天的胭脂,映着草坪的青",写了又涂,涂了又写,直到天色暗下来,才满意地合上本子。他把诗拿给剑桥的朋友看,朋友说"这诗里有光",他听了,心里比吃了蜜还甜。从那以后,他几乎每天都写诗,有时在课堂间隙,有时在深夜的宿舍里,台灯下,他的影子映在墙上,随着笔尖的移动轻轻晃动。他还开始给国内的《晨报副刊》投稿,当第一次收到样刊时,他拿着报纸,在剑桥的校园里跑了一圈,像个孩子一样兴奋。

1922年2月,柏林的一间小公寓里,徐志摩坐在椅子上,对面的张幼仪抱着刚生下不久的次子彼得,眼睛红红的。"我们离婚吧。"徐志摩的声音很轻,却像一块石头砸在张幼仪心上。张幼仪愣了半天,才小声问"为什么",他说"我要追求真爱,这样的婚姻对我们都是折磨"。当时张幼仪还在月子里,身体虚弱,可徐志摩态度坚决。离婚协议签完那天,徐志摩走出公寓,外面下着小雪,他抬头看着灰蒙蒙的天,心里既有解脱的轻松,又有一丝说不清的沉重。他给胡适写了封信,说"我终于挣脱了封建的枷锁,可我知道,这枷锁上沾着幼仪的泪"。后来,彼得在三岁时夭折,徐志摩赶到柏林时,只看到一座小小的坟墓,他站在墓前,手里攥着彼得穿过的小鞋子,眼泪终于忍不住掉了下来。

1923年春天,北京石虎胡同7号的新月社里,胡适、梁实秋、陈西滢等人围坐在一张圆桌旁,徐志摩手里拿着一份诗稿,正在朗诵《雪花的快乐》。"假如我是一朵雪花,翩翩的在半空里潇洒",他的声音带着江南口音,温柔又有力量,在场的人都听入了迷。新月社是徐志摩和朋友们一起创办的,初衷是"研究新诗,交流文学"。每次活动,徐志摩都最积极,提前布置场地,准备茶水,还会邀请一些年轻的诗人来分享作品。有一次,一个年轻诗人因为紧张,朗诵时忘了词,徐志摩赶紧站起来,接过诗稿,帮他接着朗诵,还笑着说"没关系,我帮你记着"。新月社的活动成了当时北京文艺圈的盛事,有人说"志摩就像新月社的太阳,走到哪儿都带着光"。

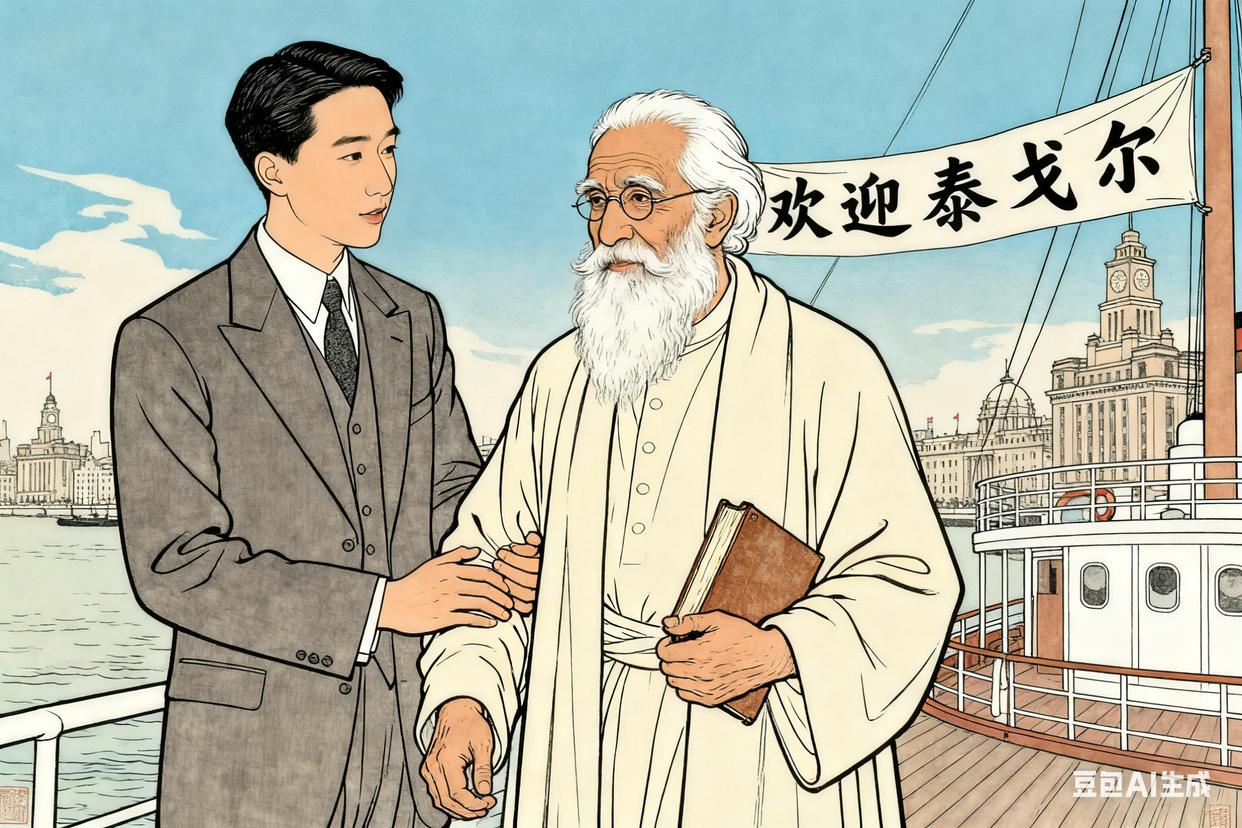

1924年4月,上海外滩的码头上,挤满了来迎接泰戈尔的人。徐志摩穿着西装,站在泰戈尔身边,担任翻译。泰戈尔刚下船,就握住徐志摩的手,用英语说"很高兴认识你,我的年轻朋友",徐志摩笑着回应"能陪您访华,是我的荣幸"。在接下来的一个多月里,徐志摩陪着泰戈尔从上海到北京,再到太原、济南等地。泰戈尔在北大演讲时,徐志摩的翻译生动传神,把泰戈尔的比喻转化成中文里的意象,比如把"生命如河流"翻译成"生命像江南的河,弯弯曲曲,却一直向前",台下的听众掌声不断。期间,徐志摩和林徽因有了更多接触,两人常在月下散步,讨论诗歌和人生。有一次,他们在颐和园的昆明湖边,林徽因指着月亮说"你看这月亮,像不像一首没写完的诗",徐志摩看着她的侧脸,心里涌起一股爱意,后来他写下《偶然》,"你是天空里的一片云,偶尔投影在我的波心",把这份情愫藏在了诗里。

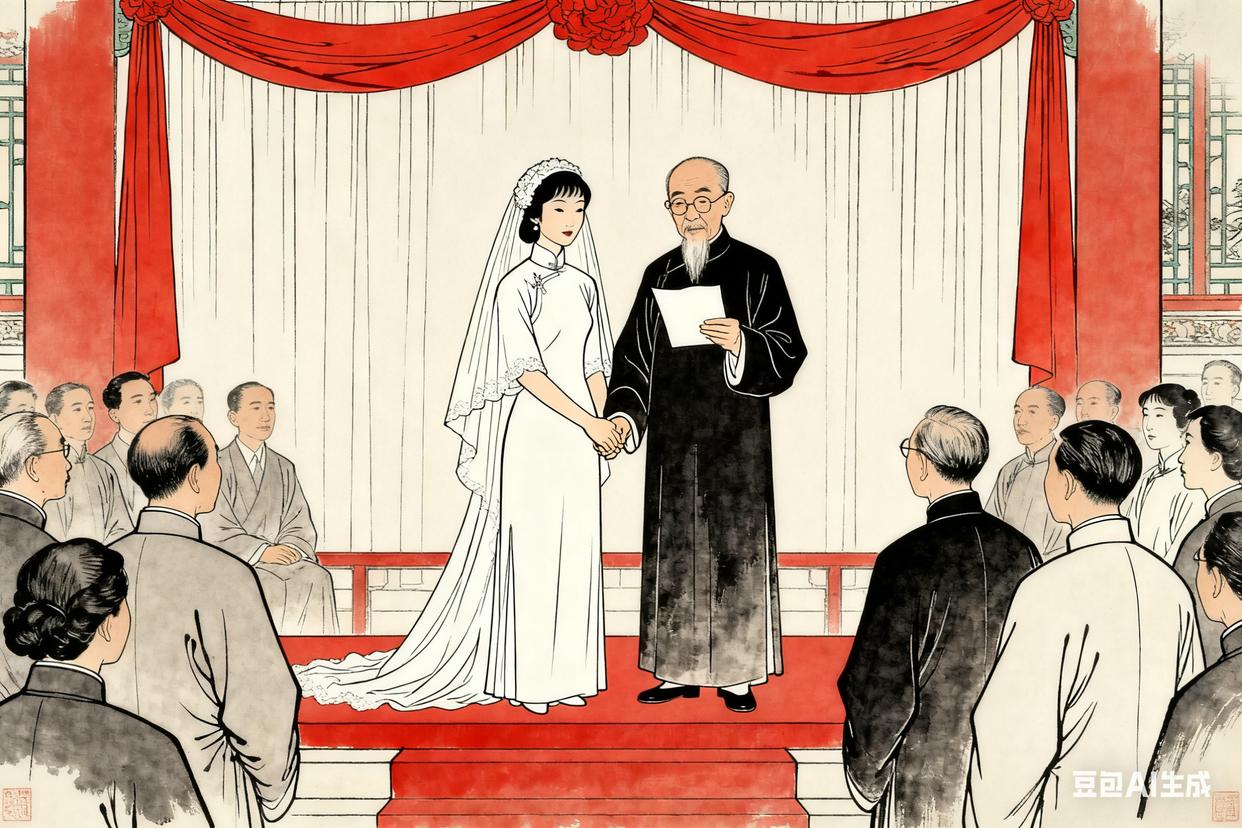

1925年3月,徐志摩登上了去欧洲的轮船。当时林徽因已经和梁思成订婚,他心里难受,想通过旅行来缓解。在意大利佛罗伦萨,他站在米开朗基罗的《大卫》雕像前,看着雕像坚毅的眼神,心里的郁结消散了一些。他在笔记本上写"艺术能治愈所有的伤",还买了一本波德莱尔的《恶之花》,在扉页上写下自己的名字。在法国巴黎,他逛遍了大大小小的书店,还去了雨果的故居,站在雨果曾经写作的书桌前,他仿佛能看到雨果伏案写作的身影。他给家里写了封信,说"欧洲的艺术让我开阔了眼界,可我还是想念家乡的小笼包",字里行间藏着对家乡的思念。在英国伦敦,他重访了剑桥,康河的水依旧清澈,可身边却没了当年的朋友,他坐在岸边的草地上,一个人呆了一下午,直到夕阳西下。1926年10月3日,北京北海公园的董事会堂里,徐志摩和陆小曼举行了婚礼。当时陆小曼还是王赓的妻子,他们的爱情遭到了很多人的非议。婚礼上,梁启超作为证婚人,当着众人的面训话:"你们都是成年人,却用情不专,以后要痛改前非,好好过日子。"徐志摩站在台上,脸上红一阵白一阵,却还是紧紧握着陆小曼的手。婚后,他们在上海定居,陆小曼喜欢热闹,经常出入舞厅、剧场,花钱大手大脚。徐志摩为了维持生计,同时在光华大学、东吴大学、大夏大学等几所学校教书,还兼职写稿、翻译。每天早上,他天不亮就起床,赶去学校上课,晚上回来还要批改作业、写文章,常常忙到深夜。台灯下,他的眼睛布满血丝,手里握着笔,偶尔停下来,揉一揉发酸的肩膀,看着旁边熟睡的陆小曼,心里既有对她的爱,也有一丝无奈。

1927年秋天,南京中央大学的教室里,徐志摩正在给学生们讲英国浪漫主义诗歌。他穿着灰色的中山装,手里拿着一本雪莱的诗集,讲到《西风颂》时,他模仿雪莱的语气,大声朗诵"冬天来了,春天还会远吗",学生们听得热血沸腾。课后,有学生问他"徐先生,写诗最重要的是什么",他坐在讲台上,笑着说"是真诚,把心里的话如实说出来,哪怕不工整。就像你们年轻的心,有什么就说什么,不用藏着掖着"。他还经常和学生们在校园里散步,讨论诗歌创作,有个学生写了一首关于故乡的诗,他看了之后,认真地修改,还在旁边批注"这里的情感很真挚,可以再加点具体的细节,比如故乡的老槐树"。在中央大学的日子里,徐志摩过得很充实,他说"和年轻人在一起,我觉得自己也年轻了"。

1928年7月,徐志摩和陆小曼一起乘船去欧洲。可旅途中,两人矛盾不断,陆小曼喜欢购物,看到漂亮的衣服、首饰就想买,徐志摩想参观博物馆、美术馆,两人常常因此吵架。在英国剑桥,徐志摩撇下陆小曼,一个人重游康河。他租了一条小船,划到当年常去的那片草地,看着岸边的垂柳,想起了当年在这里写诗的日子。他从口袋里掏出笔记本,写下《再别康桥》的第一句"轻轻的我走了,正如我轻轻的来"。写的时候,他撕掉了好几张草稿,有的是觉得用词不够准确,有的是觉得节奏不对,直到夕阳快落山时,才终于写完。他把诗稿折好,放进贴身的口袋,摸了摸口袋里那块父亲给的和田玉,心里百感交集。后来,这首诗成了他最有名的作品,有人说"每一句都像康河的柔波,温柔又有力量"。

1931年春天,北平的一间书房里,徐志摩正在主编《诗刊》。他坐在书桌前,手里拿着一叠来稿,仔细地阅读,遇到好的作品,就用笔做上记号,还会给作者写回信,鼓励他们继续创作。有一次,卞之琳寄来一首诗,他看了之后,觉得很有新意,就给卞之琳写信:"你的诗里有独特的视角,继续坚持,将来一定会有成就。"他还在《诗刊》上发表文章,探讨新诗的形式和内容,提出"新诗要自由,也要有韵律"。可当时他和陆小曼的关系越来越紧张,陆小曼沉迷鸦片,身体越来越差,他多次劝说无效,心里很痛苦。有天晚上,他在日记里写"我像在沼泽里行走,越挣扎陷得越深,可我不能放弃,因为我还爱着她"。他常常在深夜里独自抽烟,看着窗外的月亮,想起在剑桥的日子,心里满是怀念。

1931年11月19日早上,南京的天气有点冷。徐志摩穿着一件黑色的大衣,手里拿着一个棕色的皮箱,匆匆赶到机场。他要去北平参加林徽因的演讲,前一天晚上,他还在给林徽因写信,说"我很想听听你的演讲,哪怕只是远远看着你"。飞机起飞时,他从窗口往下看,南京的城郭越来越小,心里想着很快就能见到林徽因,还有北平的朋友们,嘴角露出一丝微笑。可谁也没想到,这成了他最后的笑容。当天中午,飞机在济南附近的党家庄失事,机身着火,坠毁在一片田野里。搜救人员赶到时,在烧焦的遗体旁,发现了一本被烧得只剩半本的雪莱诗集,还有徐志摩口袋里那封没写完的信,信纸上的字迹已经模糊,只隐约能看到"徽因"两个字。他手里还攥着那块和田玉,玉上沾着黑灰,却依旧温润。

徐志摩的一生,像一首炽热又带着遗憾的诗。他打破了旧体诗的束缚,用自由的笔触写下对爱情、对自由、对美的追求,他的《再别康桥》《雪花的快乐》《偶然》等作品,至今还被人们传颂,影响了一代又一代的诗人。他或许有过冲动和自私,伤害了张幼仪,也让自己陷入过痛苦,可他对文学的热爱、对理想的执着,却像一束光,照亮了中国新诗的道路。

如今,康河的水依旧在流,岸边的垂柳依旧在风中摇曳,偶尔会有游人坐在当年徐志摩坐过的草地上,读着他的诗。那些磨了边的笔记本、沾着墨迹的钢笔、贴身携带的和田玉,成了他留在世间的痕迹,提醒着我们,曾经有一个叫徐志摩的诗人,用一生的时间,追逐着他心中的"诗和远方"。就像我们每个人,在追求梦想和爱情的路上,或许会有迷茫和遗憾,但只要保持真诚和热爱,就不算辜负这一生。