世界似乎一直是弱肉强食的阶级森林,恃强凌弱也一直存在,当孤立无援的末代东罗马帝国皇帝战死在君士坦丁堡时,谁会想到,数百年后的地中海东岸,数百万巴勒斯坦人会被以色列几乎以囚禁的方式关在加沙一隅之地,连基本的生存问题都得不到解决,甚至连外界的人道主义帮扶都被以色列限制,似乎世界的本色永远没有发生变化。

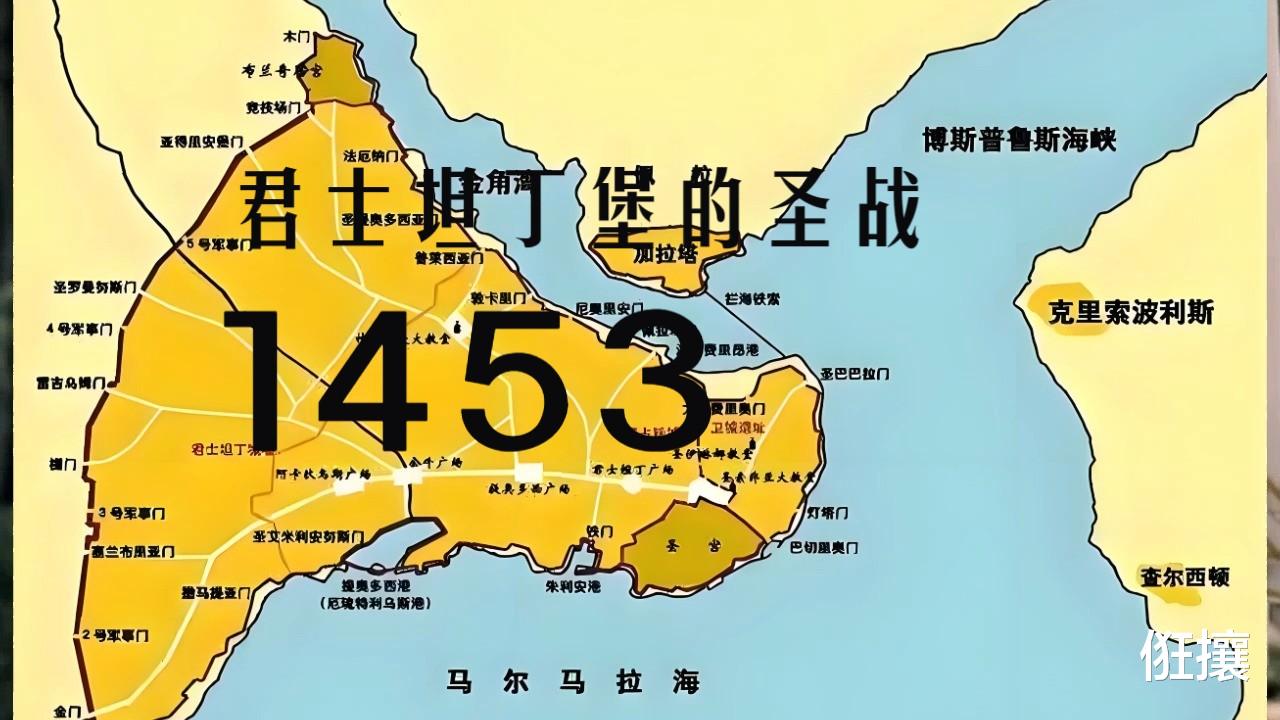

1453年5月29日,奥斯曼帝国的炮火撕裂了君士坦丁堡的千年城墙。拜占庭末代皇帝君士坦丁十一世身披紫袍冲向敌阵,最终消失在历史的尘埃中。这座曾经辉煌的基督教堡垒,在长达53天的围困中始终未能等来西方承诺的援军。延续了 1123 年的东罗马帝国正式灭亡。君士坦丁堡被改为清真寺,图书馆焚毁,学者四散逃亡。

君士坦丁堡陷落

572年后的今天,以色列对加沙实施了严格的物资封锁,全面禁止燃料和天然气进入,仅允许少量燃料供水厂、医院等关键设施使用,导致发电机停摆、污水处理系统瘫痪。加沙的医疗系统濒临崩溃,医院仅能维持急诊服务,手术室因停电关闭,慢性病患者缺乏药物。同时,饥饿问题严重,儿童严重营养不良比例达 23%,远超紧急阈值。

君士坦丁堡的陷落并非突然。早在1451年穆罕默德二世登基时,拜占庭帝国就已沦为孤城。西欧各国虽然口头上支持东正教兄弟,但实际援助寥寥无几。当时西欧与东罗马帝国存在教派分歧,天主教和东正教之间的矛盾由来已久。此外,西欧各国自身也面临着诸多问题,如英法百年战争等,无暇顾及君士坦丁堡的安危,虽然有罗马教皇和热那亚人提供了一些援助,但对于强大的奥斯曼军队来说,这些援助杯水车薪,甚至都没能通过土耳其海峡。

东罗马末代皇帝

威尼斯和热那亚的商船更关心贸易利益,毕竟奥斯曼人会阻断来自东方的香料、丝绸等贸易。教皇尼古拉五世组织的十字军计划因各国扯皮而流产。当乌尔班大炮的轰鸣响彻金角湾时,城内守军不足8000人,其中还包括2000名外国雇佣兵。讽刺的是,最后时刻有三艘热那亚战舰突破封锁运来粮食,却成为这场悲剧中最具象征性的注脚,太少,也太迟。

加沙地带位于地中海沿岸,是巴勒斯坦人的主要聚居地之一。长期以来,以色列与巴勒斯坦之间冲突不断,以色列在加沙地带实施了严格的封锁政策。2025 年,以色列与哈马斯之间的冲突再次升级,尽管双方达成了停火协议,但协议执行过程中面临诸多问题。

加沙的困境同样有着漫长的铺垫。2007年哈马斯掌控加沙后,以色列开始实施陆海空全面封锁。这道由混凝土墙、电子围栏和海上巡逻构成的封锁线,将365平方公里的土地变成世界上最大的露天监狱。联合国报告显示,加沙现有230万人口中,80%依赖国际援助,青年失业率高达70%。2023年10月新一轮冲突爆发后,以色列切断水电和燃料供应,导致医院停摆、污水横流。尽管国际社会多次通过停火决议,但实际干预力量始终缺席。埃及的拉法口岸时开时闭,美国援助物资在检查站堆积如山,与当年停泊在爱琴海观望的西欧舰队何其相似。

加沙百姓

国际社会对加沙的人道主义危机表示关注,联合国呼吁以色列解除封锁,但未采取强制措施。美国和一些国家计划向加沙派遣一支国际部队,以稳定当地安全形势,但由于各方利益博弈,相关计划推进困难。欧盟与美国承诺追加人道主义援助,但资金因以色列限制难以落地。

地缘政治的算计是这两场"围城"的共同底色。15世纪的西欧正深陷英法百年战争余波,各城邦共和国更愿与奥斯曼保持贸易关系。威尼斯元老院秘密决议称:"我们不能为一座注定陷落的城市牺牲舰队。"现代中东格局同样复杂,阿拉伯国家内部存在严重分歧。沙特、阿联酋等国将哈马斯视为穆斯林兄弟会的分支,2023年战争期间甚至公开批评巴勒斯坦武装。美国每年向以色列提供38亿美元军事援助,却对加沙的人道危机轻描淡写。正如历史学家伊本·赫勒敦所言:"统治者永远根据利益而非道义行事。"

人道主义救援加沙

宗教与意识形态的对抗则加剧了孤立状态。拜占庭与罗马教会的矛盾可以追溯到1054年的大分裂。1439年佛罗伦萨会议上,东正教会勉强承认教皇权威以换取援助,却引发国内强烈反对。大法官卢卡斯·诺塔拉斯那句"宁愿看见苏丹的头巾,也不要教皇的三重冕"道出了这种撕裂。当代巴勒斯坦同样面临政治分裂,法塔赫与哈马斯的权力斗争持续17年。以色列前总理拉宾曾预言:"没有统一的巴勒斯坦代表,和平永远只是幻影。"这种内部分裂客观上为外部势力提供了分化操纵的空间。

围城中的日常生活展现惊人的韧性。拜占庭人在城墙塌陷后,用木栅栏和沙袋连夜构筑新防线,妇女儿童参与搬运物资。现代加沙居民则在停电时发明"太阳能充电桩",用UNRWA废弃的食品罐制作花盆。巴勒斯坦诗人达尔维什写道:"我们在这片狭窄的土地上练习生活的艺术。"但两种围城也存在本质差异:君士坦丁堡的陷落是帝国博弈的终章,而加沙的困境则是新形态殖民的持续,根据联合国数据,约旦河西岸定居点在过去十年扩张了40%,形成事实上的"领土蚕食"。

君士坦丁堡

技术革新改变了围城的形式而非本质。穆罕默德二世为攻破狄奥多西城墙,重金雇佣匈牙利工程师铸造超级火炮。今天以色列的"铁穹"系统能拦截90%的火箭弹,智能监控网络可追踪加沙每个角落。但决定胜负的依然是政治意志,正如1453年奥斯曼舰队经陆路拖运战舰入金角湾的奇策,2023年哈马斯同样用自制无人机突破高科技防线。军事史学家比德尔指出:"任何城墙都挡不住决绝的进攻者,也防不住冷漠的旁观者。"

国际法的失效构成更深的悲哀。拜占庭曾寄希望于1438年《佛罗伦萨联合诏书》的法律效力,现代巴勒斯坦人则援引《日内瓦公约》关于占领区的规定。但奥斯曼帝国根本不受基督教国际法约束,而美国已连续52次在安理会否决涉以决议。2024年1月国际法院裁定以色列涉嫌种族灭绝,实际约束力却微乎其微。法律学者阿马尔·克洛维斯感叹:"当强权成为真理时,法典不过是装饰性的羊皮纸。"

加沙百姓

两个时代的知识分子都试图唤醒良知。陷落前夕,拜占庭学者普莱松冒着炮火在街头朗诵荷马史诗;当代阿拉伯作家阿多尼斯则在《这不是哀歌》中质问:"当摄像头对准废墟时,世界为何依然沉默?"但1453年出逃的希腊学者催生了意大利文艺复兴,而今天加沙的教授们连出国参加学术会议都需以军批准。人类文明的悖论在于:我们擅长记录悲剧,却总学不会阻止悲剧。

历史的回响在细节中尤为刺耳。从等不到西方支援的君士坦丁堡,到被 “囚禁” 的加沙,这两个历史事件跨越了多个世纪,却都反映出在复杂的地缘政治、宗教冲突和权力博弈下,弱势一方面临的困境以及国际社会反应的局限性。

君士坦丁堡陷落后,圣索菲亚大教堂的镶嵌画被石膏覆盖;加沙的奥马里清真寺在空袭中倒塌,其建筑原型正是拜占庭教堂。威尼斯总督府至今陈列着从君士坦丁堡掠走的四匹铜马,而以色列博物馆则展出"来自加沙的迦南文物"。征服者总热衷于用文化遗产证明统治合法性,这种心态跨越六个世纪仍未改变。

以色列围困加沙

或许最大的区别在于希望的存在形式。1453年后,莫斯科自诩"第三罗马"继承了东正教火种;今天的加沙青年却在TikTok上展示战火中的街舞。当拜占庭难民将古籍缝入衣袍偷渡时,他们带着对往昔荣光的执念;而巴勒斯坦程序员开发"加沙元宇宙"时,憧憬的却是超越物理封锁的数字未来。这种从"保存过去"到"创造未来"的转变,或许是人类面对围困最珍贵的进化。