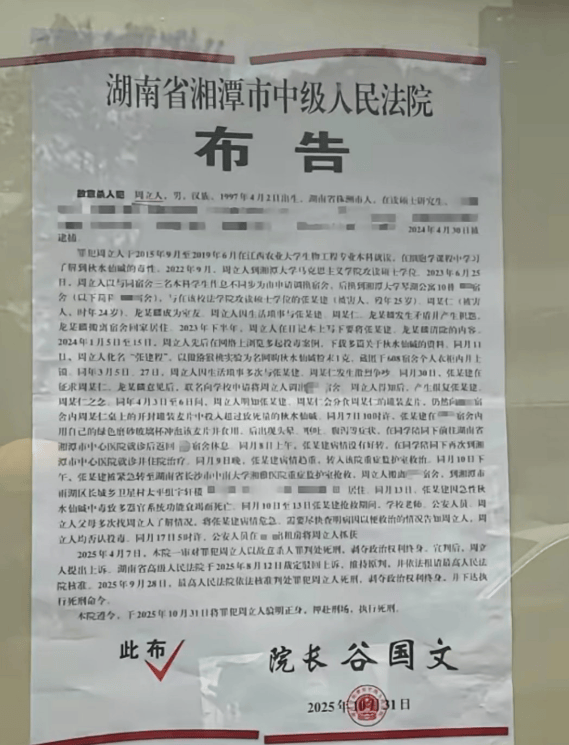

当 “湘潭大学投毒案周立人已执行死刑” 的消息传来,无数人为之振奋,这不仅是法律对罪恶的庄严宣判,更是对受害者张某及其家人迟来的慰藉。多年前,张某在花样年华遭遇同窗投毒,生命戛然而止,家庭也陷入无尽的悲痛与煎熬。如今,投毒者周立人被依法执行死刑,法律的利剑终于划破阴霾,让正义得以伸张,让逝者的冤屈得以昭雪,这份 “大快人心” 的背后,是社会对公平正义的坚定捍卫,也是对生命尊严的有力维护。

然而,在为湘潭大学投毒案的正义落地感到欣慰的同时,北大朱令被投毒案的未破现状,却像一根刺,始终扎在人们心中。二十多年来,朱令从一名才华横溢的少女,变成了瘫痪在床、生活无法自理的病人,承受着常人难以想象的痛苦,直至生命的终点,投毒者依然逍遥法外,案件的真相被层层迷雾笼罩。朱令的遭遇让无数人扼腕叹息,“死不瞑目” 四个字背后,是公众对真相的渴望,对正义迟到的遗憾,更折射出一些悬案背后复杂的现实困境。每一次提及朱令案,都是对社会公平正义的一次追问,也提醒着我们,还有一些冤屈等待洗刷,还有一些罪恶需要被绳之以法。

湘潭大学投毒案、北大朱令案并非个例,近年来,全国各地多所学校相继曝出寝室投毒案例:从某高校学生因琐事向室友饮用水中投毒,导致室友身体受损;到某中学学生因嫉妒同学成绩,在其食物中投放有害物质,引发严重后果…… 这些案例一次次刷新人们对校园暴力的认知底线。寝室本是学子们共同生活、相互陪伴的温馨空间,却因个别极端分子的恶意,沦为滋生罪恶的温床。这些投毒者,大多与受害者并无深仇大恨,仅仅是因为生活中的一点摩擦、学习上的一丝嫉妒,或是人际交往中的些许矛盾,就选择用极端残忍的方式伤害他人,这背后暴露出的,是部分人心理健康的严重缺失和人格的扭曲。

在成长过程中,他们或许从未学会如何正确面对挫折与矛盾,当遇到问题时,不懂得沟通交流、理性解决,反而将负面情绪不断积压,最终走向极端。他们缺乏对生命的敬畏之心,将他人的健康与安全视为草芥,用暴力手段宣泄内心的不满,最终不仅毁掉了别人的人生,也让自己坠入犯罪的深渊,付出沉重的代价。而校园作为培养人才、传递知识的重要场所,本应是一片充满阳光与希望的求知净土,却因这些个别极端行为蒙上阴影,让家长担忧孩子的校园安全,让学生对同窗关系产生信任危机,严重影响了校园的和谐氛围与教育环境。

面对这些令人痛心的悲剧,我们不能仅仅停留在愤怒与惋惜之中,更应从中深刻反思,探寻问题的根源,采取有效措施避免类似事件再次发生。其中,重视心理健康教育是关键一环。学校应将心理健康教育纳入常态化教学体系,从小学到大学,持续开展心理健康课程,配备专业的心理教师,为学生提供及时的心理疏导与帮助。通过课程教学,引导学生正确认识自我,学会管理情绪,掌握应对挫折与矛盾的方法,培养积极乐观的心态和健全的人格。同时,学校还应定期组织心理健康讲座、团体辅导等活动,营造关注心理健康的校园氛围,让学生在遇到心理问题时,敢于主动寻求帮助,而不是独自承受、走向极端。

此外,引导学生正确处理人际冲突也至关重要。学校可以通过开展人际交往培训、组织团队合作活动等方式,帮助学生学会尊重他人、理解他人,掌握沟通技巧与冲突解决方法。让学生明白,在与他人相处过程中,摩擦与矛盾在所难免,关键在于如何理性对待、妥善处理。遇到问题时,要学会换位思考,多站在对方的角度考虑问题,通过平等沟通化解矛盾,而不是采取攻击、报复等极端手段。家庭作为学生成长的第一课堂,家长也应承担起教育责任,注重培养孩子的同理心与责任感,关注孩子的心理变化,与孩子保持良好的沟通,引导孩子树立正确的价值观与生命观。

校园安全是教育工作的重中之重,每一起校园悲剧都值得我们警醒。湘潭大学投毒案的正义执行,让我们看到了法律的威严;北大朱令案的未破,让我们深知正义之路仍需努力。我们要以这些悲剧为镜,正视校园心理健康教育与人际冲突处理的不足,从学校、家庭、社会多方面共同发力,为学生打造一个安全、和谐、健康的校园环境,让校园重新回归求知净土,让每一位学子都能在阳光雨露的滋养下,健康快乐地成长,远离暴力与伤害,让类似的悲剧不再重演。