日前,深圳龙岗区南京师范大学附属龙岗学校(下称 “南师龙附”)“名校撤场” 传闻引发舆论震荡。作为南京师范大学在广东的首所附属学校,该校自 2019 年开办以来,不仅是周边居民家门口的 “优质教育招牌”,更是里城玺樾山等楼盘当年吸引购房者的核心卖点。

然而,2025 年 7 月 9 日,龙岗区教育局一纸 “办学模式调整” 的回应,坐实了这所开办仅六年的学校面临合作变动的事实。这场 “十年之约” 未竟的折戟沉沙,撕开了国内 “地产 + 名校” 合作模式的深层裂痕。

无独有偶,同类的事件在国内其他地区已然接连上演。2023 年 1 月,重庆西南大学基础教育投资管理有限公司发出告知函,由于合作方华南城有限公司未按约定支付捐赠资金,导致经费无以为继,决定退出巴南区华南城教育合作项目。按照方案,2023 年 4 月便启动了西南大学华南城小学、西南大学华南城中学的更名事宜,9 月新学期开始,两所学校已分别更名为巴南区华南城初级中学校和巴南区教师进修学校附属小学校 。曾经凭借西南大学的品牌吸引了众多家长目光的学校,在资金链断裂的现实面前,无奈褪去了名校光环。

同年 12 月,西安陕西师范大学附属中学渭北中学也经历了重大变动,摘掉了陕师大的牌子,变成了 “西安市渭北中学”。这所 2018 年与陕师大签约、2020 年 9 月正式开学的公办中学,原本由陕师大附中全面负责教育教学和管理工作。但随着合作变动,校名的更改,让众多对其寄予厚望的家长们忧心忡忡。据了解,经开区在 2022 年已接管该校,背后或许也有着资金、管理等多方面复杂因素的影响。

2025 年 4 月,番禺越秀大学星汇锦城的业主们发起抗议。原本楼盘宣传的 “引入番中办学”,最终变成了 “番中教育集团成员校”。这一字之差,在业主们看来,却是教育资源天壤之别的象征。他们担心孩子无法享受到当初承诺的优质教育,纷纷表达不满,期望开发商和教育部门能给出一个合理的解决方案 。

再把目光投向更早之前,2020 年至 2023 年间,西安陆续有 30 所学校去掉了 “名校” 牌子。例如,高新 31 小、11 初摘掉了高新一中、一小新校区的牌子,后宰门小学教育团队撤出西咸二小 。这些变动,都在不同程度上引发了社会的广泛关注和家长们的焦虑情绪。

这一个个 “名校地产” 被脱去 “名校” 光环,沦为泯然众人的普通学校的事件接连爆发,似乎正在说明一个让名校地产业主、学生家长不愿意面对,却不得不面对的现实:名校 + 地产的模式不香了,或者说玩不下去了。而之所以玩不下去的原因就是一个字 “钱”,作为游戏的最大金主 —— 开发商,因为众所周知的原因,资金链紧张,没有能力持续给项目输血或者说是履约。重庆西南大学华南城如此,西安陕师渭北如此,到近日的深圳龙岗的南师龙附亦然如此。

一、“地产 + 名校” 模式的运作逻辑与初衷

“地产 + 名校” 模式的兴起,源于多方利益诉求的交织。在城市化进程加速、居民对优质教育资源需求日益增长的背景下,这种合作模式应运而生。开发商期望通过引入名校,提升楼盘的附加值和市场竞争力,从而实现房产销售的利润最大化。地方教育部门则希望借助名校的品牌效应和教育资源,快速提升区域整体教育水平,增加优质学位供给,同时也能为地方政绩添砖加瓦。名校方面,通过输出品牌、管理经验和师资培训等,不仅可以扩大自身影响力,还能获得一笔可观的经济收益,用于学校的进一步发展。购房者,尤其是为子女教育考虑的家长们,更是对这种模式趋之若鹜,他们愿意为孩子能享受到名校教育资源而支付更高的房价,期望为孩子的未来奠定良好基础。

以深圳龙岗区为例,随着城市的快速扩张,人口大量涌入,对教育资源的需求急剧增加。南师龙附的开办,正是在这样的背景下,作为缓解当地教育资源紧张、提升教育质量的重要举措。学校自 2019 年开办以来,凭借南京师范大学的品牌优势和先进教育理念,迅速成为周边居民心目中的优质教育招牌。对于里城玺樾山等楼盘而言,南师龙附的存在无疑是吸引购房者的一张王牌,楼盘在宣传中大力强调名校学区的优势,使得房价也水涨船高。

二、南师龙附事件的具体剖析

(一)合作背景与发展历程

南师龙附是南京师范大学在粤港澳大湾区布局的首个合作办学项目,承载着打造深圳基础教育 “新名片” 和 “新标杆” 的使命。龙岗区政府与南京师范大学签署了为期十年的合作协议,在办学理念、管理团队、师资培训、学生培养等多方面展开深度合作与资源共享。学校规划 36 个教学班,占地 2.1 万平方米,建筑面积 2.9 万平方米,拥有一支高学历、高素质的教师队伍,本科以上教师比例达到 100%,研究生以上学历的教师占到总数的 75% 。

(二)合作变动的导火索与深层原因

然而,这场本应持续十年的合作,却在六年之际遭遇变故。7 月 9 日,龙岗区教育局通过官方渠道确认学校办学模式将进行调整,虽承诺师资团队等不会改变,但 “南师” 光环的可能褪去,仍引发了家长们的强烈关注和担忧。据知情人士透露,此次合作变动的关键症结在于开发商承诺的冠名费未能足额兑现。南师大提供校名品牌及教育资源输出是收费的,而开发商因资金链紧张等原因,未能按合约持续支付费用,导致合作的经济基础动摇,南师大难以维系这种 “只有支出” 的局面。

这一事件背后,更深层次地反映了 “地产 + 名校” 合作模式的脆弱性。这种模式过度依赖商业利益的驱动,一旦开发商出现资金问题,无法履行合约,整个合作体系便会摇摇欲坠。同时,也暴露出在合作过程中,缺乏有效的风险评估和应对机制,对可能出现的商业风险预估不足,未能提前制定相应的解决方案。

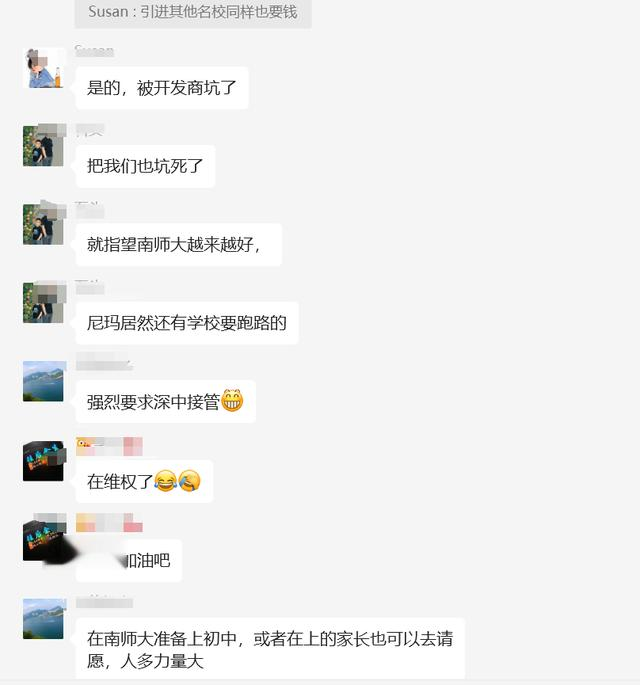

(三)家长的反应与诉求

面对 “南师” 光环即将褪去的现实,家长们的反应强烈且诉求明确。他们理解变局或难避免,但坚决反对教育资源的 “降级”。家长们当初选择在此购房,很大程度上是冲着 “南师” 的优质教育资源,如今学校面临合作变动,他们担心教育质量会大打折扣。将学校划归布吉中学教育集团(据传更名为 “布中教育集团松元学校”)的传闻之所以引发强烈反弹,根源在于家长们对 “布中” 品牌能否提供与 “南师” 同等级别甚至更优的教育管理和资源输出深表疑虑。他们渴望的是一个能真正接续甚至提升原有教育品质的解决方案,而非简单的 “换块牌子”。

三、“地产 + 名校” 模式的广泛困境

(一)多地类似事件频发

南师龙附并非个例,近年来,全国各地类似的 “名校撤场” 事件层出不穷。除了上述提及的重庆、西安、广州等地的典型案例外,还有许多地区也出现了类似的情况。在一些二三线城市,也有开发商引入的名校合作项目,因各种原因未能持续下去。有的学校在开办几年后,名校的管理团队逐渐撤出,师资力量大不如前;有的则直接面临校名更改,教育质量下滑的困境 。这些事件表明,“地产 + 名校” 模式在全国范围内都面临着严峻挑战,曾经看似双赢的合作模式,正逐渐陷入困境。

(二)模式困境的共性分析

从这些案例可以看出,导致 “地产 + 名校” 模式陷入困境的共性因素主要有以下几点:首先,开发商资金链断裂是最直接的原因。在房地产市场下行压力增大的背景下,开发商销售业绩不佳,资金回笼困难,难以履行与名校签订的合作协议,支付相应的冠名费、管理费等费用。其次,合作过程中的监管缺失也是重要因素。地方教育部门在引入名校合作办学时,往往更注重合作带来的短期利益,如提升区域教育形象、促进房地产市场繁荣等,而对合作过程中的监管不够严格,对开发商和名校的履约情况缺乏有效监督,导致出现问题时无法及时解决。再者,这种合作模式本身存在一定的不合理性。过度依赖商业利益驱动,使得教育资源的配置和发展受到市场波动的影响过大,难以保证教育的稳定性和可持续性。同时,合作各方在利益分配、管理权限等方面的矛盾,也容易导致合作破裂。

四、“地产 + 名校” 模式困境的影响

(一)对学生和家长的影响

“地产 + 名校” 模式的困境,最直接的受害者便是学生和家长。对于家长而言,他们不仅承受着经济上的损失,房产价值因名校撤场而缩水,更重要的是,孩子的教育前途充满了不确定性。当初为了孩子能接受优质教育,他们不惜花费重金购买学区房,如今却面临教育资源降级的风险,这种心理落差和焦虑感不言而喻。对于学生来说,学习环境和教育质量的变化,可能会对他们的学习积极性和学习效果产生负面影响,甚至影响到他们未来的升学和发展。

(二)对地方教育生态的影响

从地方教育生态来看,“地产 + 名校” 模式的失败,破坏了原本应有的教育秩序和公平性。这种模式下引入的名校,往往集中在特定的区域,与房地产项目紧密绑定,加剧了区域内教育资源的不均衡。当名校撤场后,留下的是缺乏特色和底蕴的普通学校,以及因频繁变动而受损的教育秩序。同时,地方教育部门在这一模式中扮演的角色,从最初的 “推动者”“背书者”,到事发后的 “协调者” 甚至 “推诿者”,其公信力受到严重挑战,民众对地方教育政策和教育管理的信任度降低。

(三)对名校品牌的影响

对于参与合作的名校而言,频繁出现的合作办学 “烂尾” 问题,也对其品牌价值和社会声誉造成了损害。名校的品牌形象建立在长期的教育实践和良好的教育质量基础之上,而这些合作办学项目的失败,让社会公众对名校的管理能力和教育责任产生质疑,“治学严谨”“育人为本” 的社会形象难免会蒙上阴影。

(四)对社会商业诚信和契约精神的影响

此外,这种模式的退潮还可能引发连锁反应,加剧社会对商业诚信和契约精神的担忧。“地产 + 名校” 合作模式中,开发商在宣传时往往夸大名校的优势,承诺各种优质教育资源,但在实际履约过程中却大打折扣,甚至出现违约行为。这种 “宣传时天花乱坠,兑现时大打折扣” 的现象,不仅打击了购房者对房地产市场的信心,更会助长社会上 “契约精神” 的缺失,对整个社会的商业环境和诚信体系造成负面影响。

五、破解困境的建议与未来展望

(一)政府加强监管与规范

为了破解 “地产 + 名校” 模式的困境,政府应发挥主导作用,加强对合作办学的监管与规范。首先,要制定严格的合作办学准入标准,对开发商的资金实力、信誉状况,以及名校的办学资质、教育质量等进行全面评估,确保合作双方具备良好的条件和能力。其次,完善合作办学的监管机制,建立健全全过程监督体系,加强对合作协议履行情况的跟踪检查,及时发现和解决问题。对于违规行为,要依法严肃处理,维护合作办学的公平公正和教育秩序。再者,政府应加强对教育资源的统筹规划,避免过度依赖 “地产 + 名校” 模式来配置教育资源,加大对基础教育的投入,提升本土学校的教育质量,促进教育均衡发展。

(二)建立风险共担与可持续发展机制

合作各方应树立风险共担的意识,建立可持续发展机制。在合作协议中,明确规定各方在面对风险时的责任和义务,共同应对可能出现的资金问题、市场变化等风险。例如,可以设立风险储备金,由开发商和名校按照一定比例出资,用于应对突发情况,保障合作的稳定性。同时,探索多元化的合作方式,除了传统的冠名合作外,还可以开展教育科研合作、师资交流等,增强合作的深度和广度,降低对单一经济利益的依赖。

(三)回归教育本质,注重内涵发展

无论是地方教育部门、开发商还是名校,都应回归教育本质,注重学校的内涵发展。地方教育部门要以提升区域整体教育质量为目标,合理规划教育资源,引导学校走特色发展之路,而不是单纯追求名校效应。开发商应摒弃过度依赖名校营销的思维,注重提升楼盘的品质和服务,为居民提供良好的居住环境。名校要坚守教育初心,将更多的精力放在教育教学质量的提升上,通过输出优质的教育理念、管理经验和师资培训,真正带动合作学校的发展,而不是仅仅将合作办学作为一种商业盈利手段。

南师龙附的 “折戟” 以及全国各地此起彼伏的名校 “摘牌” 事件,深刻揭示了 “地产 + 名校” 模式的内在逻辑缺陷与不可持续性。只有通过政府加强监管、合作各方建立风险共担机制以及回归教育本质等多方面的努力,才能破解这一模式的困境,实现教育与房地产市场的健康、可持续发展,让教育资源真正惠及广大民众,为社会培养更多优秀人才。