前言

宇宙是一条没有尽头的高速公路,而光速,便是这条路上所设下的终极限速标志——299,792,458米每秒。任何试图超越它的存在都会被物理法则冷酷地拦下,连宇宙本身都似乎在服从这条铁律。狭义相对论将光速刻入时空的结构,让它成为不可撕裂的边界。每当速度逼近这一极值,质量就像被无形的力量强行拉扯,趋向无限,能量随之暴涨到无法承受的程度。即便拥有足以撕裂恒星的力量,也无法让任何物质跨越这道屏障——这是自然设下的“防翻车机制”,谁试图突破,就会在能量的灾难中瞬间解体。

正文

一、“宇宙高速公路”:为什么光速成了人类的终极限速标志?

人类的探索欲偏偏在这一极限前燃烧得更旺。帕克太阳探测器曾以每秒约190公里的速度掠过太阳风暴区,如同飞驰在宇宙的一级公路上;旅行者1号早已驶出太阳系,但它的速度在光的脚步前依旧显得缓慢得近乎静止。科学家们不断寻找突破的方法,从量子隧穿到曲率引擎,从虫洞理论到负能量场,每一种设想都像对宇宙交通规则的挑衅。在这条高速公路上,人类既是乘客,又是叛逆的驾驶者,永远在速度的狂妄与物理的冷静之间寻找破口。

然而,这个“限速”或许并非简单的自然设计,而是隐藏着更深的谜团。光速的统一性是否意味着宇宙的底层被某种程序锁定?为何万物遵守同样的参数,如同在代码中运行?如果光速是系统的防护阈值,那会不会存在更高权限的“开发者模式”,在那里能够修改时空的设定?这些疑问正引向下一个更大胆的假设——宇宙或许本身就是一套精密的程序,而光速只是其中的首个安全规则。

二、银河边界:离开家园到底有多难?——尺度的残酷现实

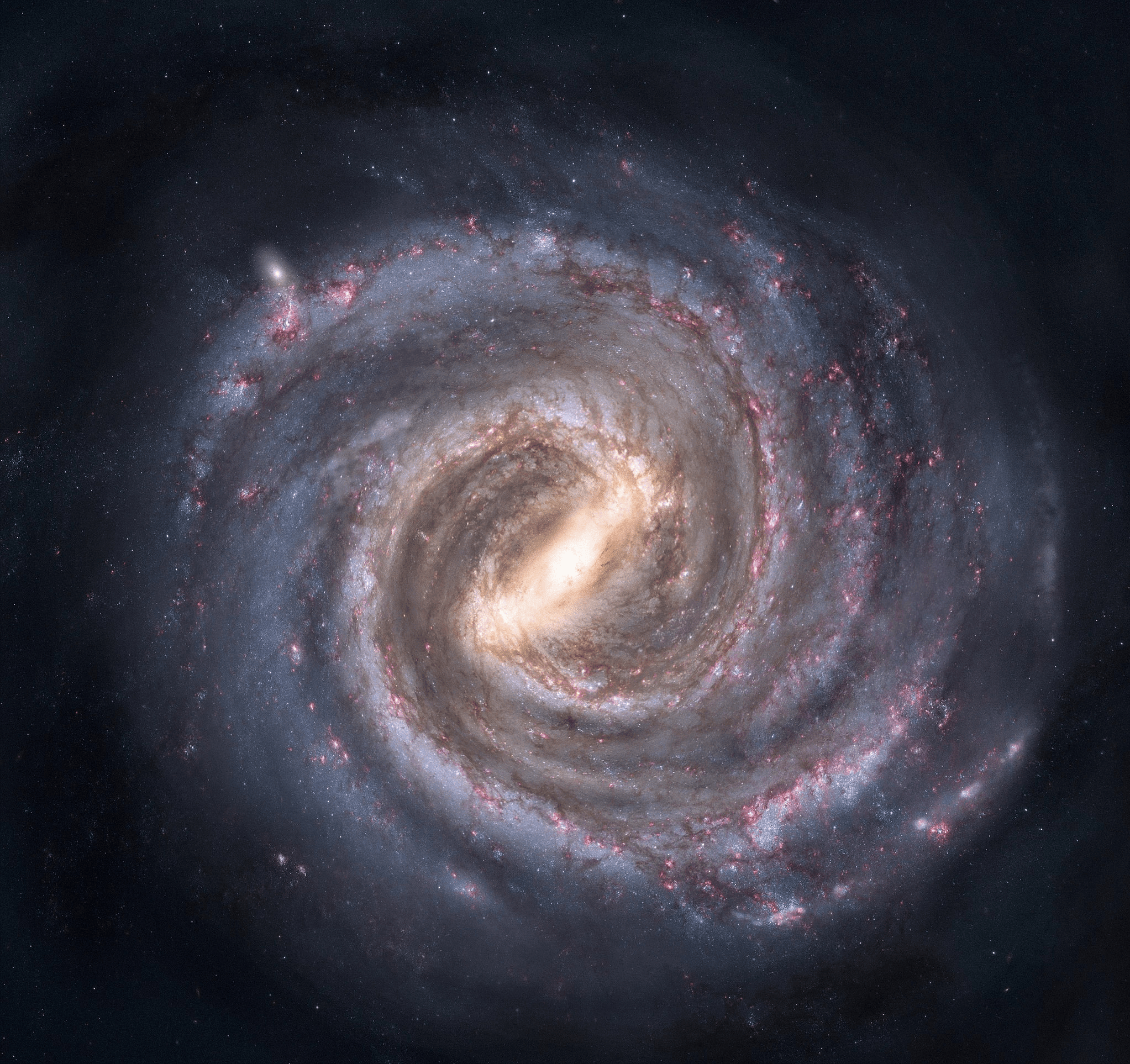

银河系,是一个无比宏大的舞台,而人类所在的太阳系,仅仅在其中偏远的一隅。若以“宇宙大院”做比喻,太阳系不过是一间安静的角落房,周围是密密麻麻由恒星构成的邻居区——数千亿个发光体汇成炫目的天河。这个“院墙”的直径约十万光年,厚度约一千光年,边缘甚至被暗物质的晦暗阴影围拢,如同一层无法攀越的围墙。科学数字在此显得冷酷无情,人类向外拓展的脚步,与这一尺度相比,几乎静止。思想可以跨越星河,但物理却将梦想牢牢锁在光年外的铁笼中。

哪怕拥有光速飞行的奇迹,离开银河仍是近乎无解的挑战。按照当前的物理定义,光在一秒中可行进约30万公里,但即使如此,从太阳系到银河边缘,也需要数万年的连续飞行。现实更加残酷——现有技术如帕克太阳探测器、旅行者号,仅能达到光速的千分之一到万分之一。这意味着,若以这样的速度前行,人类要想真正离开银河,需要的时间将达到数百万年。在这样的长征里,文明本身可能早已改变形态,生物的形态不再是肉体的延续,而是信息的迁徙。一个种族的梦想,若要以肉体实现,几乎注定只能停留在概念层面。光速,在此不只是限速标志,更是理想的坟碑。

技术仍在试探边界。核聚变推进、光帆加速、反物质引擎,从实验室中的微光到理论模型的幻想,科学家们不断向那堵“星际院墙”发起挑战。但进展的速度远远赶不上宇宙的冷漠。哪怕创下奇迹式的飞行,人类仍然困在时间的陷阱里。文明的寿命,人的寿命,能源的寿命——没有任何一种延展能与星际尺度相匹配。或许,这场逃离家园的念头,是一个被宇宙写入“剧情”的永恒挣扎。因为星辰之间的距离,不只是数值,更是象征:它代表人类与未知之间,注定不可短路的鸿沟。

然而,这种困境也让人类的思考转向更深的层面。假如无法迈出银河,那是不是意味着被某种机制圈禁?从光速的固限,到时间的拉伸,从空间的巨大比例,到科技的缓慢演进——这一切仿佛构成了一场“程序化的牢笼”。银河的边界或许不仅是空间尺度的极限,而是宇宙系统的防火墙,一旦越界,程序将无法稳定运行。梦想与现实的冲突,在这一层展现出诡异的联动:越接近真理,越像在触碰一个被隐藏的规则。

这便引出了更令人不安的思考——如果人类的脚步注定被宇宙参数限制,那种“无法离开”的状态是否说明我们身处的世界,本就被设计?从光速的限速,到星海的尺度,再到量子的诡异随机,所有迹象都在暗示一个主题:现实也许并非自然生长,而是精心编译的系统。

三、时空错位与孤独信号:跨星系交流为何几乎不可能?

宇宙的寂静,不是因为没人说话,而是因为每一句发出的声音,都在虚空中被时间拉长成无法抵达的回音。地球上的电波在穿越星海时,就像极夜中闪烁的一根火柴,从银河这一侧到另一侧,光本身也要走十万年。如果有人在银河边缘的恒星旁接收地球信号,他们听到的或许是人类刚发明青铜时的呓语。这样的“朋友圈”若真发出,那第一条“点赞”也要等待十几万年的漂流,届时文明是否仍然存在,都成了未知数。光速不仅限制了行动,也钳制了交流。它让宇宙成为一片被时间层层隔离的迷宫,像是一场规模巨大的延时对话——每句回应都可能错过整个时代。

在这样的束缚下,交流的代价远比旅行更残酷。假设两颗恒星间相距一千光年,哪怕用最精确的量子通信,也绕不开时间的屏障。信息在发出的一刻,发信文明也许还在繁荣,而信号抵达时,接收者可能已化为宇宙尘埃。这是物理定律下的冷漠报复:即使有无数文明存在,他们也被光速的墙隔绝成孤岛。时间膨胀效应则让这种割裂更加复杂——若有宇航员以接近光速航行,他在旅途中的几年,地球上也许已过去了千年。对行者而言,是一次短暂漂泊;对故土而言,却是永恒告别。同步不再可能,对话失去了意义。这不仅是技术的绝望,更是存在的悲剧。宇宙就像一场永远延迟的通话,而“我们是否孤单”这个问题的残酷之处,不在于没人回应,而是他们的回应永远太迟。

人类从未停止尝试打破这道时空的隔离。虫洞、曲速引擎、量子纠缠通信成为无数理论家的“造梦仪”。如果能折叠空间,或利用高维通道连接遥远的恒星系,也许能实现真正的星际对话。然而,这些技术在现实面前依旧是幻影。虫洞或许存在,但其不稳定性足以瞬间吞没一整个文明;曲速引擎需要负能量,而那种物质连宇宙都不愿轻易生成。科学幻想在此成了信仰的延伸,而科学家们也逐渐明白——打破时空隔离,等同于挑战宇宙底层的设定。若宇宙真是一套程序,那么通信的延迟或许是系统为防止崩溃而设置的“延时锁”。一旦破解,信息流可能重写规则,现实与幻象的界限将彻底瓦解。

于是,孤独成为宇宙给予文明的共同语言。每个渴望对话的呼喊,都在时空洪流中被拉扯成长久的回音。也许人类听到的“宇宙静默”,并非无回应,而是回声尚未抵达。光速的限制让每一次问候都变成考古,听到的声音,或许来自早已熄灭的星球。人类或外星文明,都如沙滩上彼此不见的足迹,被时间的浪潮来回冲刷,留下一种共同的命运:在孤独中追问存在的意义。

但这个看似绝望的现实,也可能隐藏着新的入口。因为若宇宙真为“程序”,那这份孤立或许只是系统在测试意识——只有在最极端的寂静中,智慧生命才会学会倾听自身。问题因此反转:也许跨星系交流无法实现,不是因为技术不足,而是因为程序不允许。

四、银河系就是我们的“宇宙乐园”:被锁死也能书写传奇!

被光速锁住的银河,并不是冰冷的囚牢,而是一座展开在时间深处的宏伟乐园。这里拥有数千亿颗恒星,它们如同散落在宇宙大院中的万家灯火,每一颗星都孕育着新的故事与未知。人类的视线至今只是扫过这座“银河乐园”的门厅——离我们最近的恒星比邻星,仅有4.2光年,但这短暂的尺度,既是挑战的门槛,更是未来的起点。银河系内部蕴藏着数万亿颗可能拥有海洋、山川乃至生命的行星,它是一部尚未翻开的百科全书,每一页都映照着文明进化的可能。无法逃离,并不意味着没有自由,恰恰是在座标固定的环境中,智慧被逼得更加炽烈。

光速的壁垒反而激发出创造的狂潮。若“跨星系交流”是被时间割裂的梦想,那么“身处银河内部的探索”就是对命运的主动反击。从打造太阳系基地到设计星际飞船,人类的科技正一点点接近这片星海的核心。激光推进的微型探针、核聚变驱动的长程探测器、量子计算定位的深空导航系统——这一切的乍现,像无数微弱的火种,照亮了未来的荒原。或许人类无法一跃飞出银河,但完全可以在这片院落中建立自己的帝国。把每颗恒星当作文明的“节点”,让每个行星成为新的“分支”,银河的边界不再是限制,而是画布。局限催生创造力,就像封闭系统中的能量守恒,压制越强,爆发越猛。

结语

未来的画面可能比任何幻想都更壮丽:恒星之间架起能源网络,行星生态被改写为适宜生命的港湾,人工意识穿梭于星辰之间,构成新的“银河智慧网”。科技为人类重新定义了能量与距离,在有限的空间中构筑无限的未来。如果宇宙真是程序,那么人类或许已经学会在规则内重新写代码——不去逃离,而去优化玩法。这种逆境下的创造,正是文明的精髓。不被速度解放,却被思想升华;不被距离击败,却在光年的尽头重新点燃希望。