夜色漫过江南时,苏州相城,一盏暖灯正照着一架老织机。

经丝如银河流淌,纬梭在指间起落,每一次“通经断纬”的呼吸,都在复刻着千年前的月光——这是缂丝,一种传承千年的用丝帛“织画”的古老技艺,在相城的水土间,正生长出新的年轮。

缂丝技艺最早可追溯至汉代,成熟于唐宋,鼎盛于明清。宋代缂丝以摹缂名人书画著称,达到了“书画织物化”的艺术高度。

宋徽宗赵佶曾为缂丝作诗:“雀踏花枝出素纨,曾闻人说刻丝难。要知应是宣和物,莫作寻常黹绣看。”这首诗不仅表达了帝王对缂丝的推崇,更道出了这项工艺的难度与精妙。

缂丝的魂,藏在“通经断纬”的妙手里。

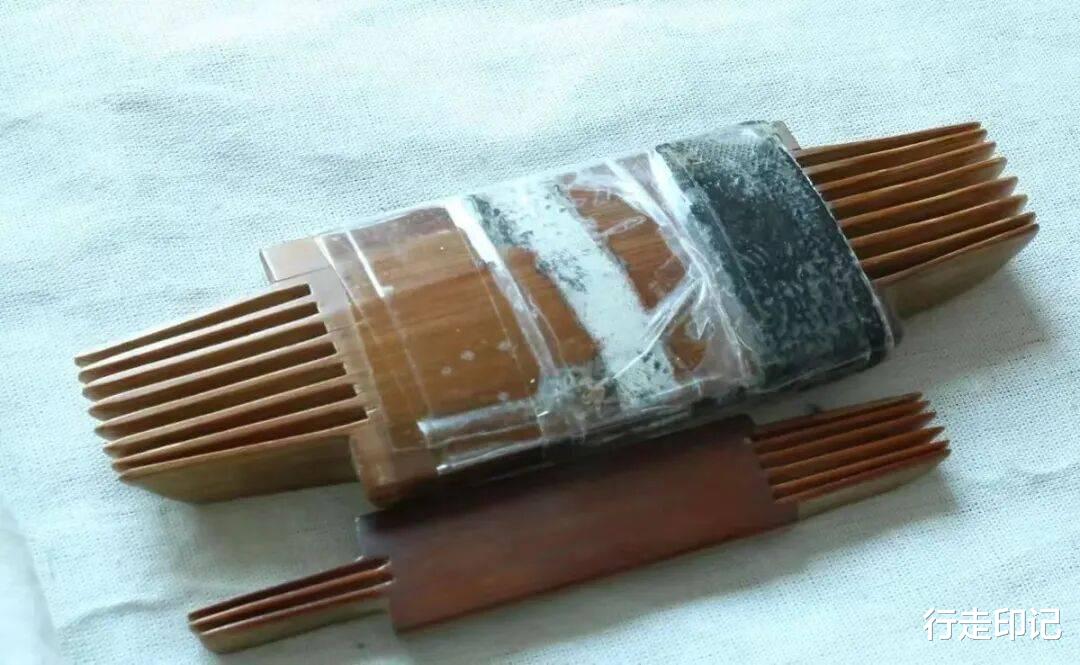

以生蚕丝为经线,彩色熟丝为纬线,通过“挑经显纬”的方式织出图案,形成正反两面图案一致、纹理分明的效果。

缂丝之所以珍贵,源于其无法被机器替代的全手工制作。制作一件缂丝作品需经过落经线、牵经线、套筘等16道工序,使用“勾、抢、掼、结、搭梭”等十余种技法,甚至需将一根丝线劈成64股以表现细腻渐变。遇到复杂图案,匠人一天仅能织出几厘米。

例如,宋代朱克柔的《莲塘乳鸭图》需200余种配色,太湖石的渐变色彩需25种丝线交替织造。其成品“承空观之如雕镂之像”,被誉为“一寸缂丝一寸金”。

缂丝的独特性在于“以梭代笔”,匠人需具备绘画造诣,根据画稿配色并灵活变换梭子,平戗如春水漫过石阶,搭梭似燕剪穿云,那些青碧的山峦、绯红的花瓣,都在纬丝的断痕处凝住,像晨露停在草叶,空透处自有风骨。

缂丝不仅是技艺的象征,更是江南文脉的载体。其“慢工出细活”的匠人精神与“天人合一”的审美哲学,成为苏州地域文化的重要符号。

南宋时期,国家政治和经济中心南移。定州缂丝艺人沈子蕃与其弟子王良流落至江苏吴郡(今苏州),在沈思桥一带传播缂丝技艺。

从此,缂丝在苏州生根发芽。

明代,苏州缂丝形成独特风格,名工朱良栋缂织的《瑶池献寿图》轮廓清晰,尤为冠绝。

明清两代,缂丝被皇家垄断,民间禁用。朝廷在苏州设织造局,专门督造锦缎、刺绣和缂丝。

历经时代变迁,这项古老的技艺并未湮没。2006年,缂丝织造技艺被列入第一批国家级非物质文化遗产名录;2009年,缂丝作为中国蚕桑丝织技艺的重要组成部分,被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。

苏州相城区是缂丝技艺的重要传承地,这里有着悠久的缂丝制作历史。缂丝匠人们日复一日地守护着这门千年技艺。

相城缂丝以精细、典雅著称,尤其擅长摹缂书画作品,保持了宋代缂丝的文人气息和高雅格调。

相城的缂丝从不是凝固的标本,它在时光里生长出新的纹路。

在保持传统技艺精髓的基础上,相城的缂丝艺人们不断探索创新之路:

缂丝作品不再局限于传统花鸟、山水题材,开始融入当代艺术元素,创作出符合现代审美的作品。一些艺术家尝试将西方油画、现代设计等元素融入缂丝创作。

除了传统的蚕丝材料,缂丝艺人也尝试使用金银线、人造丝等新材料,丰富作品的表现力。部分创新作品还结合了其他纤维材料,拓展了缂丝的应用领域。

缂丝技艺从传统的书画摹缂、服饰装饰扩展到现代家居装饰、时尚配饰等领域。一些缂丝工作室开始与时尚品牌合作,将缂丝元素融入现代服装设计。

暮色中的相城,某扇窗里的织机还在轻响。经丝是太湖的水,纬丝是吴地的月,匠人用梭子作笔,在丝帛上写着永不褪色的诗。这诗里有唐宋的风,有今时的雨,还有无数根新的经纬,正朝着未来的晨光延伸,织就属于这个时代的缂丝新章。