从西汉到清朝,中国的主流选官制度先后为:察举制、九品中正制、科举制。其中九品中正制在后世的评价最低,很多人都认为九品中正制不过是世家大族垄断选官的工具而已。但鲜为人知的是,曹丕时期实行的“九品中正制”反而打击了世家大族。这又是怎么回事呢?本鬼说说一家之言。

首先要说明的是,东汉末年的察举制是如何运行的。根据史书记载,察举制要求地方官员(如刺史、太守、国相)每年按照科目(如孝廉、茂才)向中央推荐一到两名人才为预备官员。东汉末年,世家大族在地方上控制了经济和教育,地方官员向中央推荐人才自然受到世家大族的影响。

因此东汉末年的察举制的流程这样的:控制文化教育的世家大族先在地方上组织所谓的“清议”,然后地方官员根据“清议”的结果推荐人才。这样做的问题有两个:第一是推荐人才的官员选拔权基本属于地方官员,威胁中央集团;第二是“清议”评选的是难以标准化的道德,实际上是看家世门第。

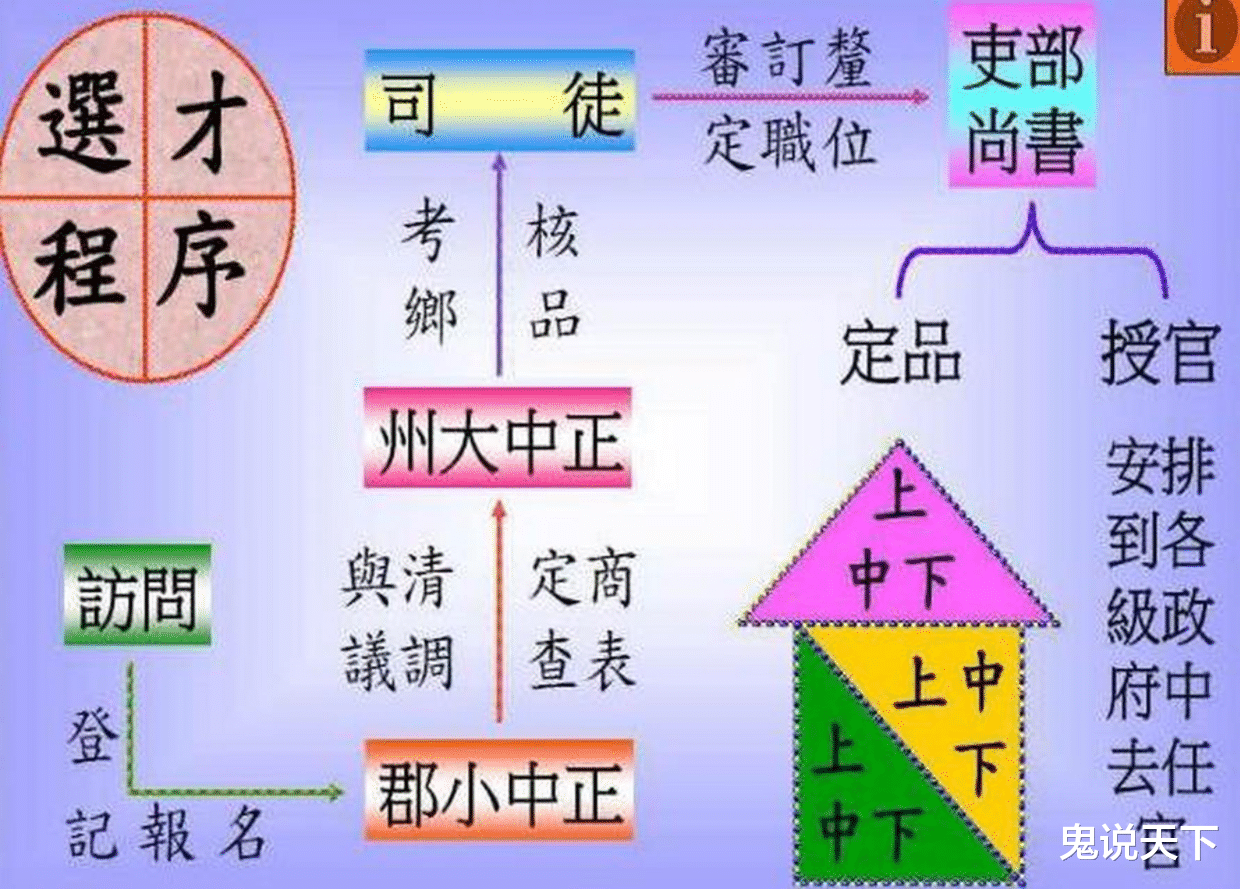

对于东汉末年察举制的两个问题,曹丕建立的九品中正制有两个针对性规定:第一是负责考察和选拔人才的中正官必须由中央现任官员兼任,取消了地方官员的人才推举权;第二是将难以标准化的道德“清议”改为相对标准化的“九品”,将更注重实际才能的“行状”列为高于“家世”的评判标准。

正因如此,曹丕时期实行的“九品中正制”确实一度打击了世家大族,加强了中央集权和吏治清明,是西晋能够完成统一的原因之一。可惜的是,在世家大族控制文化教育和经济资源的大背景下,“九品中正制”最终还是治标不治本。到了西晋,“九品中正制”更是成为士族垄断选官权的工具。