1899年,常州青果巷八桂堂,一个婴儿的啼哭打破了深宅大院的宁静。这个被取名为"瞿秋白"的孩子,注定要在时代洪流中书写传奇。

他的出生地八桂堂,是常州城最负盛名的花园住宅之一,天香楼二楼的雕梁画栋间,至今仍能窥见晚清士大夫家庭的典雅气韵。

瞿氏家族在常州堪称名门望族。自明代起,瞿家先后出过三位进士,到了瞿秋白父亲瞿世玮这一代,虽已不再追求功名,却仍保持着书香世家的风骨。瞿世玮是个颇具文人气质的画家,尤擅山水这种淡泊名利、寄情山水的性格,在当时的官宦子弟中显得格外特别。

然而瞿家的体面生活,全靠远在浙江做知县的大哥瞿世琥接济。每当杭州来的信差捎来银票,八桂堂的下人们便忙着采买米面,添置衣物。这种依赖亲戚资助的日子,在瞿秋白十岁那年戛然而止——瞿世琥突然弃官隐居杭州西子湖畔,切断了对弟弟一家的经济支持。

青果巷的深宅大院再也住不下去了。瞿秋白全家雇了三辆驴车,将红木家具、青花瓷器、母亲陪嫁的翡翠镯子一件件装上车。他们搬进了城西庙沿汀的瞿氏宗祠,这里曾是族人祭祖的场所,如今却成了落魄家族的栖身之所。

为了维持生计,母亲金璇开始变卖嫁妆。那只陪嫁的雕花木箱最先被送进当铺,接着是父亲珍藏的山水画卷。可没多久,家里连米缸就见底了,金璇不得不向邻居借高利贷,利滚利的债务像雪球般越滚越大。

十五岁那年,瞿秋白要交学费。学校的催费单已经下了好几张,可父亲翻遍所有抽屉,只找到两枚当票和半块碎银。那天他看着母亲把最后一件银饰塞进当铺的窗口,转身时眼角的泪光让他心里难受极了。第二天,他默默收拾书包,把书收进樟木箱,从此再没踏进校门。

更大的灾难在1916年2月7日降临。那天瞿秋白发现母亲房门紧闭,推开门时,只见金璇躺在雕花大床上,脸色青灰,床头柜上摆着半瓶虎骨酒和剥好的火柴头丸。这个曾经的大家闺秀,最终被贫困和社会压力逼上了绝路。

母亲的死像一把尖刀,深深扎进瞿秋白的心口。他在祠堂祖先牌位前跪了整整三天,耳边回响着母亲教他念书的声音。

1917年,十八岁的瞿秋白带着仅有的几件衣物,踏上了北上的木船。北京的胡同里,他考进了外交部俄文专修馆。这座位于东交民巷的俄式建筑里,飘着列巴和红菜汤的味道,瞿秋白每天跟着白俄教师学习字母,课余时间就往琉璃厂的书摊跑,省下饭钱买《新青年》杂志。

1919年五四运动的浪潮席卷北京时,这个江南书生彻底投身革命洪流。在李大钊组织的马克思主义学说研究会里,他第一次接触到《共产党宣言》。

1920年,瞿秋白在参加学生运动时第一次被捕。北洋政府的警察把他关进京师第一监狱,在牢房里用煤油灯翻译《国际歌》。1921年,第二次被捕的经历,让他看清了北洋政府的腐朽本质,更加坚定了他转向马克思主义者的转变。

1923年,24岁的瞿秋白已身兼上海大学教务长和社会学系主任两职。在这所由国共合作创办的大学里,瞿秋白主讲的"社会学概论"和"社会哲学"课程,成为当时上海进步青年争相追捧的"精神食粮"。

他的课堂总是座无虚席,不仅本校学生挤满教室,连复旦、同济等外校学子也慕名而来,走廊和窗外都站满了旁听生。

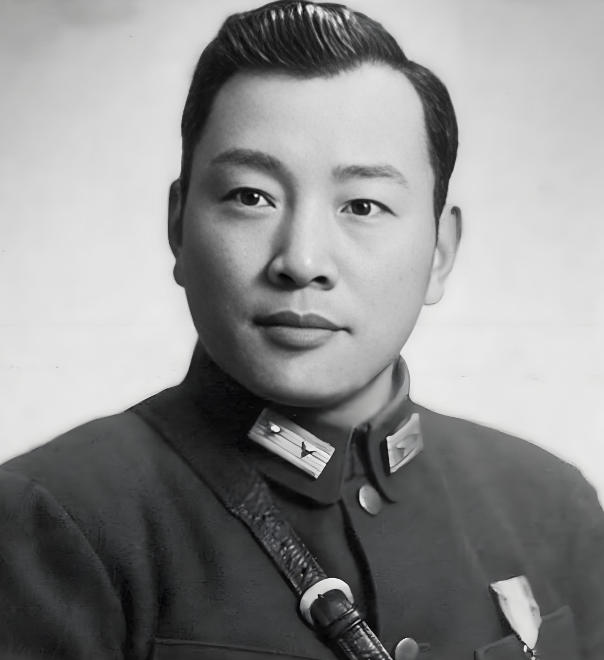

就在瞿秋白在上海的讲台上挥洒思想的同时,千里之外的湖南湘乡,一个少年正经历着人生的转折。这个少年叫宋希濂,此时在长沙长郡中学读书。

他出身书香门第,父亲是当地有名的秀才,自小受传统教育熏陶,却对旧式学问提不起兴趣,反而对时局变化格外关注。

一次偶然的机会,他读到瞿秋白在杂志上发表的文章,立即被其犀利的文笔和深邃的思想所吸引。从此对瞿秋白仰慕之情,在少年心中埋下了追随的种子。

这种仰慕之情,很快转化为行动。1924年,广州黄埔岛上的军校筹备工作进入最后阶段。5月宋希濂以优异的成绩考入黄埔军校第一期。

此时的黄埔军校,正是国共合作的产物,校长是蒋介石,政治部主任是周恩来,而瞿秋白作为中国共产党的重要领导人之一,正忙着处理两党合作的具体事务,常受邀到军校作报告、讲课。

在黄埔军校的讲堂上,瞿秋白多次为学员作政治报告。他身着长衫,手持讲义夹,用通俗易懂的语言阐释马克思主义理论。台下坐着数百名热血青年,其中就包括第一期学员宋希濂。这种特殊的师生关系,在革命浪潮中悄然形成。

受瞿秋白思想影响,宋希濂在军校期间积极靠近党组织。经同期学员、后来的开国大将陈赓介绍,他加入了中国共产党,成为当时少有的"跨党分子"。这种身份在国共合作初期并不罕见,但为日后的政治抉择埋下了伏笔。

1926年3月20日,广州珠江上的中山舰突然被国民党右派包围,这一事件成为国共关系恶化的导火索。正在军校学习的宋希濂目睹了这场政治风波,内心开始产生动摇。

经过反复思考,宋希濂做出退出共产党的决定。他在给党组织的信中写道:

国民党和共产党都是革命政党,目标是一致的,为避免发生不必要的麻烦,我打算不再跨党。

这个选择看似温和,实则暴露了国共两党在革命理念上的根本分歧。

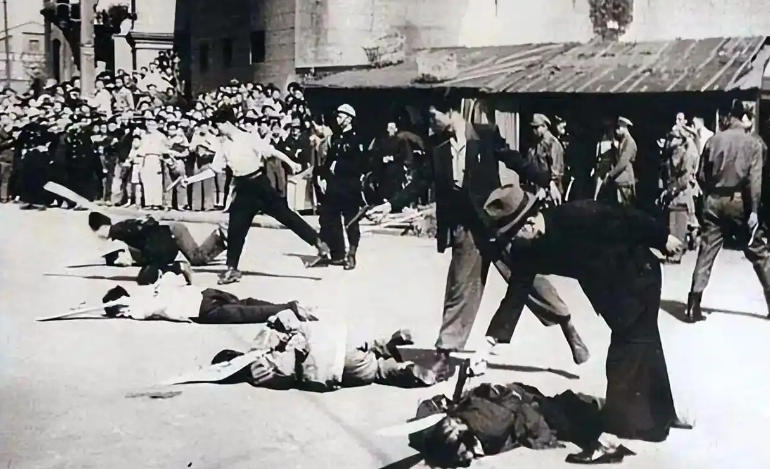

1927年4月12日,上海滩的枪声打破了国共合作的最后幻象。这场由蒋介石策划的反革命政变,让瞿秋白陷入了深深的自责。

在汉口某处简陋的办公室里,他对着老部下沉重地说:

我们太幼稚了,这一着棋,输给了蒋介石。血的教训,真是太深刻了,我们对不起牺牲的同志。

由于讲得过于激动,引起他肺部的隐痛。。这位曾经在讲台上挥洒自如的革命理论家,此刻眼中满是疲惫与愧疚。

三个月后的汉口,一场改变中国革命走向的会议悄然召开。1927年8月7日,八七会议在极端保密状态下举行。会议桌上,陈独秀被免去了领导职务,瞿秋白临危受命,成为临时中央政治局常委。

八七会议确立了土地革命和武装反抗国民党政府的总方针,这像一声惊雷,唤醒了沉睡中的革命力量。瞿秋白,这个曾经在讲台上传播马克思主义的学者,此刻成了中国共产党实际上的最高领导人。

就在瞿秋白为革命方向殚精竭虑时,他曾经的学生宋希濂正经历着人生的重要转折。这位黄埔一期毕业生敏锐察觉到政治风向的变化,从苏州专程赶到南京拜见蒋介石。

在总统府的会客厅里,蒋介石拍着这位24岁青年的肩膀连声称赞:"好好好,年纪轻轻就懂得迷途知返,能同共产党分手,就是我的好学生。"

这次会面成为宋希濂仕途的转折点。1933年,当36师组建时,蒋介石亲自将中将师长的委任状交到他手中。27岁的国军中将,这个记录至今无人打破。

当宋希濂在国民党军中平步青云时,瞿秋白的革命道路却愈发艰难。928年,他远赴莫斯科,代表第五届中央委员会在中共六大上作政治报告。

莫斯科的寒风中,他站在讲台上,用略带沙哑的声音向全世界共产党人汇报着中国的革命形势。他的报告里,既有对过去失败的总结,也有对未来道路的展望,但字里行间,都透着一股难以掩饰的疲惫。

1931年1月,中共六届四中全会在上海召开。这次会议,成了瞿秋白政治生涯的转折点。王明等人凭借共产国际的支持,对瞿秋白进行了猛烈的批评。

他们指责他在土地革命问题上"右倾",在武装斗争策略上"保守"。最终,瞿秋白被解除了中央领导职务,只保留了中央委员的名义。

此时的瞿秋白正经历着人生的低谷期,但他并未因此消沉,而是将满腔热血投入到了文化战线上。他与鲁迅并肩作战,共同领导着左翼文化运动.

这对"文坛双星"的组合,成了当时中国进步文化界的标杆——鲁迅以笔为刀,剖开社会的脓疮;瞿秋白则用马克思主义理论,为文化斗争指明方向。

鲁迅对这位战友的欣赏,远不止于思想共鸣。他曾亲笔抄录一副对联赠予瞿秋白:"人生得一知己足矣,斯世当以同怀视之。"这副对联原是清代何瓦琴的集句,经鲁迅之手,却多了几分革命者的惺惺相惜。瞿秋白收到后,将这幅字郑重地挂在书房,每当夜深人静时,总会对着墨迹沉思。

1934年1月,中央苏区急需人才,瞿秋白奉命独自奔赴江西。这位曾经在文坛叱咤风云的文人,转身成为中华苏维埃共和国的教育人民委员。

在苏区,瞿秋白开始了一场特殊的教育革命。他主持制定的《苏维埃教育大纲》,明确提出"消灭文盲,普及教育"的目标,在根据地创办了列宁小学、识字班,甚至为红军战士设计便携式"战斗课本"。

十月,第五次反"围剿"的失利,中央红军被迫踏上长征之路。此时的瞿秋白向中央提出请求,希望随主力部队共同进退。

但中央经过慎重考虑,最终决定让他留守苏区,担任中央江西分局宣传部部长兼政府留守机构后方办事处教育人民委员。

消息传到陈毅耳中,立即把自己的骏马送到瞿秋白面前。"快骑上这匹马,追上先头部队!"但瞿秋白只是淡淡一笑,谢绝了战友的好意。

"你们走吧,祝一路顺利。"他站在破旧的屋子前,望着远处连绵的山峦,

我个人的命运,以后不知怎么样,但是可以向战友们保证,我一定要为革命奋斗到底!同志们可以相信,我虽然历史上犯过错误,但为党、为革命之心始终不渝。

陈毅望着老友消瘦的背影,眼眶微微发红,他明白,这个文人似乎预料到自己的未来,但没有丝毫胆怯和退缩,已经做好了最坏的打算。

1935年的中国,革命形势已至最危急的关头。这年2月,苏维埃中央分局召开紧急会议,项英神情凝重地传达了一项特殊任务:瞿秋白、何叔衡、张亮和周月林四人需立即转移至白区开展地下工作。

具体路线是从福建、广东辗转至香港,若能在当地接上党组织关系便就地潜伏,否则继续北上上海。这个决定背后,是中央对几位老同志的特殊保护——他们或是党内重要领导人,或是革命伴侣,在苏区已成国民党重点搜捕目标。

为确保安全,福建省委精心组织了护送队。一行人乔装改扮成红军俘虏,每个人脸上都戴着不同颜色的假面罩,由战士"押送"着向敌占区移动。

这种伪装本意是避免引起注意,却因造型奇特反而成了移动的"活靶子"。每经过一个村庄,总有好奇的村民围上来指指点点,孩子们更是追着队伍跑,把原本严肃的突围行动变成了露天杂耍。多年后,当事人周月林在回忆录中写道:"这个行动方案并不好,反而更加显眼,惹人注意。"

2月24日,当他们行至福建省长汀县水口镇时,突然遭遇国民党保安团的临检。原本计划中的突围路线被堵死,护送队与敌人展开激烈交火。

激战中,何叔衡为掩护同志跳崖牺牲,瞿秋白等人因体力不支被俘。这场突如其来的变故,让本已周密的转移计划彻底破产。

被俘后的瞿秋白化名"林祺祥",对外宣称自己是个身患多种疾病的医生。面对敌人的严刑拷打,他始终咬定这个身份,甚至主动要求保释出狱。

国民党特务起初并未将这个文弱书生放在眼里,以为用几顿鞭子就能撬开他的嘴。可他们错了——瞿秋白的骨头比想象中硬得多。

就在审讯陷入僵局时,一个叛徒的出现改变了局势。此人原是红军内部的变节者,为表忠心向国民党告密,指认被俘的"林祺祥"就是大名鼎鼎的瞿秋白。

这个消息让国民党特务如获至宝,他们立刻调整策略,将瞿秋白单独关押,并派出更有经验的审讯官轮番施压。

1935年5月,第36师的营地里,士兵们正忙着整理装备——师长宋希濂刚结束疗养,准备回任原职。宋希濂本想着好好休整几日,却没想到,一个消息让他连行李都顾不上收拾,就急匆匆赶回了长汀。

消息是军法处长亲自送来的:瞿秋白被关押在师部后院的牢房里。

宋希濂的脚步在走廊里顿了顿。他扶着墙,指尖微微发白。这个名字,这个他曾在黄埔军校的课堂上仰视过的名字,这个他曾在上海大学的教室里认真听讲过的名字,如今竟以这样的方式出现在自己的管辖范围内。师生?对手?命运弄人,不过如此。

"师座,您看……"军法处长跟在身后,小心翼翼地观察着宋希濂的神色。这位从黄埔一期走出来的师长,平日里杀伐果断,可此刻却有一丝犹豫。

宋希濂没有立刻回答。

"先别动他。"宋希濂终于开口,声音有些沙哑,"明天再听我安排。"

军法处长愣了愣,刚要追问,却见宋希濂已经转身,朝着牢房的方向走去。

第二天,宋希濂推开牢房木门时,瞿秋白正坐在破旧的木桌前,低头写着什么。听到脚步声,他抬起头。

"宋师长。"瞿秋白先开了口,声音温和,"好久不见。"

宋希濂的喉咙动了动,却没发出声音。他看着眼前的瞿秋白——一身长衫,头发有些凌乱,可眼神依然清澈。

"瞿先生……"宋希濂顿了顿,"您知道现在的处境吗?"

瞿秋白笑了笑,放下手中的笔:"知道。被捕,被审,被劝降,这些流程,我早有心理准备。"

宋希濂的眉头皱了皱。他本想用师长的身份,用国军的威严来震慑对方,可面对这个曾经教导过自己的老师,那些准备好的说辞突然变得苍白无力。

"您何必如此固执?"宋希濂的语气里带了几分恳切,"现在投降,还能保住性命。蒋校长向来爱才,您这样的学问,这样的影响力,他一定会重用您。"

瞿秋白摇了摇头:"宋师长,您也是读过书的人,该明白'道不同不相为谋'的道理。我走的这条路,是无数工农兄弟用鲜血铺就的,我若投降,对得起那些牺牲的同志吗?对得起自己的良心吗?"

宋希濂沉默了。他想起在黄埔军校时,瞿秋白作为特邀讲师来作报告的场景。那时候的瞿秋白,穿着长衫,站在讲台上,用最平实的语言讲述着"中国革命的道路"。

那时候的宋希濂,坐在台下,听得热血沸腾。

可如今,物是人非。

"您真的认为,共产主义在中国行得通吗?"宋希濂突然问。这个问题,他藏在心里多年,从黄埔军校到国军将领,从仰慕到对立,他始终想不明白。

瞿秋白笑了。他的笑容里没有嘲讽,只有一种历经沧桑后的从容。这场对话,最终变成了一次关于共产主义在中国是否行得通的辩论。

直到最后,宋希濂张了张嘴,却发现自己找不到反驳的话。

接下来的几天,宋希濂多次找瞿秋白谈话。他试图用各种方式劝降:用高官厚禄诱惑,用家人安全威胁,甚至搬出"师生情谊"来打感情牌。可每一次,瞿秋白都用最平静的语气,将他的劝降化为无形。

一直持续到6月初,一场突如其来的变故,让这场对峙彻底画上了句号。

那天,军法处抓到了一个叛徒。此人为了活命,主动供出瞿秋白的真实身份。

当晚,宋希濂亲自去了牢房。

瞿秋白正坐在床边,借着昏暗的油灯看书。见他进来,便合上书,抬头笑道:"宋师长,这么晚了,还来查岗?"

宋希濂没有绕弯子:"瞿先生,您的身份暴露了。"

瞿秋白愣了愣,随即大笑起来:"暴露了?那正好,省得我再装下去。十几天前的笔供,就算是我写的一篇小短文吧。"

他的笑容里没有恐惧,只有一种释然。仿佛他早已预料到这一天,只是没想到,会来得这么突然。

宋希濂看着他,突然觉得喉咙发紧。他想起在黄埔军校时,瞿秋白曾说过:"革命者只有两个结局:要么胜利,要么牺牲。"

如今,这个结局,终于要来了。

第二天,宋希濂将瞿秋白的所有案卷,包括审讯记录、辩论细节,甚至包括他写的那几首小诗,全部整理成册,派人送往南京,呈给蒋介石,请他定夺。

6月16日,宋希濂盯着桌上的电报发愣。这份从南京发来的密电,墨迹还未完全干透,七个朱红大字:"就地处决,照相呈验。"落款是"介公亲示"——蒋介石的手令。

宋希濂把军法处长、参谋长和作战参谋叫到办公室,五个人围坐在桌前。烟灰缸里堆满了烟头,空气里弥漫着呛人的烟味。

"师座,真的要执行吗?"最终是军法处长打破了沉默。这位跟着宋希濂多年的老部下,声音里带着几分不忍,"瞿秋白毕竟……毕竟是您的老师。"

"执行吧。"宋希濂最终开口,"按电报说的办,再备桌酒席,送他上路。"

中山公园的临湖处,很快摆好了一桌酒席。四冷四热,有鱼有肉,花雕酒的香气混着湖水的潮气,在夏夜里飘散。

瞿秋白是被两名士兵"请"来的。他穿着灰布长衫,头发有些凌乱,可腰板挺得笔直。看到酒席,他突然笑了:"宋师长这是要给我践行?"瞿秋白也不在意,径直走到桌前,拉了把椅子坐下。

那晚,瞿秋白真的吃了。他夹了块红烧鱼,细细嚼着,又抿了口花雕,突然开口:"能再见宋师长一面吗?喝杯酒,聊几句。"

士兵知道两人的关系,不敢耽搁,立马汇报给了宋希濂。

宋希濂听到这个要求时,愣了一会后,最终开口:"不见。

瞿秋白没再坚持。那一夜,他用毛笔,一笔一划,写自己过去的决定,写心中的挣扎,也写此刻的平静。总标题后,他引了《诗经·黍离》的句子:"知我者,谓我心忧;不知我者,谓我何求。"作为题记。

深夜,牢门被推开,是蒋介石身边的人。他带来一张折得整整齐齐的纸条,瞿秋白接过纸条,扫了一眼,嘴角泛起一丝冷笑。

纸条上写着:"若脱离共产党,可保不死,另有任用。"后面还特意注明了职位:"南京国府情报局翻译主任"。他随手将纸条扔在桌上,继续写他的东西。写完后,他拿起纸条,在上面写下两句:"历史要一个忠诚的人,不要一个聪明的叛徒。"

6月17日傍晚,向贤矩带着一份密令来到牢房。他站在瞿秋白面前,神色复杂:"瞿先生,这是蒋委员长的亲笔密令。"说着,他递过一张纸条。

瞿秋白接过纸条,只看了一眼,就明白了。他抬起头,望着向贤矩,平静地说:"人生有小休息,有大休息,今后我要大休息了。"

向贤矩愣了一下,随即明白过来。他叹了口气,转身离开牢房。

那一夜,瞿秋白没有睡。他坐在窗前,望着夜空中的星星,思绪万千。他想起了在上海大学的讲台,想起了在黄埔军校的演讲,想起了那些和他一起并肩作战的同志们。他拿起毛笔,在稿纸上写下绝笔诗:"眼底云烟过尽时,正我逍遥处。"

第二天一早,瞿秋白被带到一间干净的囚室。他换了一身干净的衣服,用清水洗了脸。看守递来早餐,他摇了摇头,只喝了一口水。

9点20分左右,瞿秋白在政训处长蒋先启的陪伴下,走出囚室。他的神态自若,仿佛不是去赴死,而是去赴一场约会。

宋希濂站在办公室的窗前,望着瞿秋白远去的背影。那身影依然挺拔,仿佛还是当年在黄埔军校讲台上意气风发的模样。

来到中山公园的凉亭前,宋希濂准备的酒席早已凉透。瞿秋白连筷子都没动,只是自斟自饮了三杯酒。酒至半酣,他突然开口

人之公余稍憩,为小快乐;夜间安眠,为大快乐;辞世长逝,为真快乐!

说罢,他仰头大笑。

刑场设在长汀西门外二华里处的罗汉岭下。瞿秋白走得慢,每一步都像在丈量脚下的土地。他手里夹着根香烟,烟灰落了满衣襟也不在意。走了几步后,他用俄语哼起了《国际歌》《红军歌》

到达刑场时,瞿秋白环顾四周,突然指着一片草坪说:"此地甚好!"他盘膝坐下,整理了整理衣衫,高呼"中国共产党万岁!”“中国革命胜利万岁!”“共产主义万岁!“

士兵们面面相觑,他们见过太多临死前哭喊求饶的犯人,却从没见过像瞿秋白这样从容的。

随着三声枪响,瞿秋白的身体晃了晃,最终扑倒在地。血慢慢从胸口渗出,染红了身下的青草,也染红了那片他最后凝视的天空,这位36岁的革命者永远定格在了那个夏日。

几天后,南京方面收到了瞿秋白的照片。照片里,他躺在草滩上,胸口一片暗红,可脸上却带着种奇异的平静。

后来,宋希濂特意让人买了口上好的棺材,把瞿秋白葬在了中山公园旁边。多年后,他还在念叨:

瞿秋白之死,我一直感到自己罪孽深重,我为杀害瞿秋白而悔恨终生。

瞿秋白用生命践行了自己的信仰,而宋希濂则在余生的忏悔中,反复咀嚼着那个夏天发生的一切。还有那桌被拒绝的诀别酒,也成了这段特殊师生情最沉重的记忆。