神舟二十号推迟返回的消息已经传出来有些时间了。人们一直揪着的心就没放下来过。 毕竟一直没有神舟二十号顺利返航的消息传来,所以人们的心就一直放平不下来。

原定在11月5日返回地球的神舟二十号航天员陈东、陈中瑞、王杰,因为飞船疑似被太空微小碎片撞击,不得不暂留空间站等待进一步评估。这些太空微小碎片,究竟是哪里来的?咱们就真拿它没办法吗?

其实,咱们备案很多。只是当前需要航天专家利用掌握到的情况,进行紧急分析。圈叔这里只说后续的三种可能的结果:

如果飞船经过检测后,核实状态可以返航,那么三名航天员连同4鼠乘组,就能按照原计划回家。

如果飞船的状态已经不能保障神舟二十号飞船安全返回,那就让问题飞船自主返回地球,同时神舟二十号飞船乘坐神舟二十一号飞船返回地面。

万一情况再复杂一些,那也没问题,神舟二十二号船舰组合体已经在地面随时待发,完全可以保障航天员乘组的万物一失。

讲到这里你是不是可以松一口气了?没错!航天员的安全始终是第一位的,这些周密预案正是中国航天的底气!

再来说凶手,就是太空碎片。空间站受太空碎片威胁其实也不是这一年半载的事情了。神舟

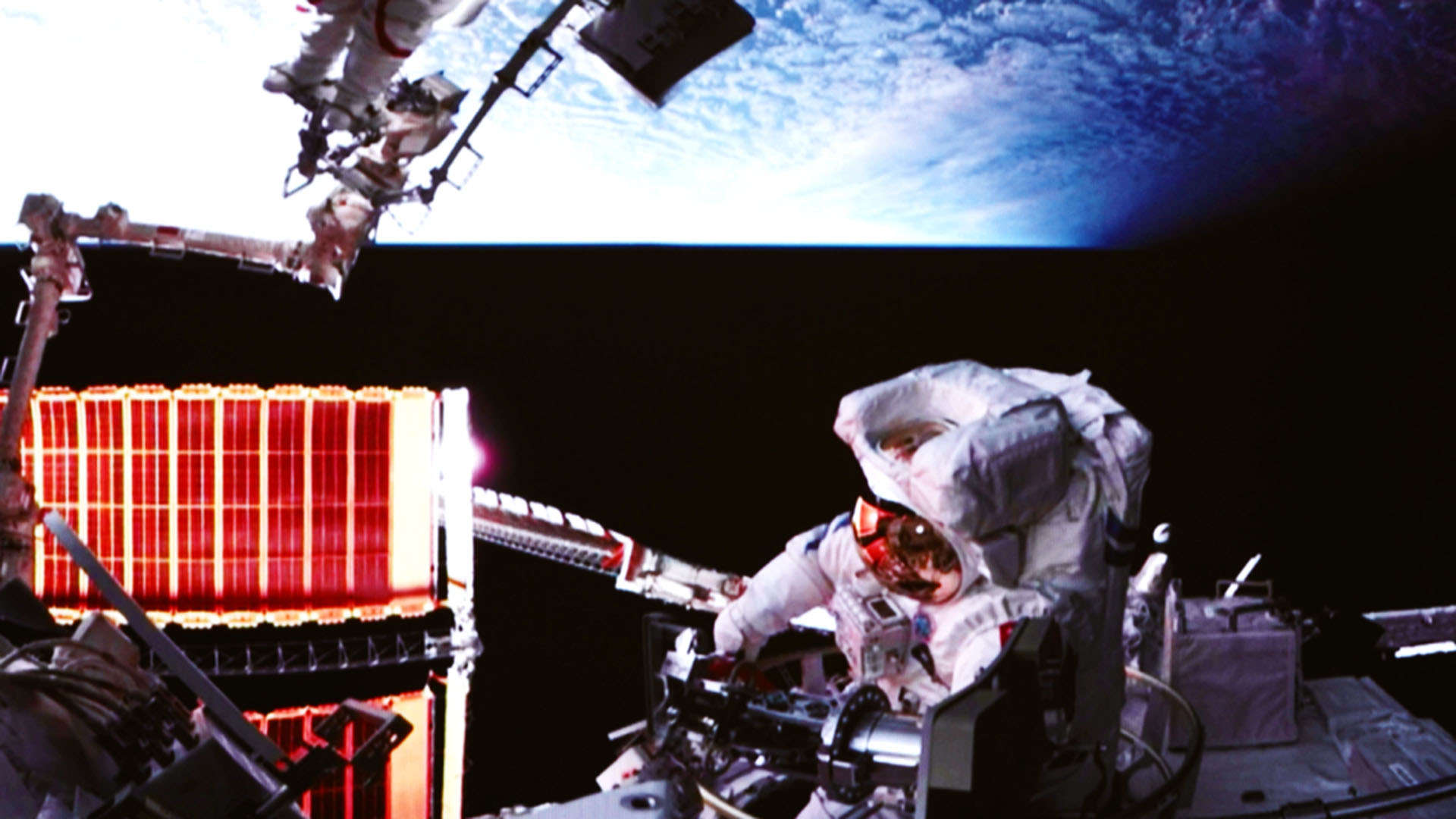

其实,太空碎片早已不是新鲜事。我国空间站的太阳翼就曾被撞击过,航天员还多次出舱修复并加装防护装置。国际空间站更是伤痕累累,飞船、机械臂、舱体上都留下过碎片的痕迹。这根本不是某个国家单独面对的问题,而是全人类探索太空必须解决的“后遗症”。

综合各方面消息,我国从神舟二十一号乘组指令长张陆的上一段在轨飞行时期,也就是神舟十五号乘组时期,就专门通过出舱活动,检查过空间站的太阳翼情况。经过他们的出舱检查,确认太阳翼不止一次受到了太空微小碎片的撞击。只不过当时的撞击并不影响功能,也就是说在设计范围之内。这也是官方明确提及的中国空间站太阳翼遭受太空碎片撞击的乘组。

从此之后,神舟十六号乘组开始,每次太空行走期间,都少不了的一项任务就是为中国空间站升级防护。

但要论这项加防工作的起始,圈叔认为恐怕起源于神舟十三号乘组期间。翟志刚、王亚平、叶光富组成的神舟十三号乘组,当时执行了空间站阶段的首次舱外活动,其中一项重要任务就是为机械臂安装悬挂装置,并抬升空间站舱外的全景相机,这可以被视为对外部设备进行优化和防护的早期实践。

随后,陈冬、刘洋、蔡旭哲组成的神舟十四号乘组在出舱任务中,首次为“问天”实验舱安装了防护装置,这标志着针对性的舱外碎片防护加固作业正式展开。

此后的神舟十五号和神舟十六号等乘组,均继续执行了为空间站加装防护装置的出舱任务,形成了常态化、持续化的防护升级流程。

这些碎片到底有多可怕?

根据欧空局数据,截至2024年,地球轨道上能追踪到的直径10厘米以上的太空碎片超过4.4万个,1厘米以上、足以威胁航天器的碎片更是超过100万个!

如此数量的太空碎片,以接近每秒7.9秒的速度飞行,这个速度甚至远远快于子弹的速度。根据计算,1块1厘米的太空碎片,完全是可以击碎一颗卫星的。而毫米级别的微小碎片的影响,虽然不至于摧毁航天器,但划伤舷窗、损坏太阳翼,影响供电和观测功能是完全有可能的。

面对如此庞大的“碎片军团”,难道只能坐以待毙?

当然不是!早就想了不少办法,比如用飞网捕捉碎片再让它坠入大气层烧毁,或者用高能激光照射使其气化。

只不过,这些技术多数还停留在试验,甚至PPT阶段,而且面对数以百万计的碎片,不论是飞网,还是激光照射,都似乎有点开炮打蚊子的意思。

更让人头疼的是,太空碎片数量还在以几何倍数在增加。增加的太空碎片,包含了退役卫星、火箭残骸、甚至还有航天员遗落的工具,一边是防不胜防的旧垃圾,一边是还在持续制造的新太空垃圾。

早就有专家警告,当碎片密度达到一定的临界值,某一次撞击,就有可能引发“碎片云”,届时人类可能彻底被“锁”在地球,再也无法进入太空。

虽然这次,神舟二十号的返航,受到太空碎片的撞击影响而推迟,但不可否认的是,我国空间站已经配备了世界先进的预警系统,能提前发现大块碎片,必要时通过变轨规避风险。

只是现在不能主动做什么,只能依赖被动防护。这就是为啥我们常听到宇航员出舱“加防”的原因。加防,防的就是微小碎片。虽然被动,但却务实。

至于彻底解决碎片问题?或许要等到大规模清理技术实现突破,更要靠各国达成共识,不再随意制造“太空垃圾”——毕竟,这片星辰大海属于全人类,保护它需要你我共同发力。