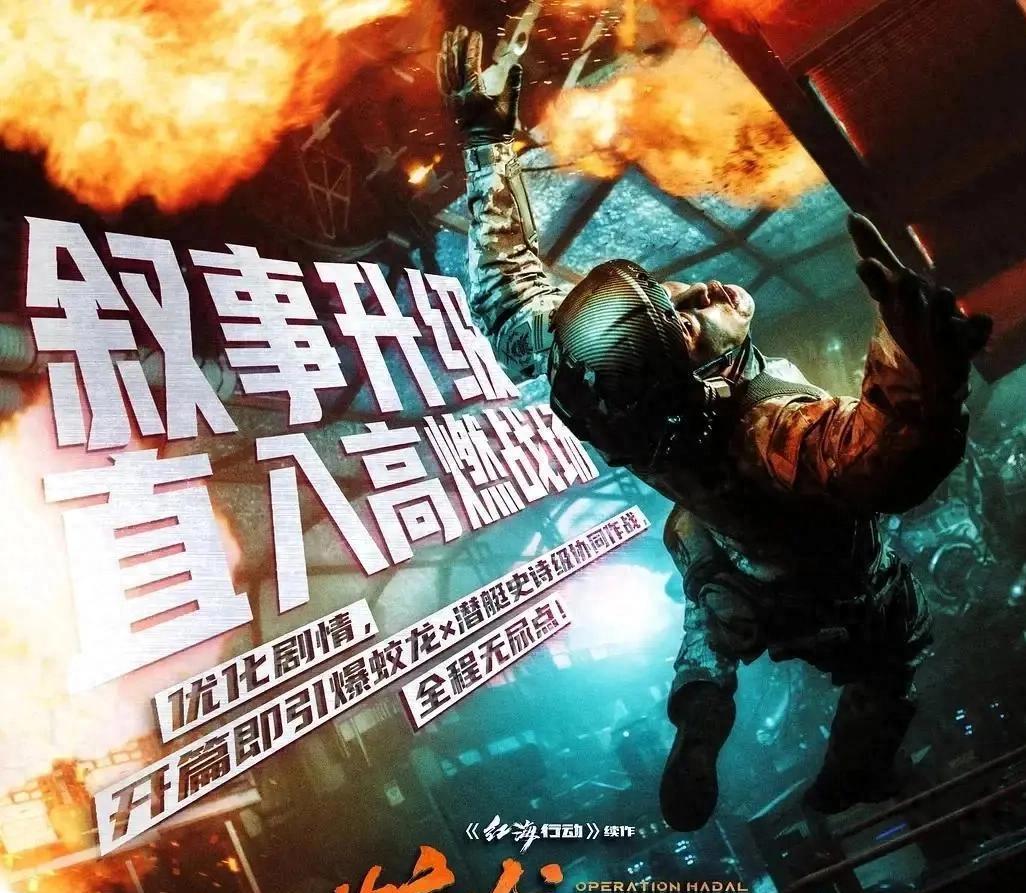

看完《蛟龙行动》悄然上线流媒体的消息,我心里想着:原来亏损8.5个亿的电影,最终还得靠这种方式"回血"。我将各大平台的上线时间对比了一下,察觉到这事儿并非简单的"止损",而是 另一种商业逻辑的体现 。

别急着为博纳影业叹气,我专门找来了近两年亏损电影的流媒体表现数据。彼时我便发觉, 流媒体已成为电影投资方的"第二战场" 。《蛟龙行动》虽说院线票房惨淡,但在流媒体平台的点击量却颇为可观,弹幕此时刷着"终于能在家看了"、"画面确实震撼"这样的评价。

想到此我便明白,于冬这次的策略其实没那么"绝望"。原来 院线失利并不等于内容失败 ,流媒体给了这些"叫好不叫座"的电影第二次机会。因而我开始重新思索这整个事件的逻辑。

这使我忆起职场上那些"大项目失败"的场景。就跟公司投入巨资开发新产品,结果市场反应冷淡一样,但产品本身的技术含量和制作水准并不差。 聪明的公司会将失败产品的技术运用到其他领域 ,而不是直接废弃。《蛟龙行动》的流媒体策略,恰似这种"技术转移"。

我将这部电影的制作成本细细算了一遍,发觉其中大部分投入都花在了实景拍摄和特效制作上。换个角度来思索,这些"沉没成本"在流媒体平台上依然具有观赏价值。细想一下,观众在家中观看和在影院观看,对视觉效果的要求本就不同。

更有意思的是,我察觉到今年多部亏损电影都采用了类似策略。《封神第二部》、《东极岛》这些在院线表现不佳的影片,在流媒体平台的表现都超出预期。这不就跟我们平时在朋友圈发的那些"精心拍摄的照片"一样吗? 在合适的平台展示,效果就完全不同 。

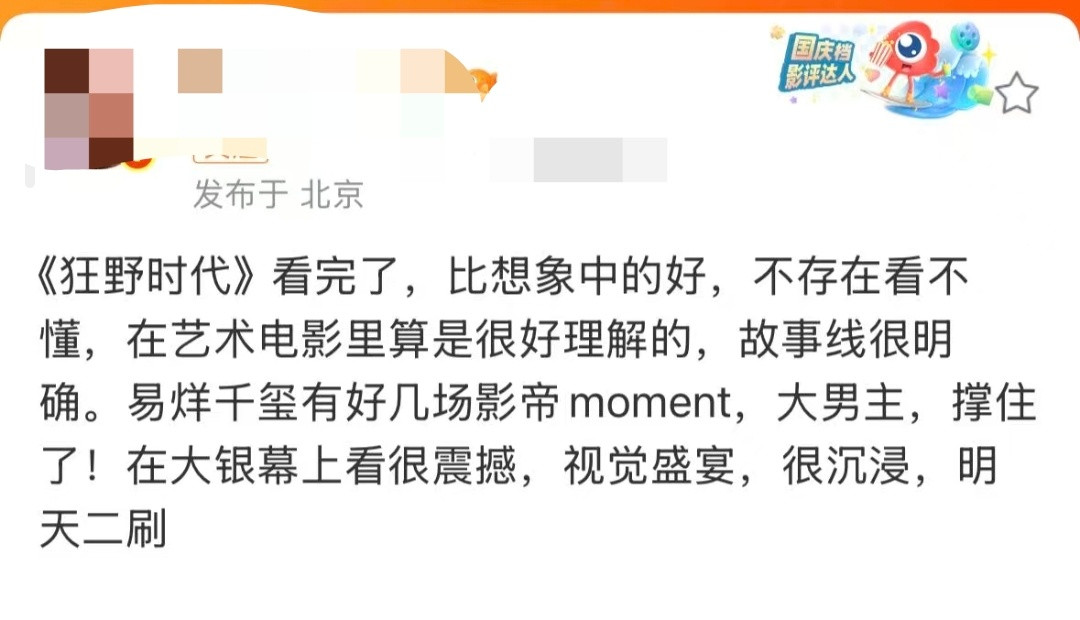

我专门翻看了网友对《蛟龙行动》流媒体版本的评价,竟然比春节档期间要好很多。彼时我便意识到, 观影环境和观影期待对电影评价的影响远超我们想象 。春节档观众带着"大片"预期进影院,而在家中观看时,心态就轻松许多。

因而我觉得,这次流媒体上线并非"认输",而是 对内容价值的重新定位 。想到此,我想起那些在KTV点歌时特别受欢迎,但在音乐榜单上却排名靠后的歌曲。场景不同,价值就不同。

写到此处,我忽然察觉到一个更深层的问题。 当前的电影评价体系过分依赖院线票房 ,但观众的观影习惯正在悄然改变。疫情这几年,大家习惯了在家观影,对流媒体内容的接受度越来越高。

最后我想对那些动辄就说"电影完蛋了"的朋友们讲: 商业失败不等于艺术失败,院线失利不代表内容无价值 。《蛟龙行动》能在流媒体平台获得第二次机会,说明观众对优质内容的渴求从未改变,只是 我们需要用更多元的视角来评判一部电影的价值 。

屏幕前的你,是否也觉得有些电影确实更适合在家中细细品味?

![从瓜主、电影博主、粉丝的气氛看,《得闲谨制》下月初上映应该是八九不离十了[呲牙笑]](http://image.uczzd.cn/17323605716380624570.jpg?id=0)

评论列表