大家好,我是黑白三国。

常读三国的朋友,对曹魏五子良将该不陌生——张辽、乐进、于禁、张郃、徐晃,跟着曹操南征北战,战功赫赫。可若用一个字分别概括他们,你觉得会是什么?

有人说张辽靠勇,乐进凭猛,于禁赢在严,张郃妙在巧,徐晃稳得住。这话不是随口说的,翻《三国志》他们的传记,每个字都有实打实史料撑着,今天咱们就细细说。

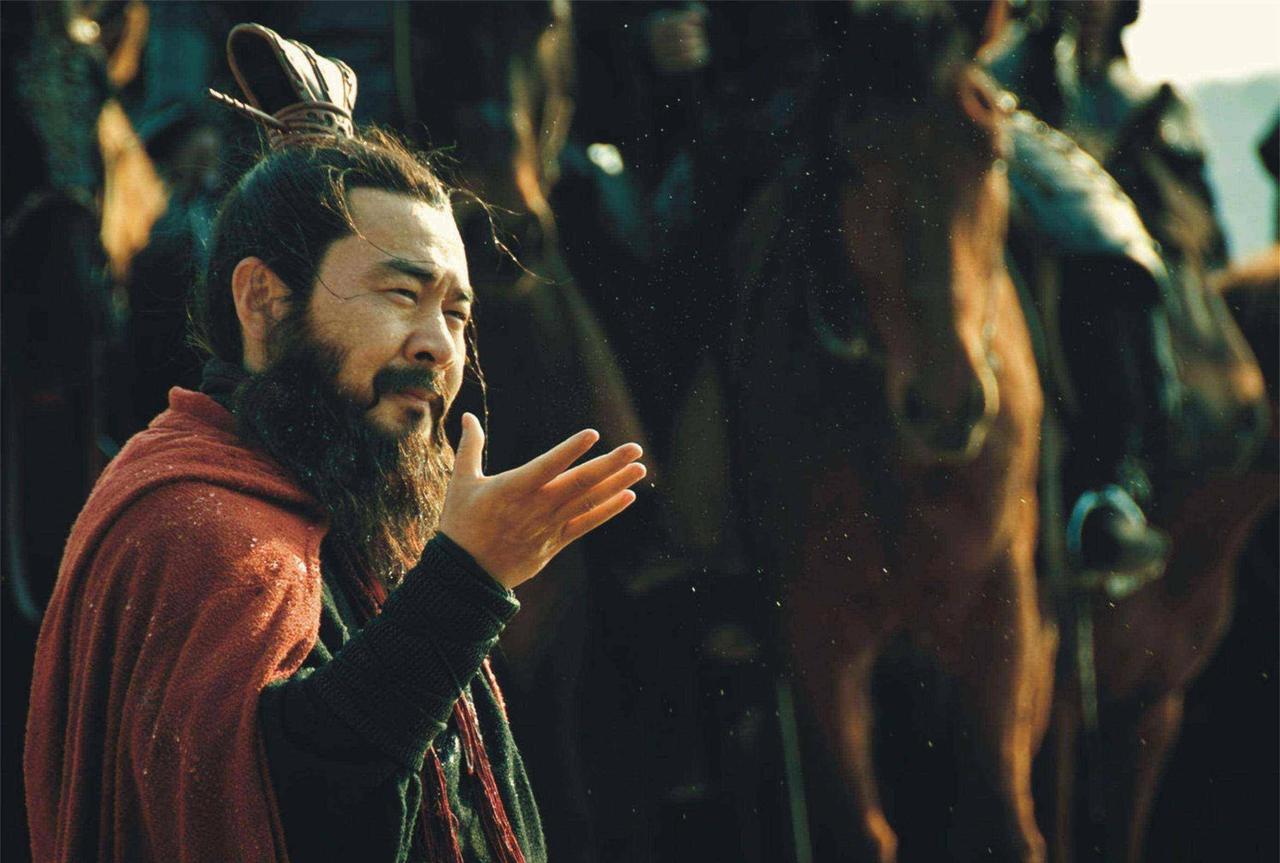

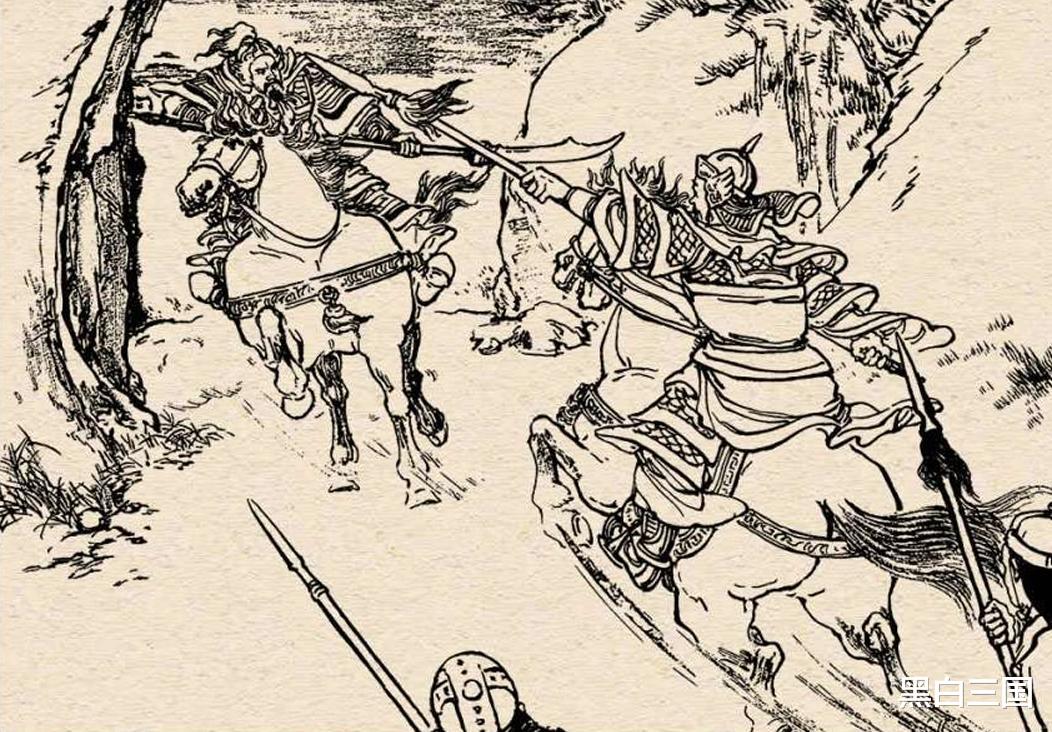

《三国志・张辽传》里,合肥之战的记载格外亮眼。当时孙权率十万大军来攻,张辽夜里选了八百勇士,杀牛犒劳将士,准备第二天大战。天刚亮,张辽披甲持戟,第一个冲阵,杀了数十人、斩两名敌将,还大喊自己名字,一路冲到孙权麾下。孙权吓得躲到高土堆上,不敢下来,只让士兵围着土堆守着。后来张辽要退,孙权军竟没人敢拦。

这 “勇” 可不是匹夫之勇。张辽知道孙权军刚到,士气没稳住,先打个措手不及,既振了自己军队的威风,又挫了敌军气势。后来孙权撤军,张辽率军追击,差点活捉孙权。往后好多年,江东小孩哭,大人只要说 “张辽来了”,小孩立马就不哭了。这样的勇,配得上张辽一生的战绩。

《三国志・乐进传》里,“先登” 两个字反复出现。他跟着曹操打吕布于濮阳、打张超于雍丘、打桥蕤于苦县,每次都第一个冲上敌城,立下战功,被封广昌亭侯。后来打袁绍的儿子袁谭、袁尚于黎阳,他还斩杀了敌军大将严敬,被升为游击将军。

先登在古代战场是最危险的活儿,要迎着箭雨刀枪往上冲,稍有不慎就会丧命。乐进出身不高,没什么背景,全靠这身猛劲一步步拼爵位。《三国志》对他的记载虽短,但每次打仗的 “先登” 事迹,都透着一股不要命的猛劲,这 “猛” 字刻在他骨子里。

张绣叛乱那回,曹操军队打了败仗,退到舞阴。当时军队乱作一团,士兵们都各自找曹操,只有于禁带着几百人,边打边退,就算有死伤也不溃散。等敌人追得慢了,于禁还慢慢整理队伍,敲着鼓退回营地。

后来昌豨叛乱,于禁去平叛。昌豨是他老朋友,投降后,于禁说:“诸位不懂主公的法令吗?被包围后才投降的人不能赦免。遵守法令,是侍奉主公的本分。” 最后还是斩了昌豨。有人说他不近人情,但治军就得严,不然军队成不了样子。曹操也看重他这一点,说就算是古代名将,也比不上他。可惜后来于禁降了关羽,晚节不保,但单说治军,这 “严” 字没人比他更配。

街亭之战是张郃的经典战例,《三国志・张郃传》记载,马谡靠着南山扎营,不下来守城。张郃不硬攻,反而断了马谡军队的水源,然后发起进攻,一下子就打败了马谡。诸葛亮第一次北伐失利,和这次街亭失守有很大关系。

还有一回,诸葛亮撤军,司马懿让张郃追击。张郃说:“按照军法,包围城池要留条出路,撤退的军队不能追。” 可司马懿不听,张郃没办法只好追击,结果蜀军在高处设伏,用弓箭射中了他的右膝,最后去世了。张郃打了一辈子仗,很少硬拼,总找敌军弱点用巧劲取胜,曹操说他像 “韩信归汉”,夸的就是他这份巧劲。

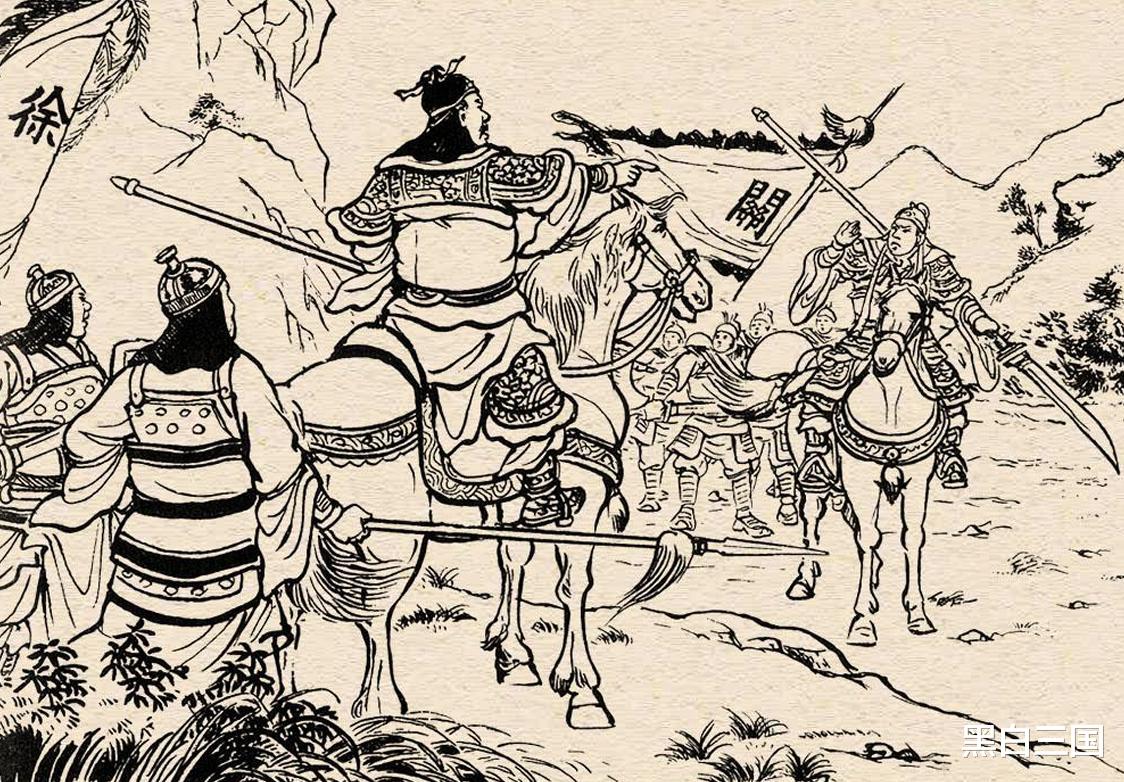

关羽围樊城时,于禁已经投降,曹仁被困,形势危急。徐晃率军去救,他带的大多是新兵,知道打不过关羽,就先驻军在阳陵陂,等援军到了再说。后来他表面说要攻围头屯,实际偷偷攻四冢。关羽见四冢快守不住,亲自带五千步骑兵来战,徐晃率军反击,打败关羽,还跟着冲进关羽的包围圈,不少蜀军被逼得跳沔水淹死。

战后曹操去看徐晃的军营,见将士们都按编制站好,没人乱离营地,感叹道:“徐将军真有周亚夫的风范啊!” 周亚夫治军以稳著称,徐晃打仗也这样,不冒进、不贪功,稳扎稳打,这 “稳” 字就是他的标签。

说了这么多,张辽的勇、乐进的猛、于禁的严、张郃的巧、徐晃的稳,每个字都能在《三国志》里找到对应故事。

当然,历史人物复杂,他们身上不止这一个特点,比如张辽也有谋略,徐晃也懂变通,张郃你说他没有勇猛的一面,那也是不全面的。

(本文主要参考《三国志》)

诸位看官,不知道你看完,是否认同这五个字的概括?或者你觉得有更贴切的字?

欢迎评论区煮酒论英雄,友善交流!